il fascismo

Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti

In ricordo di Giacomo Matteotti (1885-1924) a 100 anni dalla sua morte per mano fascista.

Il fascismo, ormai padrone delle piazze e del Governo, non tollerava di essere ancora in minoranza in Parlamento. Si ricorse allora ad una legge liberticida, preparata da Giacomo Acerbo, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. La «Legge Acerbo », attribuendo la maggioranza assoluta alla lista che avrebbe raccolto il venticinque per cento dei voti, garantiva al fascismo mano libera anche alla Camera dei Deputati. Il comportamento preelettorale dei partiti democratici favorì i piani dei fascisti. Questi accolsero nelle loro liste, il cosiddetto «listone», anche esponenti di altri movimenti, indebolendo così gli avversari, mentre per questo ultimo simulacro di competizione elettorale i vari gruppi politici divisero le loro forze. Una parte dei liberali, con alla testa Salandra, entrarono nel listone fascista. Un'altra ala invece, guidata dal vecchio Giolitti (che in un discorso a Dronero aveva rifiutato le offerte di Mussolini) si presentò per conto suo. Vi furono poi altre sei liste liberali, e altre due liste democratiche: quella di Giovanni Amendola fieramente intransigente, e quella di Ivanoe Bonomi, che non fu eletto. Due furono anche le liste socialiste, quella unitaria di Turati e Treves, praticamente guidata da Giacomo Matteotti, e quella massimalista. Matteotti aveva rifiutato di fare blocco con l'ala estrema del socialismo; quella che si era separata a Livorno nel 1921 e che aveva preso il nome di Partito Comunista. Con liste autonome si presentava anche il Partito Popolare di cui Luigi Sturzo aveva lasciato la direzione prima ad un triumvirato, costituito da Rodinò, Gronchi, Spataro e poi ad Alcide De Gasperi.

Ma i fascisti non intendevano affidare la loro sorte alla libera volontà dei cittadini e, durante la campagna elettorale, intimidirono gli avversari con una serie di violenze: la più grave, presagio degli attentati contro il Parlamento, fu commessa nel febbraio a Reggio Emilia dove venne assassinato Antonio Piccinini, tipografo, candidato dei socialisti massimalisti. Così l'opposizione fu imbavagliata ovunque. Si votò il 6 aprile in un clima di intimidazione e i risultati non smentirono le previsioni. Furono eletti 374 candidati del listone, mentre l'opposizione, che si era presentata divisa, ne ottenne solo meno della metà. Era il frutto non di una libera votazione ma di una campagna di sopraffazioni e di violenza.

Due mesi dopo, alla riapertura della Camera, una voce si levò a protestare contro gli abusi, le illegalità, le violenze, chiedendo la sospensione di quasi tutti i deputati eletti nel «listone». Era la voce di Giacomo Matteotti, e quello fu il suo ultimo discorso in Parlamento e anche l'ultima speranza di opposizione parlamentare. Fra il tumulto e le invettive dei fascisti egli dichiarò:

«Molti sistemi sono stati impiegati per impedire la libera espressione della volontà popolare. Solo una piccola minoranza di cittadini ha potuto esprimere liberamente il suo voto ... Sentiamo tutto il male che all'Italia apporta il sistema della violenza ... Badate, il soffocamento della libertà conduce ad errori dei quali il popolo ha provato che sa guarire ... La tirannia determina la morte della nazione ... ».

Ma intanto, la tirannia aveva già condannato a morte Matteotti. Il delitto fu poi ricostruito nei particolari. Il 10 giugno del 1924, una automobile si fermò accanto a lui, sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, sulla strada che egli percorreva per andare a Montecitorio. Cinque squadristi, guidati da Amerigo Dumini, lo inseguirono lungo la scaletta che scende al fiume, lo stordirono, lo trascinarono in macchina, allontanandosi poi sulla via Flaminia. Si sparse l'allarme: tre giorni dopo si parlò di assassinio, la polizia finse di indagare. Il corpo straziato di Matteotti fu ritrovato due mesi dopo, nella macchia della Quartarella, vicino a Riano, a ventitré chilometri da Roma.

Quando il delitto venne provato e denunciato, la pietà per l'ucciso si unì alla indignazione verso i colpevoli e i mandanti. L'assassinio non era più l'opera brutale e spavalda dello squadrismo locale, ma un atto della politica del governo fascista. Solo in agosto, dopo la scoperta e il riconoscimento del cadavere, furono celebrati i funerali. L'ultimo viaggio di Matteotti, per volontà del governo, venne circondato dalla prudenza: la salma partì quasi di nascosto da Monterotondo verso Fratta Polesine, vicino a Rovigo; e lassù, nel paese natale dell'ucciso, una grande folla accompagnò Matteotti dal treno al cimitero.

Ma intanto, prima ancora del ritrovamento della salma, si aprì ovunque intorno al regime, un vuoto morale. Caddero le ultime illusioni di normalizzazione e la frattura fra fascisti e antifascisti diventò incolmabile. Ci si trovava di fronte ad un delitto di Stato; un esponente dell'opposizione era stato soppresso dai sostenitori del Capo del Governo. C'era tensione nel Paese e nel Parlamento. Nell'aula di Montecitorio il deputato socialista Gonzales dichiarò: «Denuncio alla Camera e al Paese il fatto atroce e senza precedenti». Il deputato repubblicano Chiesa tuonò di rincalzo: «Il Governo tace, allora è complice!». Mussolini taceva e sembrò in quel momento che il suo regime fosse travolto in un'esecrazione generale.

L'opinione pubblica apparve profondamente scossa e anche quella parte della stampa che aveva dimostrato incertezza e compiacenza finì per condannare i metodi del fascismo. Da ogni parte si levarono voci solenni di condanna e di deplorazione.

Scrisse Antonio Gramsci:

«La convinzione che il regime fascista sia responsabile dell'assassinio del deputato Giacomo Matteotti, così come è pienamente responsabile di innumerevoli altri delitti non meno atroci e nefandi, è ormai incrollabile in tutti. L'indignazione sollevata da un capo all'altro dell'Italia dal nuovo misfatto è rivolta contro tutto un regime che si regge e si difende con organizzazioni brigantesche».

Bibliografia:

Andrea Barbato e Manlio Del Bosco in AA.VV - Dal 25 luglio alla repubblica - ERI 1966

e per chi si opponeva al fascismo?

Contro i delitti fascisti perpetratisi a danno delle opposizioni durante la campagna elettorale per le elezioni tenutesi nell’aprile del 1924 e che vede la vittoria del listone di cui fa parte il partito fascista, il 30 maggio 1924, alla seduta inaugurale della Camera si alza la voce di Giacomo Matteotti per chiedere l’abolizione del responso delle urne. Pochi giorni dopo, il 10 giugno Matteotti viene rapito e ucciso dai sequestratori fascisti sui sedili posteriori di una macchina su cui è stato caricato con la forza. Il cadavere di Matteotti verrà rinvenuto nei dintorni di Roma il 16 agosto. Ancora morti. Antonio Gramsci, arrestato, morirà per gli stenti e la durezza della pena subito dopo essere stato dimesso dal carcere. Nel 1937 saranno uccisi, a Bagnoles de l’Orne in Francia, i fratelli Carlo e Nello Rosselli.

Da sinistra:

GIOVANNI AMENDOLA fondatore dei gruppi della sinistra liberale. Esiliato morirà a Cannes a seguito delle aggressioni fasciste.

PIERO GOBETTI fondatore della rivista "Rivoluzione liberale". Perseguitato e colpito più volte da squadre fasciste morirà a Parigi il 6 febbraio 1926.

ANTONIO GRAMSCI fondatore del PCI. Arrestato nel 1926, condannato a 22 anni e 9 mesi. Ammalatosi in carcere cesserà di vivere il 27 aprile 1937.

GIACOMO MATTEOTTI dopo il memorabile discorso alla Camera contro le violenze fasciste nel corso delle elezioni del 1924, fu rapito e assassinato il IO giugno 1924.

Don GIOVANNI MINZONI parroco di Argenta (Fe). Perseguitato dai fascisti. Aggredito e ucciso dagli squadristi di Italo Balbo il 23 agosto 1923.

CARLO ROSSELLI condannato a 10 anni per attività antifascista evade e emigra a Parigi. Animatore del movimento Giustizia e Libertà. Trucidato in Francia con il fratello Nello il 15 giugno 1937.

La Camera dei Deputati, il 28 novembre 1925, fu chiamata a discutere, cioè ad approvare, un progetto di legge, il quale puniva con la perdita della cittadinanza chi " commettesse o concorresse a commettere, all'estero, fatti diretti a disturbare l’ordine pubblico nel Regno, o a, diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituiva reato."

Secondo la stampa fascista, ai fuoriusciti italiani oppositori del regime doveva essere riservato un trattamento speciale. Di seguito alcuni articoli di stampa tratti da alcuni giornali.

Il vice-segretario del Partito fascista, Melchiorri, nel Popolo d'Italia del 20 settembre 1926, proclamò che:

"i fuorusciti dovevano essere rintracciati dovunque si trovavano, e la vita doveva essere resa loro impossibile" (nel gergo fascista queste parole significavano che dovevano essere uccisi; mentre "rendere la vita difficile" significava bastonare di santa ragione finché il bastonato non avesse messo giudizio); un giorno o l'altro, qualche fascista potrebbe andare a cercarli nei loro covi di Parigi."

Lo stesso Melchiorri nel Popolo di Roma del 28 settembre 1926, diede alle stampe un'altra bella pensata:

"Ogni segretario comunale dovrebbe affiggere una lista di tutti coloro che sono andati all'estero per qualsiasi ragione, con gli indirizzi delle loro famiglie nella città. Forse il pericolo di rappresaglie sulle famiglie sconsiglierà quei bastardi da ulteriori attività contro la patria."

E il settimanale di Milano Il Torchio del 19 giugno 1927, pubblicò un appello veramente eroico:

“Avanti, fascisti, che amate il Duce con dedizione appassionata: attraversate le frontiere. Attraversatele a decine, a centinaia, a migliaia. Percorrete tutte le strade del mondo. Perquisite ogni paese. Affondate ovunque le punte delle vostre baionette. Le vostre armi saranno sporcate di fango, di veleno, di sangue. Nei sacri nomi d'Italia e del Duce, colpite, senza pietà, senza tregua, senza rimorsi. Date la caccia una volta per sempre ai falsi italiani, ai finti italiani, agli ex-italiani. Debbono essere abbattuti ovunque si trovano. Lo sterminio deve essere inesorabile ed assoluto. Non deve sopravvivere neanche la loro memoria. Solo così l'Italia sarà liberata da un incubo permanente; solo così essere salvata dall'abisso. La salvezza del Duce lo esige. Avanti, fascisti, uccidete!”

(da “Memorie di un fuoriuscito” di Gaetano Salvemini)

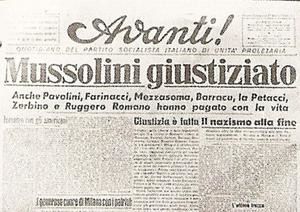

erano le 16,30 del 28 aprile 1945 ...

Il 27 aprile 1945. Mussolini venne catturato a Dongo (Como). Aveva abbandonato Milano nel tardo pomeriggio del 25 aprile e, con gli ultimi fedelissimi e il codazzo di gerarchi in fuga, aveva raggiunto Como sotto la vincolante custodia di una trentina di SS.

Da Menaggio nella notte tra il 26 e il 27 aprile, si accodò con i suoi gerarchi ad una autocolonna della Luftwaffe che puntava su Chiavenna per raggiungere Merano attraverso il passo dello Stelvio.

La mattina seguente la colonna venne bloccata dai partigiani in quel di Musso, abbandonò il suo seguito, indossò un cappotto dell’aviazione tedesca e cercò di superare i controlli partigiani nascondendosi in un camion tedesco. Riconosciuto, venne fermato dai partigiani della 52ª brigata Garibaldi.

Il 28 aprile 1945 Walter Audisio ufficiale addetto al Comando generale del CVL, col nome di battaglia di "Colonnello Valerio", ricevette l’ordine di recarsi a Dongo, per eseguire la sentenza capitale decretata dal CVL nei confronti di Benito Mussolini, sulla base del decreto emesso, il 25 aprile 1945, dal CLN Alta Italia. L’art. 5 del decreto diceva: " I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo colpevoli di avere contribuito alla soppressione delle garanzie costituzionali, d’aver distrutto le libertà popolari, creato il fascismo, compromessa e tradita la sorte del Paese e d’averlo condotto all’attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e, nei casi meno gravi, con l’ergastolo".

Sull’esecuzione del capo del fascismo a Giulino di Mezzegra, il Colonnello Valerio ebbe a raccontare:

"… cominciai a leggere il testo della sentenza di condanna a morte del criminale di guerra Benito Mussolini: Per ordine del Comando generale del Corpo volontari della Libertà, sono incaricato di rendere giustizia al popolo italiano. ..”

28 ottobre 1922

Il 23 marzo 1919, a Milano in un locale al primo piano di Piazza San Sepolcro, nasceva il movimento dei "Fasci italiani di Combattimento", destinato a diventare poi il P.N.F. (Partito Nazionale Fascista). Quel giorno passò alla storia per la nascita del fascismo ed anche per la nascita dello squadrismo.

Dopo pochi giorni, gli arditi di Ferruccio Vecchi, colui che aveva presieduto la riunione dei "Sansepolcristi", aggredirono un corteo socialista e incendiarono la redazione dell' "Avanti" nel centro di Milano.

Il 24 ottobre 1922 a Napoli si tenne una massiccia adunata di squadre fasciste, alle quali Mussolini annunciò il proposito di calare su Roma se entro poco tempo non gli fosse stato affidato il governo dell'Italia. Mentre il capo del governo Facta si dimetteva il 26 Ottobre, le squadre con la complicità di prefetti e sindaci bloccarono molti uffici pubblici e ferrovie, nonostante fossero mal armate rispetto all'esercito. Occuparono e si ammassarono in città come Civitavecchia, Mentana e Tivoli, ma le loro condizioni si facevano abbastanza precarie: mancavano viveri, le armi erano spesso insufficienti o non adatte.

Il re decise inizialmente la mobilitazione militare: Mussolini fu anche arrestato dal prefetto, ma il sovrano, temendo una guerra civile e la fine del suo regno, all'improvviso mutò atteggiamento non firmando il proclama di stato d'assedio del 28 Ottobre proposto da Facta. Mussolini che si era previdentemente ritirato a Milano (a pochi chilometri dalla neutrale Svizzera, possibile rifugio in caso di fallimento...), e da lì rifiutò anche le ultime mediazioni. Vittorio Emanuele sotto la spinta dei maggiori esponenti della classe industriale affidò la sera del 29 il compito di formare un nuovo governo a Benito Mussolini.

La marcia su Roma del 28 ottobre 1922 fu un evento che simbolicamente rappresenta l'ascesa al potere del Partito Nazionale Fascista (PNF), attraverso la nomina a capo del governo del Regno d'Italia di Benito Mussolini.

Dall’ottobre 1922 l’Italia è governata da Benito Mussolini, a cui il re Vittorio Emanuele III aveva dato l’incarico dopo la marcia su Roma.

il primo Consiglio dei Ministri del ministero Mussolini

gli Italiani e l’8 settembre del 1943

l’8 di settembre 1943 la collettività italiana usciva da vent’anni di fascismo e di diseducazione politica, con l’aggravante, non secondaria, di una guerra irresponsabilmente mossa in uno scenario internazionale che congiurava a sfavore del nostro paese, intrapresa in condizioni estremamente precarie sul piano militare e con un consenso passivo, manifestato sotto il balcone del palazzo di piazza Venezia, da una folla incosciente del baratro che andava così aprendosi.

L’8 settembre è sospeso tra la tragedia di un collasso politico-istituzionale e la farsa che fece da corredo al disfacimento di quel che rimaneva di un regime che si voleva totale e totalitario.

Una intera generazione ne visse più direttamente gli effetti: i giovani coscritti, impegnati nella leva e dislocati nei diversi reparti militari, operanti in tutto lo scenario del Mediterraneo, subirono per primi le conseguenze del cambiamento di alleanze e della vacanza di comando.

Avviene lo sbandamento dei militari, il concreto esautoramento e il dissolversi delle figure di comando, la comprensione che i vecchi alleati diventavano i nuovi invasori, l’avvio di una vendetta per parte tedesca che sarebbe durata fino alla conclusione della guerra e che si sarebbe esercitata in prima battuta contro l’esercito ed immediatamente dopo contro la stessa popolazione.

Vi è come una linea di continuità tra date diverse: il periodo tra settembre e novembre del 1938, con l’emanazione e l’introduzione dei provvedimenti legislativi e amministrativi meglio conosciuti come “leggi razziali”, che segnarono la radicalizzazione del regime fascista; il 10 di giugno 1940, che segna l’entrata in guerra dell’Italia; il marzo del 1943 con i ripetuti scioperi, a carattere corale e con spiccata connotazione politica, nelle fabbriche del Nord; il 25 luglio 1943, con il ribaltone nel Gran Consiglio del fascismo, la caduta di Mussolini e l’eclissi del regime, l’abbandono e il tradimento che le classi dirigenti operarono nei confronti di coloro che avevano considerato sempre e solo come sudditi.

La fuga del re e dei suoi più stretti collaboratori, preceduta dalla scomparsa del fascismo-regime, l’abbandono al suo destino di Roma capitale per parte delle Forze Armate fu il totale fallimento di una politica di guerra faticosamente perseguita da Mussolini e dalla casa regnante.

Una varietà di reazioni ebbero reparti e uomini, chiamati dalla latitanza colpevole dei governanti alla scelta individuale: la resistenza o la resa, la collaborazione con i tedeschi o la fedeltà al re.

Da una parte vi è l’inettitudine e l’irresponsabilità di quanti erano alla guida politica e militare del paese, dal basso un esercito lasciato sì allo sbando, ma pronto in molti casi ad assumersi il peso delle scelte e, come nell’eccidio di Cefalonia o in tanti altri episodi, a pagarle fino in fondo. La reazione armata di questi militari si rivela una componente fondamentale della Resistenza italiana.

L’8 settembre è un vero e proprio spartiacque nella coscienza nazionale con episodi quali il rifiuto per parte delle nostre truppe di arrendersi all’ex-alleato, la reazione popolare contro la presenza tedesca in Roma, negli stessi giorni – soprattutto a Porta San Paolo, dove si ebbero scontri armati tra paracadutisti germanici e elementi militari e civili nostrani.

Il rapporto che i tedeschi stabilirono con il nostro paese dopo l’8 settembre fu l’asservimento della popolazione civile, lo sfruttamento e la rapina sistematica delle risorse e l’eliminazione fisica degli individui presi in ostaggio in totale spregio di qualsivoglia residuo diritto.

Due gli schieramenti che si formarono, interni alla guerra che era in atto nella nostra penisola: i neofascisti repubblichini da un lato, i partigiani dall’altro.

25 luglio 1943

La sera del 25 luglio 1943 alle ore 22 e 45 la radio annuncia che Mussolini è stato destituito e che il generale Badoglio, per incarico del Re, ha assunto il potere. Badoglio stesso legge il comunicato. Nel paese esplode il sentimento popolare di avversione per il regime, di entusiasmo, per la sua caduta, e la speranza di pace: nella notte la gente si riversa nelle vie e nelle piazze, i simboli del fascismo - statue e fregi, che hanno segnato il volto delle città italiane - sono divelti e distrutti.

A Milano la sede del partito fascista è incendiata, le case di alcuni gerarchi sono prese d'assalto. In realtà, a parte rari episodi, le violenze alle persone e alle abitazioni private furono molto limitate: si chiedeva invece con rabbia nelle piazze italiane la punizione degli uomini del regime e di Mussolini per primo, la confisca dei loro beni. Ma più ancora si chiedeva il pane, il lavoro e, soprattutto, la pace. La guerra era di fatto, e sempre più era sentita, come una guerra fascista. La caduta del fascismo veniva spontaneamente associata alla idea, alla certezza, che la guerra sarebbe finita.

E invece il generale Badoglio aveva pronunciato quelle parole, «la guerra continua ... l'Italia resta fedele alla parola data»: parole non prese in considerazione dagli italiani nel momento iniziale di euforia, ma che avrebbero dimostrato la loro pesante realtà. Perché, caduto Mussolini, la guerra continua?

A partire dall'autunno del 1942 - con la svolta decisiva nell'andamento della guerra - si avvertono i segni in Italia del distacco di tutti i centri di potere dal fascismo. Gli ambienti militari sono in fermento: l'insofferenza verso il fascismo è diffusa, la certezza della sconfitta incombe ormai sugli alti comandi, il mondo dell'economia, della grande industria e della finanza già inizia a ritessere rapporti con il capitalismo americano e preme sulla Corona per una liquidazione di Mussolini. Alcuni sondaggi verso gli inglesi sono stati già avviati alla fine del' 42. Gli americani guardano con favore ad ogni evoluzione della situazione italiana che porti il paese fuori dal conflitto e alleggerisca di conseguenza il peso delle operazioni militari in Europa. A questo fine la monarchia è un punto di riferimento obbligato, ben più dei partiti antifascisti e dell'antifascismo in esilio. Ma il sovrano, Vittorio Emanuele III, è diviso fra il desiderio di salvare la monarchia dissociandola dal fascismo, ponendo fine alla guerra, e il timore di compiere mosse che possano offrire a Mussolini il pretesto per liquidarlo e quindi temporeggia e aspetta che l'iniziativa venga dall'interno del fascismo stesso.

Il 19 luglio 1943 Roma subisce un pesante bombardamento: nei luoghi colpiti del quartiere San Lorenzo il Re è accolto con freddezza; il Papa Pio XII è acclamato dalla folla che invoca la pace.

In quegli stessi giorni Mussolini incontra Hitler a Feltre e tenta di persuaderlo a sciogliere l'Italia dall'alleanza di guerra, in cambio della neutralità. Ma Hitler gli impedisce perfino di esporre il suo disegno: il Führer intuisce che il crollo del fascismo è imminente e predispone piani per l'occupazione militare della penisola nell'intento di impegnare il più a lungo possibile gli alleati su un fronte lontano dal suolo tedesco.

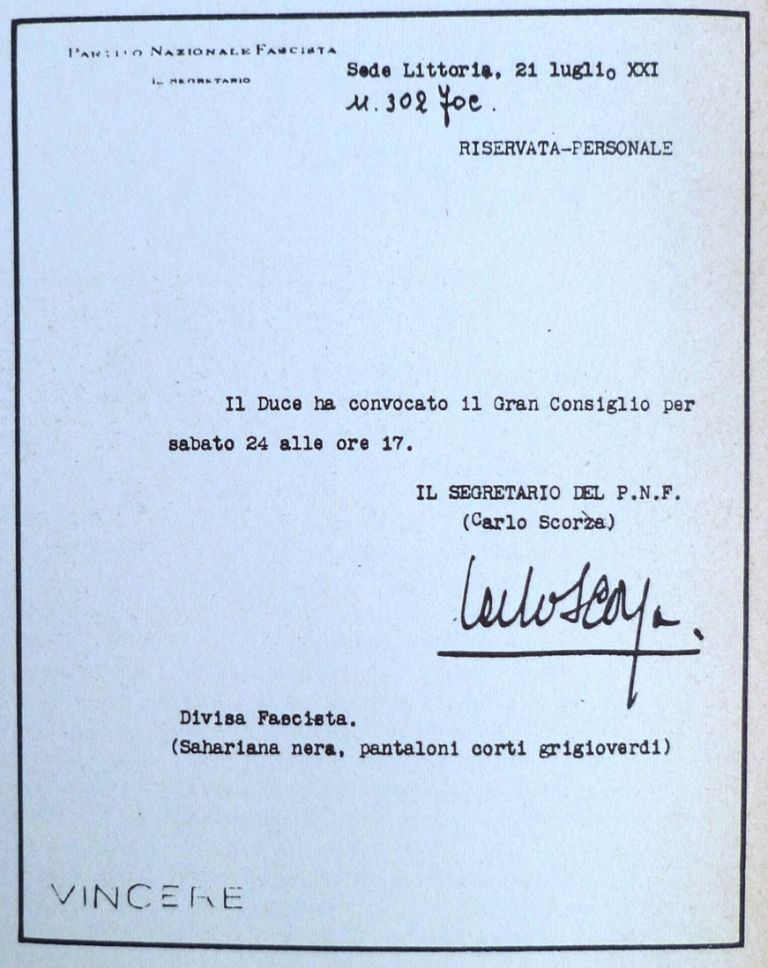

Il 20 luglio il capo di stato maggiore Ambrosio, che ha partecipato all'incontro di Feltre, riferisce ad alcuni gerarchi fascisti, Bottai e Federzoni che ormai guidano il dissenso, i risultati disastrosi del colloquio con Hitler. Il sovrano è messo al corrente. Una riunione del Gran Consiglio è stata fissata da Mussolini per le ore 17 del 24 luglio: è l'occasione per l'offensiva dei dissidenti. Dino Grandi predispone un ordine del giorno con il quale si invita il governo a «pregare la Maestà del Re, verso il quale si rivolge fedele e fiducioso il cuore di tutta la Nazione affinché Egli voglia per l'onore e la salvezza della Patria assumere con l'effettivo comando delle forze armate di terra, di mare e dell'aria, secondo l'articolo 5 dello Statuto del Regno, quella suprema iniziativa di decisione, che le nostre istituzioni a Lui attribuiscono».

È in sostanza la sfiducia a Mussolini. L'ordine del giorno chiede a quel Gran Consiglio che Mussolini ha voluto inserire nella struttura costituzionale dello Stato a garanzia della continuità del fascismo, di liquidare il fascismo e il suo capo, restituendo al Re i poteri che lo Statuto gli assegnava. Il sovrano è informato dell'iniziativa. La riunione del Gran Consiglio si svolge in un clima di grande tensione. Racconta Grandi: «Palazzo Venezia, il cortile, lo scalone, l'anticamera della sala dove si riunisce il Gran Consiglio è presidiato (il che non è mai accaduto) da reparti della milizia fascista in pieno assetto di guerra». Grandi reca con sé due bombe. La seduta dura dieci ore. Alle 3 della notte l'ordine del giorno è messo in votazione e approvato a grande maggioranza con 19 voti. Mussolini ha in sostanza subìto l'iniziativa: la sua unica possibilità sarebbe stata quella di mobilitare la componente intransigente e filotedesca del fascismo e impedire il pronunciamento contro di lui. Ma così ne sarebbe rimasto del tutto prigioniero e non lo fa. Di fatto rimane passivo. Nel pomeriggio del 25 Mussolini è ricevuto dal Re che lo congeda; all'uscita da villa Savoia, con il pretesto di tutelare la sua persona, è fermato da alcuni ufficiali dei carabinieri e condotto a Ponza.

Il 25 luglio il fascismo non è caduto per iniziativa di popolo o dei partiti antifascisti: è caduto per una iniziativa di settori del fascismo stesso avallata dalla monarchia. Il colpo di stato è il frutto di una congiura, di cui Mussolini stesso, alla fine, ha percepito l'esistenza e che ha subìto passivamente. Tutto è nelle mani del Re e di Badoglio.

L'obiettivo che monarchia e governo perseguono non ha nulla in comune con le speranze degli antifascisti dei vari colori: gli uomini del Re non dimostreranno neppure il coraggio di cui hanno dato prova i gerarchi che hanno preso l'iniziativa contro Mussolini. Il loro obiettivo è salvare la monarchia molto più che il paese. Temono soprattutto una degenerazione in senso rivoluzionario della crisi italiana: di fatto dopo la prima esplosione di entusiasmo le manifestazioni popolari hanno assunto un diverso significato. Le manifestazioni popolari diventano, già alla fine di luglio e poi sempre più nel mese successivo, specie nel nord, con epicentro a Milano, scioperi contro la guerra e per il pane. I partiti nel loro insieme non sono pronti ad assumere un ruolo politico di rilievo, lo assumeranno solo dopo l' 8 settembre ma alla base del paese agiscono già quadri militanti, soprattutto dei partiti di sinistra e dei sindacati di un tempo, che tendono a dare un carattere politico alla protesta popolare.

Il governo Badoglio aveva provveduto subito allo scioglimento del Partito Fascista, alla soppressione del Gran Consiglio e del tribunale speciale per la difesa dello Stato, sostituito dai tribunali militari; ma aveva mantenuto in piedi tutte le strutture e gli uomini dello Stato fascista: i prefetti erano rimasti ai loro posti, la legislazione fascista, anche quella razziale, non era stata abrogata. Le norme sulla censura solo in parte attenuate: sono ammesse solo limitate critiche al passato regime e vietata ogni manifestazione di ostilità al nuovo governo. Le porte delle carceri si erano aperte per i condannati politici ma con l'esclusione dei comunisti e degli anarchici, che solo più tardi saranno rilasciati.

Il timore di una insurrezione popolare e l'incubo del bolscevismo dominano i primi atti del governo. Le disposizioni dei comandi sono draconiane. Una famosa circolare, che segue immediatamente il colpo di stato del 25 luglio, firmata dal generale Roatta, è molto esplicita in questa direzione: «Nella situazione attuale, col nemico che preme, qualsiasi turbamento dell'ordine pubblico, anche minimo, e di qualsiasi tinta, costituisce tradimento [...]. Poco sangue versato inizialmente risparmia fiumi di sangue in seguito [...] si proceda in formazione di combattimento e si apra il fuoco a distanza, anche con mortai e artiglieria [...] Non è ammesso il tiro in aria; si tira sempre a colpire come in combattimento [...]» . Si ebbero più di 80 morti e oltre 1.500 feriti nei primi cinque giorni.

Mantenere l'ordine è l'obiettivo prioritario del nuovo governo. Si tende a rassicurare i tedeschi per evitare un loro intervento immediato e dare tempo alle trattative per l'armistizio. Una insurrezione popolare si rivolgerebbe contro la guerra e contro i tedeschi e si vuole impedirla ad ogni costo. Anche agli alleati, si vuole dimostrare che il paese è sotto controllo.

Le azioni di guerra, che hanno subìto una battuta d'arresto dopo il colpo di stato, riprendono nei giorni successivi: i bombardamenti alleati si intensificano. Bombardamenti crudeli e inutili di numerose città, su una nazione già sconfitta e prostrata, che aspirava solo alla pace, per piegare un governo che non ha determinazione e coraggio.

«Invano cerchi fra la polvere, povera mano. La città è morta». È la dolente voce di Salvatore Quasimodo nella poesia Milano, agosto 1943.

Invano cerchi tra la polvere,

povera mano, la città è morta.

È morta: s’è udito l’ultimo rombo

sul cuore del Naviglio. E l’usignolo

è caduto dall’antenna, alta sul convento,

dove cantava prima del tramonto.

Non scavate pozzi nei cortili:

i vivi non hanno più sete.

Non toccate i morti, così rossi, così gonfi:

lasciateli nella terra delle loro case:

la città è morta, è morta.

da un articolo di Pietro Scoppola: “Dal 25 luglio all’8 settembre” in “Storie d’Italia. Dall’unità al 2000” Istituto Luce

Nella seduta del Gran Consiglio furono presentati tre ordini del giorno: quello di Grandi, quello di Scorza quello di Farinacci. Tutti e tre contenevano frasi di circostanza sulla situazione bellica e un incitamento contrastare l'invasione alleata in Sicilia. La differenza fondamentale fra i tre O.d.g. stava nell'invito di Farinacci a un urgente «ripristino integrale di tutte le funzioni statali» che preludeva a una dittatura di partito più stretta; nella richiesta di Scorza di «attuare quelle riforme ed innovazioni nel Governo, nel Comando supremo, nella vita interna del Paese» che consentissero un rafforzamento del partito; infine nell'invito di Grandi al capo del governo perché pregasse il re di assumere «con l'effettivo comando delle Forze Armate di terra, di mare e dell'aria, secondo l'articolo 5 dello Statuto del Regno, quella suprema iniziativa di decisione ch le nostre istituzioni a Lui attribuiscono».

Il richiamo, nel documento di Grandi, allo Statuto Albertino del 1848, e in particolare all'articolo cinque era diretto a ripristinare una precisa prerogativa del sovrano (l'articolo cinque dello Statuto recita: «Al re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra, fa i trattati di pace,).

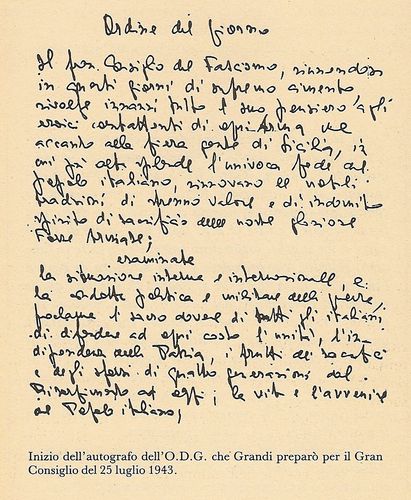

qui sotto l’«atto di accusa» di Dino Grandi contro Mussolini, che provocò, sostanzialmente, la caduta del regime. La seduta del Gran Consiglio, iniziatasi alle ore diciassette del 24 luglio, si concluse dopo le 2 del 25 luglio.

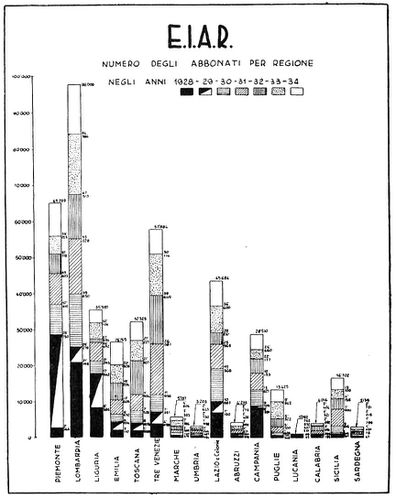

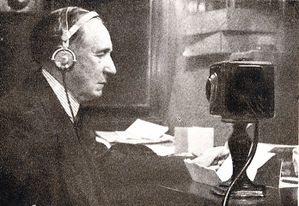

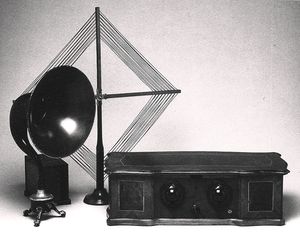

Il fascismo e la radio

Il fascismo seppe fare un abile uso di tutti gli strumenti di propaganda. A questo scopo non poteva sfuggire uno strumento innovativo e potente come la radio. Il fascismo si rese conto progressivamente delle potenzialità della radio e delle possibilità di sfruttarla. A una fase di disinteresse, quando la radio trasmetteva soprattutto musica e l'elemento fascista si limitava al ritornello della canzone Giovinezza, seguì un periodo di grande attenzione e uno sviluppo significativo degli apparati di trasmissione. A poco a poco personalità fasciste di primo piano divennero frequentatori della radio; i programmi letterari erano preceduti da introduzioni che fornivano una interpretazione fascista dei brani letti, i notiziari giornalieri si attenevano alle direttive del regime.

Malgrado la radio fosse principalmente il prodotto dell'opera dell'inventore italiano Guglielmo Marconi, quando, nell'ottobre 1922, Mussolini salì al potere, l'Italia era, quanto a sviluppo di una rete radiofonica nazionale, sensibilmente indietro rispetto agli altri paesi.

Non era stata ancora costruita alcuna emittente che funzionasse continuativamente, e la radiofonia restava, in buona parte, nella fase sperimentale. [...]

Negli Stati Uniti la costruzione di apparecchi radio e la radiofonia erano già un grosso “business”: 11,5 milioni gli apparecchi radio in funzione.

Il fatto che nella penisola la radio si sviluppasse pressoché per intero durante il periodo fascista rese a Mussolini relativamente facile porre questo importante mezzo di comunicazione sotto il suo pieno controllo (erano gli stessi anni in cui si consolidava il suo potere politico sullo Stato italiano). In verità, il valore potenziale della radio come veicolo di propaganda e di standardizzazione culturale non apparve immediatamente chiaro a Mussolini. Ma, una volta riconosciute pienamente le sue implicazioni, i fascisti procedettero a sviluppare e sfruttare la radio facendone uno strumento decisivo della loro politica culturale. [...]

Nel settembre 1929, 6 erano gli impianti in funzione: Roma, Milano, Napoli, Bologna, Genova, Torino.

I poteri di controllo fondamentali - quelli concernenti la selezione e la distribuzione del materiale da trasmettere - erano nelle mani dello Stato, e la struttura amministrativa di questi servizi era destinata a rimanere sostanzialmente immutata, eccettuati ritocchi di minor rilievo, per quasi un decennio. [...] Piuttosto limitato era il numero dei possessori di apparecchi radio che avevano l'obbligo di versare un canone annuale di abbonamento all'EIAR (Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche).

La concessione del servizio delle radioaudizioni circolari era stata accordata dal Governo (con convenzione 15 dicembre 1927 fino al 15 dicembre 1952) all’URI (che dal 15 gennaio 1928 aveva assunto la nuova denominazione EIAR — Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche).

Nel 1926 gli abbonati ai servizi radiofonici dell'URI (Unione Radiofonica Italiana, prima società di diffusione radiofonica in Italia, fondata nel 1924) erano stati circa 27.000; due anni dopo il totale degli abbonamenti era passato a circa 61.500.

Anche supponendo che ciascun apparecchio servisse una decina di persone, il numero totale degli italiani raggiunti dalle trasmissioni restava modestissimo. Si registrava inoltre una grossa sproporzione nella distribuzione geografica degli apparecchi. [...] Negli anni successivi questa sproporzione si sarebbe alquanto attenuata, ma una certa disparità nella localizzazione geografica degli apparecchi radioriceventi si mantenne durante tutto il periodo fascista.

Prima del 1930 i programmi dell'EIAR non erano troppo appesantiti da una propaganda fascista diretta. Ma a cominciare dal 1926 le trasmissioni andarono sempre più politicizzandosi, e sempre più si fece sentire su di esse l'influenza delle scelte del regime. Mussolini parlò alla radio per la prima volta il 4 novembre 1925 dal teatro Costanzi in Roma, ma la trasmissione fu ostacolata da difficoltà tecniche. In quegli anni il maggior trionfo di Mussolini in fatto di oratoria radiofonica fu il discorso sulla “Battaglia del grano” (10 ottobre 1926).

Gli orari di trasmissione dei programmi erano pubblicati su “Il Radiorario”, che, dal Gennaio 1930, assume la denominazione di Radiocorriere.

Biografia:

Philip Cannistraro - La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media - Laterza, Roma-Bari 1970

25 luglio 1943 in Italia, a Lissone e a Monza

Il 25 luglio 1943, cadeva il regime fascista, travolto dalla sfiducia popolare, dal diffondersi e rafforzarsi dell’opposizione antifascista, dai contrasti insanabili che il disastroso andamento della guerra aveva introdotto al suo stesso interno, dalla rottura – tardiva e ormai insufficiente a riabilitare l’istituzione monarchica – da parte di casa Savoia del cordone ombelicale che l’aveva legata per due decenni di connivenza e di complicità alla dittatura liberticida di Mussolini.

La reazione del popolo italiano fu di esultanza per la speranza di porre finalmente termine alle sofferenze inaudite provocate dal conflitto, ma di estrema moderazione. Non ci furono, infatti – esempio più unico che raro nella storia – violenze e lutti, a dimostrazione che sia il popolo italiano sia il fronte antifascista non erano animati né da spiriti di vendetta né da pulsioni di guerra civile, pure nei confronti di un regime che aveva conculcato ogni libertà, riducendo l’Italia a un immenso carcere, obbligando migliaia di antifascisti a percorrere le vie dolorose dell’esilio, precipitando la Nazione in un baratro dal quale sarebbe stato estremamente difficile e costoso riemergere.

Le correnti storiografiche che tendono a vedere in esclusiva nel 25 luglio un regolamento di conti tra monarchia e fascismo e all’interno dello stesso fascismo, danno una lettura degli avvenimenti insufficiente e superficiale. Chiara premessa, infatti, alla caduta del regime sono i grandi scioperi del marzo 1943, il diffondersi dell’ostilità alla guerra e con essa dell’opposizione politica, il crollo del cosiddetto “fronte interno”.

Il 25 luglio con il crollo del regime fascista segna la conclusione di un ventennio di sofferenze e l’avvio di un percorso che si presenta arduo e doloroso anzitutto per il tentativo posto in essere dalla R.S.I., dalle forze armate naziste e dalla loro azione contro la volontà popolare e antifascista.

Solo la Resistenza e la guerra di Liberazione nazionale consentirono all’Italia con un lungo e difficile cammino e con oltre 200 mila Caduti per la Libertà e per la Patria di realizzare il riscatto morale e politico della Nazione, di arricchirsi di ideali e valori che ispirarono la Costituzione e la nostra democrazia.

(da “Patria Indipendente” mensile dell’ANPI)

monumento (e particolare) dedicato al partigiano nel cimitero di Somana, frazione di Mandello del Lario, opera dello scultore Enrini (1899-1962)

Ma ripercorriamo brevemente i fatti di quella domenica di 77 anni fa, il 25 luglio 1943.

In Italia

Lo sbarco in Sicilia del 10 luglio esauriva le scarse possibilità che restavano all'Italia di vincere la guerra, anche se in realtà la situazione era per l'Asse già gravemente compromessa da diverso tempo: la sconfitta di El Alamein nel novembre del 1942, contemporanea allo sbarco delle forze americane in Marocco e Algeria, aveva portato alla definitiva sconfitta in Africa, e con la perdita dell'Africa, si apriva la concreta possibilità, per le forze alleate, di aprire un fronte diretto contro l'Italia, l'alleato debole della Germania.

I bombardamenti del 19 luglio 1945 su Roma

Una situazione militare ormai allo sfascio, gli intensi bombardamenti aerei degli Alleati sulle città italiane,

unita alle posizioni ormai contrarie al Duce del Fascismo della Casa Savoia, trovò uno sbocco naturale nel Gran Consiglio del Fascismo del 24 luglio, in cui - alle 3 del mattino del 25 luglio - venne approvato l'ordine del giorno Grandi (con 19 voti su 28). Il nocciolo della proposta Grandi era la richiesta per "l'immediato ripristino di tutte le funzioni statali" e l'invito al Duce di pregare il re "affinché egli voglia, per l'onore e la salvezza della patria, assumere con l'effettivo comando delle forze armate di terra, di mare e dell'aria, secondo l'articolo 5 dello Statuto del Regno, quelle supreme iniziative di decisione che le nostre istituzioni a lui attribuiscono": al di là del contorto linguaggio politico, appariva evidente che fra le supreme iniziative del re, se c'era stata quella della guerra, poteva esserci anche quella della pace.

Fu proprio il re, che aveva un ventennio prima voluto accettare il Duce come primo ministro, a decidere che era il momento, per salvare la monarchia, di sacrificarlo: dal gennaio 1943 iniziano così le "grandi manovre" del sovrano, di cui fu messa al corrente solo una piccola cerchia di fedelissimi (anzitutto il ministro della Real Casa duca Acquarone, il capo di Stato maggiore generale Ambrosio, e poi il generale Castellano, futuro plenipotenziario italiano nelle trattative con gli alleati), che trovarono in Grandi e in Ciano (il genero del Duce) gli alleati nel Partito di cui avevano bisogno, utilizzandoli per i propri fini e probabilmente senza che questi si accorgessero del vero scopo cui servivano.

25 Luglio 1943 - L'ordine del giorno Grandi

Il Gran Consiglio del Fascismo

riunendosi in queste ore di supremo cimento, volge innanzi tutto il suo pensiero agli eroici combattenti di ogni arma che, fianco a fianco con la gente di Sicilia in cui più risplende l'univoca fede del popolo italiano, rinnovando le nobili tradizioni di strenuo valore e d'indomito spirito di sacrificio delle nostre gloriose Forze Armate, esaminata la situazione interna e internazionale e la condotta politica e militare della guerra

proclama

il dovere sacro per tutti gli italiani di difendere ad ogni costo l'unità, l'indipendenza, la libertà della Patria, i frutti dei sacrifici e degli sforzi di quattro generazioni dal Risorgimento ad oggi, la vita e l'avvenire del popolo italiano;

afferma

la necessità dell'unione morale e materiale di tutti gli italiani in questa ora grave e decisiva per i destini della Nazione;

dichiara

che a tale scopo è necessario l'immediato ripristino di tutte le funzioni statali, attribuendo alla Corona, al Gran Consiglio, al Governo, al Parlamento, alle Corporazioni i compiti e le responsabilità stabilite dalle nostre leggi statutarie e costituzionali;

invita

il Governo a pregare la Maestà del Re, verso il quale si rivolge fedele e fiducioso il cuore di tutta la Nazione, affinché Egli voglia per l'onore e la salvezza della Patria assumere con l'effettivo comando delle Forze Armate di terra, di mare, dell'aria, secondo l'articolo 5 dello Statuto del Regno, quella suprema iniziativa di decisione che le nostre istituzioni a Lui attribuiscono e che sono sempre state in tutta la nostra storia nazionale il retaggio glorioso della nostra Augusta Dinastia di Savoia.

La mattina del 25 luglio il Duce accettò di recarsi dal re. Fece il suo ingresso a Villa Savoia alle 17, per il consueto colloquio settimanale; non sapeva che già in quel momento la sua scorta era sotto controllo, e duecento carabinieri circondavano l'edificio, mentre un'ambulanza della Croce Rossa era in attesa di portarlo via prigioniero. Fu il capitano dei carabinieri Giovanni Frignani ad arrestarlo.

Mussolini fu prima relegato a Ponza nella casa già occupata dal prigioniero abissino ras Immiru, e poi all'Isola della Maddalena.

Le notizie dell'arresto di Mussolini e della formazione del Governo Badoglio furono accolte in tutt'Italia con manifestazioni di giubilo; gli antifascisti e molta gente comune scese in piazza e divelse i simboli del vecchio regime, inneggiando alla democrazia e alla pace.

Il radiogiornale della sera (alle ore 22.45) informa gli italiani dell'accaduto.

Il 25 luglio 1943, il re messo di fronte alla crisi del regime destituisce Mussolini e lo fa arrestare, mentre il maresciallo Pietro Badoglio viene nominato capo del governo. Il 26 luglio Badoglio forma un nuovo governo (appoggiato dalla monarchia, dalla chiesa e dall’esercito) composto da tecnici e alti funzionari della burocrazia, il quale procedette immediatamente a smantellare gli apparati della dittatura fascista e alla repressione di ogni manifestazione popolare antifascista (il bilancio finale fu di 83 morti e 516 feriti). La caduta del regime faceva pendere sull’Italia la spada di Damocle rappresentata dalla reazione tedesca. Hitler che diffidava della monarchia e di Badoglio - nonostante questi si fosse affrettato a dichiarare che l’Italia rimaneva fedele alle sue alleanze - già andava maturando il proposito di assumere il controllo militare della nostra penisola.

Il disegno governativo monarchico-badogliano ambiva a realizzare un ritorno alla situazione pre-fascista, in modo da evitare una nuova costituente, lasciando intatte le strutture conservatrici in campo economico e sociale, impedendo così che la caduta del fascismo mettesse in discussione l’ordinamento monarchico; ma per realizzare tutto questo occorreva innanzitutto sganciare l’Italia dalla Germania, inserendo il paese nella lotta delle potenze antinaziste (il programma del governo Badoglio venne appoggiato con vigore da Churchill, preoccupato di evitare che in Italia si aprisse un processo anti-monarchico, politicamente e socialmente radicale). Nel frattempo i partiti antifascisti (PCI, PSI, PdA) che erano rimasti di fatto estranei al colpo di Stato del 25 luglio, riuniti in un comitato nazionale, premevano per la costituzione di un governo di unità nazionale e per la rottura immediata con la Germania.

Il 25 luglio 1943 del confinato politico Sandro Pertini all'isola di Ventotene

La mattina del 26 luglio 1943 Pertini mentre stava passeggiando lungo i cameroni dei confinati notò la costernazione dei militi in camicia nera. "Erano le otto, udimmo scandire il segnale orario, un breve silenzio e poi la lettura di un comunicato: "Sua maestà il re e imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro, segretario di Stato, presentato da S.E. il cavalier Benito Mussolini.". Applaudimmo e ritornammo verso i cameroni. Strano quello che accadeva in noi: erano venti anni in esilio, in carcere, al confino, che attendevamo la caduta del fascismo e adesso l'accoglievamo senza alcuna manifestazione di esultanza.

Pensavamo alla responsabilità che sarebbe pesata sulla classe dirigente, su di noi, all'eredità fallimentare lasciata dal fascismo. Costituimmo un comitato che prendesse in mano la colonia dei confinati composta da circa ottocentocinquanta persone, ci recammo dal commissario Guida, pallido in volto. Notai che il ritratto di Mussolini era sparito, c'era ancora quello del re. Pensò che fossimo andati per arrestarlo ma ci limitammo a presentare alcune richieste fra le quali la gestione della colonia da parte del Comitato, la cessazione del pedinamento, l'eliminazione della camicia nera da parte delle milizia. Il direttore della colonia doveva intervenire presso il Ministero degli Interni perché si provvedesse al più presto alla liberazione di tutti i confinati politici".

Successivamente dall'isola di Ventotene Pertini scrive a Badoglio un telegramma chiedendo l'immediata liberazione dei confinati.

Il 25 luglio 1943 a Lissone

A Lissone, all’indomani, mentre i lissonesi Francesco Mazzilli, Attilio Gattoni e Carlo Arosio, - arrestati verso la fine giugno 1943 ed incarcerati a S. Vittore vengono liberati, un nostro concittadino, Attilio Mazzi - un benestante milanese ma veronese di nascita, da tempo attivo in Lissone dove aveva aperto uno stabilimento per la tranciatura del legno e dove svolge una ben avviata attività di intermediazione e di rappresentanza di legnami con sede in Via Roma - sfila per le vie di Lissone, innalzando un cartello con l’immagine di Badoglio, mettendosi a capo di un breve corteo che manifesta apertamente a favore del nuovo governo, come per salutare il nuovo spazio di libertà che finalmente sembrava schiudersi. Sfila nel centro del paese, percorre Via Sant'Antonio, attraversa Piazza Vittorio Emanuele (l’attuale Piazza Libertà), sino alla Casa del Fascio, dove vengono strappate le immagini di Mussolini e distrutti i simboli del Fascismo.

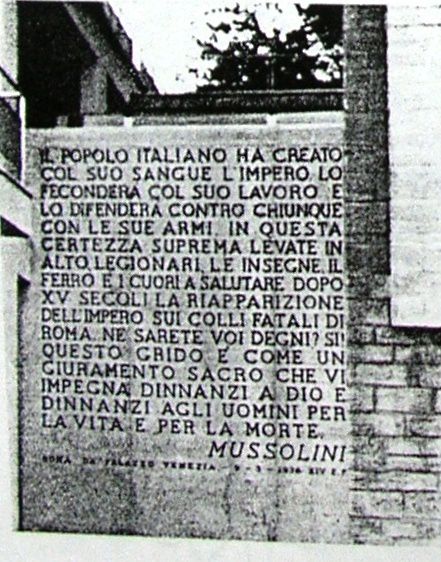

Oltre a « Credere Obbedire Combattere » sul balcone della Casa del Fascio di Lissone, ora Palazzo Terragni, vi era un’altra delirante frase di Mussolini ai piedi della torre (nella foto seguente)

Attilio Mazzi sfila per le vie di Lissone il 25 luglio 1943 con l'immagine di Badoglio

Dinanzi al proclama di Badoglio che alla fine affermava “la guerra continua”, i partiti politici antifascisti – PCI, PSI, Pd’A, DC, MUP e “Ricostruzione Liberale” - si riunirono il 26 luglio a Roma e firmarono un manifesto che richiedeva:

- liquidazione totale del fascismo e di tutti i suoi strumenti di oppressione;

- armistizio con gli alleati;

- ripristino di tutte le libertà civili e politiche;

- liberazione immediata dei detenuti politici;

- abolizione delle leggi razziali;

- costituzione di un governo di unità nazionale.

Posizioni chiare riprese nelle varie manifestazioni e nei comizi in diverse città italiane.

Il 25 Luglio a Monza

Anche Monza fece la sua parte: dall’osteria dei fratelli Bracesco, in via Manara - che era il luogo di ritrovo degli antifascisti brianzoli che operavano nella clandestinità – il 26 luglio partì un corteo che raggiunse il centro cittadino, dove dal balcone del municipio parlò Gianni Citterio, medaglia d’oro al valor militare, che con l’8 settembre divenne uno dei punti di riferimento delle organizzazioni partigiane che si andavano formando per resistere e contrastare l’invasione nazista.

Anche Antonio Gambacorti Passerini fu uno dei protagonisti che parteciparono alle manifestazioni di giubilo per la caduta di Mussolini e nei 45 giorni che precedettero l’8 settembre (armistizio e successiva invasione del nostro Paese da parte dei tedeschi), fu impegnato per la riorganizzazione in senso democratico del comune che per oltre venti anni era stato guidato da un Podestà fascista. Questo suo aperto impegno a sostegno della cosa pubblica lo mise in evidenza, divenne una persona conosciuta ed alla prima occasione venne arrestato dai nazifascisti. Portato poi nel campo cosiddetto di “transito di Fossoli” in provincia di Modena, il 12 luglio 1944, per un atto di brutale e vigliacca, rappresaglia a cui erano barbaramente abituati i nazisti, venne portato al poligono di tiro di Cibeno, vicino a Carpi e fucilato assieme ad altri 66 antifascisti.

Il 25 luglio: gli aspetti politici

Ormai conosciamo quasi ogni dettaglio, ora per ora, della giornata del 25 luglio 1943 o, per dir meglio, di quegli eventi che si svolsero dall'inizio, in Palazzo Venezia, della riunione del Gran Consiglio del fascismo, nel tardo pomeriggio di sabato 24 luglio, sino alla notizia dell' arresto di Mussolini diramata la sera successiva.

Il ritmo drammatico di quelle ore continua ad eccitare la fantasia degli scrittori mentre gli storici - in base alla abbondanza di dati che, pur tra ombre residue, permettono ora la conoscenza delle azioni dei grandi protagonisti (il fascismo, la Corona, le forze armate, l'antifascismo, i tedeschi e gli anglo-americani) - cercano di valutarne le cause, il significato e le conseguenze.

Lo smarrimento da cui era pervasa tutta la classe dirigente fascista, Mussolini compreso, di fronte all'inevitabile disastro; il completo disfacimento di quella totalitaria organizzazione fascista, dalla milizia alle corporazioni, che aveva per tanti anni soggiogato il Paese; la prova di fedeltà allo Stato, impersonato dal re, fornita dalle forze armate, dalla polizia e dalla burocrazia; i limiti oggettivi dell'azione del monarca; la larga base popolare dell'antifascismo dimostrata dalle spontanee esplosioni di giubilo che ripulirono in una notte tutte le nostre città dai simboli fascisti e dettero segni non equivoci di avversione alla guerra nazista; la follia hitleriana che trascinava a totale rovina la Germania e pretendeva pari assurdo sacrificio dal proprio alleato; la diffidenza anglo-americana e la difficoltà di contatti tra i belligeranti: sono questi i dati di un avvenimento storico che non può essere rimpicciolito alle proporzioni di una congiura di palazzo.

Mussolini, entrato in guerra con confessata impreparazione e con la sicurezza di una rapidissima conclusione, si trovò legato alla Germania più che non desiderasse, e obbligato ad una guerra di lunga durata in cui ogni giorno marcava la sproporzione tra le risorse di ogni altro belligerante e le possibilità di resistenza italiane.

Accecato dalle vittorie tedesche non si rese conto - come invece ai più attenti osservatori fu chiaro prestissimo, prima ancora della incredibile campagna di Grecia, del crollo dell'Impero di Etiopia e della clamorosa denuncia di Graziani sulle insufficienze militari in Africa Settentrionale - che la nostra guerra era perduta.

Gli avvenimenti africani dell'autunno 1942 (offensiva di El-Alamein, sbarco alleato in Africa Settentrionale) e le notizie di Stalingrado e della controffensiva sovietica che provocò il disastro dell'ARMIR non lasciarono però dubbi a nessuno e seminarono il panico nelle file fasciste.

Fu vano il tentativo di rianimarlo con «l'ultima ondata », con la segreteria Scorza e con un nuovo capo della polizia. Facendosi eco degli umori dei loro camerati anche i più alti gerarchi, sia pure in modi e toni diversi, non nascondevano più malcontento e critiche al loro capo.

Mussolini intanto, alla ricerca di una via di uscita, si dibatteva tra i più disparati progetti: portare la guerra in Spagna; indurre Hitler alla pace con l'Unione Sovietica per concentrare le forze dell'”asse” contro gli anglo-americani; lanciare una politica di europeismo che attenuasse l'avversione dei popoli contro l'egemonia tedesca; tentare sondaggi presso gli Alleati attraverso l'ambasciatore a Madrid; imbastire una azione congiunta con Romania e Ungheria per trattare con gli anglo-americani prospettando i pericoli della penetrazione sovietica nella zona danubiana. Infine tentò l'ultima carta a Feltre sperando di convincere Hitler a concedergli forti aiuti in aerei e in carri armati od autorizzarlo a sganciarsi.

In questa crescente ansietà, che era la probabile causa del male che affliggeva Mussolini dall'autunno 1942, gli sembrò forse una via di uscita accettare la convocazione del Gran Consiglio. Vi trovò, e non lo ignorava, la ribellione dei suoi gerarchi più fedeli, sia di quelli, come Farinacci, che si sapevano strettamente legati ai tedeschi, sia di quelli come Grandi, Federzoni, Bottai e Ciano che denunciarono la slealtà dell'alleato e che, con la maggioranza, rivolsero al re l'invito a riassumere «per l'onore e la salvezza della patria, con l'effettivo comando delle forze armate, quella suprema iniziativa di decisione attribuitagli dalle istituzioni».

A poche ore dalla fine di quella seduta, Mussolini era in stato di arresto, la sua milizia aveva accettato il fatto compiuto e tutte le organizzazioni fasciste si erano dileguate prima ancora di essere disciolte.

Se mai dunque v'era stato tra i membri del Gran Consiglio un programma di successione, i fatti ne dimostrarono subito l'assurdità e l'impossibilità. Il fascismo aveva dichiarato il proprio fallimento.

Sollecitazioni ad agire erano state rivolte da mesi al monarca sia da parte fascista come da parte antifascista; interventi non equivoci ci furono anche da parte di militari. Il re ascoltava tutti senza parlare, ma evidentemente annotava tutto; nel più rigoroso segreto predisponeva le tessere di un mosaico che si rivelò solo alla fine e dopo molte apparenti incertezze e ambiguità. Bisogna riconoscere che si trattava di una decisione né facile né agevole ad eseguirsi. Avendo accettato per tanti anni di condividere le responsabilità del fascismo e anche quella della guerra, al re non rimaneva altra giustificazione per il suo intervento all'infuori dello stato di necessità. I suoi scrupoli, la sua prudenza e quel che fu chiamato il suo gretto costituzionalismo gli impedivano di muoversi prima di avere avuto certezza di comune consenso e gli facevano rifuggire vie che fossero fuori dell'ambito degli ordinamenti esistenti.

Il re conosceva bene il travaglio del mondo fascista, ma sapeva anche disorganizzato, impotente e diviso il campo antifascista verso il quale si dirigeva ormai la massa dei cittadini.

Aveva motivo di preoccuparsi per la coalizione formatasi a Milano tra un forte movimento socialista, il Partito Comunista e il Partito d'Azione che vi portava la sua intransigente pregiudiziale rivoluzionaria e repubblicana e cercava di ostacolare i tentativi della coalizione delle correnti di democrazia liberale, socialista e cristiana che, formatasi a Roma intorno a Bonomi, si adoperava a sollecitare l'intervento della monarchia considerata in quel momento la sola forza in grado di affrontare la liquidazione del fascismo e il ritiro dell'Italia dalla guerra dell'”asse”.

Contribuì a migliorare la situazione lo spregiudicato senso della realtà dei comunisti che, fallito l'appello a qualche capo militare e allo stesso Badoglio, constatate le difficoltà di risolutivi moti popolari, pur senza sottovalutare l'importanza e il significato degli scioperi del marzo 1943, dettero mandato a Concetto Marchesi di trattare con la coalizione delle democrazie e intanto, per il tramite di Carlo Antoni e la principessa di Piemonte, fecero pervenire al Quirinale assicurazioni sul loro contegno in caso d'intervento regio.

Finalmente il 4 luglio 1943, raggiunta una intesa generale tra i partiti antifascisti, i delegati delle organizzazioni clandestine riunitisi a Milano, decisero:

- di costituire un unico comitato di coordinamento delle correnti antifasciste;

- di non ostacolare, ed anzi facilitare l'eventuale intervento regio per la fine del fascismo e della guerra;

- di impegnarsi tutti insieme sul piano rivoluzionario se l'intervento regio non si fosse verificato;

- di collaborare in ogni caso lealmente al ristabilimento di libere istituzioni democratiche e di non riprendere la propria libertà di azione se non dopo aver raggiunto questo obbiettivo comune.

Così, solo dopo il 4 luglio, al Quirinale poté pervenire la certezza della collaborazione di tutte le correnti antifasciste.

Il 10 luglio lo sbarco degli Alleati in Sicilia fornì l'evidenza dello stato di necessità. Ancora una battuta di arresto per il convegno di Feltre e l'illusione che Mussolini riuscisse a carpire il consenso di Hitler per lo sganciamento dall'alleanza. Con il fallimento di quel convegno, non esistevano più giustificazioni possibili per altri indugi e la decisione del re fu infine presa. La deliberazione del Gran Consiglio del fascismo gli offrì la legittimazione formale per l'intervento e l'occasione per anticiparlo di 24 ore.

Il più rigoroso segreto aveva accompagnato i preparativi dell'intervento regio. I contatti con Grandi e gli altri gerarchi della fronda fascista; quelli con Bonomi, Soleri e altri esponenti antifascisti; le predisposizioni per cui da mesi si assicuravano al Comando dei Carabinieri, allo Stato Maggiore, alla polizia uomini convinti della necessità di liberare l'Italia da Mussolini e dalla soggezione tedesca; i piani che il generale Castellano preparava in continuazione per l'arresto del dittatore: restarono, cosa davvero rarissima, sconosciuti alle varie polizie segrete tedesche e ai servizi d'informazione fascisti. Nessuno, e forse neanche il ministro della Real Casa Acquarone, fu in grado, fino agli ultimissimi giorni o addirittura fino all'ultimo giorno, di conoscere le vere intenzioni del re.

«Non esiste segreto in Italia» aveva detto Vittorio Emanuele a Bonomi nel colloquio del 2 giugno. Ed egli mantenne il suo segreto al punto che ognuno poté poi parlare di esitazioni, di cinismo, di ambiguità e di tradimento, ma nessuno poté prima conoscere e far fallire i suoi piani.

Dispiacque agli antifascisti che la revoca di Mussolini fosse legata alla deliberazione del Gran Consiglio fascista quasi a riconfermare la continuità del regime. Dispiacque la formazione di un governo in cui, oltre i militari, non v'erano che funzionari iscritti al partito fascista.

«Il modo - aveva sostenuto Bonomi riflettendo le aspirazioni e il patriottismo della parte antifascista - non può essere che questo: abbattimento della dominazione fascista e instaurazione di un governo nettamente antifascista che separi l'Italia, l'Italia del Risorgimento e di Vittorio Veneto, dalla Germania di Hitler e del nazismo. Gli uomini complici del fascismo, gli assertori, sino a ieri, della vittoria dell'”asse”, gli antichi nemici delle democrazie non sono qualificati a concludere una pace di dignità. Essi possono chiedere la resa incondizionata, non possono ricondurre l'Italia nel consesso delle libere nazioni».

Strideva dunque la frase del proclama reale:

«Ognuno riprenda il suo posto di dovere, di fede, di combattimento; nessuna deviazione deve essere tollerata, nessuna recriminazione può essere consentita».

E sconcertante apparve il proclama di Badoglio:

«La guerra continua. L'Italia, duramente colpita nelle sue provincie invase, nelle sue città distrutte, mantiene fede alla parola data».

Queste frasi permisero, dopo l'8 settembre, alla propaganda nazista di denunciare il “tradimento italiano”. Ma i documenti ritrovati negli archivi del ministero degli Esteri e del ministero della Guerra tedeschi provano che già da mesi, prima del 25 luglio 1943, Hitler, mentre parlava il linguaggio della solidarietà e dell'amicizia, predisponeva i piani e le Divisioni per l'occupazione dell'Italia.

Purtroppo non era un compito difficile e Vittorio Emanuele lo sapeva quando, il 15 maggio 1943, redigeva in malinconici appunti l'inventario delle forze armate italiane disponibili nella Penisola:

«Abbiamo ora tre Divisioni in Piemonte ed in Liguria che non si possono spostare perché sono la riserva delle scarse truppe che occupano la Provenza; una Divisione paracadutisti in costituzione a Firenze; tre Divisioni presso Roma; una Divisione in Calabria; una Divisione in Puglia; sette o otto Divisioni da ricostituire nella Valle Padana. Delle Divisioni che sono nella penisola solo due sono complete e cinque efficienti... tutte queste Divisioni sono di sei battaglioni scarsamente provveduti di armi di accompagnamento, le artiglierie divisionali sono antiquate, non vi sono unità di carri armati salvo i pochi carri dei tedeschi. Questo stato di cose è certamente noto agli anglo-americani a cui sono anche note le misere condizioni della nostra flotta (ridotta a tre navi di linea, quattro incrociatori leggeri e dodici cacciatorpediniere) e della nostra aeronautica ».

Anche i tedeschi sapevano che il nerbo dell'esercito italiano era stato distrutto in Africa, in Grecia ed in Russia; non si facevano illusioni sulle possibilità di ulteriore resistenza italiana.

I rapporti tra italiani e tedeschi non erano mai stati improntati, nel corso della guerra, alla migliore confidenza: decisioni di capitale importanza rese note all'ultimo secondo; condotta di guerre autonome e parallele più che concertata condotta di una guerra globale; geloso segreto sulle notizie fornite dallo spionaggio anche se riguardanti l'alleato; segreto ancor più severo non solo sulle armi in preparazione, ma anche su quelle possedute (come il radar di cui rimase priva la marina italiana) furono le caratteristiche di quella strana alleanza.

Quando poi fu chiaro che la strapotenza anglo-americana, con eccezionale concentrazione di armi e di unità modernissime, si sarebbe rovesciata sull'Italia individuata come il punto debole della fortezza europea, la situazione italiana non fu più vista se non in funzione della difesa della Germania. Sarebbe stato impossibile contestare all'Italia il diritto di ritirarsi da una guerra che non era più in grado di sostenere e i cui scopi erano ormai irraggiungibili. Ma la follia hitleriana vietava ai tedeschi, così come ai loro alleati, di dubitare della vittoria finale; ogni proposito di pace era considerato tradimento.

Così tra il 10 ed il 16 maggio, proprio nello stesso tempo in cui Vittorio Emanuele III tracciava il triste inventario delle residue forze italiane, venne preparato per lo Stato Maggiore Generale tedesco un «panorama della situazione nell'eventualità del ritiro dell'Italia dalla guerra », e si preparò il piano “Alarico” per le necessarie contromisure. Rommel fu destinato a tale compito. Perché le armi tedesche fornite agli italiani non potessero essere usate contro la Germania, nel caso di un colpo di Stato a Roma seguito dal ritiro dell'Italia dalla guerra, Hitler evitò di soddisfare le richieste di Mussolini. Il 20 maggio dette addirittura ordine di ridurre al minimo i rifornimenti di munizioni alle batterie antiaeree italiane. Ai primi di giugno, in esecuzione del piano “Alarico”, furono date disposizioni per lo spostamento dall'ovest delle Divisioni destinate al controllo dei passi alpini e al disarmo delle Divisioni italiane in Francia, nonché all'occupazione dell'Italia Settentrionale. Per garantirsi da ogni indiscrezione Hitler conservò sui movimenti del piano “Alarico” il massimo segreto possibile riservandosi personalmente ogni decisione.

Il 25 luglio, quando scattò il piano di Vittorio Emanuele, i tedeschi avevano in Italia otto Divisioni di cui quattro poderose Divisioni corazzate, e tutte munite di una ricchissima dotazione di mezzi automobilistici che rendeva loro facile qualsiasi concentramento, mentre almeno altre otto Divisioni tedesche erano concentrate nella zona di Innsbruck pronte a scendere in pochi giorni in Italia come cominciarono a fare dal 26 luglio.

Si è a lungo discusso sulla mancanza di previe intese con gli anglo-americani o almeno sulla rapidità di decisioni riguardo alla cessazione della guerra.

È difficile dire se la prima cosa sarebbe stata possibile mantenendo il rigoroso segreto che era indispensabile per il successo del colpo di Stato. È stata inoltre proprio una caratteristica di questa guerra lo strano isolamento per cui, malgrado i soliti servizi di spionaggio negli stati neutrali, non vi fu possibilità di contatti ufficiosi o almeno di contatti utili con le potenze dell'altro campo. La diffidenza dominò sino alla fine e anche i fatti successivi all'armistizio provarono quanto difficile fosse influire sui propositi politici e ancor più sui piani militari predisposti dagli angloamericani. Non era facile neppure superare l'avversione e il sospetto contro quel che era chiamato il machiavellismo monarchico fascista.

Ora sappiamo che, subito dopo il 25 luglio, Hitler predispose il piano “Student” per l'occupazione di Roma e la restaurazione del governo fascista. Dovette sembrare a Badoglio che occorresse anzitutto guadagnare tempo, neutralizzare i fascisti, riorganizzare l'esercito, far rientrare in Patria i nostri soldati dislocati fuori dai confini e preparare in qualche modo agli eventi il popolo italiano. Per un po' dovette durare anche l'illusione di potere ottenere da Hitler, con Guariglia, quel consenso allo sganciamento che inutilmente aveva sperato Mussolini.

Ma il tempo giovava anche ai tedeschi che fecero affluire altre Divisioni al di qua del Brennero e le predisposero in modo da impedire ogni libertà di movimento delle nostre truppe.

Le accese polemiche tra coloro che si aspettavano l'immediata denuncia dell'alleanza e coloro che per quarantacinque giorni, mantennero con i tedeschi quei rapporti di reciproco inganno, possono ora considerarsi con maggiore consapevolezza del rischio che si correva. Una denuncia improvvisa e clamorosa, per le ripercussioni che avrebbe potuto avere nei paesi satelliti e in Germania, avrebbe scatenato subito le contromisure tedesche. L'episodio avrebbe potuto non avere né durata né effetti maggiori di quelli che ebbe in Germania, un anno dopo, il 20 luglio 1944, la congiura dei generali.

Fu generosa, ma ingenua illusione di alcuni, e perciò scottante fu la delusione e acerbe furono le critiche, che si potesse raggiungere l'immediato ritiro dell'Italia dal conflitto e che la tragica situazione in cui eravamo stati trascinati con la guerra a fianco della Germania potesse risolversi senza pagare un duro prezzo di riscatto.

Delle due operazioni: liquidazione del fascismo e ritiro dalla guerra, cui era diretto l'atto del 25 luglio, la prima fu sostanzialmente compiuta almeno quanto bastava per consentire al popolo italiano di conoscere finalmente la verità e di riacquistare coscienza di sé e delle proprie responsabilità; la seconda, dati gli uomini e la situazione, non poteva avere altre prospettive che la resa incondizionata, la reazione tedesca e la prosecuzione delle ostilità sul nostro territorio.

Potrebbe sembrare un disastroso bilancio, ma dalla liquidazione del fascismo sorsero nuove energie e nuove situazioni che in definitiva salvarono l'Italia anche dal disastro finale.

Il 25 luglio non fu fatto di popolo, ed in ciò aveva i suoi limiti; ma segnò la fine di una politica autoritaria che affidava a pochi e ad uno solo ogni decisione. Quella sera stessa il popolo fece sentire la sua voce e da allora, di fatto, riprese in mano il proprio destino. Se lo forgiò con la Resistenza e con la guerra partigiana che dettero testimonianza non discutibile del vero animo degli italiani.

Questo primo vero miracolo italiano ci permise di riguadagnare dignità e fiducia nell'avvenire, di salvare l'unità fondamentale e l'indipendenza della Patria, di assicurarci liberi ordinamenti democratici e di rientrare con onore nel consesso delle nazioni.

Bibliografia:

Leone Cattani in AA.VV - Dal 25 luglio alla Repubblica - ERI 1966

/image%2F1186175%2F20140810%2Fob_e5a2c4_logo-anpi-copie.bmp)