resistenza italiana

Un intellettuale perseguitato dal fascismo: Antonio Gramsci

Dalla Sardegna a Torino

La formazione politica e culturale

Dall’«Ordine Nuovo» alla fondazione dell’ ”Unità”

Deputato, l’arresto, il processo e il carcere

_________________________________________________________________________

Bibliografia:

- Antonio Gramsci “Lettere dal carcere” Volume primo Edizioni L’Unità 1988

- Armando Saitta “Dal fascismo alla resistenza” La Nuova Italia Firenze 1965

- Antonio Gramsci “Lettere dal carcere” Giulio Einaudi Torino 1971

- Giuseppe Fiori “Processo Gramsci” Edizioni L’Unità 1994

- Antonio Gramsci “Socialismo e Fascismo” Giulio Einaudi Torino 1978

__________________________________________________________________________

Dalla Sardegna a Torino

Quarto dei sette figli di Francesco Gramsci e Giuseppina Marcias, Antonio - Nino, come è chiamato in famiglia - nasce nel paese di Ales, in provincia di Cagliari, il 22 gennaio del 1891. Il padre, che è figlio di un colonnello della gendarmeria borbonica, di origine albanese, fa il procuratore distrettuale a Ghilarza. In questo centro, situato su un altipiano tra il Gennargentu, i monti del Marghine e la catena di Montiferru, Antonio vivrà la sua fanciullezza. Anche la madre è della stessa condizione sociale del padre, borghesia di provincia non agiata ma neppure misera. È una donna colta, sensibilissima, che vive per i figli. Lo sviluppo del bambino è gravemente compromesso da una caduta a quattro anni: la schiena andrà lentamente incurvandosi e invano le cure sanitarie cercano di arrestare la deformazione. Non per questo, però, Antonio cresce gracile o malaticcio: si mischia impetuosamente ai giochi dei coetanei, figli di contadini e pastori, ha un amore per la natura di cui troviamo gli echi più delicati e tenaci nella cattività; nelle sue lettere egli ricorderà anche una sorta di ossessione di schiettezza nei rapporti umani che non escludeva il riserbo («orso» si definirà). Ha una passione inesauribile per i libri. A sette anni si entusiasma di Robinson Crusoé: «Non uscivo di casa mia senza avere in tasca dei chicchi di grano e dei fiammiferi avvolti in pezzettini di tela cerata, per il caso che potessi essere sbattuto in un'isola deserta e abbandonato ai miei soli mezzi».

Quarto dei sette figli di Francesco Gramsci e Giuseppina Marcias, Antonio - Nino, come è chiamato in famiglia - nasce nel paese di Ales, in provincia di Cagliari, il 22 gennaio del 1891. Il padre, che è figlio di un colonnello della gendarmeria borbonica, di origine albanese, fa il procuratore distrettuale a Ghilarza. In questo centro, situato su un altipiano tra il Gennargentu, i monti del Marghine e la catena di Montiferru, Antonio vivrà la sua fanciullezza. Anche la madre è della stessa condizione sociale del padre, borghesia di provincia non agiata ma neppure misera. È una donna colta, sensibilissima, che vive per i figli. Lo sviluppo del bambino è gravemente compromesso da una caduta a quattro anni: la schiena andrà lentamente incurvandosi e invano le cure sanitarie cercano di arrestare la deformazione. Non per questo, però, Antonio cresce gracile o malaticcio: si mischia impetuosamente ai giochi dei coetanei, figli di contadini e pastori, ha un amore per la natura di cui troviamo gli echi più delicati e tenaci nella cattività; nelle sue lettere egli ricorderà anche una sorta di ossessione di schiettezza nei rapporti umani che non escludeva il riserbo («orso» si definirà). Ha una passione inesauribile per i libri. A sette anni si entusiasma di Robinson Crusoé: «Non uscivo di casa mia senza avere in tasca dei chicchi di grano e dei fiammiferi avvolti in pezzettini di tela cerata, per il caso che potessi essere sbattuto in un'isola deserta e abbandonato ai miei soli mezzi».

Nel 1897 il padre, in seguito a una triste vicenda giudiziaria che lo travolge, è sospeso dall'impiego e Antonio, come i fratelli, dovrà presto cercare un lavoro qualsiasi. Poco più che undicenne sbriga faccende («me la passavo a spostare registri che pesavano più di me ... ») in un ufficio, e deve interrompere gli studi appena conseguita la licenza elementare, per due anni, anni inquieti. «Che cosa mi ha salvato - rammenterà - dal diventare completamente un cencio inamidato? L'istinto della ribellione che da bambino era contro i ricchi, perché non potevo andare a studiare, io che avevo preso dieci in tutte le materie alla scuola elementare, mentre andavano il figlio del macellaio, del farmacista, del negoziante in tessuti ... » Poi, grazie all'aiuto della madre e delle sorelle, frequenta il ginnasio a Santu Lussurgiu, vivendo in casa di una contadina. Nel 1908 si iscrive al Liceo classico di Cagliari, alloggiato col fratello più grande, Gennaro, che è impiegato in una fabbrica di ghiaccio e funge da cassiere della locale Camera del Lavoro. Antonio fa il suo garzonato studentesco senza brillare particolarmente; rivela una propensione per le scienze esatte, legge di tutto con accresciuta avidità. Anche se da «triplice e quadruplice provinciale», il movimento culturale a cui s'accosta è quello vociano e salveminiano; segue la «Critica» di Croce e qualche giornale socialista che in casa porta il fratello. Antonio è autonomista, la sua prima ribellione si esprime nel grido: «Al mare i continentali!» Sarà lui invece a traversare il mare, nell'autunno del 1911: ha conseguito la maturità liceale alla fine di un anno di difficoltà e di stenti ed è riuscito a superare un esame supplementare per il conferimento di una borsa di studio di 70 lire mensili che gli apre le porte dell'Università torinese. Si iscrive alla facoltà di lettere, vive in una stanzetta sulle rive della Dora, dove «la nebbia gelata mi distruggeva».

La formazione politica e culturale

Torino, dal 1912 al 1922: è il decennio decisivo nella formazione politica e culturale di Antonio Gramsci. La città più industriale e più operaia d'Italia, la città dell'automobile, determina largamente quella formazione facendo del ventenne studente sardo un militante e poi un dirigente socialista. Egli vede nell'anteguerra i primi grandi scioperi dei metallurgici, entra nelle file della gioventù socialista nel 1913, collabora al foglio della sezione locale, «Il grido del popolo», nel 1916 è assunto alla redazione torinese dell'«Avanti!», come cronista e critico teatrale. Le sue note di costume (Sotto la Mole) e le sue cronache teatrali, lo segnalano come una personalità nuova in un ambito che va al di là dei lettori abituali del quotidiano socialista. Ma è il numero unico redatto per conto della federazione giovanile piemontese, dal titolo significativo de “La città futura”, nel febbraio del 1917, a darci il primo segno morale e culturale di questa personalità, espressione della nuova generazione socialista intellettuale.

Fervore idealistico, crocianesimo per ribellione al positivismo della generazione socialista precedente e come modello del saper vivere senza religione rivelata ma con la stessa tensione etica; passione di giustizia sociale unita a un rinnovamento del costume: questi i valori che Gramsci introduce nel suo modo nuovo di fare propaganda tra gli operai non appena, nello stesso anno, passa a dirigere il «Grido del popolo». Il suo primo accostarsi a Marx passa per una riscoperta di Hegel e della filosofia classica tedesca. Essere volontari significa intanto per lui avere fede nella spontaneità che alimenterà l'organizzazione, intrattenere un rapporto con la classe operaia che non sia più di tutela paternalistica ma di diretta solidarietà. «Il proletariato non vuole predicatori di esteriorità, freddi alchimisti di parolette; vuole comprensione, intelligenza e simpatia piena d'amore», scrive in polemica con il riformista Claudio Treves dopo la sommossa operaia che sconvolge la città nell'agosto del 1917, appena divelte le barricate sulle quali sono caduti, invocando la pace e la rivoluzione, cinquanta proletari torinesi.

La rivoluzione è scoppiata ad Oriente e Gramsci saluta l'Ottobre appunto come la vittoria della volontà degli uomini sulle forze meccaniche della storia, come unità di economia e politica, come atto di libertà e di creazione. Di qui l'esaltazione delle masse e dei loro dirigenti «consapevoli» come Lenin, di qui il suo interesse alla forma del «soviet», l'istituto di democrazia che la rivoluzione ha espresso e che Gramsci studia nella sua dimensione «universale». Finita la guerra, il giovane, che non si è laureato, abbandona l'Università per scegliere definitivamente la strada della milizia rivoluzionaria.

Il l° maggio del 1919 fonda con altri tre coetanei, Angelo Tasca, Umberto Terracini e Palmiro Togliatti, a cui si è legato di amicizia negli anni precedenti, una rivista settimanale, l'«Ordine Nuovo», rassegna di cultura socialista. Nel clima incandescente del primo dopoguerra, questa rivista di giovani (Gramsci ha ventotto anni, come Tasca, Togliatti ventisei, Terracini ventiquattro) è, in un primo tempo, soltanto una delle tante in cui si esprime l'ansia di rinnovamento sociale e culturale che accompagna la crisi della società italiana uscita dalla guerra, in un'Europa in cui il mito del bolscevismo è operante sia per le masse operaie che per le fresche coscienze della nuova intellighenzia.

Dopo qualche mese, però, per impulso diretto di Gramsci, l'«Ordine Nuovo» passa dallo stadio di rassegna culturale a quello di palestra, di strumento di discussione e di ricerca per una grande idea-forza, quella dei Consigli di fabbrica. È l'idea che gli «ordinovisti» ricavano da tutta l'esperienza russa ed europea dei Consigli, e di consimilari organismi operai autonomi, e trasferiscono nel vivo del «laboratorio sociale» dei grandi stabilimenti metallurgici torinesi. Si tengono riunioni con i lavoratori nella stanza in cui ha sede la rivista: Gramsci discute con loro sulla possibile trasformazione della Commissione interna in un sistema di commissari di reparto, eletti da tutta la maestranza che costituiranno il Consiglio di fabbrica. «L'orso» non è diventato un tribuno, non lo diventerà mai, non ha nulla del cliché tradizionale del capo socialista: preferisce alle grandi assemblee e ai comizi questi contatti personali e in essi è meticoloso, curioso di ogni particolare, tanto generoso quanto è ironico, addirittura sarcastico, con i suoi collaboratori da cui esige sempre la massima modestia e precisione.

Il movimento dei Consigli di fabbrica attecchisce a Torino, si realizza in decine di stabilimenti, dalla Fiat alla Lancia. Nel giro di pochi mesi, verso l'autunno del 1919, più di centocinquantamila operai sono organizzati nel Consigli, nonostante lo scetticismo della federazione sindacale metallurgica di orientamento riformista. Allo sviluppo pratico corrisponde un'elaborazione teorica di Gramsci, accentrata su una particolare sottolineatura della lezione leninista. Egli opera intensamente perché sorgano «nuove creazioni rivoluzionarie», che affondino le loro radici nel momento della produzione, che partano dal luogo di lavoro e formino istituti proletari, primi pilastri di una macchina statale nuova, dello Stato operaio. Il lavoratore è da lui considerato prima come produttore che come salariato.

"VENTO DEL NORD"

Di seguito un articolo, firmato da Pietro Nenni, sull’AVANTI! - Quotidiano del Partito Socialista, di venerdì 27 aprile 1945.

“Vento del Nord.

Vento di liberazione contro il nemico di fuori e contro quelli di dentro”.

VENTO DEL NORD

Quando parlammo per la prima volta del vento del Nord, i pavidi, che si trovano sempre al di qua del loro tempo, alzarono la testa un poco sgomenti. Che voleva dire? Era un annuncio di guerra civile? Era un incitamento per una notte di San Bartolomeo? Era un appello al bolscevismo?

Era semplicemente un atto di fiducia nelle popolazioni che per essere state più lungamente sotto la dominazione nazifascista, dovevano essere all’avanguardia nella riscossa. Era il riconoscimento delle virtù civiche del nostro popolo, tanto più pronte ad esplodere quanto più lunga ed ermetica sia stata la compressione. Era anche un implicito omaggio alle forze organizzate del lavoro ed alla loro disciplina rivoluzionaria.

Ed ecco il vento del Nord soffia sulla penisola, solleva i cuori, colloca l’Italia in una posizione di avanguardia.

Nelle ultime 48 ore le notizie dell’insurrezione e quelle della guerra si sono succedute con un ritmo vertiginoso. La guerra da Mantova dilagava verso Brescia e Verona, raggiunte e superate nel pomeriggio di ieri. L’insurrezione guadagnava Milano e da Torino si propagava a Genova.

Nell’ora in cui scriviamo tutta l’Alta Italia al di qua dell’Adige, è insorta dietro la guida dei partigiani. A Milano a Torino a Genova i Comitati di Liberazione hanno assunto il potere imponendo la resa dei tedeschi e incalzando le brigate nere fasciste in vittoriosi combattimenti di strada.

Sappiamo il prezzo della riscossa. A Bologna ha nome Giuseppe Bentivogli. Quali nomi porterà la testimonianza del sangue a Torino e Milano? La mano ci trema nel dare un dettaglio dell’insurrezione milanese. Ieri mattina alle cinque, secondo una segnalazione radiotelegrafica, il posto di lotta e di comando di Alessandro Pertini e dell’Esecutivo del nostro partito era circondato dai tedeschi e in grave pericolo. Nessuna notizia è più giunta in serata per dissipare la nostra inquietudine o per confermarla. Ma sappiamo, ahimè!, che ogni battaglia ha le sue vittime e verso di esse, oscure od illustri, sale la nostra riconoscenza.

Perché gli insorti del Nord hanno veramente, nelle ultime quarantotto ore, salvato l’Italia. Mentre a San Francisco, assente il nostro paese, si affrontano i problemi della pace, essi hanno fatto dell’ottima politica estera, facendo della buona politica interna, mostrando cioè che l’Italia antifascista e democratica non è il vaniloquio di pochi illusi o di pochi credenti, ma una forza reale con alla sua base la volontà l’energia il coraggio del popolo.

In verità il vento del Nord annuncia altre mete ancora oltre l’insurrezione nazionale contro i nazifascisti. Gli uomini che per diciotto mesi hanno cospirato nelle città, che per due lunghi inverni hanno dormito sulle montagne stringendo fra le mani un fucile, che escono dalle prigioni o tornano dai campi di concentramento, questi uomini reclamano, e all’occorrenza sono pronti ad imporre, non una rivoluzione di parole ma di cose. Per essi il culto della libertà non è una dilettantesca esasperazione dell’«io» demiurgico, ma sentimento di giustizia e di eguaglianza per sé e per tutti. Alla democrazia essi tendono non attraverso il diritto formale di vita, ma attraverso il diritto sostanziale dell’autogoverno e del controllo popolare. Non si appagheranno quindi di promesse, né di mezze misure. La rapidità stessa e l’implacabile rigore delle loro rappresaglie sono di per sé sole un indice della loro maturità, perché se la salvezza nel paese è nella riconciliazione dei suoi figli, alla riconciliazione si va non attraverso l’indulgenza e la clemenza, ma l’implacabile severità contro i responsabili della dittatura fascista e della guerra.

In codesta primavera della patria che consente tutte le speranze, c’è per noi un solo punto oscuro; si tratta di sapere se gli uomini che qui a Roma scotevano sgomenti il capo all’annuncio del vento del Nord, che vedevano sorgere dal passato l’ombra di Marat o quella di Lenin se qualcuno osava parlare di comitato di salute pubblica, che trovavano empio e demagogico il nostro grido: «tutto il potere ai Comitati di Liberazione», si tratta di sapere se questi uomini intenderanno o no la voce del Nord e sapranno adeguarsi ai tempi. Ad essi noi ripetiamo quello che ieri, da queste stesse colonne, dicevamo agli Alleati – Abbiate fiducia nel popolo, secondatene le aspirazioni, scuotete dalle ossa il torpore che vi stagna, rompete col passato, non fatevi trascinare, dirigete.

A queste condizioni oggi è finalmente possibile risollevare la nazione a dignità di vita nuova, nella concordia del più gran numero di cittadini.

Vento del Nord.

Vento di liberazione contro il nemico di fuori e contro quelli di dentro.

Pietro Nenni

La morte di Antonio Gramsci

/image%2F1186175%2F20240426%2Fob_ae0995_antonio-gramsci-2.jpg)

Dopo undici anni di detenzione nelle carceri fasciste, Gramsci si spegne nella clinica Quisisana, all’alba del 27 aprile 1937. Ha appena compiuto quarantasei anni. Quarto di sette figli di Francesco Gramsci e Giuseppina Marcias, Antonio - Nino, come era chiamato in famiglia – era nato ad Ales, in provincia di Cagliari, il 22 gennaio del 1891.

Quando muore è in corso la guerra di Spagna. Una batteria di artiglieri garibaldini porta il suo nome.

Negli scritti che gli vengono dedicati sulla stampa comunista viene sempre definito capo del partito.

Nel parco di cultura Gor'kij a Mosca, campeggia il ritratto di Gramsci e il suo figliolo minore, Giuliano (che il padre non ha mai potuto vedere), allora sui dieci anni, lo scopre con sorpresa e vuole sapere dalla madre Giulia «tutto ciò che si riferisce» alla sua vita e alla sua sorte.

La fama internazionale, la solidarietà antifascista, non leniscono molto l’isolamento di Gramsci, che non è stato meno profondo negli ultimi anni di semiprigionia, di vigilanza poliziesca strettissima, immutata, anzi rafforzatasi nel passaggio dalla clinica di Formia a quella Quisisana di Roma.

Il malato si trova, fino alla vigilia della morte, in «libertà condizionale», piantonato e sorvegliato. Le sue condizioni di salute sono gravi anche se non ci si aspetta che possano da un momento all'altro diventare gravissime.

Gramsci era stato trasferito alla clinica di Roma (accompagnato da un commissario di PS e da due agenti) il 23 agosto 1935. Ciò è avvenuto soltanto perché, dopo reiterati solleciti della cognata Tatiana e il certificato medico del professor Puricelli, appariva urgente sottoporre il malato ad un intervento chirurgico di ernia. Era stata scelta la clinica Quisisana di Roma, «presi gli ordini da S.E. il capo del governo» e dopo attenti sopralluoghi, perché, secondo il capo della polizia «si presta(va) a una più efficace vigilanza».

Oltre alle visite assidue del fratello Carlo, e a quelle periodiche di Sraffa (Piero Sraffa, antifascista torinese, vicino ai comunisti, quelli dell'«Ordine Nuovo», che ha conosciuto nella prima giovinezza, insegna a Cambridge ed è un economista di grande valore), egli è assistito senza posa dalla cognata Tatiana. La moglie, Giulia Schucht, è stata lunghi anni ammalata, ricoverata in una clinica per malattie nervose. A Gramsci é stata taciuta la gravità dello stato di salute della sua compagna.

Giulia non verrà a trovarlo, probabilmente perché non è in grado di affrontare tale viaggio, e sarà un nuovo motivo di dolore per il prigioniero (che indirizza in questo ultimo periodo frequenti, affettuosissime lettere ai due figli). La sua esistenza nella clinica Quisisana è meno tormentata di quella passata a Formia ma le forze declinano di mese in mese.

Durante il 1936, Gramsci comincia a progettare di trasferirsi in Sardegna non appena finirà il periodo della «libertà vigilata », cioè nell’aprile del 1937.

La sera del 25 aprile 1937 sopravviene improvvisamente un'emorragia cerebrale. Neppure in questa estrema circostanza è assistito adeguatamente dal punto di vista clinico (mentre le suore della clinica gli mandano un sacerdote).

Gramsci si spegne all'alba del 27 aprile, alle 4,10.

La cognata è al suo capezzale: poco dopo arriverà il fratello Carlo. Soltanto questi due congiunti possono vedere la salma, «circondati da una folla di agenti e di funzionari del Ministero degli Interni», ricorda Tatiana. Un fonogramma del questore di Roma, il 28 aprile, dà conto dei funerali: «Comunico che questa sera, alle 19,30, ha avuto luogo il trasporto della salma noto Gramsci Antonio seguito soltanto dai familiari. Il carro ha proceduto al trotto dalla clinica al Verano dove la salma è stata posta in deposito in attesa di essere cremata».

Il cadavere sarà cremato il 5 maggio. I giornali italiani dànno la notizia della morte di Gramsci in poche righe attraverso un dispaccio dell’agenzia Stefani: «É morto nella clinica privata Quisisana di Roma, dove era ricoverato da molto tempo, l'ex deputato comunista Gramsci». L’eco all’estero, sui giornali democratici in Europa e in America, nella stampa comunista e antifascista, sarà grandissima.

Il 22 maggio 1937 (18 giorni prima di venire ucciso con il fratello Nello), Carlo Rosselli, in una commemorazione alla sala Huyghens di Parigi, ricordava Gramsci come uomo «intimo, riservato, razionale, severo, nemico dei sensitivi e delle cose facili, fedele alla classe operaia nella buona come nella cattiva sorte, agonizzante in una cella, con tutto un esercito di poliziotti che cercano di sottrarlo al ricordo e all’amore di un popolo ...». Per Gramsci «conta(va) solo la coerenza e la fedeltà a un ideale, a una causa, che vive di se stessa, indipendentemente da ogni carriera e da ogni interesse personale».

La notizia del sacrificio e l'esaltazione della figura del capo comunista vengono divulgate sulle onde dell'etere da una trasmissione di «Radio Milano», cioè dall’emittente che i comunisti hanno in Spagna e che in Italia viene ascoltata tutte le sere, verso le ore ventitre, da numerossimi radioascoltatori nostante divenga di mese in mese più intensa la caccia della polizia a quanti captano la voce della Spagna. Sulla base dell'intercettazione fatta dalla stazione di Imperia dei carabinieri apprendiamo che la trasmissione speciale in onore di Gramsci, con la partecipazione di oratori comunisti, socialisti e di “Giustizia e Libertà” italiani, ebbe luogo il 22 maggio 1937. In essa si descrive la vita del rivoluzionario, si cita il “processone” del 1928, si dà conto della solidarietà dei combattenti spagnoli per la libertà, si ricordano gli altri prigionieri politici del fascismo e si conclude: «Il nome di Antonio Gramsci sta scritto a lettere d'oro sulla bandiera dei lavoratori italiani».

Bibliografia: Paolo Spriano - Storia del Partito comunista italiano – Einaudi 1970

dai diari di Pietro Nenni

«Tempo di guerra fredda. Diari e lettere 1943-1956»

di Pietro Nenni

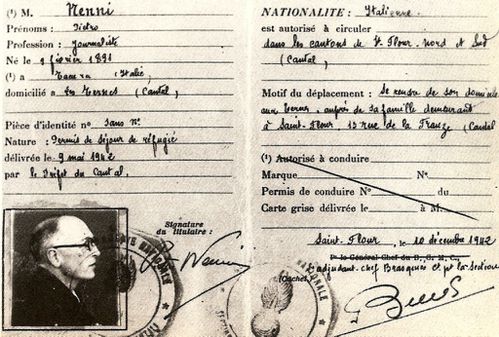

Pietro Nenni, esule in Francia con altri antifascisti italiani dal novembre 1926,

viene arrestato dalla Gestapo a Saint Flour, villaggio dell’Auvergne ad un centinaio di chilometri da Vichy dove risiedeva con i suoi familiari, la sera dell’8 febbraio 1943, vigilia del suo cinquantaduesimo compleanno.

Dopo varie peregrinazioni in carceri francesi e tedesche, viene tradotto in Italia: il 24 aprile, a Roma, viene rinchiuso a Regina Coeli nel braccio riservato ai politici a disposizione del Tribunale speciale. Condannato, viene inviato al confino a Ponza, isola delle Pontine.

Il 26 luglio giunge sull’isola la notizia che Benito Mussolini era stato tratto in arresto per ordine del re, in seguito alla seduta del Gran consiglio, dove il “duce” era stato messo in minoranza (19 voti contro 6) su un ordine del giorno Grandi che suonava sconfessione della sua direzione della guerra e invito al sovrano a provvedere a norma della Costituzione.

Dal diario di Nenni del 26 luglio 1943:

«Il giorno si spegne sul mare tranquillo in un pulviscolo d'oro e di azzurro che è un tramonto e potrebbe essere un'aurora. Io vado sul molo fra strette di mano e saluti di amici vecchi e nuovi. Mi commuove e mi esalta il pensiero di ciò che la breve notizia “Mussolini è caduto” rappresenta per migliaia di uomini sui quali si è accanita la persecuzione della polizia fascista e per migliaia di famiglie».

Scherzi del destino! Il 28 luglio viene condotto a Ponza anche Benito Mussolini.

Dal diario di Nenni del 28 luglio 1943:

«Ed ecco, stasera il destino ci riunisce nella breve cerchia di un comune destino, ma Mussolini è un vinto, è l'eroe dannunziano che, ruzzolato dal suo trono di cartapesta, morde la polvere e non c'è attorno a lui che gente che lo rinnega per volgersi verso altre mangiatoie. Noi, i suoi avversari di venti anni, i «rottami» contro i quali egli ha avventato i suoi sarcasmi, noi siamo in piedi per altre tappe, altre lotte, altri cimenti, in piedi con la dignità della nostra vita, in piedi con la fierezza della parola mantenuta, italiani senza aureola di gloria o di successo, ma dei quali si dovrà pur dire che per essi la politica fu una cosa seria. Mentre è stata per Mussolini e per i suoi niente altro che farsa e impostura».

Il 4 agosto, un telegramma del direttore generale della PS Senise ordina la liberazione di Nenni. Il giorno dopo, con un peschereccio arriva a Terracina. Il 6 agosto è a Roma dopo un’assenza di diciassette anni.

«Eccomi a Roma dopo un'assenza di diciassette anni. Anche nella capitale le bandiere garriscono al vento e c'è nei volti e nei cuori della gente un'aria di festa. Le vie sono arcigremite e ciò che mi stupisce è il numero rilevante dei soldati tedeschi che vanno e vengono tra la folla cittadina. Da piazza dell'Esedra a via Nazionale, da piazza Venezia col suo storico palazzotto cinquecentesco ridivenuto silenzioso, al Corso, da piazza del Popolo a piazza Cavour ai lungotevere, vado tra la folla e ne ascolto i discorsi. Come il fascismo pare lontano, il fatto di un'altra epoca. Sui muri non sono che scritte di esecrazione a Mussolini e di evviva a Matteotti. I simboli del fascismo sono già stati scalpellati dai pubblici edifici e si direbbe che non abbiano mai avuto la minima presa nei cuori. Anche la guerra sembra lontana, malgrado i quotidiani bollettini del comando supremo e l'incombente minaccia aerea.

A San Lorenzo una folla chiassosa si aggira fra le rovine del recente bombardamento. Si parla di migliaia di vittime tuttora insepolte. Ma già il pensiero è volto ad altre cure e chi giace giace.

Il telegrafo mi porta i primi saluti dei miei concittadini e dei compagni di Milano e di Genova. Il comitato provvisorio di riorganizzazione del partito mi nomina direttore dell'« Avanti! ».

Sono di nuovo immerso nell'azione. Che importano più oggi gli anni tetri dell'esilio, i rischi della lotta, le difficoltà della prigionia?».

Nel viaggio verso Milano passa da Faenza:

«Faenza, la mia città natale, da dove si può dire che manco dall'adolescenza, mi ha accolto con affetto. Per quanto il giorno e l'ora del mio arrivo fossero noti a pochi intimi, una folla di centinaia di persone mi ha accolto alla stazione. Per le strade sono oggetto di una curiosità generale e simpatica. A casa delle mie cognate è una ininterrotta processione di amici. Non inutile dunque è stato resistere. Per anni è sembrato che noi fossimo soli e Mussolini ha potuto dileggiarci come rottami. Ma in ogni cuore era un palpito per noi, in ogni mente un pensiero di affetto. Il fascismo era per alcuni una camiciola di forza e per i più una vernice. Raschiata la vernice, strappata la camicia di forza, ecco l'anima popolare prorompere verso le usate convinzioni, socialista, comunista, repubblicana, liberale, democratico-cristiana, tutto fuorché fascista.

Mi ci vuole uno sforzo per sottrarmi alla gioia di questo ritorno e all'affetto di tanti amici. Qui è tutta la mia giovinezza che mi viene incontro. In questo vicolo che si chiama dei Mendicanti sono nato cinquantadue anni or sono e se appena socchiudo gli occhi, in una vecchierella che prende il fresco all'ombra della chiesa di Sant'Agostino posso immaginare mia madre, infagottata di stracci e curva sotto il peso di molti guai e di molta miseria. Questo palazzo dalla facciata severa, che fu dei conti Ginnasi, mi ricorda mio padre che vi era come inserviente e vi chiuse gli occhi alla vita quando io avevo appena cinque anni. In corso Porta Imolese, l'orfanotrofio dove fui per quasi dieci anni, la mia prima prigione, la prigione che battezzano beneficienza. Davanti alla scuola comunale mi assale il ricordo della grande febbre di sapere che mi divorava e che mi fu impossibile appagare. E queste strade che si aprono sui campi, questo fiumiciattolo che sembra un rigagnolo, questi canali mi ricordano i primi passi verso la vita, i primi sogni, le prime lotte, il primo sciopero nel 1908, il primo incontro con Carmen.

Allora la mia giovinezza era protesa alla conquista di un mondo ideale e la povertà mi era di stimolo. Ma il cinquantenne può volgersi indietro e dire all'orfanello di un tempo, al monello che queste viuzze hanno conosciuto indisciplinato e ribelle: «lo non ti ho tradito e sotto i capelli grigi sono sempre quello che fui».

L’arrivo a Milano:

«Il treno che mi porta a Milano si ferma a Rogoredo. I binari sono invasi da una folla di fuggiaschi. Intere famiglie aspettano qui da giorni un convoglio che li porti da qualche parte, lungi dalla città devastata.

Imbocco un corso XXVIII Ottobre che è stato ribattezzato corso della Libertà.

Ogni passo verso Milano è una pena e uno schianto. Davanti ai miei occhi esterrefatti si stende un'immensa rovina. Personalmente non ho mai visto niente del genere, per quanto dall'agosto. 1936, da Madrid a Valenza a Barcellona, alla guerra mondiale a Parigi a Tours a Bordeaux lo spettacolo delle città sventrate dal cannone o dalle bombe mi sia diventato abituale. Al centro la desolazione ancora più grande che alla periferia. Corso Vittorio Emanuele, via Manzoni, l'ex Verziere sono ridotti a cumuli di macerie. Un fumo acre avvolge la città. Si respira il fuoco che cova sotto le rovine. Non c'è un tram che funzioni, non un telefono.

Tra le case in rovina si aggirano donne vecchi fanciulli inebetiti. In molti fabbricati si devono ancora iniziare gli scavi per estrarre i cadaveri. Si sente parlare di sepolti vivi che per giorni hanno implorato un soccorso impossibile.

La Scala, Palazzo Marino, la Galleria sono duramente colpiti.

In piazza San Fedele la statua di Manzoni si erge quasi intatta fra i cumuli di rovine. Lungo corso XXII Marzo le deva stazioni sono meno impressionanti. La casa dove ho abitato è in piedi. Di qui sono partito verso l'esilio nei primi giorni del novembre 1926. La mattina dell'1 novembre il mio appartamento era stato saccheggiato con molti altri a titolo di rappresaglia per l'attentato di Bologna contro Mussolini.

Rivedo con gli occhi della memoria le stanze messe a soqquadro, i mobili spezzati, i libri sparpagliati sul selciato della strada, le fotografie dei miei genitori crivellate di colpi, le carte lacerate, le stoviglie infrante, le poche misere cose di una famiglia povera, ma che hanno tutte un pregio inestimabile, calpestate ... Ricordo la crisi di lacrime di mia figlia Vittoria che era rientrata per cercare i suoi quaderni e che un «bravaccio» aveva messo alla porta dicendole: «E considerati fortunata se non mettiamo le mani su tuo padre e non gli facciamo fare la fine di Matteotti ». Oggi questa mia figliola è internata in Germania senza che io sappia esattamente dove... e in quali condizioni. E oggi la visione del piccolo sopruso individuale sofferto tanti anni or sono si allarga alla visione della distruzione dell'intera città.

Come sottrarsi al pensiero di un intimo legame fra due fatti così diversi nelle loro proporzioni? Dal delitto contro il singolo il fascismo è passato con la guerra al delitto contro la nazione.

Ma dove sono i giovani fascisti che venti anni fa muovevano baldanzosi all'assalto dell'"Avanti!”, della Camera del lavoro, delle nostre case e delle nostre persone? Dove sono i tremebondi borghesi che acclamavano l'occupazione fascista di Palazzo Marino? Non si vede in Milano una divisa fascista né una scritta fascista né un distintivo del littorio. Tutti sono rientrati nell'ombra. Ci restino per il bene dell'Italia».

Bibliografia:

Pietro Nenni -Tempo di guerra fredda. Diari e lettere 1943-1956 - Sugarco Ed. 1981

scioperi e partecipazione alla Resistenza dei lavoratori milanesi e lombardi, negli anni dal 1943 alla Liberazione del 1945

testo dell'articolo di Antonio Pizzinato

La partecipazione del mondo del lavoro alla lotta contro la guerra ed il nazifascismo non ha paragoni in nessun altro Paese europeo.

/image%2F1186175%2F20240302%2Fob_e7e771_giornale-la-fabbrica.jpg)

SCIOPERI MARZO 1943

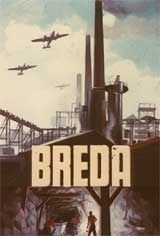

Gli scioperi, nel 1943, iniziano a Torino il 5 marzo alle “ore 10” alla FIAT, al suonare delle sirene di verifica del “preallarme”, poi si estendono ad altre fabbriche di Torino. A Milano dove da mesi e mesi era in corso la riorganizzazione, dopo gli arresti, di una rete antifascista clandestina – coordinata da Umberto Massola, Giovanni Brambilla e Giuseppe Gaeta – la mobilitazione è prevista nelle settimane successive. Il malessere fra i lavoratori, per i bassi salari, la scarsità dei viveri e le conseguenze della guerra, è forte e si espande. Tant’è che, il 18 marzo, gli operai del turno di notte della Breda Aeronautica scendono in sciopero – per 11 ore – e rivendicano l’aumento delle retribuzioni. Il lavoro viene ripreso a fronte dell’impegno della Direzione a rivedere le retribuzioni. Negli stessi giorni gli operai del “reparto 64” (produzione gomme) della Pirelli protestano, attuano scioperi di due ore, contro l’orario di lavoro continuativo ed ininterrotto per 12 ore, poiché la Direzione ha eliminato i sostituti. Mentre gli operai del secondo turno del “reparto bulloneria” della Falck Concordia di Sesto San Giovanni, dopo aver dialogato, sugli scioperi in Piemonte, con i camionisti FIAT, addetti al trasporto della componentistica (bulloni) dalla Falck alla FIAT, il pomeriggio del 22 marzo, iniziano lo sciopero. Questo costringe il Comitato clandestino del nord Milano ad anticipare lo sciopero nelle fabbriche. Alle ore 10 del 23 marzo, scioperano i lavoratori degli stabilimenti Falck, Breda, Ercole Marelli, Magneti Marelli, Pirelli Bicocca.

/image%2F1186175%2F20240302%2Fob_d8da6f_industria.jpg)

/image%2F1186175%2F20240302%2Fob_bf2812_stabilimento-alfa-romeo-del-portello-3.jpg)

/image%2F1186175%2F20240302%2Fob_19eb7a_caproni15.jpg)

Nei giorni successivi gli scioperi, che hanno come epicentro Sesto San Giovanni, si estendono a Milano: Officine Borletti, Alfa Romeo, Brown Boveri (TIBB), Face Standard, Caproni, Salmoiraghi, Geloso nel legnanese, a partire dalla Franco Tosi, in Brianza, e numerose grandi e medie aziende nel milanese ed in Lombardia. Questi scioperi, che si ponevano come obiettivo di migliorare i trattamenti retributivi, le condizioni di lavoro, ottenere la fornitura - attraverso spacci aziendali – di alimenti, olio, vestiario, oltreche la fine della guerra, si svilupparono, in questa o quella fabbrica, anche nei mesi successivi. Scioperi che – tra marzo e luglio del 1943 – interessano, nel Nord Italia, 217 aziende ed oltre 150 mila scioperanti; essi ebbero un peso non secondario sul Consiglio Generale del fascismo e la destituzione di Mussolini il 25 luglio del 1943; la formazione del governo Badoglio e l’avvio di una nuova fase nella storia del nostro Paese. Nello stesso periodo centinaia di lavoratori (di cui 20 donne) vennero arrestati, di notte, nelle loro abitazioni considerati tra gli organizzatori e partecipanti agli scioperi, o per l’attività antifascista. Oltre 60 di essi sono milanesi e vennero rinviati a processo presso il Tribunale Militare di Milano.

/image%2F1186175%2F20240302%2Fob_e37120_portineria-vittoria-falck.jpg)

Pur con tutti i limiti, presenti in questa prima fase delle lotte nelle fabbriche, si ricrea una aggregazione sociale tra i lavoratori delle fabbriche, i quali scioperano sfidando non solo la dittatura fascista, ma anche le norme della legge del 3 aprile 1926 (poi introdotte, nel 1930, nel Codice penale) che considerano lo sciopero un reato penale punito con due anni di carcere o con una multa di 1.000 lire (un mese di stipendio). Questi scioperi, oltre a scuotere il Paese, contribuiscono a rovesciare Mussolini, portano dei limitati benefici ai lavoratori a livello aziendale, ma sono di stimolo a due misure che vengono adottate dal Governo Badoglio: la nomina, il 3 agosto, dei Commissari sindacali: Bruno Buozzi, Giovanni Roveda e Gioachino Quarello ed, il 2 settembre 1943, la stipula dell’Accordo – tra Commissari sindacali e dell’Industria - per l'elezione delle Commissioni Interne. Quindi, prima dell’armistizio – anche grazie agli scioperi di Torino e Milano – si determina un mutamento della situazione e delle relazioni sindacali che – di fatto – tenta di avviare il superamento del corporativismo sindacale fascista.

8 SETTEMBRE: ARMISTIZIO, OCCUPAZIONE, NUOVI SCIOPERI

La sottoscrizione, da parte del Governo Badoglio, dell’armistizio con gli anglo-americani, l’8 di settembre 1943, e la fine dell’alleanza con i nazisti tedeschi, registra sia manifestazioni e scioperi nelle fabbriche di Milano che manifestazioni in varie città d’Italia. Nell’arco di alcune settimane il Paese è diviso in due, le truppe alleate salgono dal sud, mentre le truppe tedesche occupano, a partire dal Nord, il resto del Paese ed al Nord viene costituita la Repubblica Sociale Italiana (R.S.I.).

/image%2F1186175%2F20240302%2Fob_a33d71_corriere-sera-26-novembre-1943-repubbl.JPG)

Nelle fabbriche inizia una nuova fase di lotta, mentre in molte – sulla base dell’accordo Buozzi-Mazzini – dopo un ventennio, si eleggono le Commissioni Interne.

/image%2F1186175%2F20240302%2Fob_63577b_aprile-1944-sciopero-generale.jpg)

Gli scioperi che, nelle grandi fabbriche della Lombardia, iniziano a svilupparsi a partire da novembre hanno contenuti rivendicativi sempre più precisi, vere e proprie piattaforme rivendicative che – pur con diversità, nelle varie fabbriche – prevedono :

- aumento del 100% delle retribuzioni (suddiviso nel 50% in natura (alimentari) ed 50% in denaro),

- corresponsione annuale di 192 ore come gratifica natalizia;

- elevare l’indennità giornaliera a 16 lire, per malattia ed infortunio, da corrispondere anche nei primi giorni di carenza;

- aumento delle razioni alimentari (grassi, olio, zucchero, ecc.) con distribuzione in azienda, creando spacci aziendali (ove non esistono) che devono fornire anche viveri ed indumenti;

- aumento della razione giornaliera di pane a 500 grammi;

- assicurare ai lavoratori combustibile e carbone;

- servizio mensa aziendale con due piatti (primo e secondo), per tutti i turni di lavoro;

- eguale trattamento annonario ed economico agli operai ed impiegati;

- parità di trattamento, per eguale mansione, tra uomini e donne;

- scarcerazione degli ex membri delle Commissioni Interne;

- cessazione della persecuzione politica a danno dei lavoratori;

- abolizione dei licenziamenti e le sospensioni dal lavoro.

A sostegno di tali richieste e della fine della guerra, le quali venivano presentate alle direzioni aziendali, dai comitati d’agitazione (o dalle C.I.), nelle fabbriche si svilupparono gli scioperi.

Il 13 dicembre, con inizio alle ore 10, scendono in sciopero decine di migliaia di lavoratori di Sesto San Giovanni, si bloccano FALCK, Breda, Ercole Marelli, Pirelli Sapsa, Magneti Marelli, ed altre aziende minori.

/image%2F1186175%2F20240302%2Fob_c78f6c_ercole-marelli.jpg)

Lo sciopero è praticamente totale. I confronti con le direzioni non sbloccano la situazione. Il generale tedesco Zimmerman – che su ordine di Hitler e del generale Wolf era stato inviato, con poteri straordinari al comando tedesco di Milano – fa radunare sul piazzale dello stabilimento della Falck Unione, i lavoratori in sciopero della Falck. Dalla torretta di un carro armato, lo stesso svolge un intervento nel quale, dopo aver dichiarato che avrebbe esaminato e ricercato soluzione alle loro richieste, intimò: “chi non riprende il lavoro, esca dagli stabilimenti; chi esce dalla fabbrica è dichiarato nemico della Germania”. I lavoratori, a questa intimidazione, risposero proseguendo lo sciopero e lasciando tutti gli stabilimenti. Durante la notte centinaia furono arrestati; portati in carcere e poi nei campi di concentramento nazisti. La lotta proseguì (è da allora che Sesto San Giovanni, viene soprannominata “Stalingrado d’Italia”, con riferimento all’accerchiamento tedesco che era in corso a Stalingrado) e si estese in molte fabbriche del milanese. Il 5 gennaio 1944, il generale Zimmerman, compie un’analoga azione contro i lavoratori alla Franco Tosi di Legnano che sono in sciopero.

/image%2F1186175%2F20240302%2Fob_e7d10c_franco-tosi.jpg)

/image%2F1186175%2F20240302%2Fob_5f018a_franco-tosi-2.jpg)

I soldati tedeschi, assieme a quelli della RSI, entrano in fabbrica, mettono al muro, nel cortile dell’azienda, 80 lavoratori, poi ne scelgono 60 compresi i componenti la C. I., li portano in carcere a Milano e 11 vengono deportati in campo di concentramento; nove non faranno più ritorno. Stessa operazione le SS attuarono alla Comerio di Busto Arsizio , con la deportazione di 5 lavoratori che non fecero più ritorno. Malgrado la violenta repressione, gli arresti e le deportazioni che vengono posti in atto dai nazifascisti diretti da Zimmerman, gli scioperi tra novembre 1943 e gennaio 1944 si estendono a nuove fabbriche, grandi e medie, della città e provincia. Questa fase, oltre agli scioperi in fabbrica, vede il formarsi dei nuclei partigiani (a partire dalle SAP e dai GAP), con l’attiva partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici alle brigate partigiane, che si vanno aggregando e costituendo sia sulle montagne che nelle campagne a partire dall’Oltrepò Pavese. Ma questa fase e la successiva, di lotte e scioperi, è caratterizzata - è doveroso porlo in evidenza - da significativi risultati sul piano economico, normativo, ed alimentare. Questo si realizza sia attraverso i confronti che avvengono in fabbrica, con anche la partecipazione – spesso – di rappresentanti del comando tedesco, che quelli presso la Prefettura di Milano, la quale svolge un ruolo di intermediazione. Infatti oltre ad aumenti salariali, forniture di alimenti, gomme e copertoni per le biciclette, carbone, si prevede l’erogazione annuale delle 192 ore (la gratifica natalizia) e l’istituzione nelle aziende del servizio mensa con la fornitura di due piatti (primo e secondo). Il diritto al servizio mensa sarà sanzionato con Decreto prefettizio pubblicato sul Bollettino ufficiale.

Questi parziali risultati rafforzano la nuova aggregazione, coesione sociale tra i lavoratori e la lotta antifascista, riescono a sconfiggere il “neopopulismo”, il falso “operaismo”, che tenta di attuare la Repubblica sociale, nonchè resistere alla repressione nazista.

LO SCIOPERO DEL MARZO 1944

Con alle spalle queste esperienze, l’avviata ricostruzione della rete di nuclei partigiani (dopo gli arresti del 3° GAP, le fucilazioni del 20 dicembre all’Arena, ed il 31 dicembre al Poligono di tiro della Cagnola e molti altri, nonché lo scioglimento dei gruppi partigiani lungo l’Adda ed il Ticino) il primo marzo 1944 si attua lo sciopero generale del Nord Italia. A Milano lo sciopero generale ha una partecipazione superiore al previsto, coinvolge centinaia e centinaia di aziende ed oltre 350.000 lavoratori (oltre un milione 350 mila lavoratori scioperano in tutta Italia), bloccherà la produzione, a partire da quella militare per giorni. Il giorno successivo – il 2 marzo – scendono in sciopero, per la prima volta, i tranvieri bloccando i mezzi di trasporto sia nei depositi che ai capolinea. I repubblichini di Salò, tentano di far circolare i mezzi, ma non riescono a sbloccare la situazione, sia per gli errori che commettono portando i tram fuori dai binari;

/image%2F1186175%2F20240302%2Fob_3cb949_tram-sciopero.jpg)

ma soprattutto per la compattezza dello sciopero e la determinazione dei tranvieri, che protraggono lo sciopero per 5 giorni. Contemporaneamente il Paese viene privato anche di informazioni poiché scendono in sciopero i lavoratori (tipografi e giornalisti) del Corriere della Sera, il più diffuso quotidiano del Paese. In quei giorni, in numerose banche, restano chiusi gli sportelli, poiché i lavoratori del settore creditizio partecipano in forme diverse allo sciopero. Uno sciopero generale che per estensione, partecipazione, combattività e compattezza, assume esplicitamente il carattere di “rivolta”, mobilitazione, contro la fame, la guerra e l’occupante nazifascista. Con sempre più nettezza emerge anche la combattività delle operaie, delle lavoratrici. Le lavoratrici erano state le prime a protestare - già nel 1942 – manifestando per le vie di Sesto San Giovanni rivendicando più viveri. Gli interventi repressivi (arresti, deportazioni) sia da parte delle truppe tedesche che della milizia fascista non riescono a porre fine allo sciopero generale, il primo dopo vent’anni di dittatura fascista. Come fallisce anche il tentativo di far intervenire le imprese (per la resistenza delle stesse) per mediare con i lavoratori e far riprendere il lavoro. Lo sciopero generale incise anche sugli orientamenti delle popolazioni lombarde poiché durante la guerra si ebbe un forte aumento degli occupati nelle fabbriche milanesi. Basti pensare che ben oltre 150 mila lavoratori erano pendolari. Cioè si recavano giornalmente in città, provenienti dalle valli, in specie dal lecchese, bergamasco e bresciano. Tutto ciò favorì la presa di coscienza e la diffusione degli orientamenti antifascisti e dell’esperienza delle lotte in fabbrica, nelle comunità rurali. È in questo quadro che il Comitato d’agitazione interregionale – Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia – decise di diffondere clandestinamente - il sabato e la domenica - un volantino che invitava i lavoratori a riprendere il lavoro l’8 marzo. Lo sciopero generale è prettamente politico, non era caratterizzato da una piattaforma rivendicativa economico-sociale Lo stesso segna una svolta nella lotta contro l’occupante tedesco, il fascismo e la guerra, come indicato nel comunicato sullo sciopero e per la ripresa del lavoro del Comitato d’agitazione della Lombardia. Esso afferma: “La cessazione dello sciopero deve segnare l’inizio di una guerriglia partigiana con l’intervento di tutte le masse lavoratrici dentro e fuori la fabbrica […]. Oggi per l’esistenza del popolo italiano, vi è una sola soluzione: rispondere con la violenza alla violenza. Alle deboli e disordinate forze del nemico, dobbiamo contrapporre le solide e numerose forze armate dei lavoratori”. Questa svolta, partiva certamente anche dal presupposto che vi fosse un’accelerazione dell’avanzata delle truppe Alleate e, quindi, della liberazione del Paese entro il 1944. Ciò che, purtroppo, si verificò solo l’anno successivo. Gli sviluppi della lotta di liberazione videro una forte e ampia partecipazione dei lavoratori sia nei GAP, nelle SAP che nelle Brigate partigiane, le quali andavano costituendosi anche nelle fabbriche, e nei quartieri della città. La repressione durante gli scioperi del marzo 1944 a Milano, portò fra l’altro, arresti, deportazioni che riguardavano sia, in particolare, gli antifascisti, (già condannati dal Tribunale speciale al confino ed al carcere), presenti nelle fabbriche, ritenuti organizzatori degli scioperi, nonché operai, tecnici, impiegati, molti dei quali erano ragazzi e ragazze giovanissimi. Di essi, centinaia , non hanno più fatto ritorno dai lager di sterminio. Gli scioperi nel Nord Italia ed in particolare lo sciopero generale del marzo 1944 – unico in Europa – ebbero una forte ricaduta politica non solo in Italia, ma anche a livello mondiale per la diffusione, da parte delle radio, dei media, della notizia a livello internazionale. Essi dimostrano la ripresa di un ruolo autonomo della classe operaia, sia come coesione sul piano sociale , che nell’azione per la conquista della indipendenza, libertà e democrazia. Essi contribuirono altresì a portare a conclusione il confronto, già in corso da mesi, fra le correnti sindacali per la definizione del “patto di Roma” sulla ricostituzione del sindacato, del sindacato unitario che venne sottoscritta a Roma il 3 giugno 1944 da Giuseppe Di Vittorio, Achille Grandi, ed Emilio Craveri.

/image%2F1186175%2F20240302%2Fob_bc74a6_3giugno-1944-nasce-a-roma-la-cgil-guid.jpg)

Ma mentre nel Paese prosegue la lotta partigiana, con l’attivo apporto della classe operaia ed il sabotaggio della produzione militare, nei luoghi di lavoro non si arrestarono gli scioperi per rivendicare miglioramenti economici, la fornitura di alimenti e carbone per il riscaldamento. I tedeschi e fascisti rispondono a questi scioperi con un’ondata repressiva senza precedenti: rastrellamenti e stragi sulle montagne, nelle valli ed in città, nonché con arresti e deportazioni nelle fabbriche che scioperano. Così, ad esempio, alla Pirelli Bicocca, mentre è in corso uno sciopero aziendale, alle 11 del 23 novembre del 1944, entra nello stabilimento un reparto delle SS tedesche ed arrestano indiscriminatamente 181 operai e due tecnici, che vengono portati in carcere per la successiva deportazione in campo di concentramento. Le SS respingono la richiesta dell’azienda di rilasciare 105 degli arrestati poiché specialisti indispensabili alla produzione. Il comando tedesco respinge la richiesta e convoca Alberto Pirelli “accusandolo, insieme alla direzione della società, di connivenza con gli operai … e di tolleranza verso gli elementi socialisti e comunisti …”. Quindi le SS rilasciano 16 operai e deportano in Germania tutti gli altri. La repressione nazifascista nei confronti degli scioperanti, in Provincia di Milano, durante il periodo resistenziale colpisce migliaia di lavoratori, 800 dei quali vengono deportati –Essi partono, rinchiusi nei vagoni bestiame, dal “binario 21” della stazione F.S. di Milano – con destinazione nei campi di concentramento. Nelle sole fabbriche del Nord Milano (Pirelli, Magneti Marelli, Breda, Falck, Stazione Locomotive di Greco, Ercole Marelli, ecc.), come ricordato sul “Monumento al Deportato” del Parco Nord, sono 635, oltre 200 dei quali non fecero ritorno. Poiché i lavoratori deportati in Germania, da tutta Italia, sono oltre 12.000, queste cifre indicano la dimensione ed il carattere della repressione nazifascista nel milanese. I lavoratori delle aziende più colpite furono nell’ordine: Breda, Falck, Caproni, Alfa Romeo, Pirelli, Innocenti. Infine i lavoratori, oltre a partecipare alla insurrezione armata nella fase conclusiva della liberazione, occuparono e presidiarono le fabbriche per impedire che i soldati tedeschi, in ritirata, distruggessero il patrimonio industriale del nostro Paese.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Da quanto sinteticamente illustrato sul ruolo e le modalità di lotta dei lavoratori milanesi nell’azione per la riconquista della libertà, la democrazia e l’indipendenza del paese con la Liberazione, si possono trarre le seguenti conclusioni.

1. La mobilitazione dei lavoratori, la partecipazione agli scioperi è stata possibile perché in modo puntuale la rete clandestina antifascista – già a partire dagli scioperi del marzo 1943 -, elaborò le piattaforme rivendicative da presentare alle direzioni partendo dai problemi concreti (retribuzioni, alimenti, condizioni di lavoro, diritti dei lavoratori - parità fra operai e impiegati, e tra donne e uomini -) oltre alla fine della guerra. Esperienza e prassi tutt’ora valida per aggregare i diversi mondi del lavoro.

2. Con quelle lotte e scioperi, mentre l’obiettivo fondamentale è la Liberazione e la fine della guerra, si conquistano risultati che aiuteranno e segneranno le conquiste sindacali della fase successiva alla Liberazione: la gratifica natalizia, il diritto al servizio mensa (con primo e secondo), la riconquista del diritto dei lavoratori ad eleggere le Commissioni Interne; elementi di parità fra uomo e donna e ed operai e impiegati.

3. Il ruolo dei lavoratori nella lotta di liberazione ed i valori di cui si fanno portatori nelle loro lotte, trovano implementazione nella Costituzione, che saranno poi tradotte in norme (salute, istruzione, previdenza, diritti dei lavoratori in fabbrica, parità-uomo donna) con decenni di mobilitazione e lotte per la conquista delle leggi attuative. Problema più che mai attuale per assicurare la parità di diritti, alle giovani generazioni, a fronte delle trasformazioni intervenute.

4. La ripresa e sviluppo dell’iniziativa dei lavoratori nelle fabbriche, la ricostituzione della coesione e solidarietà della classe operaia, ma anche dei vari strati dei lavoratori, favorisce la ricostituzione del sindacato unitario – la CGIL – come soggetto contrattuale e sociale autonomo (indipendente come diceva Di Vittorio) che dà un contributo importantissimo alla conquista della Repubblica ed alla elaborazione della Costituzione.

/image%2F1186175%2F20240302%2Fob_2e5e41_cgil.jpeg)

la "Stalingrado d'Italia"

Comune di SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Medaglia d'oro al valor militare Data del conferimento: 18-6-1971

motivo del conferimento:

Centro industriale fra i primi d’Italia, durante venti mesi d’occupazione nazifascista fu cittadella operaia della resistenza, che la lotta di liberazione condusse con la guerriglia, di sabotaggio esterno e nel chiuso delle fabbriche, l’intensa attività d’aggressive formazioni partigiane di città e di campagna, le coraggiose aperte manifestazioni di massa, la resistenza passiva e gli scioperi imponenti, esiziali per la produzione bellica dello straniero oppressore. Irriducibili a lusinghe, minacce e repressioni, maestranze e popolazione, di contro alle ingenti perdite umane e materiali del nemico pagarono con perdite in combattimento, dure rappresaglie, deportazioni e lutti atroci il prezzo della loro battaglia offensiva, di cui furono epilogo alla liberazione, gli ultimi scontri sanguinosi, la difesa delle fabbriche dalla distruzione, per la salvezza di un quinto del patrimonio industriale della Nazione. Decine di fucilati, centinaia di caduti in armi e in deportazioni, migliaia di partigiani e patrioti di ogni estrazione e di diversi ideali testimoniano il valore e il sacrificio del popolo sestese, ispirati da unico anelito d’indipendenza dallo straniero invasore e da comune amore di Patria e di libertà. - Sesto San Giovanni (Milano), settembre 1943 - aprile 1945

Per tutto il XIX secolo Sesto San Giovanni fu un borgo rurale che contava meno di 5000 abitanti. Dal 1840 il borgo fu attraversato dalla seconda linea ferroviaria italiana, la Milano-Monza, destinata ad allungarsi sino al confine svizzero, e a collegarsi, dal 1882, con il centro Europa attraverso la galleria del San Gottardo. Dai primi anni del Novecento Sesto San Giovanni divenne, quindi, l'epicentro dell'asse Greco-Niguarda-Monza percorso dalla linea ferrovia internazionale, da una tramvia elettrica interurbana, e dal grande stradone napoleonico che univa piazzale Loreto (Milano) alla Villa Reale di Monza.

Fra il 1903 e il 1913 Sesto San Giovanni divenne una "piccola Manchester", una "città delle fabbriche". Accanto ai pochi opifici preesistenti, si trasferivano nei nuovi stabilimenti costruiti in pochi mesi, aziende grandi e medie dei settori siderurgico e meccanico, chimico e alimentare: la Società italiana Ernesto Breda, la Davide Campari (1903), la Turrinelli (1904), la Ercole Marelli, la Trafilerie Spadaccini, la Fonderia Balconi, la Fonderia Attilio Franco, le Pompe Gabbioneta, il nastrificio Kruse (1905), le Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck (1906), il Laminatoio Nazionale (1907), la Pirelli (1909), l'Alimentari Maggi, le Trafilerie Barelli e le Distillerie Italiane (1910). Alcune aziende - Breda, Pirelli, Falck ed Ercole Marelli - si ampliarono rapidamente, raggiungendo rinomanza europea.

I grandi viali industriali creati ad hoc erano costeggiati e attraversati da rotaie che consentivano il transito su treni di materie prime e prodotti finiti (anche incandescenti). All'inizio e alla fine dei turni di lavoro le vie erano percorse da migliaia di biciclette, le fermate dei tram e dei bus nei pressi delle fabbriche e la stazione ferroviaria erano gremite di pendolari. La vita della cittadina era scandita dal suono delle sirene delle varie fabbriche, ognuna riconoscibile dalla tonalità.

Nel 1942, le grandi aziende ebbero un notevole incremento di occupati - Breda e Falck raddoppiarono gli addetti. In gran parte erano donne e ragazzi, a bassa qualificazione professionale, costretti dalla necessità a lasciare i settori di origine entrati in crisi (ad esempio: commercio, edilizia e agricoltura). Con i bombardamenti alleati su Milano, le sconfitte militari, le difficoltà negli approvvigionamenti alimentari e la "borsa nera", la fabbrica divenne il centro della sopravvivenza quotidiana, con le mense e gli spacci aziendali. In quel periodo i lavoratori delle fabbriche dell'area industriale di Sesto San Giovanni erano oltre 50.000, mentre la popolazione residente era di 40.914 unità.

Sesto San Giovanni è stata una delle aree industriali più importanti d'Italia e d'Europa per la concentrazione di industrie e di lavoratori che hanno animato una Resistenza collettiva e di massa, che ha coinvolto la città e l'area milanese e lombarda, nella quale gli scioperi contro il fascismo e l'occupazione nazista e la deportazione di massa di lavoratori che hanno scioperato contro i nazifascisti hanno assunto un valore emblematico che ha travalicato i confini del nostro Paese.

Dopo i massicci bombardamenti dell'ottobre novembre del 1942, si crea il primo «embrione di opposizione» che all'inizio del 1943, comincia a prendere contatti con l'antifascismo milanese. Per gli scioperi, nei giorni 22 e 23 marzo 1943, si fermano le officine meccaniche e la direzione chiede l'intervento dell'autorità militare. Giunge invece la polizia fascista che opera numerosi arresti.

Dopo gli scioperi del 1943 si organizzano fra gli operai delle collette, allora severamente proibite, per aiutare le famiglie degli arrestati. Il fattivo interessamento di Alberto e Piero Pirelli facilita la liberazione di alcuni di loro dopo uno o due mesi di carcere. Gli altri saranno liberati dopo il 25 luglio, senza alcun processo. Durante i 45 giorni del governo Badoglio, gli interventi attuati dall'autorità militare per sedare scioperi di natura economica sono formalmente condannati a più riprese dalla direzione della società.

L'area industriale di Sesto San Giovanni, per i grandi scioperi operai, verrà definita "Stalingrado d'Italia".

Particolarmente significativi furono lo sciopero generale del 21 settembre 1944 che coinvolse Breda, Pirelli ed Ercole Marelli e lo sciopero del 23 novembre alla Pirelli Bicocca, dove i nazisti, capeggiati dal capitano delle SS Theo Saewecke, effettuavano 183 arresti; l'intervento della Direzione, peraltro minacciata di deportazione in blocco, valse a far rilasciare 27 operai. 156 lavoratori furono comunque avviati alla deportazione nei lager nazisti.

A proposito di Sesto San Giovanni in un rapporto confidenziale G. Zanuso, Comandante militare di zona delle Brigate nere di Monza, redatto il 21 febbraio 1945 e indirizzato al Comando provinciale del corpo ausiliario delle Brigate nere scriveva: “è una vera maledizione questo centro industriale totalmente sovversivo! Lì sta veramente il cancro della Lombardia (unitamente a Milano) e questa città rossa dovrebbe essere completamente distrutta all'infuori delle industrie con il sistema germanico. La popolazione maschile deportata in Germania”.

La deportazione politica ha assunto nell'area industriale di Sesto San Giovanni dimensioni di massa per la grande e compatta partecipazione dei lavoratori agli scioperi politici del 1944 e per l'impegno degli operai nelle organizzazioni clandestine della Resistenza e nelle brigate partigiane di città e di montagna che nella fabbrica avevano le proprie basi. Il numero dei lavoratori deportati e dei caduti fu altissimo: 553 i deportati immatricolati.

A eccezione dell'arresto degli scioperanti della Pirelli Bicocca il 23 novembre 1944, dei rastrellati e delle vittime delle rappresaglie, gli arresti degli altri deportati vennero operati dalla Polizia repubblichina, dai carabinieri, dalla GNR con l'appoggio della Legione autonoma "Muti", dalle diverse polizie repubblichine: SS italiane, aviazione, Brigate nere o, secondo alcune testimonianze di deportati e loro familiari, da indistinti "fascisti italiani". I tedeschi non comparvero sulla scena degli arresti, si riservarono il compito di comandare, picchiare e torturare, assumendo il ruolo di arbitri della vita dei catturati.

Su 495 deportati dei quali sono noti i luoghi e le circostanze dell'arresto, 196 furono prelevati in fabbrica, 177 vennero arrestati a casa di notte, 18 a casa in altre ore, 101 furono catturati in luoghi diversi, in montagna, nei locali pubblici, sui mezzi di trasporto e in rastrellamenti.

Numerosi arrestati a causa dell'attività politica e per la partecipazione ad azioni partigiane vennero trattenuti per uno o più giorni nelle celle dei diversi Gruppi rionali fascisti di Milano, in quelle della Questura in piazza San Fedele a Milano, o nelle Carceri mandamentali della provincia o in luoghi di detenzione e di tortura come l'ex Macello di Monza.

I deportati morti furono 220, tutti uomini. 215 morirono nei lager o negli ospedali alleati, 5 furono fucilati nel poligono di Cibeno, nei pressi del campo di Fossoli, il 12 luglio 1944. Altri 10 morirono dopo il loro rientro in Italia tra il 1945 e il 1950 a causa della deportazione.

da

STREIKERTRANSPORT

La deportazione politica nell'area industriale di Sesto San Giovanni 1943-1945

di Giuseppe Valota

Edizioni GUERlNI E ASSOCIATI Milano 2007

Lo sciopero del 23 novembre 1944 alla Pirelli Bicocca

La repressione dello sciopero politico e la razzia di mano d'opera a bassissimo costo per l'industria tedesca sono alla base delle deportazioni del 23 novembre 1944 degli operai della Pirelli Bicocca. In solidarietà con Caproni, Falck e Magneti Marelli colpite da una serrata, conseguenza di uno sciopero generale dichiarato, ma parzialmente fallito, la Pirelli Bicocca - unica azienda dell'area industriale che, seguendo le indicazioni del Comitato sindacale di Milano e provincia, scese in sciopero compatta alle 10 del “23.11. Da Sesto San Giovanni - benché non sia stato dato il segnale delle 10, le maestranze della Pirelli fermarono uniti e compatti negli stabilimenti della Bicocca, Milano e Varedo, con la partecipazione dei tecnici e impiegati". Tra questi operai in sciopero anche il lissonese Umberto Viganò.

Le SS arrivarono in tarda mattinata e iniziarono una caccia all'uomo, fra lo scompiglio generale che impedì ogni reazione. "Reparto per reparto è stato presidiato dai tedeschi, le maestranze non si spaventano; le maestranze sono trattenute nei reparti. Avviene l'interrogatorio non so su che cosa. Nessuno può uscire. Alle 15 danno da mangiare. I familiari in gran numero si presentano davanti allo stabilimento chiedendo la loro sorte; si risponde che saranno mandati in Germania a lavorare". Le SS catturarono 183 lavoratori - fra loro vi erano due ingegneri e un impiegato - addossandoli ai muri e malmenandoli. Vennero tutti caricati su camion e portati a San Vittore. La mattina successiva la Direzione aziendale entrò in contatto con l'ingegner Knierin, incaricato tedesco per l'elettroindustria cercando di ottenere il rilascio di 105 lavoratori specializzati o in particolari condizioni di salute e di famiglia. Dopo l'intervento diretto di Alberto Pirelli presso il generale Leyers, rappresentante del RUK (Direzione generale degli armamenti e produzione bellica) che non prese alcuna posizione, il tenente Bauer, sottoposto del capitano Teo Saevecke, dirigente della SD di Milano, accusò Pirelli di connivenza con gli operai comunisti e socialisti, asserendo che il rastrellamento aveva avuto luogo per un “provvedimento di polizia". Ciononostante Alberto Pirelli avanzò formalmente la richiesta che tutti i dipendenti arrestati fossero rilasciati.

A cinque giorni dall'arresto 156 lavoratori vennero deportati in Germania, 3 riuscirono a fuggire dai vagoni piombati in territorio italiano, 153 furono immatricolati in diversi campi di lavoro, 12 morirono, uno morì dopo il rimpatrio in conseguenza della deportazione.

A cinque giorni dall'arresto 156 lavoratori vennero deportati in Germania, 3 riuscirono a fuggire dai vagoni piombati in territorio italiano, 153 furono immatricolati in diversi campi di lavoro, 12 morirono, uno morì dopo il rimpatrio in conseguenza della deportazione.

Quella dei lavoratori della Pirelli Bicocca, al di là dei lager di destinazione in Germania, è stata la deportazione di massa più rilevante operata dai nazifascisti in una singola azienda, seconda solo a quella di 1500 lavoratori, effettuata in 4 fabbriche genovesi: San Giorgio, Siac, Piaggio e Cantieri navali, il 16 giugno 1944. Lo sciopero di protesta e di solidarietà del 23 novembre 1944 e la deportazione dei lavoratori della Pirelli concludono il ciclo di scioperi nell’area milanese, iniziati nel marzo 1943 e culminati con lo sciopero generale del marzo e con quello del 21 settembre 1944. Saranno gli scioperi preinsurrezionali del marzo e dell'aprile e lo sciopero insurrezionale del 25 aprile 1945 a chiudere il nuovo ciclo di lotte che culminerà con l'occupazione e la difesa delle fabbriche da parte degli operai sappisti in armi e con la Liberazione del Paese.

da

STREIKERTRANSPORT

La deportazione politica nell'area industriale di Sesto San Giovanni 1943-1945

di Giuseppe Valota

Edizioni GUERlNI E ASSOCIATI Milano 2007

Gli scioperi del marzo 1944

Lo sciopero generale attuato nel Nord Italia dall'1 all'8 marzo 1944 costituì l'atto conclusivo di una serie di agitazioni cominciate, in forme e modalità diverse, già nel settembre 1943, all'indomani della costituzione della Repubblica Sociale Italiana e dell'occupazione tedesca, e sviluppatesi soprattutto nei mesi di novembre e dicembre. Lo sciopero del marzo 1944 presentò tuttavia una sostanziale novità. Esso fu infatti caratterizzato da una precisa matrice di natura politica, mentre le precedenti agitazioni, seppur non prive di risvolti politici, erano state attuate sostanzialmente in un'ottica di tipo economico-rivendicativo e avevano avuto come scopo primario il miglioramento sia delle condizioni salariali, attraverso la richiesta di aumenti, sia della situazione alimentare.

Con lo sciopero generale del marzo 1944 invece «le lotte operaie assunsero un carattere differente» perché si configurarono come una precisa forma di lotta politica antifascista e antitedesca. Deciso su iniziativa dei comunisti e approvato, dopo qualche esitazione dei socialisti, anche dagli altri partiti che facevano parte del Comitato Nazionale di Liberazione, lo sciopero iniziò il 1° marzo nelle fabbriche del "triangolo industriale", si diffuse rapidamente e per più di una settimana, fino a quando non venne represso dai tedeschi e dalla polizia di Salò attraverso una massiccia azione di rappresaglia e di deportazione dei lavoratori, bloccò gran parte delle attività produttive del Nord Italia.

/image%2F1186175%2F20240229%2Fob_2dcf47_1944-marzo-manifesto-sciopero.JPG)

Secondo fonti repubblichine allo sciopero parteciparono complessivamente 208.549 operai. A Milano gli scioperanti erano stati 119.000 nell'arco di cinque giorni e a Torino 32.600 per tre giorni. Addirittura maggiore risultava per i tedeschi il numero di coloro che si erano astenuti dal lavoro. Poiché Hitler aveva ordinato di deportare in Germania il 20% degli scioperanti, l'ambasciatore tedesco presso la Repubblica Sociale, Rudolph Rahn, calcolò che tale percentuale corrispondeva a 70.000 persone. Ciò significava valutare gli astenuti dal lavoro in 350.000, cifra veramente imponente. Proprio il consistente numero di coloro che avrebbero dovuto essere deportati, che avrebbe potuto rivelarsi controproducente sul piano politico e avere conseguenze di rilievo sullo sviluppo della Resistenza, indusse poi i tedeschi a ridurre le deportazioni. Anche se «la cifra esatta» dei deportati «non si è potuta avere», non è tuttavia «improbabile che ammontasse a 1200». Occorre inoltre sottolineare che i lavoratori tennero, nella maggior parte dei casi, un atteggiamento fermo di fronte ai tentativi dei dirigenti politici e sindacali repubblichini di indurli a riprendere il lavoro, cedendo alla fine solo per la repressione tedesca.

Preso in considerazione nell'ottica della «dimostrazione politica», lo sciopero generale ebbe «una grandissima importanza».

/image%2F1186175%2F20240216%2Fob_255687_1944-unita-scioperi-marzo.jpg)

Fu la più grande protesta di massa con la quale dovette confrontarsi la potenza occupante: attuata dimostrativamente senza aiuti dall'esterno, senza armi ma con grande energia e sacrifici. E non fu soltanto (assieme a quello dell'anno precedente) il più importante sciopero in Italia dopo vent'anni di dominio fascista, fu anche il più grande sciopero generale compiuto nell'Europa occupata dai nazionalsocialisti.

A ciò si deve aggiungere che «nella sottovalutazione del peso politico dello sciopero generale» non si è tenuto conto «a sufficienza del fatto che esso si svolgeva in un paese sottoposto alle leggi di guerra e dell'occupazione: più di 200.000 operai contemporaneamente in sciopero, dopo un inverno in cui le fabbriche erano state in continua agitazione, tranne che nel mese di febbraio, era un fatto di eccezionale rilievo e significato».Lo sciopero ebbe risvolti importanti anche nel favorire lo sviluppo della Resistenza perché, «dopo questa prima prova di forza condotta con armi diseguali», fece capire che «ormai il tempo degli scioperi era passato». La «scena dello scontro» quindi «si trasferì sui monti» e apparve chiaro che «soltanto la lotta armata delle bande partigiane contro gli occupanti avrebbe potuto avere successo». Non va inoltre dimenticato che le agitazioni diedero il colpo mortale alle speranze dei fascisti di Salò di "agganciare", attraverso la "socializzazione", i lavoratori.

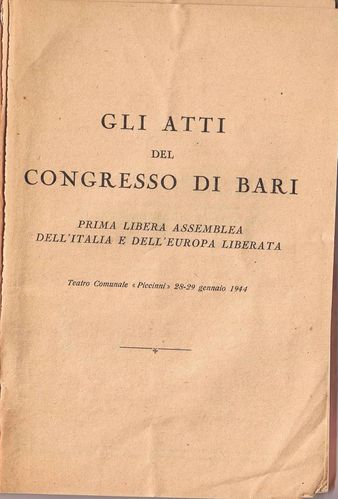

Il primo Congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale: Bari gennaio 1944

Il I congresso dei Comitati di Liberazione nazionale si svolse a Bari il 28 e 29 gennaio 1944 nel teatro Piccinni.

L'organizzazione del congresso era stata un'impresa difficile; Bari venne scelta come seconda sede perché l'ACC (Allied Control Commission), su pressione del governo Badoglio, aveva negato Napoli. Badoglio inviò a Bari il generale Pietro Gazzera come commissario straordinario per l'ordine pubblico. Soltanto in extremis fu possibile mitigare le misure restrittive del governo e far sì che 120 delegati in rappresentanza di 21 province, 50 giornalisti, 15 addetti alla segreteria e 800 cittadini partecipassero alla seduta inaugurale del congresso, che ebbe un enorme rilievo politico.

Radio Londra lo definì «il più importante avvenimento nella politica internazionale italiana dopo la caduta di Mussolini». L’inviato della Reuters, lo considerò «di grande rilievo perché il suo scopo principale sarebbe stato la questione istituzionale». Non minore risalto attribuirono all'evento il New York Times, che ne pubblicò la mozione finale, e il Times di Londra che ne sottolineò la richiesta secondo cui «Presupposto innegabile della ricostruzione morale e materiale italiana è l'abdicazione immediata del Re, responsabile delle sciagure del Paese». Mentre il presidente americano Franklin Delano Roosevelt, riconoscendone le conclusioni, disse che «gli Stati Uniti sono ora (...) fermamente determinati a lasciare ogni decisione al popolo italiano».

Dal capoluogo pugliese si alzò la prima voce libera in un paese per due terzi occupato dalle truppe naziste. I lavori furono introdotti dal giudice Michele Cifarelli segretario del CLN di Bari, che dette lettura dei messaggi di Roosewelt, Stalin, Chiang Kai-shek, e da un importante discorso di Benedetto Croce, che schierato su posizioni liberali e moderate, propose la liquidazione del re, corresponsabile della guerra e dell'avvento di Mussolini.

La registrazione del discorso di Croce, messo in onda immediatamente da Radio Londra.

Venne, inoltre, autorizzata dai responsabili del PWB (Ufficio della guerra psicologica) la trasmissione di un commento dell’assise barese di Alba De Cespedes che con lo pseudonimo di Clorinda era la voce di "Italia Combatte" (la trasmissione più prestigiosa di Radio Bari, poi di Radio Napoli e Radio Roma, alla liberazione della capitale), la rubrica che aveva la funzione di sostenere la resistenza al Nord.

«Questo Congresso - sostenne Clorinda - è stato in parole semplici, la prima riunione ufficiale dei partiti d'opposizione. Andai lì ad assistere, seduta in un palco. Perché la riunione si svolse al teatro Piccinni ... Io ero mossa come quando si vede una persona che è stata lungamente malata, sul punto di morire addirittura, uscire finalmente a muovere i primi passi al sole. E avevo anche dentro di me la sensazione di fare cosa proibita, non potevo ancora abituarmi all'idea che in Italia, ormai, ognuno poteva fare e dire quel che voleva. Quando vidi Benedetto Croce - del quale avevo appreso attraverso i libri ad avere tanto rispetto ed amore - entrare sul palcoscenico come un ometto, con un paltoncino marrone e posare il cappello sul tavolino, semplicemente, senza nessuno attorno a lui che s'affannasse ad aiutarlo, e quando lo vidi leggere il suo discorso confidenzialmente, alzando un poco gli occhi sul pubblico… lo udii dire così semplicemente, la libertà, come avrebbe detto una parola qualunque, una di quelle parole che gli spiriti liberi sono abituati a pronunciare con dimestichezza, allora mi gettai ad applaudire furiosamente ...».

In realtà i partiti antifascisti non intendevano soltanto discutere, ma fare qualche cosa di più. Le idee più chiare le aveva, forse, il Partito d'Azione, ma erano idee irrealizzabili pur costituendo in quel momento ciò che si poteva desiderare di meglio in astratto e cioè: “l'abdicazione immediata del re e sua messa in stato d'accusa per le violazioni da lui commesse dello Statuto; la proclamazione del congresso in assemblea rappresentativa che segga in permanenza, integrata a suo tempo dei rappresentanti delle province non ancora liberate, fino alla Costituente; la elezione d'una Giunta esecutiva che fino alla liberazione di Roma rappresenti il popolo italiano nei rapporti con le Nazioni Unite”.

Intorno alla mozione approvata dai delegati del PdA si scatenò la battaglia congressuale, sollecitata anche dall'arrivo d'un messaggio del CLN centrale, portato attraverso le linee dal socialista Lizzadri e dal liberale Marconcini, in cui si ribadiva una posizione di netta intransigenza verso il governo Badoglio. L'abilità di Croce consistette appunto nell'indirizzare tutto lo stato di profondo disagio e d'insofferenza degli antifascisti del Sud verso quest'unico obiettivo e anche di ridurre il problema della lotta contro il fascismo all'eliminazione del suo «superstite». E su questa linea si mosse poi il congresso dalla relazione politica di Arangio Ruiz alla mozione finale votata all'unanimità dopo un aspro dibattito. In essa sono accolte le istanze formulate dal PdA, ma soltanto formalmente, svuotate d'ogni significato giacobino. «Presupposto della ricostruzione morale e materiale italiana è l'abdicazione immediata del re responsabile delle sciagure del paese»; perciò il Congresso, in rappresentanza del popolo italiano, «proclama l'urgenza dell'abdicazione, dichiara la necessità di pervenire alla composizione di un governo con i pieni poteri del momento d'eccezione e con la partecipazione di tutti i partiti rappresentati al Congresso» e delibera infine «la costituzione di una Giunta esecutiva permanente che predisponga le condizioni necessarie al raggiungimento degli scopi suddetti». Si è ben lontani dalle intenzioni del PdA di trasformare il congresso in «Convenzione»; ma si è anche lontani dal dare un'indicazione concreta di lavoro alla Giunta sulla quale si scarica tutto il peso e la responsabilità.

Un passo avanti nella situazione generale fu costituito dalla restituzione all'amministrazione italiana dell'«Italia continentale a sud dei confini settentrionali delle province di Salerno, Potenza e Bari» e della Sicilia, avvenuta da parte dell' AMGOT l'11 febbraio. E parve a un certo momento che la stessa Commissione alleata di controllo - attraverso la sua sezione politica - volesse finalmente risolvere la questione istituzionale, appoggiando il piano della Giunta di Bari (abdicazione di Vittorio Emanuele III, delega da parte del nuovo re Umberto II dei suoi poteri a una luogotenenza collegiale). L'accettazione di questo piano fu raccomandata dal governo americano ai capi di Stato maggiore combinati. Ma immediatamente s'inserì nella situazione Churchill che bloccò ogni ulteriore sviluppo con il suo discorso ai Comuni del 22 febbraio, in cui confermò esplicitamente il suo appoggio alla monarchia con una metafora di pungente sarcasmo.« Quando occorre tenere in mano una caffettiera bollente, è meglio non rompere il manico finché non si è sicuri di averne un altro egualmente comodo e pratico o comunque finché non si abbia a portata di mano uno strofinaccio».

ORDINE DEL GIORNO VOTATO DAL CONGRESSO DI BARI

(29 GENNAIO 1944)

Il Congresso, udita ed approvata la relazione Arangio-Ruiz sulla politica interna;

ritenuto che le condizioni attuali del Paese non consentono la immediata soluzione della questione istituzionale; che, però, presupposto innegabile della ricostruzione morale e materiale italiana è l'abdicazione immediata del Re, responsabile delle sciagure del Paese; ritenuto che questo Congresso, espressione vera e unica della volontà e delle forze della Nazione, ha il diritto ed il dovere, in rappresentanza del popolo italiano, di proclamare tale esigenza;

Dichiara

la necessità di pervenire alla composizione di un governo con i pieni poteri del momento di eccezione e con la partecipazione di tutti i partiti rappresentanti al Congresso, che abbia i compiti di intensificare al massimo lo sforzo bellico, di avviare a soluzione i più urgenti problemi della vita italiana, con l'appoggio delle masse popolari, al cui benessere intende lavorare, e di predisporre con garanzia di imparzialità e libertà la convocazione dell'Assemblea Costituente, da indirsi appena cessate le ostilità;

Delibera

la costituzione di una Giunta esecutiva permanente alla quale siano chiamati i rappresentanti designati dei partiti componenti i Comitati di Liberazione e che, in accordo col Comitato Centrale ed in contatto con le personalità politiche e riconosciute come alta espressione dell'antifascismo, predisponga le condizioni necessarie al raggiungimento degli scopi suddetti.

Per il Partito Liberale: Michele Di Pietro Per la Democrazia Cristiana: Angelo Venuti Perda Democrazia del Lavoro: Andrea Gallo Per il Partito d'Azione: Adolfo Omodeo Per il Partito Socialista: Luigi Sansone Per il Partito Comunista: Paolo Tedeschi

Sono stati designati dai rispettivi partiti, come membri nella G.E.P.: Francesco Cerbona, per il Partito della Democrazia del Lavoro; Vincenzo Arancio-Ruitz, per il Partito Liberale; Paolo Tedeschi, per il partito Comunista; Vincenzo Calace, per il Partito d'Azione; Angelo Raffaele Jervolino, per la Democrazia Cristiana; Oreste Longobardi, per il Partito Socialista.

Bibliografia: