7 APRILE 2024 SANTA MARGHERITA DI FOSSA LUPARA

/image%2F1186175%2F20240329%2Fob_b62694_ob-511c54-monumento-ai-caduti.jpg)

Discorso di Renato Pellizzoni, membro del direttivo di ANPI Lissone, pronunciato a Sestri

Monumento alla pace

Da un’intervista di ENZO BIAGI con KENZO TANGE

Architetto e urbanista giapponese (Imabari 1913 - Tokyo 2005). Tra i più noti protagonisti dell'architettura contemporanea, svolse una intensa attività a livello internazionale, che lo vide presente con numerose realizzazioni sia in Giappone sia in Italia, Stati Uniti, Australia, Arabia, Asia e Singapore. In Italia progettò diverse opere tra cui l'urbanizzazione di Librino, Catania (dal 1970), il piano per la Fiera di Bologna (1971-74), il Centro direzionale di Napoli (dal 1982) e i quartieri S. Francesco e Affari a San Donato Milanese (dal 1991).

Architetto e urbanista giapponese (Imabari 1913 - Tokyo 2005). Tra i più noti protagonisti dell'architettura contemporanea, svolse una intensa attività a livello internazionale, che lo vide presente con numerose realizzazioni sia in Giappone sia in Italia, Stati Uniti, Australia, Arabia, Asia e Singapore. In Italia progettò diverse opere tra cui l'urbanizzazione di Librino, Catania (dal 1970), il piano per la Fiera di Bologna (1971-74), il Centro direzionale di Napoli (dal 1982) e i quartieri S. Francesco e Affari a San Donato Milanese (dal 1991).

La prima opera importante affidata a Kenzo fu lo progettazione del Centro della pace sui resti della città di Hiroshima distrutta.

Come ricorda lo scoppio della seconda guerra mondiale?

«Il 1939 credo sia stato l'anno successivo a quello in cui io terminai i miei studi di architetto. A quel tempo pur essendo laureati, per gli architetti non c'era quasi lavoro. Era un'epoca in cui non si poteva costruire nient'altro che con legno, e non era possibile usare né cemento né ferro. Ma, noi, ci siamo resi conto della guerra praticamente solo quando il Giappone ha attaccato a Pearl Harbour. Molta gente rimase stupita chiedendosi perché il Giappone s'era gettato in un'impresa così stupida. Poi ci fu l'atomica su Hiroshima, e con ciò finì la guerra. Per caso i miei genitori vivevano ad Imabari, una piccola città sul mare che si trova dall'altra parte di Hiroshima; erano sfollati là per sfuggire alle conseguenze della guerra. Invece morirono entrambi: mio padre per le radiazioni e mia madre colpita da una bomba incendiaria. I miei fratelli si erano sistemati poco più lontano da Imabari presso nostri parenti, e là io mi diressi non appena seppi del lancio dell'atomica su Hiroshima. E fu lì, in quella piccola città di campagna, che ascoltai alla radio l'annuncio della fine della guerra. Per me fu come se l'estrema tensione dello spirito fosse all'improvviso scomparsa».

Quella dura vicenda che cosa ha insegnato ai giapponesi?

«Nel mio caso, la morte dei miei genitori e la bomba su Hiroshima si sono sovrapposti e mi hanno lasciato quindi una impressione estremamente forte. Ma penso che, in un certo senso, sono stati proprio questi due fatti luttuosi, terribili che mi hanno insegnato il valore della pace. Finita la guerra noi giovani architetti fummo mobilitati per tracciare i piani di ricostruzione delle città giapponesi distrutte nel conflitto. Però, ad Hiroshima erano pochi ad andarci, volentieri: si diceva che, ad andarci subito ci si sarebbe ammalati e si sarebbe morti certamente. Io, non ebbi paura e chiesi quella destinazione. Fu così che venni mandato ad Hiroshima».

Che cosa significa per lei il "Memorial" che ha progettato per ricordare la bomba di Hiroshima?

«Per Hiroshima vi fu una specie di concorso nazionale e quando seppi di avere vinto pensai che non fosse vero. Del resto, ritenevo che non ci sarebbe mai stato il finanziamento per un'opera del genere. Poco alla volta, tuttavia, nel giro di due anni i denari, furono trovati. Occorse poi quasi un decennio prima che la costruzione potesse essere completata. Per me, quindi, Hiroshima rappresenta la prima opera della mia carriera di architetto, ed è quindi qualcosa di molto importante come punto di partenza nella evoluzione della mia produzione».

Bibliografia

Enzo Biagi - la Seconda guerra mondiale – Parlano i protagonisti - Corriere della Sera 1990

Roma 24 marzo 1944, l’eccidio delle Fosse Ardeatine

È il massacro compiuto dalle truppe di occupazione della Germania nazista, ai danni di 335 civili e militari italiani, come atto di rappresaglia in seguito all'attentato, avvenuto il giorno precedente, contro le truppe germaniche in via Rasella, che aveva provocato la morte di trentatré riservisti inquadrati nella Wehrmacht.

Scrive Carla Capponi, che aveva partecipato a quell'azione in via Rasella, nel suo libro “Con cuore di donna- Il Ventennio, la Resistenza a Roma, via Rasella: i ricordi di una protagonista”:

«Per noi quell'ordine assassino era un crimine contro il quale occorreva mobilitarsi, attaccare con maggiore durezza e determinazione. L'annuncio "questo ordine è già stato eseguito" con cui terminava il breve comunicato, suonava come una sfida: non avevano scritto "La sentenza è già stata eseguita", perché nessun tribunale avrebbe sancito una condanna così efferata, contro ogni legge, contro ogni morale, contro ogni diritto umano.

«Per noi quell'ordine assassino era un crimine contro il quale occorreva mobilitarsi, attaccare con maggiore durezza e determinazione. L'annuncio "questo ordine è già stato eseguito" con cui terminava il breve comunicato, suonava come una sfida: non avevano scritto "La sentenza è già stata eseguita", perché nessun tribunale avrebbe sancito una condanna così efferata, contro ogni legge, contro ogni morale, contro ogni diritto umano.

Dopo la liberazione di Roma, quando si indagò su quella strage si scoprì che solo tre delle vittime erano state condannate a morte con sentenza; neppure il tribunale tedesco installato a via Lucullo aveva avuto il coraggio o la possibilità di emettere una sentenza che desse appoggio legale a quel massacro. Volevano fare intendere che al di sopra di tutte le leggi del diritto e della morale, c'erano gli "ordini" del comando nazista, il "Deutschland über alles", della razza ariana, destinata a dominare tutte le altre considerate inferiori e per le quali non c'era bisogno né di tribunale né di sentenze.

Avevano assassinato in fretta gli ostaggi, occultato i cadaveri e lasciato le famiglie senza notizie, così che ciascuna potesse sperare che i propri cari non fossero nel numero dei destinati alla morte e aspettassero fiduciose. Per questo non fecero indagini, non cercarono i partigiani, non usarono il mezzo del ricatto chiedendo la resa dei GAP. L'eccidio doveva consumarsi per vendetta, non per cercare giustizia.

Volevano nascondere un altro crimine, l'avere ucciso quindici persone oltre i trecentoventi dichiarati, come scoprimmo quando, liberata Roma, furono riesumate le salme: trecentotrentacinque. I tedeschi uccisi erano stati trentadue, uno dei settanta feriti era morto durante la notte a seguito delle ferite: Kappler decise di sua iniziativa di aggiungere dieci vittime a quelle già predestinate e, nella fretta di dare immediata esecuzione all'eccidio, ne prelevarono dal carcere quindici, cinque in più della vile proporzione tra caduti tedeschi e prigionieri da assassinare, quindici in più di quelli autorizzati dal comando di Kesserling. Dell'" errore" si rese conto Priebke mentre svolgeva l'incarico di "spuntare" le vittime prima dell'esecuzione, rilevandole da un elenco all'ingresso delle cave Ardeatine, luogo prescelto per l'esecuzione e l'occultamento dei cadaveri. Lui stesso e Kappler decisero di assassinare anche quei cinque, rei di essere testimoni scomodi della strage».

Alle undici e trenta del venticinque marzo, l'Agenzia Stefani emise un comunicato del Comando tedesco di Roma: "Nel pomeriggio del 23 marzo 1944, elementi criminali hanno eseguito un attentato con lancio di bombe contro una colonna tedesca di Polizia in transito per via Rasella. In seguito a questa imboscata, trentadue uomini della Polizia tedesca sono stati uccisi e parecchi feriti. La vile imboscata fu eseguita da comunisti badogliani. Sono ancora in atto le indagini per chiarire fino a che punto questo criminoso fatto è da attribuirsi ad incitamento angloamericano. Il Comando tedesco è deciso a stroncare l'attività di questi banditi scellerati. Nessuno dovrà sabotare impunemente la cooperazione italo-tedesca nuovamente affermata. Il Comando tedesco, perciò, ha ordinato che per ogni tedesco ammazzato siano fucilati dieci criminali comunisti badogliani. Quest'ordine è già stato eseguito".

L'Unità clandestina del 30 marzo 1944 (in realtà gli ostaggi trucidati furono 15 in più)

L'Unità clandestina del 30 marzo 1944 (in realtà gli ostaggi trucidati furono 15 in più)

Nel libro La farfalla impazzita Giulia Spizzichino, scrive:

Nel libro La farfalla impazzita Giulia Spizzichino, scrive:

«Non ricordo come, ma a un certo punto si venne a sapere che alle Fosse Ardeatine c'era un numero impressionante di cadaveri. Non si sapeva esattamente chi vi fosse sepolto, ma era chiaro che si trattava di prigionieri prelevati dalle carceri dopo l'attacco di via Rasella. Erano loro gli scomparsi, e poi c'era stato l’annuncio sul giornale della rappresaglia eseguita. Il comando tedesco non aveva mai comunicato i nomi delle persone trucidate, ma le famiglie che non avevano notizie dei propri cari non si facevano illusioni circa loro sorte.

Chi andò alle cave a vedere riferì che era impossibile solo pensare di dare un nome alle vittime. Quei corpi erano rimasti là sotto per quasi tre mesi ed erano tutti ammassati, a formare un unico groviglio. Qualcuno propose di chiudere l'entrata, rendendo il luogo una grande tomba comune. Le famiglie degli scomparsi però non lo accettavano. Le figlie del generale Simoni, per esempio, si opposero violentemente, obiettando che in quel modo non avrebbero mai saputo se il loro padre fosse lì dentro.

Quando l'odio produce effetti tanto devastanti, per averne ragione non c'è che l'opera dell'amore. Chi si offrì di compierla fu un medico ebreo, il dottor Attilio Ascarelli. Un uomo stupendo, non ho altri modi per definirlo, che impegnò nella difficile impresa tutta la sua passione, la sua professionalità. Voleva attribuire un volto a ciascuno di quei miseri resti. Iniziò a separare i corpi uno per uno, dato che si erano attaccati. Attraverso i ritagli degli abiti e gli oggetti che avevano addosso - i documenti erano stati loro sottratti - riuscì un po’ alla volta a ottenere il riconoscimento di quasi tutti.

Naturalmente anche la mia famiglia fu coinvolta, tanti dei nostri cari mancavano all'appello, ma io andai sul posto poche volte, mia madre non voleva condurmi con sé. Ero sempre triste ogni volta che tornavo alle Fosse Ardeatine!

Ricordo che c'erano tanti pezzetti di stoffa lavati e sterilizzati, appesi a dei fili con le mollette. Erano numerati, per effettuare un riconoscimento bisognava annotarsi quei numeri. All’epoca i vestiti venivano fatti su misura dal sarto, non c'erano abiti confezionati come adesso, quindi le donne di casa tenevano da parte degli avanzi della stoffa per poterla utilizzare per le riparazioni. Per noi, come per tanti, è stata una fortuna. Solo così abbiamo potuto ritrovare i nostri familiari, li abbiamo riconosciuti attraverso la comparazione dei tessuti. Un pezzetto di stoffa per il nonno Mosè, un altro per lo zio Cesare. Mio cugino Franco, i suoi sogni e i suoi presentimenti: tutto in qualche lembo di tessuto! E ogni volta quanto dolore, quanto quanto dolore ... ».

Tra le vittime delle Fosse Ardeatine cinque insegnanti romani: Gioacchino Gesmundo, Pilo Albertelli, Salvatore Canalis, Paolo Petrucci e Fiorino Fiorini.

Vennero uccisi anche gli studenti Ferdinando Agnini (vent’anni), Ferruccio Caputo (ventidue anni), Romualdo Chiesa, (vent’anni), Pasquale Cocco (ventidue anni), Gastone De Nicolò (diciannove anni), Unico Guidoni (ventuno anni), Orlando Orlandi Posti (diciotto anni), Renzo Pensuti (ventiquattro anni) e Bruno Rodella (ventisei anni).

E anche dodici carabinieri:

da "Lettere a Milano. 1939-1945" di Giorgio Amendola - Editori Riuniti 1981

La polemica sulle responsabilità dell'azione di via Rasella dell'eccidio delle Fosse Ardeatine continuò a lungo anche nel dopoguerra. Fummo accusati di essere stati noi comunisti i responsabili dell'eccidio perché dovevamo presentarci alle autorità naziste e dichiararci gli autori dell'attentato. In realtà non ci fu alcun invito rivolto dalle autorità tedesche agli organizzatori dell'attentati a presentarsi per essere fucilati al posto degli ostaggi. Il comando tedesco diede l'annuncio della rappresaglia ad esecuzione avvenuta. Ma, a parte questa circostanza di tempo, noi partigiani combattenti avevamo il dovere di non presentarci, anche se il nostro sacrificio avesse potuto impedire la morte di tanti innocenti. Noi costituivamo un reparto dell'esercito combattente, anzi facevamo parte del comando di questo esercito, e non potevamo abbandonare la lotta e passare al nemico con tutte le nostre conoscenze della rete organizzativa. Avevamo solo un dovere: continuare la lotta.

Quando fu celebrato, molti anni dopo, il processo contro il maggiore Kappler io, come teste di accusa, assunsi le mie responsabità di comandante delle brigate Garibaldi, per avere dato l’ordine dell'azione di guerra compiuta dai GAP contro il reparto tedesco a via Rasella. Sulla base di questa assunzione di responsabilità, un piccolo gruppo di famiglie di fucilati alle Fosse Ardeatine (soltanto cinque famiglie su 335) intentò un processo contro di me e contro gli esecutori dell'azione per essere dichiarati responsabili civili (visto che l'azione penale era estinta per amnistia) della strage delle Fosse Ardeatine. Soltanto molto tempo dopo fummo assolti dall'imputazione perché il Tribunale riconobbe che l’azione di via Rasella doveva essere considerata un'azione di guerra.

Sull'Unità clandestina fu pubblicato il seguente comunicato, redatto personalmente da Mario Alicata:

« 1. Contro il nemico che occupa il nostro suolo, saccheggia i nostri beni, provoca la distruzione delle nostre città e delle nostre contrade, affama i nostri bambini, razzia i nostri lavoratori, tortura, uccide, massacra, uno solo è il dovere di tutti gli italiani: colpirlo, senza esitazione, in ogni momento, dove si trovi, negli uomini e nelle cose. A questo dovere si sono consacrati i Gruppi di azione patriottica.

« 2. Tutte le azioni dei GAP sono dei veri e propri atti di guerra, che colpiscono esclusivamente obiettivi militari tedeschi e fascisti, contribuendo a risparmiare così altri bombardamenti aerei sulla capitale, distruzioni e vittime.

« 3. L'attacco del 23 marzo contro la colonna della polizia tedesca, che sfilava in pieno assetto di guerra per le strade di Roma, è stato compiuto da due gruppi di GAP, usando la tattica della guerriglia partigiana: sorpresa, rapidità, audacia.

« 4. I tedeschi, sconfitti nel combattimento di via Rasella hanno sfogato il loro odio per gli italiani e la loro ira impotente uccidendo donne e bambini e fucilando 320 innocenti. Nessun componente dei GAP è caduto nelle loro mani, né in quelle della polizia italiana. I 320 italiani, massacrati dalle mitragliatrici tedesche, sfigurati e gettati nella fossa comune, gridano vendetta. E sarà spietata e terribile! Lo giuriamo!

« 5. In risposta all'odierno comunicato bugiardo ed intimidatorio del comando tedesco, il comando dei GAP dichiara che le azioni di guerra partigiana e patriottica in Roma non cesseranno fino alla totale evacuazione della capitale da parte dei tedeschi.

« 6. Le azioni dei GAP saranno sviluppate sino all'insurrezione armata nazionale per la cacciata dei tedeschi dall'Italia, la distruzione del fascismo, la conquista dell'indipendenza e della libertà» (L’Unità, n. 6, 30 marzo 1944).

Il comunicato dei GAP fece una grande impressione. I comunisti sono i soli ad agire, ed anche a sapersi assumere in ogni circostanza le responsabilità delle loro azioni. In un momento difficile della guerra, quando le forze alleate non riuscivano né a superare lo scoglio di Cassino, né a spezzare la rete entro cui era costretto il corpo di spedizione sbarcato ad Anzio; in un momento di crisi del CLN, quando dal sud arrivavano notizie di una crescente impotenza del movimento antifascista di uscire dal vicolo cieco in cui si era cacciato con il congresso di Bari; mentre la popolazione romana era alle prese, in una città assediata, con la fame e con le razzie, l'azione dei GAP di via Rasella aveva dimostrato che il tedesco non era, malgrado la sua tracotanza, invincibile, e che lo si poteva colpire duramente. Il sangue delle vittime innocenti fucilate ·alle Fosse Ardeatine sarebbe ricaduto sui responsabili della strage, sui nazisti e sui loro servi repubblichini. La popolazione romana comprese questo nostro atteggiamento non ci fece mancare la protezione della sua solidarietà. Cominciò, contro il comando delle brigate Garibaldi e dei GAP, una vera caccia all'uomo da parte dei nazisti. Sapevamo che erano intensificate le ricerche per giungere alla nostra cattura, ma potemmo continuare a muoverci e ad agire perché coperti sempre, come prima e più di prima, dall'appoggio popolare.

21 marzo 2024

XXIX Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie

Oggi 21 marzo si è celebrata la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia.

/image%2F1186175%2F20240321%2Fob_541707_img-20240321-095340.jpg)

Come ogni anno, anche il primo giorno di primavera è stata l’occasione per un rinnovato impegno contro l’indifferenza e l’illegalità, ma soprattutto è stato un giorno dedicato a chi si ribella a mafie e corruzione che distruggono beni comuni, impoveriscono territori e sottraggono la speranza di un presente più giusto.

/image%2F1186175%2F20240321%2Fob_18c5f7_img-20240321-094506.jpg)

Alla cerimonia erano a presenti Autorità civili, militari, religiose, le associazioni lissonesi e delle delegazioni studentesche cittadine. Sono state letti i nomi delle vittime di mafia. Sono state suonate musiche dall’Orchestra della Scuola Benedetto Croce.

dai diari di Pietro Nenni

«Tempo di guerra fredda. Diari e lettere 1943-1956»

di Pietro Nenni

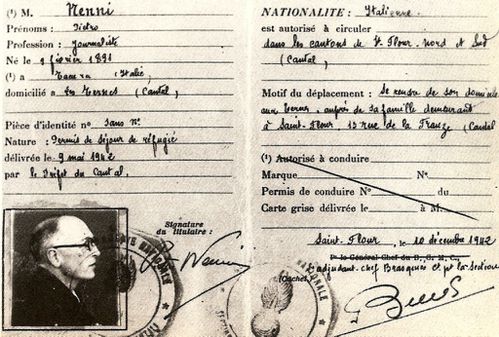

Pietro Nenni, esule in Francia con altri antifascisti italiani dal novembre 1926,

viene arrestato dalla Gestapo a Saint Flour, villaggio dell’Auvergne ad un centinaio di chilometri da Vichy dove risiedeva con i suoi familiari, la sera dell’8 febbraio 1943, vigilia del suo cinquantaduesimo compleanno.

Dopo varie peregrinazioni in carceri francesi e tedesche, viene tradotto in Italia: il 24 aprile, a Roma, viene rinchiuso a Regina Coeli nel braccio riservato ai politici a disposizione del Tribunale speciale. Condannato, viene inviato al confino a Ponza, isola delle Pontine.

Il 26 luglio giunge sull’isola la notizia che Benito Mussolini era stato tratto in arresto per ordine del re, in seguito alla seduta del Gran consiglio, dove il “duce” era stato messo in minoranza (19 voti contro 6) su un ordine del giorno Grandi che suonava sconfessione della sua direzione della guerra e invito al sovrano a provvedere a norma della Costituzione.

Dal diario di Nenni del 26 luglio 1943:

«Il giorno si spegne sul mare tranquillo in un pulviscolo d'oro e di azzurro che è un tramonto e potrebbe essere un'aurora. Io vado sul molo fra strette di mano e saluti di amici vecchi e nuovi. Mi commuove e mi esalta il pensiero di ciò che la breve notizia “Mussolini è caduto” rappresenta per migliaia di uomini sui quali si è accanita la persecuzione della polizia fascista e per migliaia di famiglie».

Scherzi del destino! Il 28 luglio viene condotto a Ponza anche Benito Mussolini.

Dal diario di Nenni del 28 luglio 1943:

«Ed ecco, stasera il destino ci riunisce nella breve cerchia di un comune destino, ma Mussolini è un vinto, è l'eroe dannunziano che, ruzzolato dal suo trono di cartapesta, morde la polvere e non c'è attorno a lui che gente che lo rinnega per volgersi verso altre mangiatoie. Noi, i suoi avversari di venti anni, i «rottami» contro i quali egli ha avventato i suoi sarcasmi, noi siamo in piedi per altre tappe, altre lotte, altri cimenti, in piedi con la dignità della nostra vita, in piedi con la fierezza della parola mantenuta, italiani senza aureola di gloria o di successo, ma dei quali si dovrà pur dire che per essi la politica fu una cosa seria. Mentre è stata per Mussolini e per i suoi niente altro che farsa e impostura».

Il 4 agosto, un telegramma del direttore generale della PS Senise ordina la liberazione di Nenni. Il giorno dopo, con un peschereccio arriva a Terracina. Il 6 agosto è a Roma dopo un’assenza di diciassette anni.

«Eccomi a Roma dopo un'assenza di diciassette anni. Anche nella capitale le bandiere garriscono al vento e c'è nei volti e nei cuori della gente un'aria di festa. Le vie sono arcigremite e ciò che mi stupisce è il numero rilevante dei soldati tedeschi che vanno e vengono tra la folla cittadina. Da piazza dell'Esedra a via Nazionale, da piazza Venezia col suo storico palazzotto cinquecentesco ridivenuto silenzioso, al Corso, da piazza del Popolo a piazza Cavour ai lungotevere, vado tra la folla e ne ascolto i discorsi. Come il fascismo pare lontano, il fatto di un'altra epoca. Sui muri non sono che scritte di esecrazione a Mussolini e di evviva a Matteotti. I simboli del fascismo sono già stati scalpellati dai pubblici edifici e si direbbe che non abbiano mai avuto la minima presa nei cuori. Anche la guerra sembra lontana, malgrado i quotidiani bollettini del comando supremo e l'incombente minaccia aerea.

A San Lorenzo una folla chiassosa si aggira fra le rovine del recente bombardamento. Si parla di migliaia di vittime tuttora insepolte. Ma già il pensiero è volto ad altre cure e chi giace giace.

Il telegrafo mi porta i primi saluti dei miei concittadini e dei compagni di Milano e di Genova. Il comitato provvisorio di riorganizzazione del partito mi nomina direttore dell'« Avanti! ».

Sono di nuovo immerso nell'azione. Che importano più oggi gli anni tetri dell'esilio, i rischi della lotta, le difficoltà della prigionia?».

Nel viaggio verso Milano passa da Faenza:

«Faenza, la mia città natale, da dove si può dire che manco dall'adolescenza, mi ha accolto con affetto. Per quanto il giorno e l'ora del mio arrivo fossero noti a pochi intimi, una folla di centinaia di persone mi ha accolto alla stazione. Per le strade sono oggetto di una curiosità generale e simpatica. A casa delle mie cognate è una ininterrotta processione di amici. Non inutile dunque è stato resistere. Per anni è sembrato che noi fossimo soli e Mussolini ha potuto dileggiarci come rottami. Ma in ogni cuore era un palpito per noi, in ogni mente un pensiero di affetto. Il fascismo era per alcuni una camiciola di forza e per i più una vernice. Raschiata la vernice, strappata la camicia di forza, ecco l'anima popolare prorompere verso le usate convinzioni, socialista, comunista, repubblicana, liberale, democratico-cristiana, tutto fuorché fascista.

Mi ci vuole uno sforzo per sottrarmi alla gioia di questo ritorno e all'affetto di tanti amici. Qui è tutta la mia giovinezza che mi viene incontro. In questo vicolo che si chiama dei Mendicanti sono nato cinquantadue anni or sono e se appena socchiudo gli occhi, in una vecchierella che prende il fresco all'ombra della chiesa di Sant'Agostino posso immaginare mia madre, infagottata di stracci e curva sotto il peso di molti guai e di molta miseria. Questo palazzo dalla facciata severa, che fu dei conti Ginnasi, mi ricorda mio padre che vi era come inserviente e vi chiuse gli occhi alla vita quando io avevo appena cinque anni. In corso Porta Imolese, l'orfanotrofio dove fui per quasi dieci anni, la mia prima prigione, la prigione che battezzano beneficienza. Davanti alla scuola comunale mi assale il ricordo della grande febbre di sapere che mi divorava e che mi fu impossibile appagare. E queste strade che si aprono sui campi, questo fiumiciattolo che sembra un rigagnolo, questi canali mi ricordano i primi passi verso la vita, i primi sogni, le prime lotte, il primo sciopero nel 1908, il primo incontro con Carmen.

Allora la mia giovinezza era protesa alla conquista di un mondo ideale e la povertà mi era di stimolo. Ma il cinquantenne può volgersi indietro e dire all'orfanello di un tempo, al monello che queste viuzze hanno conosciuto indisciplinato e ribelle: «lo non ti ho tradito e sotto i capelli grigi sono sempre quello che fui».

L’arrivo a Milano:

«Il treno che mi porta a Milano si ferma a Rogoredo. I binari sono invasi da una folla di fuggiaschi. Intere famiglie aspettano qui da giorni un convoglio che li porti da qualche parte, lungi dalla città devastata.

Imbocco un corso XXVIII Ottobre che è stato ribattezzato corso della Libertà.

Ogni passo verso Milano è una pena e uno schianto. Davanti ai miei occhi esterrefatti si stende un'immensa rovina. Personalmente non ho mai visto niente del genere, per quanto dall'agosto. 1936, da Madrid a Valenza a Barcellona, alla guerra mondiale a Parigi a Tours a Bordeaux lo spettacolo delle città sventrate dal cannone o dalle bombe mi sia diventato abituale. Al centro la desolazione ancora più grande che alla periferia. Corso Vittorio Emanuele, via Manzoni, l'ex Verziere sono ridotti a cumuli di macerie. Un fumo acre avvolge la città. Si respira il fuoco che cova sotto le rovine. Non c'è un tram che funzioni, non un telefono.

Tra le case in rovina si aggirano donne vecchi fanciulli inebetiti. In molti fabbricati si devono ancora iniziare gli scavi per estrarre i cadaveri. Si sente parlare di sepolti vivi che per giorni hanno implorato un soccorso impossibile.

La Scala, Palazzo Marino, la Galleria sono duramente colpiti.

In piazza San Fedele la statua di Manzoni si erge quasi intatta fra i cumuli di rovine. Lungo corso XXII Marzo le deva stazioni sono meno impressionanti. La casa dove ho abitato è in piedi. Di qui sono partito verso l'esilio nei primi giorni del novembre 1926. La mattina dell'1 novembre il mio appartamento era stato saccheggiato con molti altri a titolo di rappresaglia per l'attentato di Bologna contro Mussolini.

Rivedo con gli occhi della memoria le stanze messe a soqquadro, i mobili spezzati, i libri sparpagliati sul selciato della strada, le fotografie dei miei genitori crivellate di colpi, le carte lacerate, le stoviglie infrante, le poche misere cose di una famiglia povera, ma che hanno tutte un pregio inestimabile, calpestate ... Ricordo la crisi di lacrime di mia figlia Vittoria che era rientrata per cercare i suoi quaderni e che un «bravaccio» aveva messo alla porta dicendole: «E considerati fortunata se non mettiamo le mani su tuo padre e non gli facciamo fare la fine di Matteotti ». Oggi questa mia figliola è internata in Germania senza che io sappia esattamente dove... e in quali condizioni. E oggi la visione del piccolo sopruso individuale sofferto tanti anni or sono si allarga alla visione della distruzione dell'intera città.

Come sottrarsi al pensiero di un intimo legame fra due fatti così diversi nelle loro proporzioni? Dal delitto contro il singolo il fascismo è passato con la guerra al delitto contro la nazione.

Ma dove sono i giovani fascisti che venti anni fa muovevano baldanzosi all'assalto dell'"Avanti!”, della Camera del lavoro, delle nostre case e delle nostre persone? Dove sono i tremebondi borghesi che acclamavano l'occupazione fascista di Palazzo Marino? Non si vede in Milano una divisa fascista né una scritta fascista né un distintivo del littorio. Tutti sono rientrati nell'ombra. Ci restino per il bene dell'Italia».

Bibliografia:

Pietro Nenni -Tempo di guerra fredda. Diari e lettere 1943-1956 - Sugarco Ed. 1981

Cassino, la più terribile battaglia della “Campagna d'Italia”

La conquista del Monte Marrone da parte del battaglione alpini “dell’esercito del Sud” Il 18 aprile 1944, il Raggruppamento motorizzato italiano si trasforma in C.I.L. (Corpo italiano di liberazione).

S'avvicinava la primavera: il paese di Cassino e sul monte lo scheletro dell'Abbazia sbarravano ancora agli Alleati la strada di Roma. Il maresciallo Kesselring si sentiva padrone della situazione. Aveva schierato sulla «Gustav» i paracadutisti del generale Heidrich, i terribili «diavoli verdi» che gli inglesi avevano già conosciuto in Sicilia e ad Ortona. A Cassino avrebbero confermato la loro fama.

Alla vigilia del nuovo attacco, la V Armata ebbe un ospite di riguardo: il generale De Gaulle, capo della Francia libera, che teneva moltissimo alla presenza in prima linea delle truppe francesi. Un loro successo in battaglia avrebbe rinforzato la posizione del generale nei confronti degli Alleati e il suo prestigio agli occhi dei francesi.

Nelle retrovie del fronte i primi ad accorgersi dell'offensiva imminente furono gli abitanti rimasti nei paesi da evacuare. Non c'è requie per chi viene a trovarsi sulla strada della guerra. E sul fronte di Cassino la guerra camminava molto piano.

Si sgombera, si va più a sud e chissà quando si potrà tornare. I paesi che si vuotano sono condannati. Il 15 marzo i comandi alleati decisero di distruggere Cassino per poi conquistare di slancio la città diventata la tomba dei suoi difensori. Nelle immediate retrovie i comandi alleati presero gli ultimi accordi in vista dell'operazione. Sotto la tenda, attorno ad una carta topografica furono scambiate queste parole:

Generale americano: «Signori, sappiamo tutti lo scopo di questa operazione contro Cassino».

Ufficiale americano: «Le cose andranno così, signore. L'attacco sarà iniziato dai bombardieri medi, cominciando con "B 25" dell'aviazione tattica. Seguiranno, a ondate successive, i bombardieri pesanti con intervalli di 15 minuti. Dopo i bombardieri, i "B 26" completeranno l'attacco ».

Ufficiale inglese: «C'è solo un altro punto che vorrei mi fosse chiarito, signore, e cioè: l'esercito sa con precisione quando si deve ritirare da Cassino prima dell'attacco?».

Altro ufficiale americano: «Sì, intendiamo ritirarci dalla periferia della città questa sera. La linea del bombardamento sarà press'a poco qui e noi saremo bene al di qua di essa prima che faccia buio».

In prima linea c'era ancora il Corpo neozelandese il cui comandante, generale Freyberg, aveva chiesto il bombardamento giudicandolo indispensabile per la conquista di Cassino. Un mese prima egli aveva detto la stessa cosa per giustificare la richiesta di distruggere l'Abbazia.

Dall'osservatorio di Cervaro, distante quattro chilometri, Alexander, Clark e Freyberg assistevano al terrificante bombardamento.

L'attacco aereo finì a mezzogiorno, e in quello stesso momento cominciarono le artiglierie.

Mai dall'inizio della guerra in Italia c'era stata una così massiccia preparazione di fuoco. 1.300 tonnellate di bombe, 200.000 colpi d'artiglieria caddero in sette ore su Cassino. I crateri delle esplosioni erano tanto profondi che i carri «Sherman», mandati ad aprire la strada alle fanterie, dovettero arrestarsi in periferia.

Un profondo silenzio avvolgeva Cassino quando le avanguardie neozelandesi giunsero alle prime case della città. I tedeschi erano stati decimati dal bombardamento, ma alcuni reparti si erano salvati. Nelle cantine più resistenti e nei «Bunker» d'acciaio e di cemento molti veterani della Divisione paracadutisti erano ancora ai loro posti e aspettavano l'assalto.

In tre giorni i neozelandesi occuparono quasi due terzi dell'abitato. Ma non avevano più la forza per il balzo conclusivo. I bombardamenti, se ne aveva la conferma, non bastavano per espugnare una città difesa da gente risoluta.

Il 23 marzo, con i reparti ormai stremati, Freyberg fece un ultimo tentativo contro i caposaldi ancora occupati dai tedeschi. Il generale Heidrich ordinò un'altra volta il contrattacco, anche con carri armati.

Come a Stalingrado ci si batté di strada in strada, di casa in casa.

I paracadutisti rioccuparono alcuni caposaldi e i neozelandesi non insistettero.

Al tramonto la terza battaglia di Cassino era finita.

Heidrich poteva dirsi soddisfatto: le sue truppe erano riuscite a tenere il margine della città a ridosso del monte.

Era il momento di andare a raccogliere i morti e i feriti.

Freyberg aveva fidato troppo sulla potenza dei bombardamenti: poi aveva mandato avanti un reparto dietro l'altro, invece di sviluppare l'azione simultaneamente in più punti. In otto giorni le sue Divisioni avevano perduto 1.600 uomini. I tedeschi molti di più, ma continuavano a tenere il terribile monte e a sbarrare la strada di Roma.

Dal 15 al 23 marzo gli attacchi delle Divisioni neozelandese e indiana si erano sanguinosamente infranti di fronte alla disperata resistenza tedesca. Una settimana più tardi, nel gruppo delle Mainarde a nord di Cassino, entrava nuovamente in azione il Raggruppamento motorizzato italiano, tornato in linea ai primi di febbraio nel settore di contatto tra V e VIII Armata, alle dipendenze del Corpo di spedizione francese e poi del II Corpo polacco. Obiettivo assegnato ai soldati del Raggruppamento era la conquista di Monte Marrone.

Alto quasi 2.000 metri e coperto di neve, il monte ha l'aspetto di un massiccio alpino, roccioso e tormentato. La sua conquista avrebbe assicurato il controllo di una strada di rifornimento per Cassino.

All'alba del 31 marzo gli alpini del Raggruppamento mossero all'attacco scalando la montagna come i loro padri nel Trentino durante la prima guerra mondiale.

I tedeschi non si aspettavano un attacco da quella parte; così gli alpini, conquistata la cima, ebbero tutto il tempo di organizzarvi un caposaldo.

Qualche giorno dopo un contrattacco nemico venne respinto con molte perdite. La battaglia di Monte Marrone fu breve, ma non inutile. Gli italiani impararono ad avere maggior fiducia in se stessi.

Il generale Boschetti, riassume così la situazione del nostro esercito di quell'epoca:

«Dopo la conquista del Monte Marrone da parte del battaglione alpini, gli Alleati si decisero finalmente ad autorizzare la nuova denominazione del Raggruppamento motorizzato che si trasformò, il 18 aprile, in Corpo italiano di liberazione.

Non era semplicemente un cambio di nome, perché questa trasformazione aveva un duplice significato: da una parte era il riconoscimento ufficiale dello sforzo militare fatto dall'esercito italiano per la guerra di liberazione, dall'altra questa nuova denominazione permise il rafforzamento del CIL che passò da circa 8.000 uomini a 16.000 uomini. Il generale Utili, che già comandava il Raggruppamento motorizzato, assunse anche il comando del Corpo italiano di liberazione».

La partecipazione italiana alla guerra cominciava ad avere una sua consistenza. Nella seconda metà di aprile il CIL passò definitivamente all'VIII Armata, inquadrato nel Corpo britannico del generale Mac Creery. Il comando era a Colli nell'alta valle del Volturno, dove il generale Utili ebbe, pochi giorni dopo, la visita del comandante d'Armata generale Leese. Ora il settore affidato agli italiani andava dalle Mainarde a Castel San Vincenzo.

Qualche settimana più tardi il principe Umberto andò a ispezionare il fronte italiano e le truppe del Corpo di liberazione.

Era un segno di grandi mutamenti nel governo e in Casa Savoia.

Il re aveva finalmente deciso di rinunciare al trono e Umberto si preparava ad assumere il titolo di Luogotenente. Visitava il fronte nella sua veste di comandante del nuovo esercito regio.

Per la battaglia decisiva i capi alleati raccolsero a Cassino ed a Anzio un impressionante concentramento di forze.

Ai primi di maggio la V Armata e quasi tutta l'VIII erano pronte per l'offensiva: oltre 28 Divisioni alleate contro 23 tedesche. Soltanto davanti alla linea «Gustav» erano allineate 2.000 bocche da fuoco, una ogni 20 metri. Fino a quel giorno, il più grande spiegamento d'artiglieria della guerra in Italia.

Nel settore dell'VIII Armata due Corpi britannici e il Corpo polacco avevano il compito di attaccare sull'alto Rapido, verso il colle dell'Abbazia e nella valle del Liri e di sfondare la «Gustav» e la retrostante linea «Hitler» puntando quindi su Roma lungo la via Casilina.

Nella parte meridionale del fronte, verso il Tirreno, la V Armata doveva attaccare con il Corpo di spedizione francese e il II Corpo americano sui Monti Aurunci e sul basso Garigliano, per avanzare poi sulla via Appia verso Roma e lungo la costa in direzione di Anzio.

Il piano operativo generale prevedeva inoltre, a distanza di pochi giorni, un'offensiva in forze sulla testa di ponte di Anzio. Obiettivo principale di questo attacco combinato era la conquista di Velletri sulla via Appia e di Valmontone sulla Casilina, per tagliare al nemico le vie di rifornimento e di ritirata, e impedirgli di attestarsi sulla linea «C» ultimo sbarramento davanti a Roma.

Alle ore 23 dell'11 maggio Radio Londra diede il segnale dell'attacco.

Il compito di conquistare l'Abbazia di Montecassino spettava ora ai polacchi del generale Anders.

Avevano chiesto di battersi nel tratto più infuocato del fronte perché tutto il mondo sapesse della loro presenza e del loro coraggio.

All'alba del 12 maggio essi andarono all'assalto.

I paracadutisti di Heidrich erano ancora alloro posto, fra le macerie del Monastero, con le armi puntate. La famosa quota 593, il monte Calvario, fu ancora una volta teatro di terribili combattimenti. Polacchi e tedeschi se la contesero fino all'estremo, poi Anders fu costretto a ritirare i suoi soldati.

Nella valle del Liri l'artiglieria tedesca tentava di reagire.

Tutto il fronte era in fiamme, da Cassino al mare.

Al centro, lungo il basso Rapido, inglesi, canadesi e indiani attaccarono contemporaneamente ai polacchi, entrando, due giorni dopo, a Sant'Angelo.

Davanti a questo villaggio in gennaio gli americani del Texas avevano avuto tante perdite. Adesso erano vendicati.

Oltre Sant'Angelo, nella valle, la resistenza continuava accanita. La linea «Gustav» non era ancora infranta.

Lo sfondamento avvenne in un punto che sorprese i tedeschi: a sud del fiume Liri, sui dossi brulli degli Aurunci, dove i marocchini avevano attaccato con furia selvaggia.

A quaranta ore dall'inizio della battaglia il cardine meridionale della porta di Cassino, che a nord i polacchi si preparavano ad attaccare di nuovo, stava già saltando. La breccia era aperta.

La sera del 13 maggio Castelforte e Santi Cosma e Damiano caddero nelle mani dei francesi del generale Juin, che poi si lanciarono avanti per prendere alle spalle il nemico che fronteggiava gli inglesi nella valle del Liri.

La manovra ebbe successo.

Nel fondovalle i tedeschi dovettero arretrare per non essere tagliati fuori, e i soldati del XIII Corpo britannico poterono avanzare sulla via Casilina, minacciando sul fianco i difensori dell'Abbazia.

Colti di sorpresa dalla violenza dell'attacco, i tedeschi cedevano.

Proprio in quei giorni i loro comandanti, generali Vietinghoff e Von Senger, erano in licenza in Germania. Questo accrebbe la confusione.

Quando tornarono, la battaglia era ormai perduta. L'ultimo assalto al Monastero fu sferrato dai polacchi il 17 maggio. Ci si batté ancora disperatamente sul Monte Calvario e sulla Cresta del Fantasma.

I paracadutisti tennero tutta la giornata. Ma la notte seguente dovettero ritirarsi.

Quando la mattina del 18 i polacchi del reggimento Podolski entrarono nell'Abbazia, vi trovarono solo dei morti e dei feriti. La lotta per Montecassino era durata quasi cinque mesi ed era costata alle due parti decine di migliaia di vite. Sulle rovine silenziose sventolava la bandiera bianca e rossa dei polacchi, ma senza allegria.

La stessa mattina anche Cassino cadeva in mano agli Alleati. Vi entrarono gli inglesi del XIII Corpo.

In quel mare di rovine c'erano ben pochi superstiti, ormai.

Per ritardare fino all'ultimo la marcia dei vincitori, i tedeschi avevano lasciato indietro alcuni uomini. Affranti, inebetiti, che cosa sapevano ormai della guerra, e del perché si trovavano fra quelle rovine?

Proprio davanti all'Abbazia ricostruita, nel luogo dei combattimenti più sanguinosi, si trova il cimitero militare polacco.

A Montecassino, sulla collina del Calvario detta anche Quota 593, due grandi aquile di marmo dominano l'ingresso del cimitero polacco di guerra e sulla stele di travertino, che ricorda i mille e più morti, c'è scritto: «Noi, soldati polacchi / per la nostra libertà e la vostra / abbiamo dato le anime a Dio / i corpi all'Italia / i cuori alla Polonia».

Il generale Anders, morto a Londra il 12 maggio 1970, è seppellito, secondo la sua volontà, nel cimitero militare polacco di Montecassino, a fianco dei suoi compagni caduti in battaglia.

Nel '44 era un generale giovane, animoso e brillante.

Per i polacchi sfuggiti al giogo tedesco, era un eroe, rappresentava le speranze della patria. Come i suoi soldati qui raccolti, aveva fatto un lungo cammino per venire a combattere in Italia. Da Varsavia, attraverso i campi di prigionia della Russia, fino a Montecassino. Dice la leggenda dei soldati polacchi di Anders: «Abbiamo dato la nostra fede a Dio, il nostro cuore alla Polonia, il nostro sangue all'Italia».

Il generale così rievocava, vent’anni dopo, i giorni della battaglia, in visita al cimitero polacco:

«È molto difficile, oggi, immaginare quel che succedeva qui attorno, in questo posto. È rimasto soltanto un cimitero. Non c'erano alberi, c'era l'inferno, c'era il fuoco.

La sera del 17 maggio del '44, i tedeschi furono sconfitti. Abbiamo avuto perdite enormi e queste vite perdute sono sepolte qui. Abbiamo sotterrato anche 900 tedeschi che giacevano sul campo, morti gli ultimi due giorni.

Vi erano state prima tre grandi battaglie vinte dai tedeschi. Alla quarta battaglia, cui partecipò anche il II Corpo polacco (quando già l’Abbazia era stata distrutta), noi dovevamo aprire le porte della strada per Roma. I combattimenti furono eccezionalmente aspri, ma non poteva essere diversamente perché avevamo di fronte soldati molto bravi.

Soltanto il 17 maggio i tedeschi furono sconfitti e si ritirarono sulla seconda posizione in direzione di Roma».

Ora Cassino non era altro che un nodo stradale sulla contesa via Casilina, dove s'incrociavano le autocolonne alleate che portavano uomini e rifornimenti sulle nuove linee di combattimento.

Passando fra quelle rovine, i soldati non riuscivano a capacitarsi come in quel breve spazio bianco di polvere si fosse svolta la più terribile battaglia della Campagna d'Italia.

Bibliografia:

Manlio Cancogni in AA.VV - Dal 25 luglio alla Repubblica - ERI 1966

La guerra di Piero

Fabrizio De André La guerra di Piero - Cerca con Google

La guerra di Piero - Fabrizio De André (Con testo) - YouTube

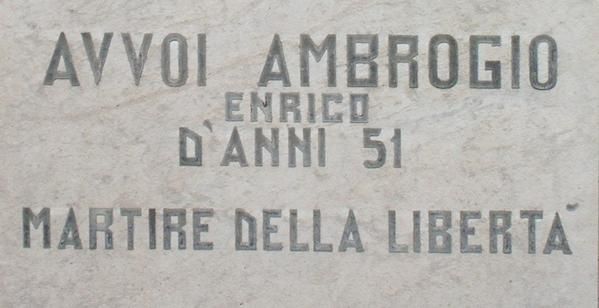

Ambrogio Avvoi

Oggi lo ricordiamo.

12.4.1894 Lissone (Mi) – 12.3.1945 Flossenbürg

Nato a Lissone il 12/4/1894, da Ambrogio e Galimberti Giuseppina.

Sposato con Dassi Alessandrina Bice il 5 maggio 1921.

Professione: falegname ebanista.

Comunista, cinquantenne, viene arrestato a Monza nei primi giorni di marzo 1944 e portato nel carcere di Monza. Il 20 marzo 1944 è trasferito a Milano nel carcere di San Vittore. Da qui viene inviato al campo di Fossoli (MO) il 9 giugno 1944 per poi essere mandato, nei primi giorni di agosto 1944, nel lager di Bolzano. Durante il trasporto in treno da Bolzano al lager nazista di Flossembürg, il 18 dicembre 1944, a Vipiteno riesce a fuggire insieme a dieci compagni di sventura (7 sono operai delle industrie di Sesto San Giovanni). Sfortunatamente sono ripresi a Bressanone e rinchiusi nel carcere locale, dove rimangono per qualche giorno, per poi essere nuovamente trasferiti al campo di Bolzano.

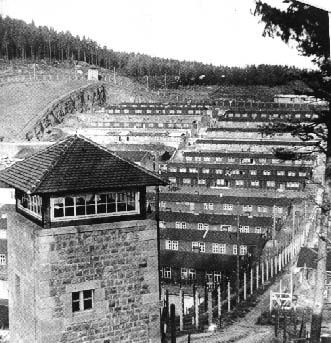

Con un nuovo trasporto sono portati a Flossembürg, lager “di frontiera”, situato nel nord-est della Baviera vicino al confine con la regione dei Sudeti, luogo di “sterminio attraverso il lavoro”. Come negli altri lager era in funzione il forno crematorio.

Ambrogio Avvoi, triangolo rosso di deportato politico, è registrato con numero di matricola 43841. Per il suo tentativo di fuga gli viene riservato un “trattamento particolare”.

Muore l’8 marzo 1945.

Il lager fu liberato il 23 aprile 1945.

Nel cimitero di Lissone una lapide lo ricorda.

Nel 1963, l’Amministrazione Comunale, sindaco Fausto Meroni, ha dedicato ad Ambrogio Avvoi una via di Lissone.

Dati forniti dall’ANED

Anni da Apocalisse

Nella cittadina siriana di Kafr Zita la nuvola è arrivata all'improvviso, subito dopo l'esplosione di alcune granate. Silenziosa, invisibile, soltanto l'odore acre ne ha tradito la presenza. A quel punto però era troppo tardi per scappare: almeno due persone sono morte e altre duecento hanno dovuto farsi curare per i danni ai polmoni. In quel venerdì di aprile l'aria è diventata veleno: l'effetto di una singola bomba riempita di cloro, sganciata tra le case, che ha scatenato un'onda di terrore. Nell'aprile 1917 furono 150 tonnellate di cloro affidate al vento belga di Ypres a segnare la nuova frontiera della capacità omicida: l'arma chimica. E come se l'eco dello stesso urlo disperato avesse continuato a risuonare lungo tutto un secolo: «Gas! Gas!». «Improvvisamente il grido terrificante "Gas!" percorse le fila», ha scritto il soldato britannico Gladen nel diario della primavera 1917. «Il nemico stava cannoneggiando con granate chimiche che uggiolavano in alto per poi infrangersi sul terreno con il loro caratteristico tonfo soffocato. Un odore disgustoso incominciò ad arrivare alle narici. La paura del gas era la più grande delle paure».

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_7b00a9_effetti-gas-i-guerra-mondiale.jpg)

Non è l'unica che la prima guerra mondiale ci ha lasciato in eredità. È stato anche il primo conflitto dell'era industriale, con una gara tra scienza, tecnologia e aziende per migliorare senza sosta qualità e quantità degli strumenti di morte: aerei, carri armati, sottomarini, corazzate ma soprattutto cannoni e mitragliatrici sempre più letali.

La rivoluzione è proprio nella velocità degli aggiornamenti e nel volume della produzione. Nel 1915 si usano su tutti i fronti solo 3.600 tonnellate di sostanze chimiche belliche, quasi sempre composti derivati del cloro a bassa tossicità; l'anno dopo diventano 15 mila con una predominanza di testate all'arsenico, molto più aggressive; nel 1917 le tonnellate sono 35 mila e negli arsenali entra l'iprite, capace di uccidere attraverso la pelle, e prima che le ostilità cessino le forniture salgono al record di 59 mila tonnellate. Quando sono cominciati i combattimenti, gli aeroplani erano macchine volanti per temerari: trabiccoli di legno e tela, scarsamente affidabili e con prestazioni modeste.

I bombardamenti dal cielo li avevamo inventati noi italiani, durante lo sbarco in Libia del 1911: quattro granate a mano da due chili ciascuna, tirate contro i turchi dal tenente Giulio Gavotti. Nel 1918 invece tutte le potenze avevano squadriglie di plurimotori come il Gotha o il Caproni in grado di sganciare più di una tonnellata di ordigni a 500 chilometri di distanza. La linea del fronte si era allargata a dismisura, trasformando le città in bersagli: da Parigi a Milano, da Liegi a Londra, duramente colpita per mesi con centinaia di vittime civili. Non esistono più zone franche. Con un'anticipazione del futuro, piovono bombe su metropoli lontanissime dalle trincee, persino su Napoli, centrata da un dirigibile Zeppelin germanico.

Con i progressi della meccanica tutto può trasformarsi in campo di battaglia, anche la profondità del mare. I sommergibili, fino ad allora, erano stati vascelli dalle incerte prestazioni: fantasie da Jules Verne, buone più per i feuilleton che per combattere. I cantieri del Kaiser li rendono mezzi micidiali, affidandoli il compito di stroncare i rifornimenti diretti in Gran Bretagna: l'assedio che non era riuscito a Napoleone viene tentato colpendo senza emergere. Con risultati clamorosi: solo negli ultimi due anni di ostilità i 345 U-Boote in servizio colarono a picco 9,5 milioni di tonnellate di naviglio alleato. Tra le prede, la più nefasta rimane il transatlantico americano Lusitania, il cui affondamento provocò l’entrata in guerra degli Stati Uniti.

La minaccia proveniente dagli abissi - oltre ai sommergibili, le mine ma anche i siluri dei motoscafi d'assalto - ha cambiato la natura degli scontri marini. Nel 1915 la poderosa flotta anglo britannica spedita davanti a Gallipoli perse tre corazzate senza nemmeno vedere una nave nemica. L'orgoglio della marina austro-ungarica rimase intrappolato nei porti adriatici con i piccoli Mas. italiani pronti ad aggredirla come quello di Luigi Rizzo che affondò prima la Wien e poi la Szent Istvàn. Le colossali navi da battaglia, mostri d'acciaio irti di batterie di grosso calibro, persero il ruolo di dominatori dei mari e furono costrette a rimanere sulla difensiva.

D'altronde con nuovi strumenti ed esplosivi avanzati si arrivò a stravolgere anche le profondità della terra, decapitando le montagne: sfruttando gli antenati dei martelli pneumatici, italiani e austriaci scavarono nella roccia fino a posizionare mine gigantesche sotto i capisaldi nemici costruiti sulle vette. Lo scoppio era sconvolgente: massi enormi venivano scagliati in aria, le fiamme si infilavano nelle reti di gallerie, tutto il paesaggio veniva sconvolto con voragini larghe cinquanta metri. «L'intero massiccio sembrò un mare di fiamme, dal quale emergevano vampe fino a trenta metri d’altezza», scrisse il generale Moritz Brunner descrivendo la detonazione sul Pasubio, chiamata "la montagna dei diecimila morti".

Alcune innovazioni restarono d'importanza poco più che psicologica, finché non si riuscì a sviluppare le tattiche per renderle determinanti. La forza dei primi carri armati era tutta nell'immagine di macchine demoniache: parallelepipedi di metallo rumorosi e lenti (la velocità era inferiore ai quattro chilometri l'ora), da cui spuntavano cannoni e mitragliatrici, che grazie ai cingoli superavano qualunque ostacolo. Lunghi poco meno di dieci metri, pesanti più di 27 tonnellate, stritolavano i reticolati e varcavano le trincee. La loro apparizione il 15 settembre 1915 nella Somme fu uno choc, sessanta Mark 1 britannici che travolgevano ogni cosa: pareva che nulla potesse fermarli. Ma lo spavento è durato poco: i bestioni di metallo andavano in panne facilmente e avevano troppi punti deboli. Solo nell’estate 1918 inglesi e francesi cominciarono a inscenare offensive coordinate di carri e aeroplani, creando il binomio che ha poi dominato i campi di battaglia.

I caccia smisero di duellare tra loro, come nelle tenzoni tra nobili del medioevo: la leggenda alata delle sfide tra biplani, come il mito delle ottanta vittorie del Barone Rosso Manfred von Richthofen e l'epopea nazionale dci Cavallino Rampante di Francesco Baracca, fu sostituita da un impiego di massa degli stormi, con intere formazioni che agivano compatte. Spiega il celebre storico militare Basil Liddell Hart: «In tal modo gli aerei divennero la cavalleria dell'aria, e la somiglianza fu accentuata dall'ennesimo tipo di azioni adottato con grande efficacia nelle ultime fasi della guerra: l'attacco contro truppe di terra. Fintantoché gli eserciti rivali erano al riparo delle trincee, l’attacco aereo aveva scarse possibilità di incidere sulla situazione. Ma quando nel marzo del 1918 il fronte britannico fu travolto, tutti i gruppi da caccia disponibili furono concentrati per colpire il nemico in avanzata».

Eppure tutte queste invenzioni e questa tecnologia hanno dato un contributo assolutamente secondario al massacro della Grande Guerra, che ha provocato otto milioni di morti e ventitré milioni di feriti. Aerei sommergibili, carri armati sono stati carnefici minori. Persino le bombe chimiche hanno avuto bassa letalità: considerando gli eserciti francese, britannico, tedesco e americano gli vengono attribuiti circa 20 mila caduti e meno di mezzo milione di feriti, ossia il 3,4 percento delle vittime.

La strage è figlia di armi più semplici; mitragliatrici e cannoni, però costantemente perfezionate e prodotte in stock mai visti prima. È grazie a loro che il fronte viene letteralmente inondato di pallottole d'ogni calibro. Questo volume di fuoco stravolge qualunque tradizione militare, annienta i tradizionali schieramenti, rende suicida l'azione della cavalleria e finisce per obbligare le armate a rintanarsi nelle trincee.

Nascono le mimetizzazioni, gli ufficiali nascondono gradi e simboli: un'ideale del guerriero scompare dopo millenni di retorica bellica. Come ha raccontato Sandro Pertini, tenente decorato per azioni eroiche e poi ferito dai gas: «Ricordo quei massacri. Per prendere una collina, mandavano all'assalto i battaglioni inquadrati, ufficiali in testa con la sciabola sguainata. La sciabola brillava alla luce del sole e quegli ufficiali diventavano sagome per un tragico tiro al bersaglio. Ma in luogo di adottare una più intelligente tattica di assalto, fu deciso di brunire le sciabole». Ogni offensiva è un'ecatombe: 600 mila tra morti e feriti a Verdun, 280 mila solo nell'undicesima delle battaglie dell'Isonzo. «La raffica della mitragliatrice è l'unica che non risparmia letteralmente nessuno», sentenziò Marcel Bloch. In Italia nel 1915 se ne producevano 600 l'anno, al momento di Vittorio Veneto il ritmo delle fabbriche era arrivato a quasi 20 mila. Ognuna era in grado di sparare tra i 400 e i 600 proiettili al minuto.

Ancora peggio hanno fatto i cannoni, diventati a "tiro rapido". In un singolo attacco del luglio 1916 gli inglesi scaricano sui tedeschi un milione e mezzo di granate: una pioggia ininterrotta di schegge, a cui viene attribuito il 70-80 per cento dei feriti e una proporzione appena inferiore di caduti. Negli ultimi mesi di guerra si confrontano batterie sterminate di obici: in ogni offensiva vengono schierati dagli alleati tra i 5 e gli 8 mila pezzi. Il cannone da 75 francese, forse il migliore costruito nel conflitto, sparava otto colpi al minuto: potete immaginare che tempesta di tritolo e metallo arrivava sulle trincee nemiche. Qualcosa di infernale. Il tiro di sbarramento faceva impazzire. Gabriel Chevalier ne La Paura ricorda: «Gli uomini non furono più altro che prede, animali senza dignità, il cui corpo si muoveva inseguendo l'istinto. Ho visto i miei compagni, pallidi e con gli occhi folli, spingersi e ammucchiarsi per non essere colpiti da soli, o, scossi come marionette dai soprassalti della paura, strisciare al suolo, nascondendosi il viso».

I fiori nelle Fiandre

Flanders Fields" è una poesia di guerra a forma di rondeau, scritta durante la prima guerra mondiale dal medico canadese tenente colonnello John McCrae. Fu ispirato a scriverlo il 3 maggio 1915, dopo aver presieduto il funerale dell'amico e commilitone tenente Alexis Helmer, morto nella seconda battaglia di Ypres.

Nei campi delle Fiandre spuntano i papaveri

tra le croci, fila dopo fila,

che ci segnano il posto; e nel cielo

le allodole, cantando ancora con coraggio,

volano appena udite tra i cannoni, sotto.

Noi siamo i Morti. Pochi giorni fa

eravamo vivi, sentivamo l'alba, vedevamo

risplendere il tramonto, amavamo ed eravamo amati.

Ma ora giacciamo nei campi delle Fiandre.

Riprendete voi la lotta col nemico:

a voi passiamo la torcia, con le nostre

mani cadenti, e sian le vostre a tenerla alta.

e se non ci ricorderete, noi che moriamo,

non dormiremo anche se i papaveri

cresceranno sui campi delle Fiandre

Dormi sepolto in un campo di grano Non è la rosa non è il tulipano Che ti fan veglia dall'ombra dei fossi Ma sono mille papaveri rossi…

/image%2F1186175%2F20140810%2Fob_e5a2c4_logo-anpi-copie.bmp)

/image%2F1186175%2F20240405%2Fob_888a3b_santa-margherita.jpg)

/image%2F1186175%2F20240408%2Fob_7aac34_sestri-7-aprile-2024.jpg)

/image%2F1186175%2F20240408%2Fob_a7ba8f_sestri-onore-bandiera.jpg)

/image%2F1186175%2F20240408%2Fob_508fdf_sestri-omaggio-floreale.jpg)

/image%2F1186175%2F20240408%2Fob_89f14c_sestri-delegazione-anpi-lissone.jpg)

/image%2F1186175%2F20240321%2Fob_7a5950_lissone-legalita.jpg)

/image%2F1186175%2F20240321%2Fob_9801cf_img-20240321-101047.jpg)

/image%2F1186175%2F20240321%2Fob_1e3761_img-20240321-101332.jpg)

/image%2F1186175%2F20240321%2Fob_581ef0_img-20240321-100608.jpg)

/image%2F1186175%2F20240321%2Fob_36fb0d_img-20240321-101713.jpg)

/image%2F1186175%2F20240321%2Fob_0fd783_img-20240321-103023.jpg)

/image%2F1186175%2F20240321%2Fob_fc4487_img-20240321-103103.jpg)

/image%2F1186175%2F20240321%2Fob_9c0a58_img-20240321-104036.jpg)

/image%2F1186175%2F20240321%2Fob_b10faf_img-20240321-102933.jpg)

/image%2F1186175%2F20240321%2Fob_09d7bd_img-20240321-095958.jpg)

/image%2F1186175%2F20240321%2Fob_46815d_img-20240321-101302.jpg)

/image%2F1186175%2F20240321%2Fob_d2ff6d_img-20240321-103725.jpg)

/image%2F1186175%2F20240416%2Fob_1e8cfc_via-ambrogio-avvoi.jpg)

/image%2F1186175%2F20240416%2Fob_8c734a_avvoi-pietra-inciampo.jpg)

/image%2F1186175%2F20240416%2Fob_47fe12_avvoi-pietra-inciampo-2.jpg)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_6049ba_carri-armati-inglesi.jpg)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_163079_sottomarino-francese-i-guerra-mondial.jpg)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_6473d5_sottomarino-tedesco-i-guerra-mondiale.jpg)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_a6a3d2_artiglieria-tedesca-i-guerra-mondiale.jpg)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_09d175_cannone-tedesco-i-guerra-mondiale.jpg)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_d97963_grande-berta.jpg)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_83aeb6_marina-italiana-in-azione.JPG)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_0910c9_aeroplano-caproni-da-bombardamento.JPG)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_e2736a_dirigibile-tedesco-zeppelin.JPG)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_0da8c8_sottomarino-francese-i-guerra-mondial.jpg)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_695ba0_sottomarino-tedesco-i-guerra-mondiale.jpg)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_477ce2_carri-armati-inglesi.jpg)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_779a3a_proiettile-grande-berta.jpg)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_164fc9_i-guerra-mondiale-trincea.JPG)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_f76d77_in-trincea-con-maschere-antigas.JPG)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_3f0b24_in-trincea.JPG)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_3a7817_lanciatorpedini-mine-artiglieria.JPG)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_4ed8f0_nuove-armi-mitragliatrici.JPG)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_899343_obice-di-grosso-calibro.JPG)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_b8601b_copie-de-numeriser0018.jpg)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_2b5fd2_assalto-da-una-trincea.JPG)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_2729ee_morte-in-trincea.JPG)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_209e3b_trincea-sul-carso.JPG)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_161faf_soldato-con-maschera-antigas.JPG)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_3de933_prima-guerra-mondiale-donne-alla-breda.JPG)

/image%2F1186175%2F20240224%2Fob_9a7d9d_prima-guerra-mondiale-donne-in-fabbric.JPG)

/image%2F1186175%2F20240315%2Fob_5fa45b_poppies-7313398-960-720.jpg)