La politica sociale del fascismo

Il fascismo aveva conquistato il potere grazie all'azione eversiva dello squadrismo e allo sbandamento dei suoi avversari.

Ma, una volta a capo del governo, Mussolini comprese che, per tenersi in sella, occorreva assicurare al fascismo l'adesione dei ceti medi. D'altra parte, il movimento fascista, sebbene fosse stato appoggiato nella sua ascesa da alcuni grossi possidenti agrari e più larvatamente da qualche gruppo industriale, aveva avuto una matrice eminentemente piccolo- borghese. Di fatto la rivalutazione della lira, attuata nel 1926 a un cambio più alto del corso reale di mercato, rinfrancò i ceti medi.

Tant'è che il flusso dei depositi presso le casse di risparmio raggiunse, nel giro di due anni, un volume pari a quasi quattro volte quello del 1913. Rassicurata in tal modo e con altri provvedimenti la piccola e media borghesia, il governo fascista mirò a eliminare la conflittualità sociale. A tal fine, vennero sciolte d'autorità tutte le organizzazioni di categoria, tranne quella del sindacato fascista a cui fu attribuita la rappresentanza globale dei lavoratori.

Nello stesso tempo, venne introdotta una legge che stabilì l'arbitrato obbligatorio per le controversie sindacali e il principio della validità collettiva, "erga omnes", dei contratti di lavoro. Fu questa la premessa dell'ordinamento corporativo varato con la Carta del lavoro emanata nell'aprile 1927 per opera di Giuseppe Bottai. Non si diede corso alla corporazione integrale, a una organizzazione unica fra datori di lavoro e lavoratori, come rivendicava il leader del sindacalismo fascista Edmondo Rossoni. Ma vennero istituite singole corporazioni di categoria a cui fu affidato il compito, in nome degli interessi nazionali, di coordinare tutti gli aspetti riguardanti il mondo del lavoro e dell'economia.

La Carta del lavoro ribadì sia il divieto di sciopero che quello di serrata e conferì ad una speciale magistratura del lavoro la soluzione delle controversie fra imprese e dipendenti. Sancito in tal modo, e mediante varie misure repressive, il principio della disciplina sociale, il governo fascista cercò di ridurre le differenze di classe all'interno del mondo rurale, che costituiva la componente di gran lunga prevalente della società italiana. Si pose così mano a diversi provvedimenti rivolti a favorire lo sviluppo della piccola proprietà contadina e ad accrescere il numero dei compartecipanti. In effetti, fra il 1921 e il 1936, stando ai dati ufficiali, i lavoratori senza terra diminuirono dal 44 al 28 per cento degli addetti all'agricoltura. Ciò fu dovuto peraltro, almeno sino al 1926 all'inflazione, che alleviò i debiti contratti da numerosi coltivatori per acquistare un pezzo di terra, e che innalzò inoltre le quotazioni dei prodotti. Non a caso, proprio nelle campagne il fascismo reclutò la sua base di massa più consistente.

Da un lato, l'opera di "sbracciantizzazione" valse infatti a distruggere gli ultimi residui delle leghe socialiste e cattoliche, in particolare nelle regioni del nord e del centro.

Dall'altra, i provvedimenti assunti con la «battaglia del grano» e la «bonifica integrale» resero possibile un miglioramento delle condizioni dei mezzadri e dei fittavoli. Peraltro, furono i più grossi produttori a trarre i maggiori benefici della politica agricola del regime. Essi si avvantaggiarono inoltre, sia delle più favorevoli condizioni di accesso al credito agricolo, sia della progressività alla rovescia delle imposte (pari in media al 5 per cento sui redditi più alti contro il 10 per cento su quelli più bassi).

Solo dalla metà degli anni Trenta il fisco diverrà meno indulgente nei confronti degli agrari, in seguito all'adozione di un'imposta straordinaria immobiliare e di un prestito forzoso sulla proprietà fondiaria. Il particolare impegno profuso dal regime a favore dei ceti rurali si spiega anche con gli indirizzi di politica demografica del governo fascista. Nel maggio 1927, con il discorso dell'Ascensione, Mussolini aveva sostenuto che la ricchezza della Nazione stava essenzialmente nel numero delle braccia. E aveva eletto il contadino, il piccolo produttore, a simbolo di un'Italia laboriosa e frugale. Da quel momento era stato imposto un freno all'urbanizzazione, all'emigrazione verso le città. Per il regime, l'integrità della popolazione italiana stava infatti nella salvaguardia delle sue matrici e tradizioni rurali.

In realtà le disposizioni che limitavano la libertà di movimento non riuscirono a bloccare del tutto l'esodo delle campagne, malgrado due successive leggi del 1931 e del 1939. In base al teorema che il numero è potenza, il governo premiò le giovani coppie e penalizzò i celibi con un'imposta, istituita nel 1927, che colpiva tutti gli uomini non sposati dai venticinque ai sessantacinque anni, e che venne poi raddoppiata. Mussolini aveva affermato: «Ho approfittato di questa tassa per dare una frustata demografica alla nazione».

Alle famiglie numerose vennero riconosciute, nel giugno 1928, varie esenzioni fiscali e la priorità nell'assegnazione di alloggi popolari e di altre provvidenze. Si giunse anche a fissare un ordine di grandezza per avere diritto a particolari privilegi: sette figli per le famiglie degli impiegati e dieci per tutte le altre. Fu inoltre stabilito che i coniugati dovessero avere la precedenza sui celibi, e i genitori sui coniugati senza figli, nei concorsi e nelle promozioni negli impieghi pubblici, nelle assunzioni nelle imprese private e nel riconoscimento di licenze commerciali. In verità le aspettative del regime vennero in parte deluse dai risultati del censimento compiuto nel 1931, che registrò una popolazione di poco più di 41 milioni di residenti, contro i 38 milioni del dopoguerra. Fu perciò intensificata anche l'azione di propaganda a sostegno dell'incremento demografico. Nel dicembre 1933 vennero premiate con una visita nella capitale le 93 madri più prolifiche d'Italia. Erano donne che vantavano dai 14 ai 19 figli viventi. Ricevute dal Papa e poi da Mussolini, esse ritirarono dalle mani del Duce un premio in denaro.

Fu questo il prologo dell'istituzione, alla vigilia di Natale, della «Giornata della madre e del fanciullo», festività che diventerà un appuntamento rituale. Erano trascorsi dieci anni dall'istituzione dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia, incaricata di integrare e coordinare le diverse forme di assistenza alle madri bisognose e all'infanzia abbandonata. E da allora si era moltiplicato il numero dei consultori per la maternità, in particolare nei grandi centri urbani, dove più bassi risultavano gli indici di natalità. Un regime benefico e rassicurante. Era l'immagine che Mussolini voleva dare del fascismo. A tal fine venne riorganizzato il sistema previdenziale e assistenziale.

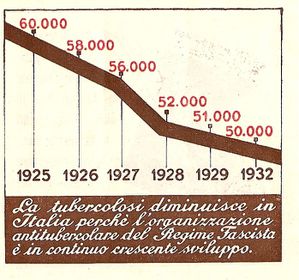

Facendo seguito all'istituzione nel 1925 dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori fu stabilita, due anni dopo, l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e, nel maggio 1929, quella sulle malattie professionali.

Nel dicembre 1928 era stato approvato anche un aumento delle pensioni operaie. Questi provvedimenti vennero accreditati dai leader del regime, a cominciare dal capo del sindacato fascista Rossoni, come la prova della sollecitudine del governo verso le classi popolari. Ma i provvedimenti più significativi furono varati solo nel mezzo della "grande crisi" degli anni Trenta per esorcizzare l'insorgere di particolari tensioni sociali.

Fu così che nel 1933 venne stanziato un fondo per le indennità di disoccupazione, e furono adottate nuove provvidenze per i casi di invalidità, di infortuni sul lavoro e di malattie professionali. A queste e altre misure di previdenza sociale (come quella varata nel 1934 che sanciva il diritto di un giorno di riposo ogni settimana lavorativa) fecero da contrappunto, nei momenti economici più critici, consistenti riduzioni dei salari.

Emerse in questi frangenti il carattere ambivalente e contraddittorio del sindacalismo fascista, la sua perenne oscillazione fra le funzioni di cinghia di trasmissione della dittatura e quelle di rappresentanza dei lavoratori. Si trattò di un dilemma che tormentò soprattutto gli esponenti sindacali che s'identificavano con il fascismo delle origini, o che provenivano dal gruppo dei sindacalisti rivoluzionari. Le direttive del regime imponevano, come esigeva il copione delle manifestazioni ufficiali nei luoghi di lavoro, che si esaltasse il principio della collaborazione di classe e si facesse sfoggio di una perfetta coesione fra le forze del capitale e del lavoro.

In realtà, quel che i leader della sinistra fascista vagheggiavano era una profonda modifica, o comunque una prospettiva di rinnovamento del sistema sociale, che li poneva in contrasto con le tendenze assai più prudenti degli ambienti di partito e di governo. In effetti, nonostante le apparenze, numerosi furono gli scontri con il patronato o le contestazioni nei riguardi delle direttive prefettizie che raccomandavano un atteggiamento accomodante. Lo stesso Mussolini diede talvolta l'impressione di assecondare i propositi degli esponenti sindacali più battaglieri. Soprattutto nel corso degli anni Trenta, quando la recessione economica fu da lui giudicata come una «crisi strutturale» del sistema capitalistico.

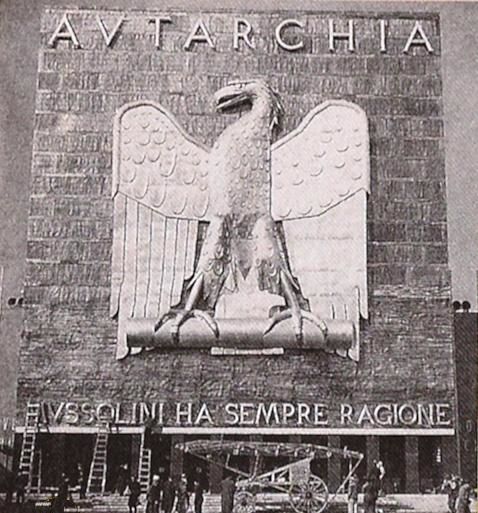

Ciò lo indusse a lanciare la parola d'ordine di «andare verso il popolo» e a enunciare un «piano generale regolatore» dell'economia che avrebbe dovuto dar luogo, sulla base dell'ordinamento corporativo, a una «terza via» fra capitalismo e comunismo. È quanto il Duce rivendicò nell'ottobre 1934 a Milano, in un discorso agli operai, che dava per avvenuta l'integrazione delle masse in quella che si definiva la «rivoluzione fascista». In realtà, proprio in quel periodo venne meno definitivamente il disegno di dar vita al corporativismo integrale. E il sindacato fascista, dopo l'estromissione di Rossoni, finì col rassegnarsi (salvo qualche temporaneo sussulto) a un ruolo sempre più subalterno e strumentale in conformità alle logiche di potere e alle finalità di nazionalizzazione delle masse perseguite dallo Stato totalitario. In funzione di questi obiettivi, il governo fascista intensificò nel corso degli anni Trenta l'azione politica del partito e mobilitò l'Opera Nazionale Dopolavoro, creata fin dal 1925 con lo scopo di estendere il controllo del regime anche sul versante delle manifestazioni aziendali e delle iniziative ricreative.

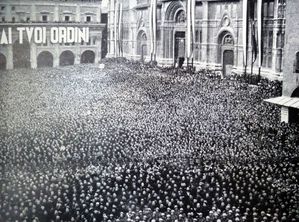

Sempre più vasto divenne così il repertorio dei programmi allestiti da enti pubblici, organizzazioni sindacali, federazioni del fascio e amministrazioni locali. Tenevano il cartello i raduni nella capitale con l'appuntamento rituale a Piazza Venezia sotto il balcone del Duce o all'Altare della Patria.

E c'erano le feste campagnole, quelle ai circoli rionali, le gare a premio, le gite domenicali sui cosiddetti «treni popolari» a tariffa ridotta per una giornata all'aria aperta.

L'organizzazione di colonie montane e marine per le vacanze dei figli dei lavoratori costituì un altro aspetto rilevante della politica sociale del regime. Era questo un altro modo per integrare le masse nelle istituzioni fasciste e organizzare il consenso dei ceti umili. Particolari provvidenze vennero inoltre assunte nel campo dell'assistenza sanitaria. Si ampliò il numero degli ospedali e degli ambulatori, dei laboratori di analisi e degli impianti radiologici. Anche nei paesi si organizzò un servizio per l'assistenza alle gestanti e la puericultura.

Gli iscritti alla mutua, che all'inizio degli anni Trenta erano poco più di 800.000, divennero dieci anni più tardi tredici milioni. Grazie a queste e ad altre misure la vita media di un italiano raggiunse nel 1939, i 55 anni. Si trattava tuttavia, per la maggior parte della popolazione, di un'esistenza per lo più grama e stentata. La spesa per l'alimentazione assorbiva in media il 57% del bilancio di una famiglia e i consumi pro capite risultavano nel 1931 pari a 2.667 calorie (meno di quelli di dieci anni prima). Erano ancora tanti gli italiani che non si potevano permettere il pane bianco. E quello nero costava comunque relativamente caro in rapporto ai salari: nel 1926 si vendeva a 2 lire e mezzo al chilo quando una paga settimanale media oscillava fra le 27 e le 30 lire. Stando a un'inchiesta condotta nel 1937 dal Bureau International du Travail, il vitto di una famiglia operaia consisteva in pane e qualcos'altro a colazione, in una minestra abbastanza lunga a mezzogiorno, in pane e polenta la sera con baccalà, saracche e qualche pezzetto di carne. E fra i contadini si faceva ancora un gran consumo di mais.

Di fatto, gli italiani consumavano in media circa un 4% in più di frumento rispetto al 1934, ossia al periodo antecedente le sanzioni e l'autarchia, più riso e più ortaggi, più uova e più patate, ma meno burro, carne bovina, frutta fresca e agrumi. Gli italiani del nord stavano meglio di quelli di altre regioni. Ma solo una ristretta minoranza aveva conservato negli anni Trenta lo stesso standard di condizioni materiali, mentre la parte più cospicua della popolazione aveva dovuto rassegnarsi a "tirare la cinghia". D'altra parte il reddito medio per persona occupata nel triennio 1935-38 era di soli 410 dollari in Italia, contro gli 804 della Francia, i 1206 della Gran Bretagna, i 1309 degli Stati Uniti. Operai e braccianti non avevano di che rallegrarsi, malgrado la concessione della settimana lavorativa a 40 ore (peraltro soggetta a successive sospensioni) e il riconoscimento nel 1932 degli assegni familiari a tutte le categorie.

Migliori erano le condizioni normative e retributive degli impiegati privati e dei dipendenti dell'amministrazione pubblica. Nei loro confronti il regime aveva un particolare occhio di riguardo, a giudicare anche da varie agevolazioni nel campo dell'edilizia convenzionata.

Più consistenti furono, in ogni caso, le garanzie del regime nei confronti della piccola borghesia, sia pur su livelli relativamente modesti e periodicamente rosi da inasprimenti fiscali e altre misure di finanza pubblica. La politica autarchica e le tendenze dirigistiche del governo fascista rafforzarono, a loro volta, le prerogative dell'apparato burocratico. Alla testa dell'amministrazione e di vari enti pubblici e parastatali s'era andata formando una nuova schiera di alti funzionari, di tecnici ed esperti, con incarichi di rilievo nella disciplina e nel coordinamento delle più disparate attività economiche, delle iniziative sociali e dei servizi di pubblica utilità. In queste sue crescenti funzioni la burocrazia ministeriale e degli enti di gestione non contrastò, ma anzi accreditò sovente, gli interessi della grande industria e della proprietà fondiaria. Essa badò tuttavia a far valere il suo ruolo e i suoi poteri di mediazione, quale perno di un ordinamento sempre più centralizzato. Investita di crescenti prerogative d'intervento (e non solo più di controllo giurico-formale), la dirigenza amministrativa finì così per creare una propria gerarchia di valori e di modelli referenziali. E cercò comunque di estendere costantemente il proprio raggio d'azione. Non era ancora una vera e propria "nomenclatura" quella che si venne formando in tal modo nei palazzi romani.

D'altra parte, essa era l'espressione non tanto di una politica orientata a riformare il sistema, a modificare le regole del gioco, quanto piuttosto a tradurre in pratica gli ordinamenti e i vincoli di un regime totalitario. Ma proprio per questo essa aveva concentrato nelle sue mani alcune importanti leve decisionali. Fece così il suo esordio sulla scena un primo nucleo di borghesia di Stato, che costituì fin da allora un "potere forte" destinato a sopravvivere al fascismo. E ciò finì per avviluppare il capitalismo italiano nelle maglie sempre più rigide della struttura burocratica e per accentuare, nello stesso tempo, le connotazioni corporative e autoritarie dell'amministrazione pubblica.

Da un articolo di Valerio Castronovo pubblicato in “Storie d’Italia dall’unità al 2000”

Un posto al sole

Infrantosi nel 1896 (con la disastrosa disfatta di Adua) il disegno a cui mirava il governo di Francesco Crispi di impadronirsi dell'Etiopia, non era bastato il possesso dell'Eritrea e della Somalia per arginare un fenomeno come quello migratorio che nell'ultimo quarto dell'Ottocento aveva cominciato ad assumere dimensioni imponenti.

Neppure l'occupazione nel 1911 della Libia (per altro mai portata a compimento del tutto) era valsa a contenere l'esodo di tanti emigranti in cerca di lavoro. Anzi, proprio negli anni antecedenti la Grande Guerra, il movimento migratorio aveva registrato gli indici più elevati. Così che, alla fine del primo quindicennio del Novecento, ammontava a quasi nove milioni il numero delle persone espatriate: assai più di quante ne fossero partite da altri paesi europei di forte emigrazione come l'Irlanda, la Polonia e la Spagna.

Pesanti erano stati i disagi e gli ostacoli che le comunità italiane avevano dovuto affrontare, anche per via talora di odiose discriminazioni. E tuttavia era andata crescendo la schiera di quanti, a costo di durissimi sacrifici, avevano migliorato la propria posizione e messo da parte qualche gruzzolo. Di fatto, le rimesse degli emigranti, i sudati risparmi che essi mandavano in patria alle loro famiglie o riportavano al loro ritorno, avevano contribuito, sommati insieme, al saldo attivo della nostra bilancia dei pagamenti e perciò allo sviluppo dell'economia italiana. Ma, all'indomani della guerra, alcuni governi europei, in difficoltà economiche, avevano chiuso le loro frontiere. E quello di Washington, in particolare durante la presidenza del repubblicano Hoover, aveva limitato notevolmente l'ingresso negli Stati Uniti agli emigranti dai paesi dell'Europa Orientale e Mediterranea, fra cui l'Italia. Da parte sua il regime fascista aveva cercato, per ragioni di prestigio internazionali, di scoraggiare il movimento migratorio verso l'estero, puntando in alternativa su un vasto programma di colonizzazione interna. Ma il trapianto di pur numerosi nuclei di disoccupati nelle zone di bonifica non poteva certamente bastare a colmare il divario cronico fra la scarsità di risorse e l'eccedenza di popolazione. Si riaffacciò così, quando s'era appena cominciato a mettere a frutto le coste della Tripolitania, il miraggio di un'ulteriore espansione coloniale, come antidoto all'esuberanza demografica. In tal modo, il mito fascista del «destino imperiale» dell'Italia, quale erede della «Roma dei Cesari», venne saldandosi alle vecchie componenti populistiche e ruralistiche che già avevano alimentato le avventure coloniali nell'età liberale. Ancora una volta «l'Italia grande proletaria» (per dirla con lo slogan coniato dal nazionalista Enrico Corradini) si sarebbe mossa per conquistare uno "spazio vitale".

Di fatto l'assoggettamento dell'Etiopia tornò a costituire un obiettivo preminente, nonostante la stipulazione nell'agosto 1928 di un accordo di amicizia ventennale con il governo di Addis Abeba. Che questo fosse il proposito del Duce, lo aveva chiarito senza mezzi termini il ministro degli Esteri Dino Grandi, in una seduta del Gran Consiglio del fascismo dell'ottobre 1930:

«Un'Italia più forte non può rimanere per sempre aggrappata, come siamo oggi in Eritrea, all'estremo ciglio dell'altopiano etiopico, ovvero ristretta, come lo siamo oggi in Somalia, tra il Giuba e i deserti petrosi dell'Ogaden».

Ma si era dovuto attendere, per agire in questa direzione, che giungesse a compimento la totale sottomissione della Libia. Ciò che avvenne nel 1931 quando anche il leader della resistenza senussita, Ornar Al-Muctar, venne catturato e impiccato. Da quel momento erano stati accelerati i preparativi militari per l'attacco all'Abissinia e così pure quelli politici e diplomatici. Essenziale fu, in particolare, l'intesa raggiunta nel gennaio 1935 con il governo di Parigi, disposto a concedere il suo placet per la conquista italiana dell'Etiopia al fine di compensare la delusione subita dall'Italia al tavolo della pace di Versailles e di esorcizzare, in tal modo, il pericolo di un isolamento della Francia di fronte al risorto fantasma (dopo l'avvento al potere di Hitler) di una rivalsa tedesca in Europa.

Nel frattempo Mussolini aveva affidato alle organizzazioni del partito il compito di mobilitare il paese in favore dell'impresa etiopica, facendo leva tanto sulle masse contadine senza terra, quanto sulla piccola borghesia frustrata da un complesso di inferiorità di fronte allo status imperiale di altri paesi europei. A sua volta, un rapporto della Società delle Nazioni sulla schiavitù nel mondo, nel quale l'Etiopia veniva indicata come uno dei paesi che non avevano ancora ratificato la convenzione del 1926 che ne imponeva l'abolizione, valse ad accreditare presso l'opinione pubblica la tesi che l'Italia si accingeva a intraprendere in Africa Orientale un'opera di civilizzazione.

Tuttavia, non fu soltanto la martellante propaganda condotta dalla radio e dalla stampa, a rendere popolare fra gli italiani la guerra d'Abissinia. Se per alcuni c'era da vendicare Adua e da far valere gli interessi dell'Italia come grande potenza, per tanti altri c'era soprattutto la convinzione che la conquista dell'Etiopia avrebbe procurato nuove possibilità di lavoro in un periodo ancora afflitto dai postumi della grande crisi economica del 1929.

Molti furono i volontari fra quanti salparono per l'Africa e pressoché unanime fu l'adesione degli italiani. Anche dalle file dei vecchi oppositori del regime numerosi e genuini furono i consensi dell'impresa etiopica. Vittorio Emanuele Orlando espresse a Mussolini la sua adesione. E fu presto seguito da altri personaggi fino ad allora contrari al fascismo.

Per sostenere la spedizione in Etiopia il regime non badò a lesinare uomini e mezzi, nell'intento di concludere il più rapidamente possibile la campagna militare per evitare tanto eventuali complicazioni internazionali, quanto ogni ipotesi di compromesso con il Negus Hailé Selassié.

«Voglio peccare per eccesso non per difetto», dirà Mussolini promettendo ai suoi generali il doppio dei soldati che essi ritenevano sufficienti per la spedizione. Completata così la preparazione bellica, il Duce si rivolse, il 2 ottobre 1935, agli italiani per annunciare loro:

«Con l'Etiopia abbiamo pazientato quarant'anni. Ora basta!». L'esercito abissino era mal equipaggiato e armato in modo sommario. E il Negus non poteva contare interamente sulla fedeltà dei ras locali. Anche se non si trattò di una passeggiata, non fu difficile per gli italiani avanzare rapidamente fin nel cuore dell'Abissinia. Enorme era la superiorità in truppe, armamenti e tecnica militare. Tant'è che mai s'era visto uno spiegamento di forze così imponente per una guerra coloniale. Non si esitò a usare anche il gas e altre armi chimiche, proibite dalle convenzioni internazionali. Quintali di bombe caricate a iprite vennero sganciate dall'aviazione sulle postazioni nemiche.

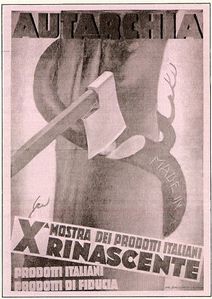

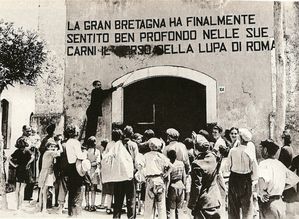

A nulla valsero le sanzioni economiche che cinquantuno stati aderenti alla Società delle Nazioni adottarono nei confronti dell'Italia, quale paese aggressore dell'Etiopia, con una risoluzione votata il 2 novembre 1935. All'embargo sulle armi e sui materiali strategici (peraltro mai interamente applicato) e alla restrizione delle importazioni (ma non per le forniture di carbone e petrolio), il governo fascista reagì con l'autarchia e con un appello alla solidarietà nazionale.

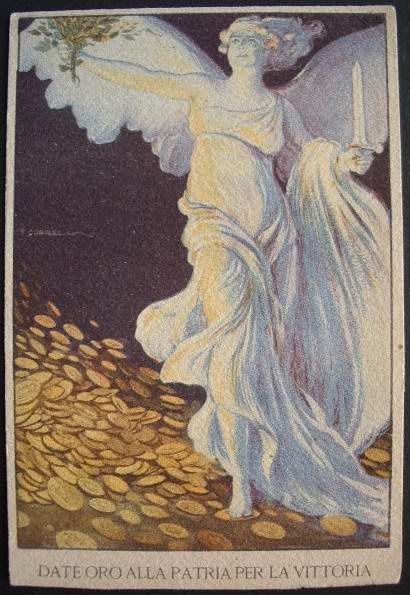

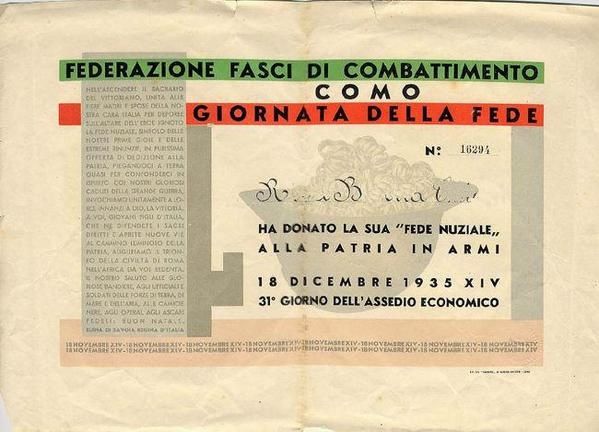

Il 18 dicembre si svolse la Giornata della Fede in tutta Italia. All'insegna della parola d'ordine «oro alla patria», gli italiani furono invitati a donare le fedi nuziali per sostenere lo sforzo bellico del paese; in cambio ai donatori venne dato un anello di ferro. La raccolta fruttò un'ingente somma. Pur avversario del regime, Benedetto Croce donò la sua medaglia di senatore, mentre Luigi Pirandello offrì quella da lui ricevuta con il premio Nobel.

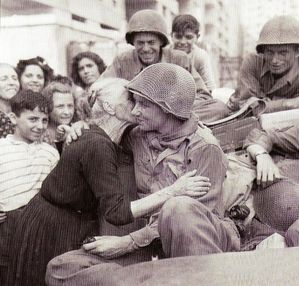

Il 5 maggio 1936 il generale Badoglio entrò ad Addis Abeba e due giorni dopo il generale Graziani fece ingresso nella città di Harrar. Sebbene una parte consistente dell'Etiopia fosse ancora da occupare e restassero in armi non meno di 50.000 abissini, la guerra poteva considerarsi conclusa. Il 9 maggio Mussolini annunciava al mondo che «sui colli fatali di Roma era tornato l'Impero dei Cesari», L'Italia era giunta così a possedere un grande impero. Lo superavano, per estensione territoriale, solo quelli dell'Inghilterra e della Francia. Per il Duce e il fascismo fu l'apoteosi. Mussolini venne glorificato come «il fondatore del secondo Impero», che avrebbe concluso «due millenni di storia» e coronato le «più profonde aspirazioni della stirpe». Al Re Vittorio Emanuele III andò il titolo di imperatore.

Sembrò così che la strada fosse oramai spalancata per altre avventure e altri inebrianti successi. Nell'agosto 1936, parlando a Potenza, Mussolini affermava: «Hanno diritto all'impero i popoli fecondi, quelli che hanno l'orgoglio e la volontà di propagare la loro razza sulla faccia della terra, i popoli virili nel senso più strettamente letterale della parola».

L'anno dopo, il 16 marzo, Mussolini presenziò in Libia a un'imponente esercitazione navale in prossimità del confine egiziano. Due giorni dopo, a Tripoli, il Duce, sguainando la spada dell'Islam, si erse a difensore degli interessi dei popoli musulmani del mondo nei confronti delle vecchie potenze coloniali. Ciò che indusse alcuni notabili islamici ad appoggiare per qualche tempo, la sua politica estera. Nel frattempo migliaia di italiani si riversarono nella nuova colonia. Ma poche, non più di 3.500, furono le famiglie che riuscirono a stabilirsi in Abissinia e soltanto 110.000 ettari, sui 50 milioni disponibili, furono le terre bonificate. Assai più numerose risultarono le schiere di impresari e di lavoratori edili, di tecnici e addetti ai trasporti, di esercenti e di artigiani, accorsi in Etiopia. Con il loro lavoro essi concorsero a trasformare il volto ancora arcaico del paese appena conquistato, costruendo strade, edifici pubblici, ospedali, realizzando opere di bonifica e infrastrutture. Lo riconoscerà per primo lo stesso Hailè Selassiè al suo rientro in patria nel 1941, al seguito dell'esercito inglese.

La guerriglia condotta dai superstiti dell'esercito abissino giunse a colpire lo stesso vicerè di Etiopia Graziani (rimasto ferito nel febbraio 1937 in un attentato nella capitale abissina).

Ma non bloccò l'opera di valorizzazione dei nuovi possedimenti. Nel breve giro di diciotto mesi venne costruita la strada che da Massaua portava sino a Addis Abeba. A tempo di record fu realizzata anche la ferrovia tra Massaua e Asmara che superava un dislivello di oltre 2000 metri. Dalle vie di comunicazione all'urbanistica, dall'irrigazione ai servizi sanitari, ingente fu il fiume di denaro speso dall'amministrazione italiana in Etiopia. Senza tuttavia un adeguato corrispettivo per la madre-patria in materie prime e prodotti agricoli.

Eliminata la schiavitù, venne peraltro imposto dal governo fascista un regime di rigida separazione fra italiani e indigeni. Solo per la Libia, dove dal 1934 s'era insediato come nuovo governatore Italo Balbo, si continuò a fare un'eccezione. Giacché si trattava - così recitavano le direttive ministeriali - di una «terra abitata da popolazioni anche di razza bianca e di cultura superiore, tenute a freno per giunta dalle rigorose norme morali della religione musulmana».

Per Mussolini non s'era andati in Abissinia, come affermava, per «imbastardirsi». Anche la canzone Faccetta nera, che aveva accompagnato l'avventura etiopica, venne censurata in quanto alludeva a relazioni amorose degli italiani con donne indigene. Si trattava, stando a una pubblicazione ufficiale, di un «accoppiamento con creature inferiori», assolutamente deleterio, non solo per le sue conseguenze fisiologiche, ma anche perché avrebbe generato una «promiscuità sociale in cui si annegherebbero - così si diceva - le nostre migliori qualità di stirpe dominatrice». Ma l'''apartheid'' non trovò mai piena attuazione, nonostante la propaganda segregazionista delle organizzazioni fasciste e le successive leggi razziali. Se le speranze originarie sulla ricchezza dell'Etiopia si rivelarono presto illusorie, altrettanto avvenne per le ambizioni di affermazione internazionale coltivate da Mussolini. Lo spostamento del baricentro della politica estera italiana verso il Mediterraneo e l'Africa comporterà, di fatto, l'abbandono dell'Austria, a vantaggio delle mire espansionistiche di Hitler, e la progressiva perdita delle aree d'influenza acquisite nei Balcani e in Europa centro-orientale.

In compenso la macchina bellica allestita per l'impresa etiopica aveva ridato ossigeno all'industria, tornata così a produrre profitti e investimenti. La littorina (l'automotrice per le ferrovie divenuta presto popolare), il rayon e le altre fibre tessili artificiali, una nuova gamma di fertilizzanti chimici, il minerale di Carbonia, la Topolino (la prima vetturetta utilitaria prodotta dalla Fiat), furono i risultati più tangibili di questa nuova stagione di euforia economica.

Ma l'indirizzo autarchico si rivelò presto una "camicia troppo stretta" per le imprese. E risultarono spesso inutili le ricerche di materiali sostitutivi di quelli d'impiego normale. Sebbene in quegli anni la produzione industriale fosse giunta a superare per la prima volta il reddito dell'agricoltura, il ruralismo, il primato della terra e dei valori patriarcali, rimase il cardine dell'ideologia sociale del regime. Mussolini continuò a credere, e a far credere ai suoi gerarchi, ma anche a tanti italiani, che le basi fondamentali della ricchezza e della potenza del paese fossero l'espansione demografica e la conquista di un "posto al sole", il numero delle braccia e il possesso di qualche lembo d'Africa.

Da un articolo di Valerio Castronovo pubblicato in “Storie d’Italia dall’unità al 2000”

L'Uomo Qualunque

Nel dicembre 1944, proprio mentre la Resistenza subisce al nord la prova più dura e la Monarchia gioca la carta del referendum (Umberto di Savoia, come Luogotenente, in un'intervista al «New York Times» del 7 novembre 1944, sosteneva che un apposito referendum, e non l'Assemblea costituente, dovesse decidere tra monarchia e repubblica), nasce il settimanale L'uomo Qualunque, destinato a diventare l'organo di un vasto movimento e poi nel febbraio 1946 di un vero partito.

Ne è promotore Guglielmo Giannini, un geniale commediografo napoletano, che dimostra acuta sensibilità per contenuti di opinione e sentimenti che agiscono nel profondo della società italiana, ai quali dà voce in maniera brillante e polemica.

Giannini si oppone ad ogni idea di Stato etico «che pretende di insegnare a pensare al cittadino», nega ogni spazio alla politica che non sia quello della «amministrazione». Alle classi sociali contrappone la «folla» degli «uomini qualunque», nega ogni valore ideale alla patria; definisce come unico e ardente desiderio dell'uomo qualunque quello «che nessuno gli rompa più le scatole», come scrive il 27 dicembre nel primo numero del settimanale. Giannini non è un nostalgico del fascismo. Critica aspramente la guerra nella quale il fascismo ha trascinato il paese e che fra l'altro è costata la vita a un suo figlio, ma di fatto raccoglie tutti i sentimenti di delusione e di risentimento che vanno formandosi nell'Italia liberata nei confronti dei primi e incerti passi dei partiti e del C.L.N. L'uomo Qualunque, che raccoglie consensi diffusi anche in ambienti cattolici e polemizza aspramente contro la Democrazia Cristiana, rappresenta l'espressione più significativa di quello che è stato definito «il vento del sud» in contrapposizione al «vento del nord», alimentato dalla esperienza della Resistenza.

Per capire con precisione cosa sia L'Uomo qualunque, basti tener presente che nelle elezioni politiche del 2 giugno 1946 (alle quali partecipa col nome di Fronte dell'Uomo qualunque ) esso avrà 30 deputati. Sui 20 deputati eletti nei singoli collegi (gli altri 10 rientrano nel Collegio nazionale) uno soltanto proviene dal nord (dal collegio elettorale di Milano - Pavia): gli altri 19 vengono eletti nei collegi di Roma, Benevento-Campobasso, Napoli-Caserta e Bari-Foggia (il massimo: 4 per ogni collegio), a Salerno, in Calabria, in Sicilia e in Sardegna. Alle elezioni amministrative del 1946, L'Uomo qualunque avrà 30 candidati, eletti nell'Italia Settentrionale, 68 nell'Italia centrale (di cui ben 58 a Roma e nelle province limitrofe), 981 nell'Italia meridionale, 218 in Sicilia e in Sardegna.

Alle elezioni dell'aprile 1948 avviene il crollo di questo movimento, il quale non è altro che un segno di protesta; il suo significato, per così dire, è quello d'una reazione: trascorso un certo periodo, il suo compito sarà esaurito.

Lissone, 25 aprile 2012

Discorso pronunciato dal prof. Giovanni Missaglia, dell’ANPI di Lissone, durante la celebrazione del 25 aprile a Lissone.

Il ruolo dei partiti politici è stato fondamentale nelle vicende della Liberazione. Basti pensare alla funzione del Comitato di Liberazione Nazionale prima e a quella dell’Assemblea Costituente poi. In un caso come nell’altro, forze politiche diverse e persino configgenti rispetto all’assetto politico e sociale da dare all’Italia da liberare e all’Italia liberata hanno saputo costruire delle esperienze unitarie: al di là delle loro differenze ma anche a partire dalle loro differenze. Insomma, l’esatto opposto del Fascismo, che, mentre negava alla radice le differenze politiche imponendo per legge il partito unico, il Partito Nazionale Fascista appunto, seminava in realtà divisioni laceranti e drammatiche che sfociarono tra l’altro in una “guerra nella guerra”, la lotta tra i partigiani e i fascisti che si svolgeva sullo sfondo delle vicende della seconda guerra mondiale.

I partiti antifascisti seppero operare al di là delle loro differenze, dicevo. Ci sono momenti in cui devono prevalere le ragioni dell’unità. Fu così quando i dirigenti del C.L.N. decisero di accantonare la questione istituzionale, che li vedeva divisi tra repubblicani e monarchici, per farla decidere direttamente dal popolo a liberazione avvenuta, come poi accadde attraverso il referendum del 2 giugno 1946. Fu così durante i lavori dell’Assemblea Costituente, quando le forze politiche, nonostante le posizioni assai diverse che erano emerse durante i lavori preparatori, seppero trovare tutte le convergenze necessarie per votare a larghissima maggioranza, quasi all’unanimità, il testo finale della Costituzione. Trovare le ragioni dell’unità nei momenti più difficili della storia di un Paese è la responsabilità più rilevante di una classe dirigente.

Forse è proprio questo il motivo per cui, oggi, nonostante tutte le differenze del caso, molti apprezzano il cosiddetto governo tecnico: dopo anni di delegittimazione dell’avversario politico è forte in molti la speranza, per qualcuno l’illusione, di poter entrare in una nuova stagione della vita politica, caratterizzata appunto più dalla capacità di costruire sintesi che di seminare divisioni.

Dicevo, anche, però, che i partiti antifascisti seppero operare, non solo al di là delle loro differenze, ma anche a partire da queste differenze. L’unità, insomma, non fu, non è e non dovrebbe mai essere, l’inesistenza delle differenze, ma il convergere di soggetti diversi che stabiliscono modalità comuni per regolare il loro fisiologico conflitto. Dalle differenze (differenze di visioni della società e dell’economia, differenze di valori morali e politici di riferimento, differenze di interessi sociali e materiali rappresentati) si deve costruire un’unità, cioè quell’insieme di norme condivise – e per questo costituzionali - per regolare la coesistenza ma anche il conflitto tra tutte queste differenze per tanti versi irriducibili. E può darsi che sia questo il lato negativo di ciò che chiamiamo governo tecnico: l’illusione che in una società possano non esistere differenze, che vi siano soluzioni neutrali, tecniche appunto, che il conflitto non abbia anche un ruolo propulsore e positivo.

Dunque: lavorare al di là delle differenze ma a partire dalle differenze. Questo seppero fare i partiti. E oggi ne sentiamo un gran bisogno. Critichiamoli, lavoriamo per rinnovarli, inventiamone di nuovi, ma non delegittimiamo il sistema dei partiti. Senza i partiti tradiremmo la Resistenza. Senza i partiti non c’è democrazia. “Tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”, recita l’articolo 49 della Costituzione. Senza i partiti non ci sarebbe che il plebiscitarismo e, a determinare la politica nazionale, non resterebbe che il duce, l’unto del Signore, il demagogo senza scrupoli; oppure, se così si può dire, il partito unico della Tecnica, un potere apparentemente neutrale ma nella realtà capace di imporre come neutrali delle scelte di parte, legittime, ma di parte. Perciò guardiamo con interesse alla proliferazione di liste civiche, nel nostro territorio come in tutto il Paese, non perché rappresentano un’alternativa ai partiti, ma, al contrario, perchè si tratta pur sempre di parti, partiti sui generis se si vuole, di cittadini che prendono parte, che prendono partito non a caso per candidati e progetti diversi, a dimostrazione del carattere originariamente e costitutivamente conflittuale della scena politica e del carattere parziale, partitico, delle opzioni e delle soluzioni di volta in volta proposte. Non lasciamoci fuorviare, perciò, dalla sterile contrapposizione tra i partiti, che sarebbero il male assoluto, e la società civile, che rappresenterebbe invece il bene. Ricordiamoci, piuttosto, della lezione di un grande antifascista, Gaetano Salvemini che, riferendosi alla classe politica del suo tempo, scriveva: “Per un dieci per cento rappresenta la parte migliore del paese, per un altro dieci per cento rappresenta la feccia, per il restante ottanta per cento rappresenta il paese come esso è”.

Per venire al tema dell’Europa e della sua unità, vorrei cominciare col richiamare il nome di Altiero Spinelli, l’esule antifascista che, al confino sull’isola di Ventotene, nel 1941 vide con straordinaria lucidità le ragioni della catastrofe che attraversava l’Europa e le forme per superarla. Spinelli scrisse il celebre Manifesto per un’Europa libera e unita, per una federazione degli Stati Uniti d’Europa. I nazionalismi dilaganti nella prima metà del Novecento avevano prodotto due guerre mondiali sorte proprio a partire dalle rivalità tra paesi europei. Sessanta milioni di morti furono il prezzo di questa cecità nazionalistica. Spinelli vide che solo un processo di integrazione europea avrebbe potuto evitare una nuova, una terza catastrofe. E la costruzione della CECA nel 1951, della CEE nel 1957 e della UE nel 1992 hanno rappresentato, pur tra molte manchevolezze, una politica di pace oltre che una politica economica. Per questo dobbiamo guardare allarmati alla crisi che l’Unione Europea sta attraversando. Essa non è soltanto una crisi economica scandita dagli impietosi dati sulla recessione e neppure soltanto una crisi politica segnata dal deficit di legittimità democratica di molte istituzioni europee capaci di assumere decisioni importantissime senza adeguate procedure per misurare il consenso dei popoli. Crisi economica e crisi politica sono ormai due aspetti di una più generali crisi spirituale dell’Europa, se è vero che persino un popolo tradizionalmente europeista come quello italiano avverte sempre più l’Europa come un ostacolo o un fattore di impoverimento. Sono già molti i segnali che ci parlano dell’emergere di nuovi nazionalismi e di nuovi localismi. Ma la strada per risolvere i problemi non è un di meno, ma un di più di Europa. Le chiusure nazionalistiche e localistiche le abbiamo conosciute bene e non abbiamo nessun desiderio di rivederle. Il progetto di integrazione europea è stato forse il più grande risultato della sconfitta del nazifascismo. La crisi di questo progetto, perciò, è un’offesa alla Resistenza e allo spirito dell’antifascismo, che è sempre stato patriottico senza mai essere nazionalista. L’amore di patria, il patriottismo, la volontà di riscattare il Paese, sono stati fattori essenziali della lotta antifascista, ma, come insegna la lezione di Altiero Spinelli, essi non si sono mai confusi con un gretto nazionalismo, perché ne facevano parte integrante la consapevolezza della libertà e dell’uguaglianza di tutti i popoli e quella della necessità di creare istituzioni sovranazionali.

Infine, lasciatemi dire che, se è vero che la xenofobia e il razzismo sono l’essenza del nazifascismo, nella sua visione gerarchica della società e dell’umanità, ossessivamente divise in superiori ed inferiori, in superuomini e in sottouomini, non possiamo non guardare con orrore ai tanti episodi di cronaca che ci parlano di intolleranza per chi è straniero, per chi è nero, per chi è ebreo, per chi è omosessuale, per chi è diverso. Ma l’orrore non basta. Il razzismo è un fenomeno sociale e culturale complesso che l’indignazione non basta certo a sconfiggere. Nel quadro della drammatica crisi economica che stiamo attraversando, poi, esso trova un terreno fertile di sviluppo, che innesca con molta facilità meccanismi atavici come quello della ricerca del capro espiatorio. Per questo occorre combattere il razzismo su più fronti. Quello economico sociale, perché la dilagante crescita delle disuguaglianze che attraversa anche il nostro Paese non può non favorire una guerra tra poveri. Quello culturale, perché il sapere e la cultura servono a dare un nome alle cose e perciò a non esserne schiacciati e a non alimentare reazioni violente e irrazionali. Ma anche quello politico e amministrativo, perché il governo della cosa pubblica, anche e soprattutto a livello locale, è uno strumento per favorire occasioni di conoscenza, di incontro e di composizione pacifica dei conflitti.

Difendere e rinnovare il sistema dei partiti e contrastare il qualunquismo dell’antipolitica; lottare per forme più democratiche di integrazione europea e contrastare il ritorno dei nazionalismi e dei localismi; combattere il razzismo e le sue cause sono, oggi, i compiti che ci spettano, che spettano a tutti coloro che sanno ancora vedere nella Resistenza l’atto fondativo della Repubblica italiana e della sua Costituzione.

alcune immagini della Festa della Liberazione a Lissone

dedicata a tutti i partigiani torturati

Torture

Nulla è cambiato.

Il corpo prova dolore,

deve mangiare e respirare e dormire,

ha la pelle sottile, e subito sotto - sangue,

ha una buona scorta di denti e di unghie,

le ossa fragili le giunture stirabili.

Nelle torture di tutto ciò si tiene conto.

Nulla è cambiato.

Il corpo trema, come tremava

prima e dopo la fondazione di Roma,

nel ventesimo secolo prima e dopo Cristo,

le torture c’erano, e ci sono, solo la terra è più piccola

e qualunque cosa accada, è come dietro la porta.

Nulla è cambiato.

C'è soltanto più gente,

alle vecchie colpe se ne sono aggiunte di nuove,

reali, insinuate, temporanee e inesistenti,

ma il grido con cui il corpo ne risponde

era, è e sarà un grido di innocenza,

secondo un registro e una scala eterni.

Nulla è cambiato.

Se non forse i modi, le cerimonie, le danze.

Il gesto delle mani che proteggono il capo

è rimasto però lo stesso.

Il corpo si torce, dimena e svincola,

fiaccato cade, raggomitola le ginocchia,

illividisce, si gonfia, sbava e sanguina.

Nulla è cambiato.

Tranne il corso dei fiumi,

la linea dei boschi, del litorale, di deserti e ghiacciai.

Tra questi paesaggi l'animula vaga,

sparisce, ritorna, si avvicina, si allontana,

a se stessa estranea, inafferrabile,

ora certa, ora incerta della propria esistenza,

mentre il corpo c'è, e c'è, e c'è

e non trova riparo.

Wislawa Szymborska

“Ribelli” per amore

Storie di sacerdoti durante la guerra di Liberazione.

«Sono preti che hanno educato al senso autentico della libertà».

Cardinale Carlo Maria Martini

Sacerdoti della Brianza deportati nei lager nazisti

Durante la Resistenza una cinquantina furono i sacerdoti italiani che furono deportati, identificati con il triangolo rosso dei deportati politici. Erano stati accusati di aver avuto contatti o aver aiutato partigiani, ebrei, militari sbandati, renitenti alla leva, prigionieri alleati evasi, oppure di aver biasimato in pubblico le violenze tedesche, consegnato bigliettini clandestini alle famiglie o impartito l’estrema unzione a partigiani in fin di vita. Essi furono destinati per lo più a Dachau, alla baracca 26, sulla base di accordi intercorsi con la Santa Sede, e la loro opera nei campi fu di conforto ai compagni deportati; alcuni di loro furono adibiti ai lavori pesanti nelle cave di Mauthausen o nelle gallerie di Melk o Ebensee e in 14 persero la vita.

Nel libro di Pietro Arienti “Dalla Brianza ai lager del III Reich” sono riportate le vicissitudini di due sacerdoti brianzoli, don Riccardo Corti e don Mauro Bonzi.

Don Riccardo Corti

Nato nel 1876, era parroco dal 1909 di Giovenzana, una località ora frazione di Colle Brianza, posta a quasi 700 metri d'altitudine. La vicenda di deportazione di questo anziano prete è dettagliatamente e con molta cura descritta dallo stesso don Riccardo che, appena tornato dalla prigionia, completò di sua mano nel Liber chronicon parrocchiale ciò che suo fratello, il missionario del Pime padre Ferruccio, aveva già cominciato a fare nel periodo in cui lo sostituì alla guida della comunità di Giovenzana. Lo scritto è stato recuperato e meritoriamente stampato e pubblicato nel 1978 e costituisce la fonte principale per esporre quanto accadde al sacerdote della Brianza lecchese.

Subito dopo l'armistizio dell'8 settembre, i campi di prigionia in cui erano custoditi i militari alleati si svuotarono e parecchi di loro sconfinarono nella provincia di Como dirigendosi verso la Svizzera neutrale. Contravvenendo alle dure disposizioni emanate dalle nuove autorità fasciste e soprattutto dall'occupante tedesco, buona parte della popolazione che s'imbattè in questi fuggiaschi, offrì loro rifugio e protezione; alcuni furono anche inglobati nelle prime formazioni partigiane che andavano formandosi nell'alto lecchese. Don Riccardo Corti, più per carità sacerdotale ed umana che per altri motivi, accolse parecchi ex-prigionieri sistemandoli in parte a Pessina, una località appartenente al beneficio parrocchiale nella quale erano state edificate due piccole baite, altri otto nella casa del sacrestano dove avevano cominciato a svolgere piccoli lavori domestici e ad aiutare nei campi, mentre un altro gruppo si nascondeva nei boschi più a monte. Già due volte nel mese di settembre due sconosciuti erano saliti a Giovenzana e avevano invitato il parroco ad accettare delle armi per equipaggiare gli sbandati onde utilizzarli, dicevano, per contrastare i tedeschi da poco arrivati nella pianura. Don Riccardo rifiutò fermamente l'offerta dei due che erano evidentemente dei provocatori, ma commise l'imprudenza di acconsentire bonariamente a condurre i visitatori a Pessina e a Cagliano, l'altra località in cui erano rifugiati presso le famiglie del luogo altri ex-militari.

Il 9 ottobre 1943, festa patronale di S. Donnino, quegli individui si ripresentarono, mettendogli cibo e vestiario per i prigionieri ospitati e salirono ancora a Pessina.

Don Corti, quando si troverà già in carcere, apprenderà che gli emissari fascisti erano stati imbeccati da alcuni sfollati che, ripresi dal parroco per la loro condotta, si erano vendicati. L'11 ottobre, all'alba, il curato si era già alzato per eseguire i primi servizi religiosi del mattino; dopo pochi attimi alla porta della chiesa alcuni uomini bussarono in maniera violenta e ordinarono di aprire i battenti. Come il sacerdote eseguì il comando si vide puntare contro una pistola mentre un altro milite con il mitra lo sospinse, insieme alla domestica, sulla piazzetta del paese dove, notarono, c'erano già gli otto militari stranieri alloggiati dal sacrestano, circondati da 32 tedeschi delle SS con a capo un maresciallo. Il sottufficiale ordinò una requisizione nella casa dell’ecclesiastico, i soldati se ne uscirono con alcune uova e un pezzo di formaggio con le quali completarono una ricca colazione ordinata all'osteria del paese. Mentre i tedeschi mangiavano e bevevano, si sentirono improvvisamente spari e scoppi di bombe provenire da Pessina e dai boschi circostanti. La caccia ai fuggiaschi era sfociata in uno scontro armato nel quale furono uccisi due spagnoli volontari nell'esercito inglese, Josè Martinez e Andrea Sanchez. Alla fine dell'operazione furono caricati su due camion delle SS 26 prigionieri, mentre su due auto distinte, fra due poliziotti italiani, sedettero don Riccardo Corti e il fratello padre Ferruccio, presente a Giovenzana per aiutare la parrocchia e che in questo frangente fu duramente percosso. Fra la paura e lo sgomento della popolazione locale, la colonna si mosse scendendo a Galbiate per passare poi da Lecco e da lì raggiungere alle quattro del pomeriggio, Bergamo.

Nel presidio tedesco della città orobica don Corti subì il primo interrogatorio da parte dello stesso maresciallo che lo aveva arrestato. Gli s'imputò il fatto di aver dato rifugio ai prigionieri fuggiti trasgredendo agli ordini germanici trasmessi alla radio, comparsi sui giornali ed esposti agli albi comunali. Il sacerdote rispose che a Giovenzana non c'erano apparecchi radiofonici, né edicole e l'albo non esisteva; il graduato minacciò di dare fuoco al paese considerando l'appoggio offerto agli evasi da tutta la sua popolazione ma il parroco si assunse tutta la responsabilità dell' accaduto.

Conclusa l'inquisizione fu associato col fratello alle carceri di S. Agata a Bergamo alta. Il 14 ottobre i due prelati furono già trascinati davanti ad un tribunale tedesco per un processo che si dimostrò solo una formalità di facciata. Il presidente non fece altro che leggere un fascicolo accusatorio in tedesco e, senza la presenza di alcun testimone e di alcun avvocato, provvide a condannare padre Ferruccio a due mesi di carcere che scontò a Bergamo stessa, e a comminare al sessantottenne parroco di Giovenzana ben un anno e mezzo di prigione. Don Corti entrò in questa fase in un periodo di grande abbattimento morale, aggravato anche dai problemi fisici portati dall'artrite che gli impedivano un agevole uso delle mani e dalla comparsa della febbre.

Ai primi di dicembre si recò a visitarlo l'arcivescovo di Milano cardinale Ildefonso Schuster, portandogli cibo e soldi e il conforto religioso. Con lui in cella furono in seguito aggregati altri tre sacerdoti bergamaschi, don Alessandro Ceresoli assistente a Ponte S. Pietro, don Alessandro Brumana, parroco di Valcava e don Antonio Seghezzi assistente diocesano dell'Azione Cattolica. Saranno tutti deportati in Germania e Seghezzi morirà a Dachau poco dopo la liberazione; di quest'ultimo è in corso la causa di beatificazione.

Dopo due mesi e mezzo trascorsi al S. Agata, don Riccardo, insieme agli altri preti reclusi, fu trasferito al forte S. Mattia di Verona: era il 24 dicembre 1943. Il forte S. Mattia era un residuo intatto del sistema di fortificazione di Verona, edificato Dagli austriaci nel 1843 sull'altura più elevata dei dintorni della città. I tedeschi, dopo l'occupazione, lo avevano adibito a carcere duro per detenuti politici. Il forte è scavato nella roccia, è tetro e umido e, osserva il parroco di Giovenzana:

Il maresciallo che dirige detto carcere è semplicemente terribile, minaccioso, insolente e molto generoso nel dispensare calci, pugni e scappellotti a chiunque, e le guardie ne seguono l'esempio

I sacerdoti vennero rinchiusi in una grande cella, dove però potevano starei una trentina di prigionieri e in verità se ne stiparono quarantacinque, in una perenne semioscurità per la mancanza di luce. Dormirono su brande vecchie e marce e i pidocchi e le cimici abbondavano. Solo due buglioli servivano per questa massa di persone e il fetore era opprimente. L'alimentazione giornaliera era costituita da un surrogato di caffè, una zuppa di sole verdure e mezza pagnotta ammuffita. Le condizioni di Don Riccardo inevitabilmente peggiorarono ancora, dimagrì considerevolmente e l’artrite gli causò forti dolori ora anche alle gambe, perciò fu dichiarato inabile al lavoro. Malgrado questa classificazione che avrebbe dovuto evitargli la deportazione in Germania, il 14 gennaio 1944 venne incluso in una lista con diciotto prigionieri politi ci da spedire in Germania. Alle tre del mattino il gruppetto fu caricato su un autocarro e condotto alla stazione di Verona dove una tradotta, nella stessa giornata, li recapitò a Monaco di Baviera, nel carcere situato sette chilometri fuori dalla grande città.

Paradossalmente l'anziano parroco trovò qui delle condizioni di prigionia, soprattutto in termini di pulizia, luce e calore, migliori che a Verona; continuavano invece i maltrattamenti dei guardiani e per la prima volta don Riccardo fu svestito dell'abito talare per indossare la divisa da galeotto, un'evenienza che a sessantotto anni doveva ulteriormente pesare sull'animo del deportato. Nel carcere di Monaco rimase 47 giorni, sempre rinchiuso in cella, con la sola possibilità, due volte la settimana di uscire all'aria aperta in cortile per mezz'ora. Erano giorni di terribili bombardamenti sulla capitale della Baviera e quando le bombe cadevano le guardie correvano nei rifugi, mentre i prigionieri rimanevano in cella, pregando affinché il carcere non fosse centrato.

Il 26 febbraio don Corti venne chiamato dalla guardia, gli fu restituito l'abito ecclesiastico con la comunicazione che sarebbe rientrato in Italia. Si trattava di un inganno, in realtà già il 5 gennaio il Generale plenipotenziario delle Forze armate tedesche in Italia aveva respinto al cardinal Schuster la domanda di grazia. Insieme ad altri reclusi, fu portato per tre giorni alla stazione di polizia di Monaco e poi, il giorno 29, inviato, dopo una giornata terribile trascorsa nello spazio angusto di un vagone cellulare, a Donauworth, città bavarese sul Danubio a 45 chilometri da Augsburg. A piedi, ammanettati per due, con un freddo terribile e le strade piene di neve, la colonna dei detenuti fu fatta affluire alla caserma della polizia e poi trasportata al carcere per lavori forzati del piccolo paese di Kaisheim. Don Corti perse di nuovo la tonaca e vestì di nuovo la divisa del galeotto e, come tutti i sacerdoti detenuti, per spregio, adibito al mestiere di calzolaio. Montagne di scarpe arrivavano in vagoni merci da varie zone d'occupazione tedesca e i prigionieri effettuavano la cernita e il recupero del materiale ancora godibile.

Dopo circa tre mesi di questa vita, parve aprirsi uno spiraglio. Il 26 maggio venne data comunicazione al parroco detenuto che gli era stata concessa la grazia per l'intercessione sempre del cardinal Schuster. Era vero solo in parte, l'arcivescovo ci aveva riprovato ma la concessione avvenne solo alla fine di luglio, così don Riccardo convisse penosamente per mesi con questa speranza. Nel frattempo, in considerazione della sua età e del suo stato di salute, fu dirottato ad un lavoro più leggero in ambito cartario, nella produzione di sacchetti e quaderni.

Nemmeno quando la decisione di liberare il prelato fu ufficializzata, questi riacquistò la libertà. L'autorità carceraria berlinese, giunta a Kaisheim per altri motivi, scoprì sei telegrammi e tutta la documentazione di concessione della grazia giacente nell'ufficio del direttore che volontariamente l'aveva ignorata impedendo la liberazione del vecchio parroco. Il funzionario e i suoi sottoposti pagarono l'insubordinazione ai superiori con la loro destituzione. Questo fatto ebbe luogo a fine dicembre del '44 ma neanche in quel momento don Corti fu scarcerato. Con una serie di giustificazioni fu trattenuto a Kaisheim fino al 9 febbraio 1945, in pratica, malgrado la grazia, gli si fece scontare tutta la pena alla quale era stato condannato. I guai però non erano finiti, perché l'ormai sessantanovenne parroco quel giorno venne semplicemente messo alla porta; malfermo di salute, senza soldi, senza conoscere la lingua e senza aver mai avuto modo in sedici mesi di comunicare con l'Italia, si trovava in Germania, solo, nel pieno della guerra.

Riuscì ad arrivare a Monaco, ormai rasa al suolo, sotto un'intensa nevicata. Raggiunse, aiutato da una donna, il consolato italiano e fu ricevuto da Vittorio Mussolini in persona. Dopo un'inutile ramanzina sul fatto che ne aveva determinato l'arresto gli venne pagato il viaggio di ritorno. L'anziano deportato, però, poco pratico, sbagliò treno e fu costretto a scendere in una minuscola stazione, ancora una volta senza denaro. Corse il rischio di morire assiderato e fu salvato da un operaio italiano che stava rientrando in Italia attraverso Innsbruck che lo portò con sé.

Don Riccardo Corti l'11 febbraio varcò la frontiera al Brennero e, dopo altre e numerose peripezie, riuscì ad arrivare a Milano. Fu ricevuto da Schuster che gli diede oltre che un po’ di soldi, anche il permesso di riprendere possesso della sua parrocchia di Giovenzana. Il 14 febbraio 1945 il sacerdote rientrava a casa, trionfalmente, fra la sua gente incredula ed entusiasta e gli sguardi malevoli dei militi fascisti.

Venimmo avvisati che spiavano ogni mio atto e parola, masticavano molto amaro vedendomi ritornato. Nella chiesa affollata all'inverosimile, don Riccardo salutò i suoi parrocchiani e li benedì, dopo un anno e mezzo nelle prigioni del Reich.

Don Mauro Bonzi

Nato il 15 gennaio 1904 a Legnano. Ordinato sacerdote nel 1928 fu dapprima destinato al seminario di S. Pietro martire a Seveso e successivamente a quello di Venegono Inferiore. Nel 1939 assunse la carica di rettore del Collegio Pio XI di Desio che mantenne fino all'incarcerazione.

Sembrerebbe che il fermo di don Bonzi sia avvenuto in due fasi. La prima ebbe luogo il 29 aprile 1944 secondo tutte le pubblicazioni che hanno parlato di questo sacerdote. Nel registro d'iscrizione dei detenuti del carcere di S. Vittore viene invece annotata come data d'arresto il 30 aprile, poco cambia, è solo a beneficio della precisione e sempre per la precisione il volume che traccia la storia del Collegio Arcivescovile Pio XI scrive che il rettore venne prelevato alle 17.30 del pomeriggio. Fu una camionetta tedesca che si presentò al collegio, mentre gli insegnanti e i prefetti raccolsero i ragazzi che erano nel cortile per la ricreazione e si chiusero nelle aule finché l'operazione non si concluse. Per quanto riguarda le motivazioni che portarono all'arresto di don Mauro, sempre il registro delle matricole di S. Vittore riporta che il fermo fu operato dall'Ufficio di Polizia Speciale con l'accusa formale di avere violato l'articolo 247 del Codice penale (incitamento alla disobbedienza della legge e all'odio fra le classi sociali) e di "assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata". Le testimonianze locali portano luce sull'operato di don Bonzi, facendolo apparire come un sicuro appoggio per gli antifascisti desiani e del circondario. Una delle attività del sacerdote era sicuramente il procurare documenti falsi per i renitenti alla leva e gli sbandati. Proprio dal fermo di due dei giovani protetti dai fogli contraffatti e fatti parlare con la tortura, si giunse all'individuazione del rettore del collegio desiano. Si è sempre parlato, poi, di armi nascoste nei sotterranei del collegio e fatte pervenire ai gruppi sui monti, ma niente di dimostrabile è possibile riferire.

Don Bonzi, comunque, era già inviso ai fascisti per la sua freddezza e la sua mancanza di collaborazione con i nuovi occupanti. Il rettore del collegio, sotto interrogatorio, fece convergere su di sé le colpe e le accuse dei fascisti per non compromettere altre persone. Questo è confermato da un rapporto della questura che dichiara il prete reo confesso di:

aver dato assistenza a componenti di bande armate e di aver nascosto nel collegio fucili e munizioni consegnate poi ai banditi.

A S. Vittore, comunque, è registrato il 2 giugno “proveniente dalle carceri di Monza, consegnato da agenti di P.S.”, questo significa che don Bonzi aveva già trascorso più di un mese nella prigione brianzola prima di essere inoltrato a Milano. Il sacerdote venne messo a disposizione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e per ordinanza dello stesso organo fu rilasciato il 27 giugno 1944. Qui potrebbe cominciare quindi la seconda fase della vicenda, segnalata da due pubblicazioni, che vede il prelato nuovamente arrestato e inviato da S. Vittore a Bolzano il 7 settembre. All'arrivo nel lager a don Bonzi venne tolto tutto quello che aveva, gli venne consegnata una tuta blu con una croce sulla schiena e il numero di matricola, 3869, da applicare su una gamba dei pantaloni. Durante il periodo di detenzione nel campo di transito, il sacerdote riuscì a far pervenire una lettera alla famiglia di un suo allievo con la quale chiedeva aiuto per un sostegno materiale; la missiva è particolarmente importante perché con l'indirizzo a fondo pagina al quale far pervenire i soccorsi, ci permette di conoscere la matricola e il blocco in cui fu internato e, soprattutto, l'accenno all'avere trascorso già 80 giorni in carcere a Milano, ci suggerisce che se rilascio c'era stato il nuovo arresto era avvenuto dopo pochi giorni, oppure che, malgrado il registro di S. Vittore riporti la data del rilascio, questo significasse solo un passaggio al raggio controllato dai tedeschi e che quindi una scarcerazione non sia mai avvenuta. Ecco il testo della lettera:

Egregio signor Sparer

Sono il rettore del Collegio Pio XI di Desio, dove il suo Elmar frequenta la scuola. Mi trovo a Bolzano in campo di concentramento dal 7 u.s. come detenuto politico e forse sarò presto trasferito in Germania. Ho già fatto 80 giorni di carcere a Milano e ora mi trovo qui nel bisogno di tutto e nell'impossibilità di avere dal collegio quello che mi occorre. Mi prendo perciò la libertà di chiedere a Lei, per amore del suo Elmer che mi è tanto affezionato, qualche soccorso di vitto (pane o qualcos'altro) perché a dire la verità patisco anche la fame. Se potessi avere anche qualche centinaio di lire, le sarei veramente riconoscente; avrei premura poi di restituire appena sarò tornato a Desio. Non può credere con quanta commozione penso a questa fortuna di avere vicino a me la famiglia di un mio alunno, e forse lo stesso Elmer che sarà a casa in vacanza. Lo abbracci e lo baci per me quel caro figliolo. È la Provvidenza che mi dà questo gran conforto.

E la signorina Maria è costì o a Desio? Se è con lei le faccia i miei saluti più rispettosi. È dalla fine di aprile che soffro per la cattiveria degli uomini: forse me lo sarò meritato e mi rassegno alla volontà di Dio. Preghino per me come io prometto di ricordare loro nelle mie preghiere. Dio benedica lei e la sua famiglia.

Abbia la bontà di spedire la lettera qui unita a mia mamma perché così sono sicuro che la riceverà. La ringrazio dal profondo del cuore e la ossequio.

De.mo

Sac. Mauro Bonzi

Rettore del Collegio Arcivescovile Pio XI, Desio.

P.S. Questa lettera le perviene di nascosto per mano di un soldato che la conosce. Mi faccia risposta con questo stesso mezzo e con precauzione per non incontrare dei guai e per evitarli anche lei. Sac, Mauro Bonzi, matricola 3869. Blocco H. Polizeiliches Durchgangslager, Bolzano.

Bolzano 14/9/44

Da Bolzano don Mauro scrisse anche al cardinale Schuster, arcivescovo di Milano, per confermargli che, anche nelle avversità, la fede è ben salda.

Mi manca il conforto della S. Messa e di ogni altro privilegio sacerdotale, ma faccio tutto il possibile per tenermi unito al Signore durante le ore di lavoro e di inoperosità... Questa vita è dura e mortificante ma l'accetto a mia purificazione ed elevazione.

A Bolzano rimase quasi un altro mese e il 5 ottobre 1944 fu deportato a Dachau dove arrivò il 9 ottobre per essere immatricolato con il numero 113150. Fu classificato come schutz Geistlicher, ossia "cappellano".

Dachau era il lager dove quasi esclusivamente erano stati internati gli ecclesiastici cattolici. Su 2720 religiosi che passarono nelle baracche del campo, 2579 erano cattolici, ne morirono 1034 in gran parte, ben 868, polacchi; gli italiani furono 28, generalmente tutti erano ammassati nel blocco 26 e una parte nel 28.

Sulla sua permanenza a Dachau non abbiamo notizie estese ma diversi sacerdoti anch'essi deportati a Dachau che scrissero delle memorie, lo citano come compagno di prigionia. Così è per padre Giannantonio Agosti, don Angelo Dalmasso, don Paolo Liggeri e don Roberto Angeli. Proprio quest'ultimo nel suo volume Il Vangelo nel lager, racconta la fine della schiavitù nel campo di concentramento che visse in condivisione con don Mauro Bonzi fino al ritorno a casa. Dopo la liberazione avvenuta il 29 aprile 1945:

Gli ammalati più gravi furono trasportati nelle baracche delle SS fuori dei reticolati ... una parte di quei caseggiati (uffici, residenze, comandi, cucine, magazzini) fu adibita a ospedale da campo. Il comando alleato chiese ai preti di contribuire allo sforzo che stava facendo per salvare migliaia di vite umane. Avevano bisogno d'infermieri. Così il giorno 7 maggio, insieme a don Giovanni, don Berselli, don Camillo Valota, don Bonzi e don Aldrighetti, uscii dal campo ed indossai il camice bianco. Si trattava di curare uomini ridotti a scheletri, incapaci di muoversi, afflitti dalla terribile dissenteria foriera di morte. Bisognava cambiare le lenzuola di ciascuno più volte al giorno, bisognava propinare speciali pillole a determinate ore, misurare e segnare la febbre sulle cartelle cliniche, fare iniezioni, accorrere a tutte le chiamate e soprattutto fare la spola ininterrottamente tra i letti e i gabinetti trasportando le padelle.

Era una vita dura anche per loro, erano deboli e avevano in testa l'obiettivo di tornare in Italia al più presto. Cinque sacerdoti, fra i quali don Angeli e don Bonzi, decisero così di non aspettare che fossero gli americani ad organizzare una partenza che appariva ancora lontana e abbandonarono la compagnia senza autorizzazione. Il viaggio un po' a piedi e un po' con un'infinità di mezzi a motore, durò dall’8 al 30 maggio. I cinque ormai ex-deportati attraversarono le rovine di Monaco, giunsero in Austria ospitati di volta in volta da parroci e frati a volte ospitali, a volte diffidenti o cortesi. Raggiunsero Innsbruck il 27 maggio ma solo il 30 riuscirono varcare il Brennero. Ed al ritorno in Brianza è legato un fatto che certo a don Bonzi non doveva aver fatto un gran piacere. Don Angeli, livornese, non trovava un passaggio a Bolzano per le sue terre, seguì quindi don Mauro a Monza. Questi poi lo portò a “far visita ad una personalità importante" la quale, dopo avere fatto fare ai due una lunga anticamera, li ricevette abbastanza freddamente e con severità li ammonì: "So che avete sofferto molto, ma dovevate essere più prudenti". Quindi dispose di consegnare loro 500 lire e li congedò. Anni dopo, don Paolo Liggeri confermò che:

... il cardinal Schuster era rimasto contrariato dalle vicende di don Bonzi, probabilmente per il fatto che si trattava di un esponente di un collegio arcivescovile ... Don Bonzi non era un intellettuale, ma un sacerdote sensibile, di gran cuore e certamente questo lo portò a rischiare, direi più sul piano della carità che politico.

E forse, per un sacerdote, aver rischiato per la carità è stato più vicino al senso della sua missione che non mille atteggiamenti di prudenza. Il fisico del prete legnanese al suo ritorno era però minato dalla tubercolosi. Fu nominato parroco della città comasca di Lurago Marinone ma la sua attività fu molto breve. La malattia, eredità di Dachau, lo vinse il 28 aprile 1947; don Mauro Bonzi fu sepolto nella sua città natale di Legnano.

Tre sacerdoti nati a Lissone impegnati nella Resistenza

Nel libro “Memorie di sacerdoti ribelli per amore”, curato da don Giovanni Barbareschi, in cui sono raccolte biografie riguardanti sacerdoti che hanno avuto un qualche ruolo nella Resistenza, sono contenute notizie riguardanti tre sacerdoti originari di Lissone: don Luigi Brusa, don Enrico Cazzaniga, padre Mario Fossati.

don Luigi Brusa

Nato a Lissone il 16-4-1899, ordinato sacerdote a Milano il 6-6-1925, negli anni dal 1943-45 Rettore del Santuario della Vittoria a Lecco, morto il 29-10-1969.

Persona riservata e oltremodo schiva, non ha lasciato memoria scritta di quanto la sua generosità e la sua carità gli hanno suggerito di fare.

Quello che sappiamo di lui lo si deve a don Aldo Cattaneo, che viene mandato a Lecco ad aiutarlo nel 1944.

Don Luigi ha collegamenti con la Resistenza lecchese, soprattutto con don Teresio Ferraroni, e per la sua attività rischia la deportazione.

Nella cripta del Santuario della Vittoria di cui è Rettore e nel salone sottostante la chiesa, organizza un magazzino di rifornimento di viveri e vestiario coi quali aiuta i gruppi partigiani che operano intorno a Lecco.

Con grande rischio personale ospita ricercati, tra i quali il parroco di Bellano, don Francesco Rovelli, reduce dalle carceri di Como in preoccupanti condizioni di salute, ed anche un giovane sacerdote tedesco, che a un certo punto aveva deciso di abbandonare l’esercito nel quale era stato forzatamente arruolato.

don Enrico Cazzaniga

Nato a Bareggia di Lissone il 20-5-1898, ordinato sacerdote a Milano l’11-6-1927, negli anni 1943-45 Parroco di Liscate (MI); morto a Bareggia di Lissone il 15-7-1984.

Dal 1940 è Parroco di Liscate, piccolo paese di milletrecento anime a est di Milano, e lo sarà fino al 1973, per trentatre anni.

Uomo di fede profonda, è per la sua gente una guida energica e sicura, una testimonianza continua di umana solidarietà e di cristiana carità.

Negli anni di guerra in paese sono rimasti i bambini, le donne, gli anziani. Don Enrico coinvolge tutti in una travolgente testimonianza di carità cristiana che dà aiuto agli sfollati della vicina Milano bombardata, ai ricercati politici, agli sbandati renitenti alla leva repubblichina, ai partigiani dei vari gruppi di ideologie diverse.

Dal liber chronicus della parrocchia si apprende l’episodio che fa di don Enrico il “salvatore” del suo paese.

Il 30 aprile 1945 entra in Liscate una colonna di seicentocinquanta tedeschi delle SS con mitragliatrici, cannoncini, mortai. Intendono fermarsi in paese ed organizzare la loro difesa, per poi proseguire la fuga.

Don Enrico fa presente al comandante che la cosa migliore è arrendersi, perché tutte le strade sono ormai bloccate dai partigiani ed è imminente l’arrivo degli Alleati.

Il comandante chiede tempo per riflettere, e nel frattempo don Enrico avverte i nuclei di partigiani dei dintorni, che convergono su Liscate.

Con i tedeschi ci sono anche alcune centinaia di soldati repubblichini e don Enrico intuisce che un’opera di persuasione con loro, assicurandone e proteggendone la fuga, avrebbe convinto anche i tedeschi ad arrendersi. D’accordo con i giovani del paese, rendendosi personalmente garante della salvezza dei repubblichini, procura a tutti abiti civili e favorisce il loro disperdersi nelle campagne adiacenti.

I tedeschi si dicono decisi a distruggere il paese alla minima provocazione partigiana, e per questo piazzano i loro cannoni. Da Melzo arriva una commissione di comandanti partigiani, e tra loro il coadiutore, don Franco Mapelli. Le trattative sono lunghe, laboriose, estenuanti, e solo l’ascendente e la forza morale di don Enrico ottiene che non ci sia nessun atto di provocazione da parte dei partigiani.

È solo il continuo peregrinare da un gruppo all’altro, in quelle ore di difficile attesa, che i gruppi partigiani non reagiscono. I tedeschi, nel pomeriggio, decidono di arrendersi, e il paese è salvo.

Nel 1970, in occasione del 30° di parrocchia, viene conferita a don Enrico l’onorificenza al merito di Cavaliere della Repubblica, onorificenza della quale don Enrico è molto fiero.

Il 26 ottobre 1984, nella seduta consigliare, don Enrico viene ufficialmente commemorato dal Sindaco che ne ricorda i meriti umani e sacerdotali; a lui viene dedicata una strada, «piccolo segno di riconoscenza e di gratitudine verso una persona che ha fatto e operato per il progresso e la crescita di Liscate».

Fossati padre Mario

Nato a Lissone il 9-10-1906, ordinato sacerdote per il P.I.M.E. il 22-9-1934, negli anni 1943-45 Parroco di Onno (CO), morto a Rancio di Lecco (CO) il 13-5-1979.

Sui monti sopra Bellagio si erano attendati alcuni gruppi di partigiani. Uno di loro, Giambattista Gradola detto Tino, viene arrestato durante un rastrellamento nel settembre 1944.

I suoi compagni decidono di tentare di liberarlo quando sarà trasportato a Lecco per l’interrogatorio. Organizzano un posto di blocco alle Fornaci vicino a Vassena. Arriva una vettura militare ma non si ferma all’alt; i partigiani sparano verso le ruote riuscendo a colpirle. La vettura sfugge ugualmente. Il giorno dopo si viene a sapere che la vettura militare era giunta a Limonta con un passeggero ferito a morte, il tenente Weber della guarnigione tedesca.

Il partigiano Giambattista Gandola viene giustiziato e i tedeschi minacciano una rappresaglia su tutto il comune di Oliveto Lario (Onno, Vassena, Limonta), rappresaglia che consiste nel bruciare i paesi e nel deportarne in Germania tutti gli uomini.

Padre Mario Fossati, Parroco di Onno, con il parroco di Vassena, cerca di parlamentare con le autorità per venire ad un compromesso.

Come avevano fatto in analoga occasione a Esino Lario, i tedeschi promettono di evitare la distruzione dei paesi se i parroci si impegnano a consegnare tutti i giovani che ancora non si erano presentati alle autorità della Repubblica di Salò. Assicurano contemporaneamente che ogni giovane munito di regolare certificato di esonero avrebbe potuto far ritorno a casa.

Al giorno fissato la comitiva di ventisei giovani guidati dai loro parroci, parte per Como.

Dopo una estenuante attesa ci si accorge che i tedeschi non volevano mantenere le promesse fatte.

Padre mario e il parroco di Vassena segretamente si impegnano a restare con i giovani, disposti a seguirli ovunque e rimandano a casa il parroco di Limonta.

Ventisei giovani con i loro parroci in uno stanzone, nella certezza di essere internati in Germania ... Lì passano la notte. Il mattino seguente, domenica, i sacerdoti celebrano la “Messa al campo” e i giovani ricevono l’Eucarestia. Padre mario annota nel liber chronicus della parrocchia di S. Pietro Martire in Onno: « ... Momenti veramente commoventi ...».

Dopo la Messa i due parroci continuano il loro pellegrinaggio da un’autorità all’altra per chiedere che vengano mantenute le promesse. Dopo un’attesa logorante, improvvisamente arriva la notizia: i tedeschi mantengono la parola data.

Annota ancora padre Mario nel liber chronicus: « ... La mano di Dio non è certamente assente ...».

Bibliografia:

Pietro Arienti – Dalla Brianza ai lager del III Reich – Bellavite Editore 2012

Giovanni Barbareschi – Ribelli per amore – Milano 1986

10 giugno 1940: l’attacco alla Francia

"Il colpo di pugnale nella schiena" lo chiamerà il presidente americano Roosevelt.

Nel giugno 1940 l’esercito italiano attacca la Francia sul confine alpino: i francesi sono già prostrati dalla disfatta appena subita a opera dei tedeschi, ma i fanti italiani avanzano con enorme fatica. L’equipaggiamento inadatto miete più vittime per assideramento delle pallottole nemiche. “Alla prova della montagna il fascismo era già finito”.

Ha scritto Giorgio Bocca:

«Quello che capimmo in quei frenetici, straccioni, deludenti anni trenta, fu che la guerra era persa prima di cominciare. Dai richiami del 1938, dal Vallo Littorio del 1939 fino all'intervento contro la Francia del 1940, uno spettacolo sconsolante di incuria, di impreparazione, di azzardo e di stupidità. Non eravamo antifascisti, ma il fascismo se ne stava andando da solo con quella sua pretesa di essere un gigante mentre era un nano, con il suo bluff scoperto, con quel suo confrontarsi con le grandi nazioni. Se ne stava andando e non potevi far finta di non vederlo, di non capirlo. Il peggio furono i richiami alle armi di un esercito senza mezzi, senza un vero comando. Ti svegli un mattino nella tua piccola città alpina Cuneo, indossi abiti pesanti perché ha già nevicato sull'incombente montagna, esci per andare a scuola al ginnasio, liceo Silvio Pellico, che sta nella città vecchia vicino al collegio dei Salesiani, dove c'è la piazzetta in cui Garibaldi riunì i primi Cacciatori delle Alpi che solo l'armistizio di Villafranca poté fermare mentre stavano marciando su Trento. Esci di casa e vedi che è in corso uno strano esodo, una lunga fila di poveracci vestiti da poveracci, con il vestito brutto che indossi quando vai sotto le armi e con le valigie di cartone che tiri giù dal solaio quando ti arriva la cartolina rossa, la cartolina precetto del richiamo alle armi, e arrivato in piazza Vittorio, fra la città nuova e quella vecchia, ti chiedi: ma questi dove vanno? Perché le caserme stanno nella città nuova e questi invece si dirigono sui portici di quella vecchia. E quando, come ogni mattino, stai per entrare nei portici li trovi occupati dai poveracci. Le caserme non sono pronte, le brande e i materassi non sono arrivati, hanno buttato uno strato di paglia sotto i portici e lì i richiamati devono dormire. Non si sa neppure come dare loro da mangiare. I mulini privati non hanno scorte sufficienti, quelli dell'esercito sono lontani, fra Piacenza e Alessandria, bisogna aggiustarsi con i panettieri borghesi, pagare i prezzi che chiedono, oppure lasciare che i richiamati si arrangino; vendano ai civili i farsetti a maglia o i teli tenda che hanno appena ricevuto. Quello fu il primo inverecondo spettacolo di un regime che voleva conquistare il mondo avendo le toppe ai pantaloni. Poi arrivò il caos cementifero del Vallo Littorio, che vedevamo sbalorditi con i nostri occhi, noi ragazzi che ogni domenica continuavamo ad andare in montagna. I francesi avevano fin dalla Prima guerra mondiale, da quando l'Italia faceva parte della Triplice, l'alleanza con gli imperi centrali, una linea fortificata che copriva l'intero confine dal mare al Monte Dolent in Valle d'Aosta.