L'antifascismo costituzionale

Disposizione XII della Costituzione Italiana

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

La Costituzione italiana è il frutto di un grande sforzo politico collettivo per rigenerare la vita politica su basi costituzionali dopo la tragedia della dittatura fascista e le drammatiche dissoluzioni operate sulla vita materiale e spirituale del Paese. Ciò spiega l'impostazione antifascista della nostra Costituzione sia nei principi, più profondi e più importanti, antiautoritari e democratici, sia nelle norme più esplicite, come la Disposizione XII che vuole essere non un elemento di rivalsa o di vendetta ma solo, e giustamente, un'ulteriore garanzia per la democrazia italiana. Soprattutto allora, a guerra appena finita, quando il pericolo di un rigurgito fascista era ancora molto forte e vivo il ricordo della trasformazione da regno democratico-liberale a dittatura. Si capisce chiaramente, allora, il timore che spinse i padri costituenti a deliberare tale disposizione, anche perché una delle condizioni dell'armistizio dell'8 settembre 1943, imposte dagli alleati angloamericani all'Italia, era stata l'introduzione di sanzioni contro il fascismo e i suoi esponenti

La volontà evidente degli alleati, come della classe politica al Governo, era quella della defascistizzazione dello Stato. Così, già dal 1945 vennero emanate norme penali (poi modificate nel 1947, nel 1952 e nel 1975) miranti a colpire la ricostituzione del partito fascista e le attività neofasciste, secondo queste tipologie

• repressione dei fatti di promozione, organizzazione e partecipazione al regime fascista nel periodo monarchico e poi durante la Repubblica sociale italiana;

• punizione dei reati di intelligenza e di collaborazione con i tedeschi durante l'occupazione militare del Paese;

• repressione della ricostituzione del disciolto partito fascista e delle attività neofasciste.

Truppe della milizia fascista che, nel gennaio 1938, si addestrano al passo romano.

Vennero così emanati dei provvedimenti di epurazione nei confronti dei pubblici impiegati delle amministrazioni civili e militari dello Stato. In realtà, i provvedimenti di epurazione ebbero scarsa efficacia perché prevalse l'orientamento verso una generale pacificazione degli animi.

Di particolare rilievo le misure penali contro gli alti gerarchi, che prevedevano l'ergastolo e, nei casi più gravi, la pena di morteper i membri del governo fascista e i gerarchi fascisti, colpevoli di avere annullato le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del paese condotto alla attuale catastrofe(art. 2, Decreto legislativo n. 159/1944). Erano inoltre previste pene per chi aveva organizzato squadre fasciste, compiuto atti di violenza e di devastazione, promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 o il colpo di Stato del 3 gennaio 1925.

Più pesanti le norme penali che colpivano il collaborazionismo militare o politico con i tedeschi dopo l'8 settembre, a cui si applicarono le sanzioni previste dal codice penale militare di guerra. In realtà, la punizione di questi gravissimi reati fu intensa solo nei primi mesi dopo la liberazione e nelle zone del nord d'Italia; successivamente, vari provvedimenti di amnistia cancellarono gli effetti penali della maggior parte dei processi contro i collaborazionisti.

Così, anche se mancava una destra politicamente attiva, molti erano gli uomini implicati con il fascismo e con la Repubblica di Salò in circolazione. Infatti, già nel dicembre del 1946 si costituì il Movimento sociale italiano (Msi), direttamente collegato, per ideologia e per uomini. al disciolto Partito nazionale fascista. Ci fu chi sostenne che, Disposizione XII alla mano, anche l'Msi dovesse essere sciolto. In realtà, esso ebbe i suoi parlamentari regolarmente eletti, tenne congressi regolari e svolse regolare attività politica. Ma l'insurrezione di Genova, nel luglio del 1960, contro un congresso dell'Msi che cercava di legittimarsi come partito di governo senza nascondere la sua continuità ideologica col passato, dimostra quanto vivo fosse il sentimento antifascista in Italia e quanto previdente sia stato il divieto della disposizione.

L’attuale disciplina (legge n. 152, del 22 maggio 1975) stabilisce che si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando un'associazione, un movimento o un gruppo di almeno cinque persone perseguono finalità antidemocratiche, esaltando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o svolgendo propaganda razzista, ovvero esaltando esponenti o metodi del partito fascista o compiendo manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Le pene previste sono:

• promotori e organizzatori dell'associazione neofascista: reclusione da 5 a 12 anni;

• partecipanti: reclusione da 2 a 5 anni.

Le pene sono raddoppiate se l'associazione assume il carattere di organizzazione armata o paramilitare.

La legge punisce, inoltre, l'apologia di fascismo come la propaganda volta alla costituzione di un associazione neofascista, la pubblica esaltazione di principi, esponenti e metodi del fascismo, l'attuazione di manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero proprie del nazismo in occasione di pubbliche riunioni. Per tali reati sono previste pene che possono arrivare fino a 5 anni di reclusione.

Bibliografia:

Mauro Albera e Giovanni Missaglia – Professione cittadino – Ed. Hoepli Milano 2008

il Manifesto degli intellettuali antifascisti

Accanto all'antifascismo più attivo e impegnato, vi fu la testimonianza morale di alcuni intellettuali, per esempio dei 12 professori universitari che nel 1931 si rifiutarono di giurare fedeltà al regime.

Una delle testimonianze più significative è senza dubbio quella di Benedetto Croce, il grande storico e filosofo che, dopo un'iniziale condiscendenza verso il fascismo, nel 1925 rese pubblico il proprio dissenso redigendo il celebre Manifesto degli intellettuali antifascisti, in polemica e contrapposizione col Manifesto degli intellettuali fascisti che era appena stato pubblicato sotto la direzione del filosofo Giovanni Gentile. Consideriamo alcune parole di Croce tratte dalla sua Risposta al Manifesto degli intellettuali fascisti, pubblicato a Roma nel 1925:

Una delle testimonianze più significative è senza dubbio quella di Benedetto Croce, il grande storico e filosofo che, dopo un'iniziale condiscendenza verso il fascismo, nel 1925 rese pubblico il proprio dissenso redigendo il celebre Manifesto degli intellettuali antifascisti, in polemica e contrapposizione col Manifesto degli intellettuali fascisti che era appena stato pubblicato sotto la direzione del filosofo Giovanni Gentile. Consideriamo alcune parole di Croce tratte dalla sua Risposta al Manifesto degli intellettuali fascisti, pubblicato a Roma nel 1925:

[...] Noi rivolgiamo gli occhi alle immagini degli uomini del Risorgimento, di coloro che per l'Italia operarono, patirono e morirono, e ci sembra di vederli offesi e turbati in volto alle parole che si pronunziano e agli atti che si compiono dai nostri italiani avversari [...]. La nostra fede non è un'escogitazione artificiosa e astratta o un invasamento di cervello, cagionato da mal certe o mal comprese teorie; ma è il possesso di una tradizione, diventata disposizione del sentimento, conformazione mentale e morale[...]. La presente lotta politica in Italia varrà, per ragione di contrasto, a ravvivare e a fare intendere in modo più profondo e più concreto al nostro popolo il pregio degli ordinamenti e dei metodi liberali, e a farli amare con più consapevole affetto. E forse un giorno, guardando serenamente al passato, si giudicherà che la prova che ora sosteniamo, aspra e dolorosa a noi, era uno stadio che l'Italia doveva percorrere per rinvigorire la sua vita nazionale, per compiere la sua educazione politica, per sentire in modo più severo i suoi doveri di popolo civile .

Croce, richiamandosi all'esperienza del Risorgimento, ribadisce la vitalità e la superiorità della tradizione liberale che il fascismo ha momentaneamente sconfitto. In realtà, il fascismo non è radicato nella storia italiana: è un invasamento di cervello, che finirà per mostrare tutta la sua inconsistenza. Anzi, in quanto esperienza di negazione della libertà, il fascismo contribuirà, per contrasto, a far capire e a far amare ancora di più agli italiani il valore della libertà e delle istituzioni liberali

Da queste poche parole si può intendere come Croce desse del fascismo una lettura molto diversa da quella di Gobetti, che pure era liberale. Nell'ottica di Croce il fascismo non è l'autobiografia della nazione, cioè un'esperienza radicata nella storia italiana e nel modo di essere degli italiani. Al contrario, esso è, per usare altre celebri espressioni crociane, una parentesi, una malattia morale. Esso è, perciò, una sorta di corpo estraneo alla storia italiana, un'esperienza passeggera da cui ci si può rimettere come da una malattia. La storia moderna - e quella italiana non fa eccezione - è storia della libertà, storia del progressivo affermarsi delle istituzioni e dei valori liberali. Il fascismo è, certo, un'esperienza aspra e dolorosa, che tuttavia può solo interrompere una storia che è destinata a continuare.

____________________________

Piero Gobetti (1901·1926)

Piero Gobetti (1901·1926)

Scrittore e politico, teorizzatore del liberalsocialismo, fu assertore dell'unione tra liberalismo laico e movimento operaio.

Morì a Parigi, dove era espatriato per sfuggire alla persecuzione fascista.

Piero Gobetti aveva visto nel fascismo una sorta di autobiografia della nazione: il fascismo, in questo senso, è la sintesi della storia italiana, dei suoi tratti più caratteristici e negativi, come la mancata integrazione delle masse popolari nella vita politica, la tendenza al servilismo, al conformismo e al culto del "capo". In questa prospettiva la lotta antifascista doveva rappresentare anche una sorta di rigenerazione morale dell'Italia.

Caratteri del fascismo

Alla voce Fascismo, dell'Enciclopedia italiana (più nota come Enciclopedia Treccani), la monumentale opera diretta dal filosofo Giovanni Gentile, il più autorevole intellettuale fascista, voce redatta dallo stesso Mussolini insieme a Gentile (1875 – 1944, ricoprì per due anni la carica di ministro dell’Istruzione del governo Mussolini), si dice:

Alla voce Fascismo, dell'Enciclopedia italiana (più nota come Enciclopedia Treccani), la monumentale opera diretta dal filosofo Giovanni Gentile, il più autorevole intellettuale fascista, voce redatta dallo stesso Mussolini insieme a Gentile (1875 – 1944, ricoprì per due anni la carica di ministro dell’Istruzione del governo Mussolini), si dice:

Antiindividualistica, la concezione fascista è per lo Stato: ed è per l'individuo in quanto esso coincide con lo Stato [...]. È contro il liberalismo classico [...] Il liberalismo negava lo Stato nell'interesse dell'individuo particolare; il fascismo riafferma lo Stato come la realtà vera dell'individuo. E se la libertà deve essere l'attributo dell'uomo reale, e non di quell'astratto fantoccio a cui pensava il liberalismo individualistico, il fascismo è per la libertà. È per la sola libertà che possa essere una cosa seria, la libertà dello Stato e dell'individuo nello Stato. Giacché, per il fascista, tutto è nello Stato, e nulla di umano o spirituale esiste, e tantomeno ha valore, fuori dello Stato. In tal senso il fascismo è totalitario [...].

Si vede bene che l'ideologia fascista va ben oltre la critica dell'individualismo negatore e sopraffattore degli interessi collettivi.

Qui viene negata alla radice l'idea stessa che l'individuo, come tale, abbia dei diritti indipendenti dalla sua appartenenza allo Stato. L'individuo è letteralmente fagocitato dallo Stato. Se, come afferma Gentile, non c'è altra libertà che nello Stato, ben si capisce come il fascismo abbia potuto incarcerare tutti gli oppositori politici o mettere fuori legge i partiti di opposizione, in nome, appunto, di un presunto bene dello Stato, da far valere anche contro quegli astratti fantocci che sono gli individui.

Un altro passo della voce Fascismo, ne mette bene in luce il carattere antisocialista:

Né individui fuori dallo Stato, né gruppi (partiti politici, associazioni, sindacati, classi). Perciò il fascismo è contro il socialismo che irrigidisce il movimento storico nella lotta di classe e ignora l'unità statale che le classi fonde in una sola realtà economica e morale [...].

In questo passo, Gentile contesta proprio questo fatto: che il socialismo ha il torto di irrigidire il movimento storico nella lotta di classe. L'errore dei socialisti è di non vedere il ruolo dello Stato: è vero che nella società, nel mondo economico, nelle fabbriche, c'è un contrasto tra classi, ma questa conflittualità è superata nello Stato. In altri termini, lo Stato sa individuare e realizzare il bene comune, al di là degli egoistici interessi di classe: è questa, per Gentile, l'unità statale che fonde le classi. Mentre per i socialisti lo Stato è l'espressione degli interessi della classe dominante, come si vede tra l'altro dal costante tentativo di impedire il suffragio universale e di limitare il diritto di voto in base al censo, per Gentile lo Stato è l'incarnazione dell'unità delle classi. Non è né borghese, né proletario, ma, appunto, nazionale.

Il 24 giugno 1943 il filosofo Giovanni Gentile pronunciò dal Campidoglio un discorso, trasmesso contemporaneamente dalla radio.

Agli sbigottiti cittadini di Roma, agli italiani che lo ascoltano alla radio il filosofo esalta il fascismo come teoria e prassi politica e dichiara che «nel corporativismo è l'avvenire» mentre per gli ascoltatori fascismo vuol dire ormai soltanto guerra, disordine, fame, arbitri, prepotenze. Celebra il carattere immortale dell'Italia, la solita Italia con Roma educatrice di barbari, con Roma cattolica, con Roma «elaboratrice e propagatrice mirabile dell'Evangelo», con Roma del rinascimento, capitale di quel regnum hominis che è il mondo moderno; ma il cittadino si domanda come si concilia questa anima immortale con l'alleanza ai tedeschi negatori del diritto di Roma, negatori del cattolicesimo, negatori della uguaglianza fra gli uomini, persecutori e massacratori in nome di barbare teorie di razza. E concludeva il filosofo che «il popolo è tutto un esercito» e invitava ad aver fede nella vittoria; quella fede che muove le montagne; ma proprio questa fede il popolo non poteva aver più per i cento segni del disordine e dell'impotenza.

Le concrete conseguenze politiche della dottrina fascista.

Se anche la classe, come l'individuo, è fagocitata dallo Stato e in esso annullata, ben si capisce, per esempio, la messa fuori legge di tutti i sindacati a eccezione di quelli fascisti. I sindacati, la CGL (Confederazione generale del Lavoro) e la CIL (Confederazione italiana dei lavoratori), in quanto organizzazioni di classe, non apparivano al fascismo come una legittima forma di organizzazione degli interessi, dei bisogni e dei diritti dei lavoratori, ma come una minaccia all'unità nazionale dello Stato.

1920: fascisti devastano la sede del giornale IL PAESE

Pane e Coraggio

... ci vuole coraggio / a trascinare le nostre suole /

da una terra che ci odia /ad un'altra che non ci vuole ...

| Proprio sul filo della frontiera E sì che l'Italia sembrava un sogno Che stesse lì a farsi toccare. E noi cambiavamo molto in fretta vista per televisione disorientati dalla miseria e da un po' di televisione. Pane e coraggio ci vogliono ancora che c'hai il cappello per comandare che reggi l'ombrello per riparare.

| Per riparare questi figli Nina ci vogliono scarpe buone Proprio sul filo della frontiera Canzone di Ivano Fossati

|

La storia della canzone è narrata in prima persona da un emigrante clandestino che sta per varcare il confine per entrare in Italia. La canzone è un'epica del coraggio e del pane: il coraggio dei migranti che, obbligati dalla loro miseria, intraprendono un viaggio verso terre che non li vogliono; il pane della condivisione che, nutrimento dei poveri, dovrebbe almeno essere un diritto per tutti.

principali provvedimenti legislativi adottati dal fascismo

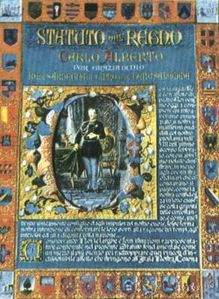

Lo Statuto albertino, nato nel 1848 come Costituzione del regno di Sardegna, divenne nel 1861 la prima Costituzione dell’Italia unita.

Lo Statuto albertino era una costituzione flessibile, cioè poteva essere modificato attraverso delle semplici leggi ordinarie, secondo le esigenze politiche del sovrano e della maggioranza di governo. Proprio questa flessibilità permise ai fascisti di cancellare i diritti previsti dallo Statuto lasciandolo formalmente immutato.

Per comprendere lo svuotamento dello Statuto, è importante ricordare i principali provvedimenti legislativi adottati dal fascismo.

Fine dell’autonomia del Parlamento

Le leggi del 24 dicembre 1925 e del 31 gennaio 1926 sottrassero praticamente il potere legislativo al Parlamento, attribuendolo al potere esecutivo, cioè al capo del Governo (nuova e significativa designazione del presidente del Consiglio): nessuna legge poteva neppure essere presentata in Parlamento senza la preventiva approvazione del Duce. In questo modo il Parlamento veniva privato anche del cosiddetto potere di iniziativa legislativa, cioè della possibilità di presentare dei disegni di legge.

Fine delle autonomie locali

La legge del 4 febbraio 1926 soppresse il sistema elettivo per le amministrazioni comunali e provinciali. I sindaci democraticamente eletti dal popolo furono sostituiti dai podestà nominati dal Governo.

Fine della libertà politica e sindacale

Nel 1926 furono sciolti tutti i partiti ad eccezione di quello fascista (Partito Nazionale Fascista); nel medesimo anno venne proibito per legge lo sciopero e gli unici sindacati legalmente riconosciuti divennero quelli fascisti, controllati dal Governo e da Mussolini.

Fine della libertà di stampa

La stampa venne "fascistizzata": i giornali di opposizione furono soppressi o cambiarono di proprietà, adeguandosi alle direttive fasciste. In pratica, venne abolita qualunque libertà di critica.

Fine delle libertà personali

La legge del 25 novembre '1926 reintrodusse la pena di morte per i reati contro la sicurezza dello Stato e istituì il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, un formidabile strumento di repressione del dissenso politico.

Come ci ricorda Emilio Gentile (Fascismo, Storia e interpretazione, Bari, Laterza, 2002), tra il1918 e il 1943, il Tribunale speciale giudicò 5.319 imputati di cui 5155 furono condannati per un totale di 27.735 anni di prigione, fra cui 7 condanne all'ergastolo. Circa 15 mila italiani fra il 1926 e il 1943, furono inviati al "confino", in paesi lontani dalla loro abituale abitazione.

Fine del diritto di voto

La legge del 17 maggio 1928 stravolse di fatto il sistema parlamentare e il diritto di voto venne trasformato in una vera e propria farsa. Fu infatti attribuito alle autorità fasciste, precisamente al Gran Consiglio del fascismo il compito di predisporre la lista dei candidati alle elezioni della Camera. Gli elettori potevano soltanto approvarla o respingerla in blocco. Tra l'altro il voto non era segreto, in quanto la scheda del sì era tricolore, quella del no era bianca.

Il razzismo

Il 17 novembre 1938 furono approvate le leggi razziali.

Come dice Gentile:

“Dal 1938, l'Italia divenne ufficialmente uno Stato antisemita, gli ebrei italiani, circa 50 mila, furono discriminati e messi al bando dalle istituzioni statali, dalla scuola e dalla vita pubblica. Anche se l'antisemitismo fascista non produsse i risultati più orridi dell’antisemitismo nazista, la discriminazione fu comunque la premessa per una più spietata persecuzione, quale fu messa in pratica più tardi nella Repubblica sociale”.

Fine del parlamentarismo

Nel 1938 la Camera dei deputati fu soppressa e sostituita dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, una Camera non elettiva, formata da membri fedeli del regime e incaricata soltanto di "collaborare" col Governo alla formazione delle leggi.

Queste misure avevano trasformato l'Italia liberale disegnata dallo Statuto albertino in un vero e proprio Stato totalitario: dittatura personale del Duce, partito unico, repressione poliziesca del dissenso politico, limitazione e cancellazione dei diritti civili, controllo totale e monopolistico dei mezzi di informazione utilizzati a scopo di propaganda, ne costituivano gli ingredienti fondamentali. Del resto, il carattere antiliberale e, naturalmente, antisocialista del fascismo fu rivendicato dai fascisti stessi.

Bibliografia:

Mauro Albera e Giovanni Missaglia - “Professione Cittadino” - Ed. Hoepli 2008

Lo Statuto albertino

Lo Statuto albertino, nato nel 1848 come Costituzione del Regno di Sardegna, divenne nel 1861 la prima Costituzione dell'Italia unita. Queste le sue principali previsioni:

· l'Italia è una monarchia costituzionale. Il re è titolare del potere esecutivo ed esercita, insieme alle Camere, quello legislativo. Per quanto riguarda il primo, è sua la facoltà di nominare e revocare i ministri. Per quanto riguarda il secondo, il re ha il potere di sanzionare e promulgare le leggi approvate dal Parlamento. Senza sanzione e promulgazione del re, una legge, anche se approvata dal Parlamento, non può entrare in vigore;

· il Parlamento è formato da due Camere: la Camera dei deputati, eletta a suffragio censitario da una parte del popolo, e il Senato, nominato direttamente dal re;

· a tutti i cittadini vengono riconosciuti alcuni importanti diritti: uguaglianza giuridica, libertà individuale, libertà di domicilio, libertà di stampa, libertà di riunione, diritto di proprietà.

È vero che, mentre la formulazione astratta degli articoli sembra riconoscere indistintamente a tutti questi diritti, la realtà concreta era ben diversa. La legge, infatti, non era il prodotto di un Parlamento eletto a suffragio universale e perciò rappresentativo degli interessi e degli orientamenti di tutte le classi sociali presenti in Italia. In questo modo i diritti non avevano un significato davvero universale, ma classista. Ciò non toglie l'importanza del riconoscimento formale dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

È fondamentale ricordare che lo Statuto albertino era una costituzione flessibile. Come sappiamo, questo significa che esso poteva essere modificato attraverso delle semplici leggi ordinarie, secondo le esigenze politiche del sovrano e della maggioranza di governo. Proprio questa flessibilità permise ai fascisti di cancellare i diritti previsti dallo Statuto lasciandolo formalmente immutato.

Bibliografia:

Mauro Albera e Giovanni Missaglia – Professione cittadino – Ed. Hoepli Milano 2008

Le radici della Costituzione italiana

Un testamento di centomila morti: con questa tragica e bellissima espressione, di Piero Calamandrei, insigne giurista esponente del Partito d'Azione e membro dell'Assemblea Costituente, ha definito la Costituzione della Repubblica italiana. Rivolgendosi a un pubblico di studenti universitari, il 26 gennaio del 1955, Calamandrei pronunciò, tra le altre, le seguenti parole:

Ora vedete, io ho poco altro da dirvi. In questa Costituzione, c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie: sono tutti sfociati qui, negli articoli. Ed a saper intendere, dietro questi articoli si sentono delle voci lontane.

Quando leggo nell'articolo 2 "L'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" o quando leggo nell'articolo 11 "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli", "la patria italiana in mezzo alle altre patrie", ma questo è Mazzini! Questa è la voce di Mazzini.

O quando leggo nell'articolo 8 "Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge", ma questo è Cavour! O quando leggo nell'articolo 5 "La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali", ma questo è Cattaneo! O quando nell'articolo 52 leggo, a proposito delle forze armate, "L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica ", l'esercito di popolo, ma questo è Garibaldi! O quando leggo all'articolo 27 "Non è ammessa la pena di morte", ma questo, studenti milanesi, è Beccaria!! Grandi voci lontane, grandi nomi lontani. Ma ci sono anche umili nomi, voci recenti. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione!! Dietro ogni articolo di questa Costituzione, voi giovani dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta. Vi ho detto che questa è una Carta morta: no, non è una Carta morta, questo è un testamento, un testamento di centomila morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità; andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.

Le riflessioni di Calamandrei sono un'introduzione ideale alla storia della Costituzione italiana. I riferimenti a Beccaria, a Mazzini, a Garibaldi, a Cavour e a Cattaneo esprimono bene il radicamento della nostra Costituzione nella tradizione della migliore intellettualità italiana e nell'opera dei protagonisti del nostro Risorgimento che portò, nel 1861, alla nascita dell'Italia unita.

Il riferimento ai partigiani, alle migliaia di morti caduti nella Resistenza, richiama, invece, la radice più immediata e vicina della Costituzione: l'antifascismo e la lotta partigiana. Se non si tiene presente che questa è l'origine della nostra Carta costituzionale, non se ne può capire nulla e, soprattutto, non se ne può apprezzare il valore civile.

Bibliografia:

Mauro Albera e Giovanni Missaglia – Professione cittadino – Ed. Hoepli Milano 2008

De Nicola e Terracini firmano la Costituzione Italiana

L'identità nazionale

Le conseguenze della dittatura fascista e della seconda guerra mondiale sull'identità italiana.

Dopo un secolo e mezzo di storia nazionale, il problema di ridefinire i tratti distintivi dell'identità italiana è tornato in primo piano.

Quali fattori costituiscono ai giorni nostri il cemento del nostro Stato unitario? Che cosa ci fa sentire italiani? In verità non è da oggi che ci si domanda se gli italiani si sentano effettivamente partecipi di una comunità nazionale, identificandosi con la storia, le memorie, la cultura del loro paese. Non da oggi ci si chiede se l'Italia sia un vero Stato e una vera nazione, e quali siano i suoi valori fondanti. Non c'è dubbio che il ritardo della nostra unificazione nazionale, rispetto ad altri paesi europei, e il modo con cui essa avvenne per iniziativa di alcune minoranze politiche più attive e consapevoli, abbiano lasciato il segno. Giacché si trattò più di un' annessione territoriale e sociale. Sicché, fatta l'Italia, rimaneva da fare gli italiani, come dicevano Massimo D'Azeglio e tanti patrioti con lui.

Oltretutto, a rendere più difficile quest'impresa stavano non solo le profonde differenze economiche, di leggi e di costumi, fra le varie contrade d'Italia. C'era di mezzo anche l'opposizione della Chiesa allo Stato liberale sorto dalle lotte del Risorgimento, nonché la carica sovversiva delle plebi più diseredate che costituivano la maggior parte della popolazione.

Il regime fascista, bloccando il pur faticoso percorso del paese verso un sistema di democrazia liberale, non solo mise al bando della vita pubblica una parte degli italiani, ma impose una concezione dei princìpi e degli interessi nazionali che avevano a che fare con un'aggressiva politica di potenza e un'ideologia imperialistica, di superiorità verso altri popoli. Inoltre, il fascismo finì per fagocitare le istituzioni nell'ambito di uno Stato totalitario e per irreggimentare ogni aspetto della vita collettiva nelle maglie di un ordinamento autoritario e cesarista. Fu dunque un consenso estorto, o comunque pianificato dall'alto, quello su cui si basò la nazionalizzazione delle masse nel ventennio mussoliniano.

La guerra in cui il regime fascista precipitò il paese nel 1940, conclusasi con una pesante disfatta militare, non solo annullò d'un colpo molti dei risultati conseguiti fra mille difficoltà dalle precedenti generazioni, ma determinò anche una grave crisi d'identità. Insieme alla disgregazione delle strutture dello Stato, vennero infatti allentandosi i reciproci legami fra le varie parti della penisola a causa dell'estrema diversità delle esperienze vissute dopo l'armistizio del settembre 1943 dalle popolazioni nei territori del sud lasciati dagli anglo-americani, dove aveva trovato rifugio la Monarchia insieme al governo Badoglio, e in quelli del centro-nord sotto il dominio nazifascista.

Ma a creare un solco profondo e lacerante fra gli italiani fu soprattutto la lunga e sanguinosa guerra fra la Repubblica di Salò, ultima incarnazione del regime fascista, e le forze antifasciste della Resistenza impegnatesi nella lotta armata contro l'occupante tedesco. Unitamente a questa spaccatura, s'era andata determinando un'altra scissione, quella dovuta al disimpegno di una massa consistente della popolazione restia quando non del tutto refrattaria, a schierarsi per una delle due parti. Era travolta da una guerra il cui fronte risaliva lentamente l'intera penisola, e si sentiva estranea non solo alle mire degli eserciti contrapposti, ma anche e soprattutto all'universo, alle ideologie tanto dell'una che dell'altra fazione italiana. O perché preoccupata della propria integrità per le eventuali conseguenze di una precisa scelta di campo. Insomma, una sorta di "zona grigia", vasta e multiforme, diffusa per lo più tra la piccola e media borghesia, ma anche in alcuni ambienti intellettuali, il cui attendismo politico e psicologico si sarebbe sciolto soltanto negli ultimi mesi di guerra, in coincidenza con il ripiegamento dalla "linea gotica" dei tedeschi, travolti dall'avanzata degli alleati e con lo sbandamento delle forze ancora fedeli a Mussolini.

All'indomani della lotta di liberazione nazionale e del ritorno dell'Italia alla democrazia, Benedetto Croce e Gaetano Salvemini, i più autorevoli eredi della tradizione risorgimentale (nelle sue due componenti, quella moderata e quella progressista), ritenevano che sarebbe spettato in primo luogo alle élite (come era avvenuto ai tempi dell'unificazione nazionale) illuminare e guidare il cammino dell'Italia sulla via della rinascita, in ragione di un forte senso di responsabilità e di un'alta ispirazione civile e morale. Ma in quel drammatico frangente, a imporsi sulla scena furono i partiti popolari di massa (n.d.r. la Democrazia Cristiana, i partiti Comunista e Socialista), gli unici soggetti che potessero assicurare la più ampia mobilitazione politica e sociale necessaria ad affrontare la situazione d'emergenza in cui versava la penisola.

Da un articolo di Valerio Castronovo pubblicato in “Storie d’Italia dall’unità al 2000”

17 marzo 1861 - 17 marzo 2011

AUGURI ITALIA

"Fratelli d'Italia"

I simboli più significativi della nostra identità di Nazione, come il “Canto degli Italiani” di Goffredo Mameli, esprimono l’anelito di unità e di libertà di un popolo. Attraverso questo filo, dal Risorgimento alla Repubblica, si è costruita la comune identità di valori che il nostro popolo custodisce e garantisce con le sue Istituzioni. Anche di questo è fatta l’identità di una Nazione: il sentirsi Nazione nel mondo, riconosciuta e rispettata.

Giorgio Napolitano

Presidente della Repubblica

Indignatevi!

Dal libro Indignez vous! di Stéphane Hessel

Il motivo base della Resistenza era l’indignazione. Noi, veterani dei movimenti di resistenza e delle forze combattenti della France libre, noi ci appelliamo alle giovani generazioni perché facciano vivere, trasmettano l’eredità della Resistenza e dei suoi ideali. Noi diciamo loro: dateci il cambio, indignatevi. I responsabili della politica, dell’economia, gli intellettuali e l’insieme della società non devono scoraggiarsi, non devono lasciarsi impressionare dall’attuale dittatura internazionale dei mercati finanziari che minacciano la pace e la democrazia.

...

Le basi delle conquiste sociali della Resistenza sono oggi messe nuovamente in discussione.

...

Ma come può oggi mancare il denaro per mantenere e prolungare queste conquiste quando la produzione della ricchezze è considerevolmente aumentata dopo la Liberazione, periodo nel quale l’Europa è stata distrutta? Se non perché il potere del denaro così combattuto dalla Resistenza, non è mai stato tanto grande, insolente, egoista, con i suoi servitori fino alle più alte sfere dello Stato. Le banche ormai privatizzate si mostrano dapprima preoccupate dei loro dividendi e degli alti stipendi dei loro dirigenti, niente per l’interesse generale. Le differenza tra i più poveri e i più ricchi non è mai stata così grande e la corsa al denaro, alla competizione altrettanto incoraggiate.

...

L’indifferenza è il peggior atteggiamento.

È vero, le ragioni per indignarsi possono apparire meno nette oggi in un mondo troppo complesso. Chi comanda, chi decide. Non è facile distinguere tutte le correnti che ci governano ... Viviamo in una interconnettività che non è mai esistita. Ma nel mondo ci sono delle cose insopportabili. Per vederle, occorre ben osservare, cercare. Il peggiore degli atteggiamenti è l’indifferenza, dire «non posso farci niente» ... Comportandovi così, perdete una delle componenti essenziali dell’essere umano. Una delle componenti indispensabili: la facoltà di indignarsi e l’impegno che ne è la conseguenza.

Si possono già identificare due grandi nuove sfide:

1) La grandissima differenza che esiste tra i molto poveri e i molto ricchi e che non cessa di ridursi. È una delle novità del XX e del XXI secolo. Coloro che sono molto poveri, oggi guadagnano appena due dollari al giorno. Non si può lasciar crescere ancora questa differenza. Solo questa constatazione deve suscitare un impegno.

2) I diritti dell’uomo e lo stato del pianeta ...

Auguro a tutti, a ciascuno di voi, di avere il vostro motivo di indignazione. È prezioso. Quando qualcosa vi indigna, come io ero indignato per il nazismo, allora si diventa militanti, forti ed impegnati. Ci si unisce a questa corrente della storia e la grande corrente della storia deve proseguire con il contributo di ciascuno. E questa corrente va verso più giustizia, più libertà ...

Questi diritti, sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948 a Parigi.

Cito l’articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: «ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza»; l’articolo 22: « Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. ...

Ai giovani dico: guardatevi intorno, troverete gli argomenti che giustificano la vostra indignazione - il trattamento riservato agli immigrati, ai clandestini, ai Rom.

Troverete delle situazioni concrete che vi porteranno ad iniziare un‘azione forte ... Cercate e le troverete! ...

Stéphane Hessel

Ha 93 anni. È nato a Berlino nel 1917, da padre ebreo scrittore, traduttore, Franz Hessel, e da madre pittrice, appassionata di lirica, Helen Grund, anche lei scrittrice. I suoi genitori si stabiliscono a Parigi, nel 1924, con i due figli, Ulrich, il maggiore, e Stéphane.

Ha 93 anni. È nato a Berlino nel 1917, da padre ebreo scrittore, traduttore, Franz Hessel, e da madre pittrice, appassionata di lirica, Helen Grund, anche lei scrittrice. I suoi genitori si stabiliscono a Parigi, nel 1924, con i due figli, Ulrich, il maggiore, e Stéphane.

Stéphane frequenta la Scuola Normale, ma la guerra interrompe i suoi studi. Naturalizzato francese nel 1937, e mobilitato allo scoppio della seconda guerra mondiale. Nel maggio 1941, raggiunge la France libre del Generale De Gaulle, a Londra. Lavora nell’Ufficio del controspionaggio. A fine marzo 1944, sbarca clandestinamente in Francia incaricato di una missione in vista dello sbarco alleato. Il 10 luglio 1944 viene arrestato a Parigi dalla Gestapo ed inviato a Buchenwald, l’8 agosto 1944, pochi giorni prima della liberazione di Parigi.

Il giorno prima di essere impiccato, riesce a cambiare la sua identità con quella di un francese moro di tifo nel campo di concentramento. Con il nuovo nome viene trasferito nel campo di Rottleberode, vicino ad una fabbrica dove atterrano i bombardieri tedeschi, gli Junker 52, ma fortunatamente viene impiegato come contabile. Evade. Ripreso viene internato a Dora dove si fabbricano le V-1 e le V-2, questi missili con i quali i nazisti sperano ancora di vincere la guerra. Affidato alla compagnia disciplinare, fugge nuovamente quando ormai le truppe alleate si avvicinano al lager di Dora. Infine ritrova a Parigi la moglie Vitia, madre dei suoi tre figli, due maschi e una femmina.

Il libro di Stéphane Hessel è stato tradotto anche in italiano

/image%2F1186175%2F20140810%2Fob_e5a2c4_logo-anpi-copie.bmp)