16 ottobre 1943: il "sabato nero" del ghetto di Roma

La sinagoga di Roma

La sinagoga di Roma

Ghetto di Roma, 16 ottobre 1943: alle 5.15 del mattino le SS rastrellano 1.024 persone. Due giorni dopo, diciotto vagoni piombati partono dalla stazione Tiburtina diretti al campo di concentramento di Auschwitz: solo sedici persone faranno ritorno.

È il 16 ottobre del 1943, il "sabato nero" del ghetto di Roma. Alle 5.15 del mattino le SS invadono le strade del Portico d’Ottavia e rastrellano 1024 persone, tra cui oltre 200 bambini. Due giorni dopo, alle 14.05 del 18 ottobre, diciotto vagoni piombati partiranno dalla stazione Tiburtina. Dopo sei giorni arriveranno al campo di concentramento di Auschwitz in territorio polacco.

Solo quindici uomini e una donna (Settimia Spizzichino) ritorneranno a casa dalla Polonia. Nessuno dei duecento bambini è mai tornato.

Documenti emersi dagli archivi americani fanno luce su una verità inquietante: il corso degli eventi poteva essere cambiato. Gli alleati sapevano dell’imminente rastrellamento, ma non fecero nulla per impedirlo.

Il 25 settembre del 1943, il tenente colonnello Herbert Kappler, capo delle SS a Roma, riceve l’ordine da Berlino di procedere al rastrellamento del Ghetto della capitale italiana. Il capitano decide però di non eseguire subito l’ordine. Insieme al console tedesco, Eitel Friedrich Moellhausen, assume sin dal principio un comportamento molto strano. I due uomini si rivolgono, all’indomani dell’ordine ricevuto da Berlino, al Feldmaresciallo Albert Kesserling, comandante delle truppe tedesche in Sud Italia, che non concede immediatamente l’appoggio militare all’operazione.

L’oro di Roma

La sera stessa Kappler convoca a Villa Volkonsky, sede del comando tedesco a Roma, i massimi rappresentanti della comunità ebraica Ugo Foà, Presidente della Comunità Israelitica di Roma e Dante Almansi, Presidente della Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, per ricattarli. La richiesta è cinquanta chili d’oro in cambio della salvezza. La consegna dell'oro avviene non già a Villa Volkonsky ma a Via Tasso, e precisamente al numero 155, che non era ancora il famigerato carcere delle SS, luogo di torture e terrore che diventerà in seguito, ma formalmente “l'Ufficio di Collocamento dei Lavoratori italiani per la Germania” (è ora sede del Museo Storico della Liberazione).

Kappler non si presenta. Non vuole abbassarsi alla formalità di ricevere quell'oro che ha estorto. Si fa sostituire da un ufficiale di grado inferiore, il capitano Kurt Schutz. La pesatura viene eseguita con una bilancia della portata di 5 chili. Ogni pesata viene registrata contemporaneamente da Dante Almansi e da un ufficiale tedesco, che si trovano alle due estremità del tavolo. Alla fine dell'operazione, mentre Almansi ha segnato dieci pesate, il capitano Schutz dichiarava risentito che le pesate sono nove. Le proteste di tutti gli ebrei presenti irritano ancor di più il capitano che si oppone anche a quella che era la via più semplice per sciogliere ogni dubbio, cioè ripetere l'operazione. Finalmente, di fronte alle vive insistenze da parte ebraica, il capitano Schutz dà l'ordine di ripetere le pesate. I chili sono 50.

La retata

La comunità non è, ovviamente, al corrente dell’accordo che i due hanno già fatto con Kesserling. Non può sapere che già è stato deciso di non portare avanti l’ordine di Berlino, almeno fino a quel momento. Kappler mente a tutti, mentirà anche durante il processo a suo carico. La città e il Vaticano si mobilitano per aiutare gli ebrei, l’oro è consegnato nei tempi prestabiliti e la comunità si sente finalmente al sicuro. Ma ai primi di ottobre il governo tedesco invia a Roma il Capitano delle SS Theo Dannecker per procedere alla deportazione e velocizzare i tempi. Dannecker è un “esperto” di fiducia di Eichmann che aveva dato il via ai rastrellamenti di Parigi. Grazie ai documenti ritrovati negli archivi degli Stati Uniti, si scopre ora che Kappler e Moellhausen temevano la reazione dei carabinieri se si fosse proceduto al rastrellamento. Ma a Dannecker questo aspetto non spaventa e organizza la retata. Oggi, però, sempre grazie ai documenti segreti, si scopre che milleduecento persone avrebbero ancora potuto salvarsi, anche dopo l’intervento di Dannecker: gli americani erano entrati in possesso di una trasmittente che decifrava i messaggi nazisti. Per quale motivo allora non alzarono un dito per fermare la strage? E Pio XII perché si limitò solo a protestare? Il Papa, in realtà, era sottoposto ad un tacito ricatto: più di 800mila ebrei si erano rifugiati nelle chiese e nei conventi di tutta Europa, in gran parte occupata dai nazisti.

Cosa ne fu allora degli ebrei del ghetto di Roma? Abbandonati al loro destino, non ebbero più scampo. Dal Collegio Militare su Via della Lungara furono tradotti alla stazione Tiburtina, e da lì ad Auschwitz.

Il rapporto di Kappler sulla deportazione degli ebrei romani

Settembre 1943: i militari italiani a Cefalonia

A Cefalonia la divisione "Acqui" scelse la via della lotta senza speranza e, dopo otto giorni di combattimenti, cedette a preponderanti forze tedesche. La rappresaglia fu inaudita e precisa.

«Decisero di non cedere le armi. Preferirono combattere e morire per la patria. Tennero fede al giuramento ... La loro scelta consapevole fu il primo atto della Resistenza ...

Carlo Azeglio Ciampi, Cefalonia, 1° marzo 2001

La Divisione "Acqui" l'otto Settembre 1943 presidiava l'isola di Cefalonia con la maggior parte dei suoi effettivi ad eccezione del 18° Regg. Fanteria del III Gruppo del 33° Regg. Artiglieria e della 333ma batteria 20m/m dislocati nell'isola di Corfù.

L'organico della Div. Acqui all'8 settembre a Cefalonia era così composto: 17 Reggimento Fanteria - 317 Reggimento Fanteria - 33 Reggimento Artiglieria - 33 Compagnia Genio T.R.T - 31 Compagnia Genio Artieri - 3 Ospedali da Campo.

Negli ultimi tempi erano stati aggregati come rinforzo due compagnie mitraglieri di Corpo d'Armata - una compagnia Genio Lavoratori. Dalla Acqui dipendeva pure il Comando Marina di Argostoli dotato di tre batterie per la difesa costiera, una flottiglia di MAS e una flottiglia di Dragamine, un reparto di Carabinieri e un reparto di Guardia Finanza.

Il totale delle truppe italiane si aggirava su undicimilacinquecento uomini fra sottoufficiali e truppa con 525 ufficiali.

Nel mese di Agosto 1943 a integrare il Presidio Italiano era sbarcato nell'isola un contingente di truppe tedesche costituite da un reggimento granatieri di fortezza con 9 pezzi di artiglieria. Tale contingente ammontava complessivamente a 1800 uomini fra cui 25 ufficiali, al Comando del Ten. Col. Hans Barge.

Nella notte dall'8 al 9 Settembre giunse al Comando Divisione il primo radiogramma dal Gen. Vecchiarelli Comandante Generale delle Truppe in territorio Greco che deformava nella lettera e nello spirito il proclama del maresciallo Badoglio condizionando l'atteggiamento della truppa alla linea di condotta che avrebbero assunto nei nostri confronti i tedeschi, non trascurando tuttavia che l'ex alleato veniva additato come nuovo nemico contro il quale bisognava tempestivamente premunirsi.

Il giorno 9 si è incominciato a notare un gran movimento di alcuni autocarri tedeschi dalla penisola di Lixuri dove erano dislocati verso Argostoli la capitale dell'isola.

Questo movimento aveva lo scopo di apportare rinforzi al proprio presidio di Argostoli.

Alla sera il Gen. Gandin Comandante la Divisione, invitava a rapporto il Ten. Col. Barge per comunicargli il testo del primo radiogramma del generale Vecchiarelli.

Il Barge assicurava che non aveva fino a quel momento ricevuto alcuna direttiva dal comando superiore tedesco, pertanto avrebbe continuato a collaborare con la Divisione nel senso di evitare che sorgessero incidenti tra italiani e tedeschi.

Il Gen. Gandin invitava a colazione il Ten. Col. Barge, il quale se ne esimeva, inviando come suo rappresentante il Ten. Fanth, il quale al brindisi si levava augurando all'Italia, tanto provata da una lunga guerra sfortunata, un'avvenire migliore e per chiarire che qualunque sviluppo avessero potuto assumere i rapporti italo tedeschi, sarebbero stati improntati a cavalleresca lealtà.

Nella notte perveniva il secondo radiogramma emesso dal Gen. Vecchiarelli con il seguente testo: "Seguito mio ordine 0225006 dell'otto corrente. Presidi costieri devono rimanere attuali posizioni fino al cambio con reparti tedeschi non oltre le ore 10 del giorno 10 Settembre. In aderenza clausole armistiziali truppe italiane non oppongano da questa ora resistenza ad eventuali azioni forza anglo americane. Reagiscano invece ad eventuali azioni forze ribelli. Truppe italiane rientreranno al più presto in Italia, una volta sostituite grandi unità si concentreranno in zone che mi riservo fissare unitamente modalità trasferimento. Siano portate al seguito armi individuali ufficiali e truppa con relativo munizionamento in misura adeguata a eventuali esigenze belliche contro ribelli. Siano lasciate a reparti tedeschi subentranti armi collettive tutte artiglierie con relativo munizionamento. Conseguiranno parimenti armi collettive tutti altri reparti delle forze armate italiane in Grecia, avrà inizio a richiesta comandi tedeschi a partire da ore 12 di oggi - firmato Generale Vecchiarelli".

Questo telegramma determinò lo sbandamento delle Divisioni in Grecia e destò nel comando della Acqui un doloroso stupore.

Esso pose il Gen. Gandin Comandante della Acqui dinanzi ai seguenti interrogativi: come cedere le armi ai tedeschi, cioè ai nemici degli alleati, quando l'ordine del Governo imponeva di cessare le ostilità contro gli alleati e di reagire ad atti di violenza tedesca? Bisogna ubbidire al Governo o disubbidire al Comandante dell'armata o viceversa?

Da questo tragico dilemma aveva inizio il dramma di Cefalonia.

Allo Stato Maggiore della Divisione a rapporto con il Gen. Gandin sorse un dubbio sul secondo radiogramma così in contrasto con il proclama del Governo che poteva essere apocrifo, perchè a conoscenza che sin dall'8 Settembre parecchi comandi in Grecia avevano deposto le armi ed i rispettivi cifrari erano caduti in mano tedesca.

Pertanto tale radiogramma veniva respinto al comando d'Armata come parzialmente indecifrabile. Sta di fatto che tale radiogramma paralizzò l'iniziale orientamento anti-tedesco del comando Divisione.

Il giorno 10 di mattina verso le ore 8 si presentava al comando Divisione il Ten. Col. Barge che a nome del comando superiore tedesco, chiedeva la cessione completa delle armi compresa quelle individuali definendo come termine le ore 10 dell'11 Settembre e come località di consegna la piazza principale di Argostoli alla presenza della popolazione.

Il Gen. comandante rispondeva chiedendo una dilazione dei termini, facendo presente di avere ricevuto dal Comando d'Armata un solo radiogramma e che era stato costretto a respingerlo perchè indecifrabile, chiedendo altresì di consegnare solamente le artiglierie e l'armamento collettivo scartando la piazza di Argostoli al fine di evitare al soldato italiano una così aperta umiliazione dinanzi alla popolazione greca.

Il Ten. Col. Barge si congedava promettendo di prospettare ogni cosa al proprio comando.

Nel frattempo il Gen. Gandin convocava a rapporto il Gen. Gherzi Comandante della Fanteria e tutti i comandanti dei Reggimenti nonchè il Comandante delle forze navali per esporre la situazione e sentire i rispettivi pareri.

In questo primo Consiglio di guerra prevale il parere di cedere le armi collettive, ma non le armi individuali. La notizia dell'ingiunzione di cedere le armi si era diffuso come un baleno nei reparti che manifestavano un acceso risentimento antitedesco.

I soldati della Acqui non intendevano sottostare alla grave umiliazione di fronte alla popolazione di Cefalonia.

Dello stesso parere erano la maggior parte dei giovani ufficiali. I tedeschi infrangendo lo "Status quo" conseguente alle trattative in corso, attuarono numerosi spostamenti di truppe facendo altresì affluire rinforzi dal continente.

Ma la Acqui era ben decisa a non lasciarsi sopraffare. A rafforzare questa situazione contribuiva la solidarietà del popolo greco che si univa spiritualmente al soldato italiano compresi gli ufficiali dell'esercito popolare greco di liberazione che operava sulle montagne, i quali si presentavano ai nostri comandi chiedendo armi ed offrendo generosamente la loro collaborazione.

Nella notte del 10 e 11 Settembre si rinnovavano i colloqui tra il Gen. Gandin e il Ten. Col. Barge venendo ad un accordo in linea di massima che prevedeva la consegna esclusiva delle armi collettive.

Nella mattinata dell'11 Settembre però il Ten. Col. Barge invitava repentinamente il Gen. Gandin a definire chiaramente il suo atteggiamento, sottoponendogli la scelta tra le seguenti proposte:

1 - con i tedeschi

2 - contro i tedeschi

3 - cedere tutte le armi anche quelle individuali.

Termine del tempo per la risposta: le ore 19 dello stesso giorno.

I tedeschi, era chiaro, non intendevano perdere tempo e verso le ore 17 puntavano un semovente su un nostro dragamine che isolato era costretto a ritirarsi dopo aver consegnato gli otturatori delle due mitragliatrici al comando artiglieria.

Il Generale Comandante a questo punto riuniva nuovamente a Consiglio tutti i comandanti di corpo, ma prima di trasmettere al comando tedesco la risposta definitiva all'ultimatum riuniva i sette Cappellani della divisione per sentire il loro definitivo parere.

I Cappellani ad eccezione di uno consigliavano la cessione delle armi.

La giornata del 12 Settembre si profilava molto burrascosa e densa di eventi. Fin dalle prime ore veniva notato un intenso via vai di aerei che paracadutavano rifornimenti ai tedeschi. Vennero pure segnalati sbarchi di uomini e mezzi nella baie rimaste isolate per la partenza dei mezzi navali che avevano ricevuto ordine di partire per nuove basi.

Il giorno 14 Settembre alle 2 antimeridiane, il Generale Comandante mediante fonogramma urgente pregava i comandanti di reparto di invitare le truppe ad esprimere il proprio parere sui seguenti 3 punti prima di prendere di fronte a Dio e agli uomini la suprema decisione:

1 - contro i tedeschi

2 - insieme ai tedeschi

3 - cessione delle armi.

All'alba ogni comandante raduna i suoi uomini e commenta con serenità obbiettiva la drammaticità della situazione. Alle prime ore del giorno 14 il Comando Divisione raccoglie l'esito del plebiscito. La risposta che prorompe unanime, concorde, è una sola: il primo punto ha riscosso il cento per cento delle adesioni. "Guerra al tedesco"

Contemporaneamente perviene dal Comando supremo italiano un cifrato a firma "Gen. Francesco Rossi" che ordina di resistere alle richieste tedesche, confermando l'ordine governativo dell'8 Settembre 1943.

A questo punto la posizione della Acqui è ormai chiara. L'ordine del Comando supremo elimina ogni dubbio.

Alle ore 12 il Comando Divisione consegna in Argostoli al comando tedesco la seguente risposta: per ordine del Comando supremo Italiano e per volontà degli ufficiali e dei soldati, la Divisione Acqui non cede le armi. Il Comando tedesco farà conoscere le sue decisioni entro le ore 9 del giorno 15 Settembre.

Ormai non c'è più tempo da perdere, il comando Divisione, il Comando Artiglieria e il Comando Genio si trasferiscono presso il Comando tattico in località Procopata.

Alle ore 10.45 le batterie contraeree aprivano il fuoco contro due idroplani da trasporto e una batteria del 33° Artiglieria affondava un pontone carico di tedeschi che tentava di accostarsi alla riva.

Ha così inizio la grande battaglia di Cefalonia che trova le forze contrapposte in rapporto di sparirà perchè nel frattempo i tedeschi, durante le trattative facevano affluire sull'isola 5 battaglioni di fanteria e 2 Gruppi di artiglieria da montagna.

La battaglia di Cefalonia si protrasse aspra e sanguinosa dalle ore 14 del 15 Settembre alle ore 16 del 22 Settembre sotto il fuoco interrotto (24 ore su 24 ore) di bombardamenti aerei di STUKAS in picchiata che mitragliavano a vista d'uomo.

I nostri fanti nonostante il martellamento aereo reagirono con indicibile accanimento non cedendo di un sol palmo.

Nel corso della battaglia gli Stukas oltre a bombardare e mitragliare, lanciarono manifestini invitanti alla resa e alla diserzione a nome del Generale di Corpo d'Armata Libert Lanz.

Il testo era il seguente: "Italiani di Cefalonia, camerati italiani, ufficiali e soldati perchè combattere contro i tedeschi? Voi siete stati traditi dai vostri capi, voi volete ritornare nel vostro paese per stare vicino alle vostre donne, ai vostri bambini, alle vostre famiglie? Ebbene la via più breve per raggiungere il vostro paese non è certo quella dei Campi di Concentramento inglesi.

Conoscete già le infami condizioni imposte al vostro paese con l'armistizio angloamericano. Dopo avervi spinto al tradimento contro i compagni d'armi germanici, ora vi si vuole avvilire con lavoro pesante e brutale nelle miniere d'Inghilterra e d'Australia che scarseggiano di mano d'opera. I vostri capi vi vogliono vendere agli inglesi, non credete a loro. Seguite l'esempio dei vostri camerati dislocati in Grecia, Rodi e nelle altre isole, i quali hanno tutti deposto le armi e già rientrano in Patria; come hanno depositato le armi le divisioni di Roma e delle altre località del vostro territorio nazionale. E voi invece proprio ora che l'orizzonte della Patria si delinea ai vostri occhi, volete proprio ora preferire morte e schiavitù inglese. Non costringete, no, non costringete gli Stukas germanici a seminare morte e distruzione. Deponete le armi! La via della Patria vi sarà aperta dai Camerati tedeschi!" "Camerati dell'Armata italiana, col tradimento di Badoglio, l'Italia fascista e la Germania nazionalsocialista sono state abbandonate nella loro lotta fatale. La consegna delle armi dell'armata di Badoglio in Grecia è terminata completamente, senza spargere sangue.

Soltanto la Divisione Acqui al comando del Gen. Gandin, partigiano di Badoglio dislocata sulle isole di Cefalonia e Corfù e isolata dagli altri territori, ha respinto l'offerta di una consegna pacifica delle armi e ha cominciato la lotta contro i camerati tedeschi e fascisti.

Questa lotta è assolutamente senza speranza. La Divisione Acqui in due parti è circondata dal mare senza alcun rifornimento e senza possibilità d'aiuto da parte dei nostri nemici. Noi camerati tedeschi non vogliamo questa lotta. Vi invitiamo perciò a deporre le armi e ad affidarvi ai presidi tedeschi delle isole.

Allora anche per voi come per gli altri camerati italiani è aperta la via verso la Patria, se però sarà continuata l'attuale resistenza irragionevole sarete schiacciati e annientati fra pochi giorni dalle forze preponderanti tedesche che stanno raccogliendosi. Chi verrà fatto prigioniero allora, non potrà più tornare in Patria, perciò camerati italiani appena leggerete questo manifesto passate subito ai tedeschi. È l'ultima possibilità di salvarsi.

Il Generale Tedesco di Corpo d'Armata.

É inutile dire che tali manifestini hanno avuto l'effetto contrario riaffermando in tutti i soldati la più ferma volontà di vincere e di scacciare i tedeschi dall'isola.

Il Gen. Gandin dopo aver letto tale manifesto, in presenza del suo Stato Maggiore si strappò dal petto la croce di ferro gettandola sul tavolo e disse: Se perdiamo ci fucileranno tutti. Fu la convinzione di tutti, ma nessuno vacillò, nessuno esitò, bisogna andare fino in fondo e così fu. Mentre la battaglia infuriava, continuarono a sbarcare ingenti forze tedesche con armi automatiche e mezzi corazzati; il Gen. Gandin fece inviare al Comando Supremo italiano un radiogramma chiedendo l'invio di qualche aereo per contrastare l'avanzata tedesca. A questo telegramma fu risposto in questi termini:

"Marina Argostoli per Comando Divisione: Impossibilitati invio aiuti richiesti, infliggere nemico gravi perdite possibili ogni vostro sacrificio sarà ricompensato. Firmato Gen. Ambrosio".

Nel frattempo la lotta degenerava, ogni reparto catturato veniva passato per le armi, perchè i tedeschi non volevano fare prigionieri.

La sera del 21 Settembre e l'alba del 22 l'intera Divisione veniva decimata e il Gen. Gandin convocò per l'ultima volta il Consiglio di Guerra il quale decise di chiedere la resa senza condizioni.

La riunione per la resa durava circa due ore, quindi gli ufficiali del comando divisione deponevano sul tavolo le loro pistole di ordinanza diventando da quel momento prigionieri di guerra.

Nonostante la bandiera bianca in segno di resa issata sul Comando tattico, non finiva la fucilazione dei reparti che deponevano le armi.

Alle ore 16 del 22 Settembre la battaglia di Cefalonia era finita, ma le fucilazioni continuavano per tutta la giornata del 23 Settembre durante i rastrellamenti effettuati dai tedeschi.

Dopo le esecuzioni sommarie in massa sul campo di battaglia nel corso delle quali avevano incontrato la morte 155 ufficiali e 4750 uomini di truppa, sembrava che l'impeto di bestiale ferocia sanguinaria fosse giunto al suo epilogo. Purtroppo tra il 23 e il 28 Settembre i tedeschi massacrarono altri 5000 uomini di truppa e 129 ufficiali, compreso il Gen. Gandin, i rimanenti 163 ufficiali accantonati presso la palazzina dell'ex comando Marina e all'ex caserma Mussolini vengono caricati su autocarrette e trasferite a punto San Teodoro nella famigerata casetta rossa e, dopo un sommario processo vengono avviati al supplizio a 4 per volta.

Compiuto l'orrendo crimine bisognava far scomparire le tracce; ad eccezione di alcune salme lasciate insepolte gettate in cisterne artificiali, la maggior parte vengono bruciate in una fossa comune e i resti buttati in mare.

Secondo i più recenti accertamenti (non facili) le perdite complessive della Divisione Acqui e della Marina ammontano a 390 ufficiali su 525 e 9500 uomini di truppa su 11500.

Pertanto gli scampati, cioè i superstiti, erano 135 ufficiali e 2000 circa uomini di truppa, la maggior parte deportati in Germania e poi in Russia da dove una parte non è più tornata.

Terminato l'eccidio di Cefalonia le truppe tedesche sbarcarono a Corfù. Il piccolo presidio resisteva per qualche giorno ma sopraffatto dall'ingente forza tedesca dovette cedere le armi, lasciando sul campo di battaglia parecchi uomini. Alla resa la rappresaglia tedesca fu meno crudele che a Cefalonia, ma si accanì sugli ufficiali che furono fucilati e i loro corpi dopo averli appesantiti con sassi furono gettati in mare. L'epopea della Divisione Acqui era giunta al suo epilogo.

(tratto dalla pubblicazione dell’Associazione Nazionale Reduci e Caduti della Divisione “Acqui”, a cura di Marco Pazzini)

/image%2F1186175%2F20230913%2Fob_96f7a7_cefalonia-div-acqui-1.jpg)

monumento agli italiani della divisione Acqui trucidati a Cefalonia dai tedeschi

Terrore a Cefalonia

Si batterono da eroi contro lo strapotere del nemico. Duemila di loro erano morti in battaglia sotto i bombardamenti degli stuka e dell' artiglieria tedesca. Il 21 settembre di quel 1943 i superstiti alzarono bandiera bianca. Si erano arresi, ma furono massacrati. Caddero, così, a Cefalonia, dai cinque ai sei mila e cinquecento soldati italiani della divisione Acqui. I corpi, depredati, furono gettati in mare o in specie di foibe dell'isola o sommariamente interrati. Disse a Norimberga il generale Telford Taylor, pubblico accusatore: "Questa strage deliberata di militari italiani è una delle azioni più arbitrarie e disonorevoli nella lunga storia del combattimento armato". Hubert Lanz, comandante del XXII corpo d'armata della Wehrmacht, fu condannato alla pena irrisoria di 11 anni, ma presto fu graziato. In Italia i 30 responsabili diretti del gigantesco assassinio non sono mai stati citati in giudizio.

Quella di Cefalonia è sicuramente la più drammatica e la più nota delle tragedie che coinvolsero i reparti italiani subito dopo l’8 settembre. Intere armate, in Grecia, nei Balcani, in Albania, furono lasciate in balia di se stesse. Chi si rifiutò di consegnare le armi all'ex alleato ne subì la reazione violenta e criminale. Ma tutto finì nell'Armadio della vergogna. Nascosto per non turbare il nuovo sistema di alleanze. Nascosto per cercare di cancellare le gravissime responsabilità dell'Alto comando italiano. Gli assassini non furono neanche disturbati con 'avvisi di garanzia'. Hanno dormito sonni di giusti. I superstiti della divisione Acqui furono, invece, processati. Erano stati accusati di ribellione per aver convinto il generale Antonio Gandin a non arrendersi. Vennero assolti, però.

Così scriveva, nell’aprile 2004, Franco Giustolisi nel suo libro “L’Armadio della vergogna” Ed. Nutrimenti.

Roma, 19 novembre 2013

Alfred Stork condannato all'ergastolo dal Tribunale militare di Roma.

Chi è Alfred Stork?

Caporale del battaglione Cacciatori di montagna, si propose volontariamente per far parte di uno dei due plotoni di esecuzione che passarono per le armi 129 ufficiali italiani - l'intero Stato maggiore della Divisione Acqui - sparando dall'alba al tramonto.

«Ci hanno detto che dovevamo uccidere degli italiani, considerati traditori»; si è giustificato quando lo hanno sentito. Che quegli ufficiali fossero prigionieri di guerra fu considerato un dettaglio minore. Stork, aveva vent'anni nel 1943. Oggi è un arzillo novantenne, che risiede in Germania. Ieri è stato condannato in primo grado all'ergastolo dal tribunale militare di Roma. «Anche se ci fu un ordine del Fuhrer, questo non significa che partecipare a un atto barbaro e criminale, contrario a tutte le convenzioni internazionali, si possa considerare legittimo» dice il procuratore militare di Roma, Marco De Paolis.

I familiari delle vittime hanno dovuto aspettare 70 anni per avere giustizia. Con la sentenza del tribunale militare, l'Eccidio di Cefalonia esce dai libri di storia e diventa una verità giudiziaria.

Cosa accadde a Cefalonia?

«Le forze armate italiane non esistono più», afferma un comunicato tedesco del 10 settembre 1943. In questo giorno, infatti, l'occupazione dell'Italia è un fatto compiuto e confermato dalle cifre delle spoliazioni militari che il generale Jodl traccia in apporto per Hitler: un milione e 255.660 fucili; 38.383 mitragliatrici; 9.986i pezzi di artiglieria; 15.500 automezzi; 67.600 fra muli e cavalli, e vestiario per 500.000 uomini (ma non sono cifre vere perché forse nell'euforia del Gran Quartiere generale del Führer, si propinano anche dati di questo tenore: «catturati 4.553 aerei e 970 mezzi «corazzati» quando in realtà, al momento della resa, l'Italia non possiede che 272 carri armati e poche centinaia di aeroplani operativi).

Ogni resistenza dell'esercito italiano è sparita, in quanto forza organizzata, ma - al di là del mare e dei confini continentali - rimangono intatte, anche se non utilizzate nel loro potenziale offensivo, notevoli forze. Il loro atteggiamento, in generale, è quello di una vera e propria rivolta contro i tedeschi - gli odiati alleati di ieri - ma anche contro gli ambigui ordini di Roma; una rivolta tuttavia di tipo nuovo, nella storia d'Italia, perché vi confluiscono sia lo spirito degli ufficiali «ribelli» gelosi del proprio «onore militare», sia l'«aspirazione alla libertà» che viene dal basso. È la svolta storica in cui si inserirà la Resistenza.

Il disfacimento dell'esercito all'estero dovuto soprattutto al fatto che, nelle ore dell'agonia, il comando supremo lo ha abbandonato, lo ha lasciato a sé, ha consentito che si sfasciassero le armate purché si salvasse il gruppo di potere che sta attorno al re e alla Corte e che finge di credere che la sua salvezza coincide con quella del Paese travolto dalla tragedia. Ma dove questo veleno dell'ambiguità non giunge, l'esercito, dato così facilmente per spacciato in patria, si batte in terra straniera con un accanimento, con una ostinazione che trova ben pochi riscontri nella storia militare di tutti i tempi: e se crolla, crolla a testa alta.

Nei Balcani e in Dalmazia, dove abbiamo 30 divisioni, in Grecia e nel Dodecaneso - la situazione è simile a quella dell’Italia metropolitana: da tempo i tedeschi hanno già occupato le posizioni migliori per disgregare e disorganizzare l'esercito italiano e hanno istillato a più livelli l'illusione che, con l'uscita dell'Italia dalla guerra, i nostri soldati potranno sottrarsi al carattere perentorio di una scelta definitiva - o da una parte o dall'altra - e tornare in patria al più presto. È appunto facendo leva su questa illusione che i tedeschi ottengono i primi successi, trovano un facile terreno di intesa con gli Alti Comandi disorientati e avviliti, ora che non debbono più «obbedire alle direttive del regime fascista» (come scrive un ufficiale del presidio di Lero alla famiglia) ma decidere autonomamente.

Bibliografia:

Franco Giustolisi, “L’Armadio della vergogna”, Ed. Nutrimenti 2004

Enzo Biagi, "La seconda guerra mondiale. Parlano i protagonisti", Rizzoli 1990

La Resistenza dei militari italiani a Cefalonia

L’8 settembre 1943 la Divisione Acqui che, forte di 525 ufficiali e 11.500 soldati, presidiava le isole di Cefalonia e Corfù agli ordini del generale Antonio Gandin, si trovò di fronte alla consueta alternativa: o arrendersi e cedere le armi ai tedeschi o affrontare la resistenza armata, sapendo di non poter contare su alcun aiuto esterno.

Tra il 9 e l’11 settembre si svolsero estenuanti trattative tra Gandin e il tenente colonnello tedesco Barge, che intanto fece affluire sull’isola nuove truppe. L’11 settembre arrivò l’ultimatum tedesco, con l’intimazione a cedere le armi. All’alba del 13 settembre batterie italiane aprirono il fuoco su due grossi pontoni da sbarco carichi di tedeschi. Barge rispose con un ulteriore ultimatum, che conteneva la promessa del rimpatrio degli italiani una volta arresi. Gandin chiese allora ai suoi uomini di pronunciarsi su tre alternative: alleanza con i tedeschi, cessione delle armi, resistenza. Tramite un referendum i soldati scelsero all’unanimità di resistere.

Il 15 settembre cominciò la battaglia che si protrasse sino al 22 settembre, con drastici interventi degli aerei Stukas che mitragliarono e bombardano le truppe italiane. I nostri soldati si difesero con coraggio, ma non ci fu scampo: la città di Argostoli distrutta, 65 ufficiali e 1.250 i soldati caduti in combattimento.

L’Acqui si dovette arrendere, la vendetta tedesca fu spietata e senza ragionevole giustificazione. Il Comando superiore tedesco ribadì che "a Cefalonia, a causa del tradimento della guarnigione, non devono essere fatti prigionieri di nazionalità italiana, il generale Gandin e i suoi ufficiali responsabili devono essere immediatamente passati per le armi secondo gli ordini del Führer".

Il 24 settembre Gandin venne fucilato alla schiena; in una scuola 600 soldati italiani con i loro ufficiali furono falciati dal tiro delle mitragliatrici; 360 ufficiali furono uccisi a gruppetti nel cortile della casetta rossa. Alla fine saranno 5.000 i soldati massacrati, 446 gli ufficiali; 3.000 superstiti, caricati su tre piroscafi con destinazione i lager tedeschi, scomparirono in mare affondati dalle mine. In tutto 9.640 caduti, la Divisione Acqui annientata.

Molti dei superstiti dell’eccidio si rifugiarono nelle asperità dell’isola e continuarono la resistenza nel ricordo dei compagni trucidati e si costituirono nel raggruppamento Banditi della Acqui, che fino all’abbandono tedesco di Cefalonia si mantenne in contatto con i partigiani greci e con la missione inglese operando azioni di sabotaggio e fornendo preziose informazioni agli alleati.

Dal discorso del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi alla commemorazione dei caduti italiani della divisione "Acqui" Cefalonia, 1° marzo 2001

«Decisero di non cedere le armi. Preferirono combattere e morire per la patria. Tennero fede al giuramento ...

La loro scelta consapevole fu il primo atto della Resistenza, di un'Italia libera dal fascismo.

Con un orgoglioso passo avanti faceste la vostra scelta, "unanime, concorde, plebiscitaria": "combattere, piuttosto di subire l'onta della cessione delle armi".

Un filo ideale, un uguale sentire, unirono ai militari di Cefalonia quelli di stanza in Corsica, nelle isole dell'Egeo, in Albania o in altri teatri di guerra. Agli stessi sentimenti si ispirarono le centinaia di migliaia di militari italiani che, nei campi di internamento, si rifiutarono di piegarsi e di collaborare, mentre le forze della Resistenza prendevano corpo sulle nostre montagne, nelle stesse città».

monumento agli italiani della divisione Acqui trucidati a Cefalonia dai tedeschi

versi in dialetto friulano di un fante della Acqui, Olinto G. Perosa.

| Il dì plui trist

Nus puartin vers Argostoli incolonaz sote la curte cane del "mascin" un puar drapel batut e dezimat Vin piardut guere e speranze e i nestris muarz son lì par tiere di cà e di là de'strade cui voi sbaraz E il mar...lajù cui tant ò vin sperat nus vuarde ndiferent e mut!

| Il giorno più triste

Noi partivamo verso Argostoli incolonnati sotto le corte canne del mitra un povero drappello battuto e decimato Abbiamo perduto guerre e speranze e i nostri morti sono lì per terra di quà e di là della strada con gli occhi sbarrati E il mare...laggiù in cui tanto avevamo sperato ci guarda indifferente e muto!

|

La Grande rafle du Vel d’Hiv

“Vento primaverile”, così era stata denominata la retata degli ebrei in Francia, non sarà che una tappa della “soluzione finale”.

Due SS, il Haupsturmführer Dannecker e Röthke, sono gli ufficiali tedeschi organizzatori responsabili del “Vento primaverile” (così era stata denominata la retata degli ebrei). Dirigevano la Sezione IV B4 della Gestapo a Parigi, definita IV J “della repressione antiebraica”. Avevano avuto l’onore di ricevere le consegne per l’operazione “Vento primaverile” direttamente dal generale delle SS Reinhardt Heydrich, che era venuto a Parigi il 15 maggio (1942), poco tempo prima della sua morte. Tredici giorni dopo, infatti, il 28 maggio, Reinhardt Heydrich fu ucciso a Praga da due paracadutisti cechi venuti da Londra per compiere la loro missione.

Dando questi ordini, Heydrich non faceva che portare a termine le decisioni assunte nel corso della conferenza chiamata di Wannsee, nel corso della quale, nel gennaio 1942, era stato deciso lo sterminio degli ebrei europei. Infatti, è durante questa conferenza svoltasi a Berlino al 56 e 58 di Grossen Wannsee-Strasse, nell’ufficio di Eichmann, che i nazisti elaborarono definitivamente la “soluzione finale”, cioè l’annientamento totale degli ebrei europei. L’elite delle SS erano in quel giorno riuniti a Wannsee-Strasse, sotto la presidenza di Heydrich, Eichmann e l’SS Müller.

“Vento primaverile”, in Francia, non sarà che una tappa della “soluzione finale”.

Il 16 luglio 1942, all’alba, iniziò a Parigi una vasta operazione di polizia, denominata “Vento primaverile”. Voluta dalle autorità tedesche, mobilitò circa 9.000 uomini delle forze del governo di Vichy. Quel giorno e quello seguente, 12.884 ebrei furono arrestati, tra loro 4.051 bambini. Mentre i celibi e le coppie senza figli furono condotte nel campo di internamento di Drancy, le famiglie, circa 7.000 persone, vennero rinchiuse nel Velodrome d’Hiver. Lì vi rimasero più giorni fino al loro internamento a Pithiviers e a Beaune la Rolande (prima di essere deportati nei lager in Germania e in Polonia), in condizioni spaventose, quasi senz’acqua ne viveri.

«L’alzata di spalle di una guardia è rimasta più profondamente impressa nella mia memoria che non le urla delle vittime» Arthur Koestler

Il libro “La Grande rafle du Vel d’Hiv” è frutto di una lunga inchiesta che mette in evidenza la schiacciante responsabilità del governo di Vichy nella deportazione degli ebrei di Francia. Rimane ancora oggi il documento di riferimento sul crimine del “Giovedì nero” del luglio 1942.

Gli autori del libro sono Claude Lévy e Paul Tillard.

Nato nel 1925 a Enghein-les-Bains, Claude Lévy partecipa alla Resistenza prima in Combat poi nel FTP-MOI (35a Brigata). Arrestato nel dicembre 1943, imprigionato, consegnato ai tedeschi, viene deportato il 2 luglio 1944. Riesce a fuggire e raggiunge i partigiani.

Sua madre, suo padre e numerosi altri membri della sua famiglia, arrestati dalla Polizia e dalla polizia di Vichy, perché ebrei, furono deportati e sterminati a Auschwitz.

Paul Tillard, nato nel 1914 a Soyaux (Charente), entrò presto nella Resistenza. Venne arrestato dalla polizia di Vichy nell’agosto 1942. Consegnato alla Gestapo venne inviato come ostaggio nel forte di Romainville e poi deportato nell’aprile del 1943 nel lager di Mauthausen, in Austria. Liberato il 6 maggio 1945, pubblicò, al suo ritorno, la prima testimonianza francese sui campi di concentramento nazisti.

Il 27 luglio 1966, a cinquantuno anni, Paul Tillard morì in seguito alle conseguenze della deportazione.

Bibliografia:

Claude Lévy e Paul Tillard - La grande rafle du Vel d’Hiv – Ed. Laffont 1992

La conferenza di Wannsee

È durante questa conferenza svoltasi a Berlino al 56 e 58 di Grossen Wannsee-Strasse, nell’ufficio di Eichmann, che i nazisti elaborarono definitivamente la “soluzione finale”, cioè l’annientamento totale degli ebrei europei.

La conferenza di Wannsee si doveva tenere il 7 dicembre 1941, ma fu rinviata a causa degli importanti avvenimenti che si verificarono quel giorno: attacco giapponese a Pearl Harbor, e la conseguente entrata in guerra degli Stati Uniti.

Convocata su incarico di Eichmann, per iniziativa di Heydrich, che a sua volta era stato incaricato da Goering, infine si tenne il 20 gennaio 1942, in un grande salone-ufficio del palazzo al numero 56-58 di Wannsee-Strasse. C’era un grande camino dove bruciava della legna. Il verbale della riunione specificava che “la soluzione finale del problema ebreo in Europa dovrà essere applicata a 11 milioni di persone ... Al fine di attuare la soluzione finale del problema, gli ebrei dovranno essere trasferiti sotto buona scorta all’Est ed essere impiegati nel servizio del lavoro. Incolonnati, gli ebrei validi, uomini da una parte e donne dall’altra, saranno condotti in questi territori per costruire strade; è implicito che gran parte di loro si autoeliminerà naturalmente per il loro stato di deperimento fisico; I rimanenti che sopravvivranno e quelli che si considereranno come la parte più resistente, dovrà essere trattata di conseguenza».

Diversi documenti attribuiscono il significato esatto alla parola “trattamento” e indicano, senza alcuna ambiguità, che si intendeva semplicemente la morte.

«Quando gli altri partecipanti se ne andarono, rimasero soli Heydrich, Müller e Eichmann nell’ufficio, scherzando mollemente seduti in comode poltrone dinnanzi al camino. Heydrich era particolarmente contento ... Fumava ... Heydrich mi chiese in che modo si dove essere redigere il protocollo d’intesa; poi siamo rimasti noi tre seduti; mi ha offerto uno o due bicchieri di cognac, o tre ... Poi loro se ne sono andati e io mi sono seduto nel mio ufficio per stendere il protocollo» racconterà poi Eichmann.

Bibliografia:

Claude Lévy e Paul Tillard - La grande rafle du Vel d’Hiv – Ed. Laffont 1992

La guerra totale applicata all’Italia - La strage di Meina

15 settembre 1943

Tre fatti esemplari segnano, alle origini, il rapporto fra i resistenti e l'occupante (nazista): la strage di Meina, l'incendio di Boves, la battaglia di San Martino. Ovverossia il genocidio e la guerra totale applicati all'Italia. Questi tre episodi di paura e di sangue servono a illustrare i modi e le ragioni della guerra totale, e l'odio dell'italiano per chi non è più, scrive Croce, «l'umano avversario / nelle umane guerre / ma l'atroce presente nemico / dell'umanità». Un nemico omogeneo in cui l'italiano del settembre (1943) non distingue fra soldato e poliziotto, fra tedesco e nazista, fra giovane e vecchio, fra ardito e riservista: «I territoriali», si legge in un diario, «non è che siano meno feroci dei loro compagni combattenti. Torturano per dare l'esempio, fucilano, impiccano». Un nemico odiato dopo tanti nemici combattuti senza ragione e senza odio. Per gli italiani umili il tedesco è il diavolo. Su una cappella valdostana si leggerà la dedica alla Madonna: «Pour nous avoir sauvé des Allemands».

La strage di Meina (15 settembre 1943)

Meina è un villaggio residenziale sulla riva del lago Maggiore, luogo di rifugio, nel settembre del 1943, di famiglie israelite. Alcune hanno qui le loro ville; gli ebrei rimpatriati da Salonicco dopo l'occupazione tedesca abitano in albergo. Le famiglie Fernandez, Mosseri, Torres, Modiano ali hotel Meina dove è arrivata da Milano, la famiglia Pombas; in tutto, diciassette persone. Nei giorni dell'armistizio passano le punte motorizzate tedesche che vanno a chiudere i valichi con la Svizzera, ma il 15 settembre un reparto SS mette presidi nei centri rivieraschi e il Comando a Baveno. Sono SS reduci dal fronte russo, specializzate nella strage dell’ebreo; lassù il massacro è finito, qui si può continuare, anche se, al confronto si tratterà di briciole.

Meina è un villaggio residenziale sulla riva del lago Maggiore, luogo di rifugio, nel settembre del 1943, di famiglie israelite. Alcune hanno qui le loro ville; gli ebrei rimpatriati da Salonicco dopo l'occupazione tedesca abitano in albergo. Le famiglie Fernandez, Mosseri, Torres, Modiano ali hotel Meina dove è arrivata da Milano, la famiglia Pombas; in tutto, diciassette persone. Nei giorni dell'armistizio passano le punte motorizzate tedesche che vanno a chiudere i valichi con la Svizzera, ma il 15 settembre un reparto SS mette presidi nei centri rivieraschi e il Comando a Baveno. Sono SS reduci dal fronte russo, specializzate nella strage dell’ebreo; lassù il massacro è finito, qui si può continuare, anche se, al confronto si tratterà di briciole.

Un plotone viene diritto all'hotel, cattura gli ebrei. Chi li ha indirizzati? Le voci corrono nel piccolo paese sulla riva del lago. Si dice che siano stati i Petacci, i parenti di Claretta l'amante di Mussolini, per vendicare le ironie e gli insulti del periodo badogliano. C'è chi parla invece di un cliente novarese: avendogli l'albergatore rifiutato una stanza, lo avrebbe denunciato come ebreo che favorisce gli ebrei. A fine guerra si racconterà di misteriosi giustizieri in divisa inglese (gli israeliani della VIII armata britannica?) venuti da Milano a regolare i conti. Ma non c'è niente di certo, i fatti certi sono questi, che avvengono, dal 15 settembre, nell'albergo.

I diciassette ebrei dopo la cattura sono stati riuniti in un salone al terzo piano. Sentinelle davanti alla 'porta, proibizione di avvicinarsi, unica eccezione per una signora milanese «ariana» fidanzata di un Pombas. Alla notizia della retata c'è stato il fuggi fuggi degli ebrei dalla costa, ma qualcuno non ha potuto evitare la cattura. Trascorrono sette giorni: gli ebrei sempre chiusi nel salone del terzo piano gli «ariani» che riprendono la solita vita. Siamo in tempi, di grandi egoismi e le SS si mostrano cortesi con gli «altri». Il 22 giunge da Baveno un giovane ufficiale di nome Krüger, riunisce gli «altri» e dice: «Vi avviso che stanotte trasporteremo gli ebrei in un campo di lavoro. Prego scusare se ci sarà un po' di disturbo». E agli ebri tramite l'interprete, la signora Rosenberg: «stanotte partite per un campo di lavoro che è a duecento chilometri. Restano, per il momento nonno Fernandez e i suoi tre nipotini. Troveremo per loro un mezzo di trasporto più comodo».

Il viaggio notturno degli ebrei di Meina non è lungo duecento chilometri, termina appena fuori il paese, in riva al lago. I tedeschi li fanno scendere, ordinano agli uomini di togliersi la giacca (hanno una lunga esperienza, una tecnica precisa, evitano le fatiche inutili come quella di togliere le giacche ai cadaveri da affondare nel lago). Poi li uccidono a colpi di rivoltella alla nuca, gli legano dei pietroni al collo con funicelle di acciaio, li buttano in acqua. E stato un lavoro notturno affrettato: le correnti del lago slegano i pietroni, l'indomani i cadaveri affiorano, i pescatori si avvicinano. Una barca ne traina due a riva mentre passa in bicicletta da Arona la signorina Galliani, frequentatrice dell'hotel Meina: «Ma li conosco» dice «lui è un Fernandez, lei è la signora Maria Mosseri». Arrivano i carabinieri. «Via», dicono, «lasciate stare. I tedeschi non vogliono che ci occupiamo di questa faccenda».

Nella notte fra il 23 e il 24 vengono trucidati il nonno Fernandez e i nipotini. Si odono gli urli dei bimbi, le implorazioni del vecchio, gli spari. La macabra pesca continua. Se affiora un cadavere, le SS lo raggiungono in barca e lo sventrano con le baionette perché si riempia d'acqua. Poi trovano un metodo più sicuro: li trascinano a riva e li bruciano con i lanciafiamme.

Negli altri paesi l'eliminazione avviene giorno per giorno.

Un rapporto dei carabinieri del 30 settembre dà queste cifre di ebrei uccisi e gettati nel lago: Arona 4, Meina 12, Stresa 4, Baveno 14. Forse non è la cifra esatta, ma non è questo che conta. L'ordine di uccidere è arrivato a Baveno da Milano, dal capitano Saewecke.

La lezione di Meina.

La strage degli ebrei sul lago Maggiore dà agli italiani del settembre la lezione agghiacciante del genocidio. Lezione diretta, inequivocabile, che dovrebbe mettere fine alle mormorazioni, ai dubbi. Ma l'incredulità è tenace, l'italiano, come gli altri occupati, come il mondo, non vuole credere a un delitto cosi fuori di misura. Da noi le voci sulla persecuzione sono arrivate da alcuni anni; poi il sospetto del massacro, portato dai nostri soldati, reduci dal fronte russo o dai Balcani. Tutti quegli ebrei deportati; gli altri usati come schiavi; e dietro qualcosa di spaventoso, di inconfessabile.

“Un ebreo vestito di nero correva agitando un bastone; allontanava i bambini dalla tradotta, sapeva che i tedeschi sparavano senza pietà. Una ragazza passando lungo la nostra tradotta senza mai sostare, con voce calda, lontana, ripeteva in latino una preghiera: chiedeva pane. Era un'ombra, sembrava uscita da un mondo di bestie” (da “La guerra dei poveri” di Nuto Revelli).

Il diarista italiano che vede e scrive in una stazione polacca, nell'estate del 1942, arriva a immaginare un mondo di bestie, non lo sterminio burocratizzato e scientifico delle camere a gas. I reduci come lui raccontano, ma nell'Italia del 1943 l'opinione pubblica non può pensare la «soluzione finale», cioè lo sterminio di un popolo intero, donne vecchi e bambini. Non ci pensano neppure gli ebrei italiani, anche se ospitano dei correligionari austriaci, cecoslovacchi e francesi sfuggiti al massacro. Nessuno ha visto con i suoi occhi, tutti pensano che «qui non succederà». Molti israeliti italiani non ci credono neppure dopo Meina, neppure nei primi mesi della repubblica fascista. Ce ne sono che si rivolgono al ministro fascista Buffarini Guidi per sapere se è proprio vero. La guida politica della comunità ebraica italiana è mediocre, ferma su posizioni di prudentissima rassegnazione.

Dopo Meina si dà la caccia all'ebreo in tutte le provincie italiane, negli stessi giorni si fa la retata degli israeliti francesi riparati nella valle Gesso, vicino a Cuneo, al seguito della IV armata. Sono circa 900, ne vengono catturati 493, solo 25 sopravviveranno alla deportazione. Caccia ai 55.000 ebrei fra locali e forestieri che si trovano in Italia. I tedeschi occupanti non hanno bisogno di una istruzione particolare: il generale SS, Karl Wolff ha partecipato alla strage in Polonia; il suo braccio destro generale Wilhelm Harster ha eliminato giudei in Olanda; a Trieste c'è Odilo Globocnik, colui che ha insegnato a Adolf Eichmann, il grande organizzatore dell'eccidio, come si possono usare le camere a gas.

(da “Storia dell’Italia partigiana” di Giorgio Bocca)

Rebecca Behar, Becky, sopravvissuta alla strage di Meina e degli ebrei dal Lago Maggiore del settembre-ottobre 1943, quando aveva poco più di tredici anni, ha dedicato gran parte della sua vita a portare testimonianza di quei tragici avvenimenti in ogni dove e soprattutto nelle scuole. Assieme al marito Paolo, ha incontrato migliaia di studenti, ha raccontato la sua storia ovunque, si è battuta per la verità contro ogni tentativo di strumentalizzazione e banalizzazione, contro ogni forma di razzismo, per salvare la memoria e la dignità di chi in quella orrenda strage scomparve nel nulla.

La sua voce era roca e dolcissima allo stesso tempo, preziosa e insostituibile.

Era cittadina onoraria di Trecate, di cui era cittadina onoraria.

Dal suo prezioso diario che ha lasciato:

“Era la camera 410, ultimo piano. Noi eravamo sei: i miei genitori, mia sorella, i miei fratelli. Ci spinsero dentro e c’erano altri sedici ospiti dell’albergo, sprangarono la porta con una sentinella dietro. Cedemmo i materassi agli anziani. C’era chi piangeva, chi pregava, i grandi provavano a farci coraggio. Fuori si sentivano urla, ordini, un gran via vai di tedeschi.

Dopo due giorni una SS, nemmeno ventenne, mi prese da parte e mi chiese: come ti chiami? Becky risposi. E lui: tu sei ebrea, un giorno ti sposerai, farai dei figli ebrei e saranno tutti nemici della grande Germania”.

Fu un massacro ... a Sant'Anna di Stazzema

Il Presidente della Repubblica ha dichiarato:

«Sant’Anna di Stazzema è uno dei luoghi simbolo della tragedia della Seconda Guerra Mondiale in cui affondano le radici più profonde dei valori della Costituzione repubblicana. Un luogo di memoria, di dolore immenso, insensato e ingiustificabile, divenuto emblema di riscatto civile, di ribellione alla violenza più feroce e disumana, di solidarietà, di ricostruzione morale e sociale.

E’ un dovere per la nostra comunità ricordare quanto avvenne settantanove anni or sono a Sant’Anna e nelle altre frazioni di Stazzema, quando militari nazisti delle SS, sostenuti da fascisti locali, misero in atto una delle stragi più efferate del conflitto.

Fu un massacro di vite innocenti. Donne, anziani, bambini - ben oltre cinquecento - vennero uccisi senza pietà. Tanti i corpi bruciati e resi irriconoscibili.

L’Europa toccò il fondo dell’abisso. Neppure l’infamia della rappresaglia poteva giustificare lo sterminio, la strategia dell’annientamento.

Da quegli abissi sono ripartiti il cammino del popolo italiano e del Continente europeo e spetta a ciascuno custodire e consegnare il testimone della memoria alle generazioni più giovani perché possano essere consapevoli protagoniste di un futuro responsabile in cui non siano più messi a rischio i valori della persona umana». Roma, 12/08/2023

Il presidente tedesco, il 26 maggio 2020, aveva nominato cavalieri due sopravvissuti alla Strage di Stazzema, Enrico Pieri ed Enio Mancini. Enrico Pieri ed Enio Mancini all'epoca dell'eccidio nazista avevano 10 e 6 anni. Il presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier aveva conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania (Verdienstkreuz am Bande) "per le particolari benemerenze acquisite verso la Repubblica Federale di Germania" ai due superstiti. Lo aveva comunicato direttamente agli interessati con una lettera l'ambasciata tedesca a Roma.

Nell'eccidio nazista del 12 agosto 1944 a S.Anna furono trucidati 560 civili, fra cui donne, anziani e bambini. Enrico Pieri aveva 10 anni ed ebbe la famiglia sterminata. Ennio Mancini aveva 6 anni e si salvò in una fase del rastrellamento.

I nazisti in ritirata fanno saltare i ponti di Firenze

I nazisti in ritirata fanno saltare i ponti di Firenze

Agosto 1944

Gli Alleati avanzano verso nord nell’Italia centrale.

Il 6 agosto i milleseicento partigiani della divisione Garibaldi entrano in azione nelle operazioni per la liberazione di Firenze (verrà liberata il 12 agosto).

Il 5 agosto la Wehrmacht aveva disposto l'evacuazione di Stazzema, paesino in provincia di Lucca ai piedi delle Alpi Apuane. Come in molti altri casi soltanto una parte della popolazione aveva obbedito all' ordine; anzi fino a quel giorno fatale, in seguito al diffondersi di voci tranquillizzanti, non soltanto fecero ritorno alle proprie case un gran numero di donne e bambini, ma si rifugiarono a Sant' Anna anche numerosi sfollati provenienti da altre frazioni. La sera dell'11 agosto i tedeschi, che ritirandosi oppongono una forte resistenza e si abbandonano ad ogni sorta di eccidi, emanano un ordine (in tedesco Bandenunternehmen) per «l'impiego delle truppe contro le bande» considerando tutti quelli che abitavano nelle zone di montagna come dei «partigiani».

L'unità della XVI divisione, in cui erano inquadrati anche soldati italiani delle SS, si muoveva verso Sant' Anna da quattro direzioni. Entrò in azione anche un discreto numero di collaborazionisti, almeno una quindicina. Guidarono i nazisti per le impervie mulattiere che portavano a Sant'Anna, si caricarono sulle spalle cassette di munizioni.

Il 12 agosto del ’44 fu un massacro.

All’alba del 12 agosto, reparti di SS, in tutto alcune centinaia, in assetto di guerra, salirono a Sant’Anna.

Li ammassarono prima contro la facciata della chiesa, poi li spinsero nel mezzo della piazza, una piazza non più lunga di venti metri e larga altrettanto, una piazza di tenera erba, tra giovani piante di platani, chiusa tra due brevi muriccioli;

e quando puntarono le canne dei mitragliatori contro quei corpi li avevano tanto vicini che potevano leggere negli occhi esterrefatti delle vittime che cadevano sotto i colpi senza avere tempo nemmeno di gridare.

Breve è la giustizia dei mitragliatori; le mani dei carnefici avevano troppo presto finito e già fremevano d’impazienza. Così ammassarono sul mucchio dei corpi ancora tiepidi e forse ancora viventi, le panche della chiesa devastata, i materassi presi dalle case, e appiccarono loro fuoco.

E assistendo insoddisfatti alla consumazione dei corpi spingevano nel braciere altri uomini e donne che esanimi dal terrore erano condotti sul luogo, e che non offrivano alcuna resistenza.

Intanto le case sparse sulle alture, le povere case di montagna, costruite pietra su pietra, senza intonaco, senza armature, povere come la vita degli uomini che ci vivevano erano bloccate.

Gli abitanti erano spinti negli anditi, nelle stanze a pianterreno e ivi mitragliati e, prima che tutti fossero spirati, era dato fuoco alla casa; e le mura, i mobili, i cadaveri, i corpi vivi, le bestie nelle stalle, bruciavano in un’unica fiamma. Poi c’erano quelli che cercavano di fuggire correndo fra i campi, e quelli colpivano a volo con le raffiche delle mitragliatrici, abbattendoli quando con grido d’angoscia di suprema speranza erano già sul limitare del bosco che li avrebbe salvati.

Poi c’erano i bambini, i teneri corpi dei bimbi a eccitare quella libidine pazza di distruzione. Fracassavano loro il capo con il calcio della «pistol-machine », e infilato loro nel ventre un bastone, li appiccicavano ai muri delle case. Sette ne presero e li misero nel forno preparato quella mattina per il pane e ivi li lasciarono cuocere a fuoco lento. E non avevano ancora finito.

Scesero perciò il sentiero della valle ancora smaniosi di colpire, di distruggere, compiendo nuovi delitti fino a sera.

A mezzogiorno tutte le case del paese erano incendiate; i suoi abitanti fissi e gli sfollati erano stati tutti trucidati. Le vittime superano di gran lunga i cinquecento, ma il numero esatto non si potrà mai sapere.

"Alcuni scampati all’eccidio erano corsi in basso a portare la notizia agli abitanti della pianura raccolti in gran numero nella conca di Valdicastello. La notizia la portavano sui loro volti esterrefatti, nelle parole monche che erano appena capaci di pronunciare e dalle quali chi li incontrava capiva che qualcosa di terribile era accaduto pur senza immaginare le proporzioni. Della verità cominciarono invece a sospettare nelle prime ore del pomeriggio quando le prime squadre di assassini scendendo dalle alture di Sant’Anna, si annunciarono sull’imbocco della vallata a monte del paese.

Li sentivano venir giù precipitosi,accompagnati dal suono di organetti e di canzoni esaltate, e quel ch’è peggio dal rumore di nuovi spari, da nuove grida, che non convinti di aver ben speso quella giornata, i tedeschi la completavano uccidendo quanti incontravano sul sentiero della montagna.

Alcuni che al loro passaggio s’erano nascosti nelle antrosità della roccia vi furono bruciati dentro dal getto del lanciafiamme. Una donna che correva disperata portando in salvo la sua creatura, raggiunta che fu, le strapparono dalle braccia il prezioso fardello, lo scagliarono nella scarpata e lei stessa l’uccisero a colpi di rivoltella nel cranio.

Molti altri furono raggiunti dalle raffiche di mitragliatori mentre fuggivano saltando per le balze della montagna, come capre selvatiche contro le quali si esercitava la bravura del cacciatore. Quando i tedeschi raggiunsero Valdicastello cominciando a rastrellare gli abitanti, il paese era già stretto dall’angoscia; gli abitanti serrati nelle case e nascosti alla meglio; la strada deserta; tutti oppressi da un incubo di morte. Il passaggio dei tedeschi dal paese si chiuse con la discesa del buio sulla valle, dopodiché ottocento uomini erano stati strappati dalle case e condotti via, e un’ultima raffica di mitragliatrice accompagnata da un suono più sguaiato e atroce di organetto, aveva tolto la vita ad altri quattordici infelici, scelti a caso».

Alla fine le vittime di questa strage furono 560, tra cui molti anziani, donne e bambini.

Quella mattina la furia omicida si scatenò anche contro una bambina di 20 giorni, Anna Pardini: morirà un mese dopo, troppo piccola per sopravvivere alle ferite.

Nella piccola chiesa di Sant’Anna di Stazzema, il 29 luglio 2007, per la prima volta dopo 63 anni, sono tornate a suonare le note di un organo. Quello preesistente fu distrutto, a scariche di mitra, durante la strage nazista del 12 agosto 1944 e non fu più sostituito. Il dono del nuovo organo è il frutto della sensibilità e dell’impegno di due musicisti tedeschi di Essen, i coniugi Maren e Horst Westermann, i quali, da un lustro, raccolgono fondi in Germania e in Italia organizzando concerti espressamente finalizzati a questo scopo.

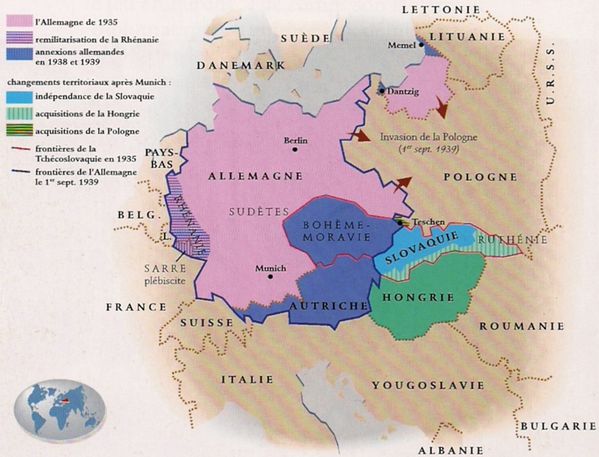

29 settembre 1938: la conferenza di Monaco

«Hanno scelto il disonore per evitare la guerra, avranno il disonore e la guerra» Winston Churchill

Per le dittature in Europa, un modo per uscire dalla crisi del 1929 è quello di preparare la guerra.

La svolta avviene nel 1936. In marzo, il Reich occupa la zona smilitarizzata della Renania, in flagrante violazione delle clausole del trattato di Versailles; in ottobre la Germania e l’Italia firmano un protocollo che preconizza la realizzazione di una grande intesa antibolscevica. Il 1° novembre, Mussolini parla di un «asse Roma Berlino».

L’intervento delle dittature al fianco dei nazionalisti spagnoli, primo frutto dell’alleanza, fa apparire la guerra di Spagna come la prova generale del futuro conflitto mondiale.

Di fronte alle azioni di forza hitleriane, quando tra l’estate del 1936 e la primavera del 1939 quattro stati europei perdono la loro indipendenza, le democrazie rifiutano di intervenire militarmente. L’anno 1937, che sembra dare ragione ai governi pacifisti, non è che un momento di calma. Dal novembre 1937, durante una conferenza segreta (*), Hitler mette al corrente i suoi generali e ministri dei suoi intenti di lungo termine, nel momento che Mussolini dichiara che «l’Italia è stanca di fare da guardia per l’indipendenza dell’Austria»: la via per l’Anschluss è aperta. L’11 marzo 1938, il cancelliere austriaco Schuschnigg è costretto a dare le dimissioni per lasciare il posto al filonazista Seyss-Inquart; il 12, l’Austria viene occupata e l’Anschluss ratificata dalla popolazione dei due paesi. Le democrazie condannano senza intervenire.

Forte dei successi, Hitler si rivolge verso la Cecoslovacchia, stato multinazionale creato nel 1919 dallo smembramento dell’impero austro-ungarico. In un violento discorso il Führer rivendica la riannessione al Reich dei Sudeti, territorio dove risiedono tre milioni di abitanti di origine germanica. La guerra sembra imminente: si mobilizza la Cecoslovacchia, la Francia, l’Italia, l’U.R.S.S. e la Germania richiamano i loro riservisti. All’ultimo momento, sir Chamberlein, primo ministro inglese, ottiene da Hitler il consenso per la convocazione di una conferenza internazionale. Il 29 settembre 1938, Hitler, Mussolini, Daladier, primo ministro francese, e Chamberlain si ritrovano a Monaco senza che l’U.R.S.S. e la Cecoslovacchia, direttamente interessate, siano state invitate. Per evitare la guerra, Daladier e Chamberlain accordano a Hitler tutti i territori rivendicati.

A Parigi come a Londra, un grande entusiasmo popolare saluta il ritorno dei negoziatori. Léon Blum, al contrario, ritiene gli accordi di Monaco il prezzo di un «codardo sollievo». La Francia ha perso il prestigio dei suoi alleati orientali.

Quando il primo ministro inglese Chamberlain definì «la pace per i nostri tempi» gli accordi di Monaco,

Churchill dichiarò: «Hanno scelto il disonore per evitare la guerra, avranno il disonore e la guerra».

L’annessione dei Sudeti non è che il preludio a quello dell’intera Cecoslovacchia. All’indomani della Conferenza di Monaco, inizia lo smembramento dello Stato cecoslovacco: la Polonia e l’Ungheria estendono i loro territori. La Slovacchia di Tiso, alleato del Reich, proclama la sua indipendenza, e la Germania fonda un «protettorato di Boemia-Moravia». La Cecoslovacchia non esiste più.

(*) il resoconto di questa riunione è chiamato “protocollo Hossbach”.

Il “protocollo Hossbach”

Il 5 novembre 1937, Hitler riunì segretamente i suoi pricipali collaboratori. Nel resoconto di questi colloqui, conosciuto come “protocollo Hossbach”, dal nome del colonnello che trascrisse fedelmente il lungo monologo del Führer, sono sviluppati e specificati i temi contenuti nel Mein Kampf del 1924. La Germania doveva conquistare con la forza uno spazio vitale (Le-bensraum) nell’Europa orientale, in modo da assorbire la sua eccedenza demografica; L’obiettivo primario è dunque quello di «abbattere in un sol colpo l’Austria e la Cecoslovacchia» per proteggere il Reich e accrescere le sue risorse. Solo nel 1943, secondo i calcoli del Führer, quando la Germania avrà raggiunto la piena potenza militare, si potrà intraprendere lo scontro ineluttabile con la Francia.

Le Quattro Giornate di Napoli (27 – 28 – 29- 30 settembre 1943)

Un’insurrezione “spontanea”

La situazione del Mezzogiorno nelle tragiche giornate dell'autunno è la situazione della parte d'Italia su cui la guerra, l'urto fra i due opposti eserciti grava con tutto il suo peso aggiungendo lutti a lutti, rovina a rovina.

Tutto il peso della lotta si concentra nella Campania, e Napoli si trova al centro della formidabile pressione.

Il 12 settembre il colonnello tedesco Scholl assume il« comando assoluto» con un proclama in cui impone lo stato d'assedio, il coprifuoco e la consegna delle armi.

I nazisti a Napoli saccheggiano, distruggono: la loro furia, che travolge soldati sbandati, e cittadini inermi, raggiunge il culmine nell'incendio della Università. Gli edifici vengono invasi e dati alle fiamme, la popolazione rastrellata per le vie è costretta ad assistete in ginocchio all'esecuzione di un marinaio sulla soglia dell'Università; una lunga colonna di deportati viene avviata verso Aversa, quattordici carabinieri, rei d'aver resistito al palazzo delle Poste, vengono fucilati nel corso della tragica marcia. È dall'Università che s'inizia la distruzione metodica della città che secondo gli ordini di Hitler avrebbe dovuto essere ridotta « in fango e cenere»; e la scelta del punto di partenza del piano terroristico non è, probabilmente, casuale: era infatti nello stesso Ateneo che dopo il 2 luglio avevano risuonato più alte le parole della libertà, come nel proclama del l° settembre con cui il rettore magnifico Adolfo Omodeo ricordava ai giovani che ,«i loro maestri erano della generazione del Carso e del Piave e comprendevano il loro affanno». S'inizia poi la sistematica distruzione delle zone industriali, del grande stabilimento ILVA di Bagnoli, mentre tutta la città è messa a sacco.

Napoli è ridotta alla disperazione per le condizioni selvagge in cui è stata ridotta Napoli, priva di cibo e d'acqua, sgombrata a viva forza e distrutta nei quartieri verso il porto (nello spazio di ventiquattro ore, dal 23 al 24 settembre, oltre 200000 persone restarono senza tetto).

Un antefatto delle Quattro Giornate di Napoli: l'abbandono da parte dei nazisti delle caserme e dei depositi militari contenenti ancora piccole quantità di armi e munizioni. Probabilmente i tedeschi ritennero che il suddetto materiale bellico non avesse importanza, né sarebbe stato utilizzato dalla popolazione contro di loro dopo gli infiniti esempi di terrore, dopo la deportazione di ottomila giovani come misura di rappresaglia per il mancato rispetto del bando Scholl.

Nella notte tra il 27 e il 28 settembre la popolazione si alternò in un incessante via vai fra le caserme e le abitazioni, le donne in cerca di viveri e d'indumenti, gli uomini in cerca d'armi e munizioni.

Molte armi erano state già nascoste e conservate gelosamente nei giorni dell'armistizio: ora la determinazione di usarle, di cercare dovunque nuove scorte di esse, di scendere finalmente ,«in istrada» era sbocciata improvvisa come l'unica possibile. Il popolo aveva« fatto la sua scelta», ma in senso opposto a quello richiesto dal proclama fascista. Già nel pomeriggio e nella sera del 27, sollecitati, sembra, dalla falsa notizia dell'arrivo degli Inglesi a Pozzuoli e a Bagnoli, si erano avuti i primi rapidi scontri, le prime scaramucce in più punti della città, episodi in apparenza casuali, certamente non collegati l'uno con l'altro (un gruppo di cittadini che reagisce al saccheggio della Rinascente, un altro gruppo che liberò a piazza Dante dei giovani razziati, due guastatori tedeschi inseguiti a furia di popolo al Vomero), ma altrettanto certamente rivelatori d'uno stato d'animo ormai comune.

All'alba del 28 settembre la rivolta esplose fulminea al Vomero e da Chiaia a piazza Nazionale. Non vi furono collegamenti fra un centro e l'altro dell'incendio, ma l'insurrezione cominciò ad ardere in decine di punti diversi.

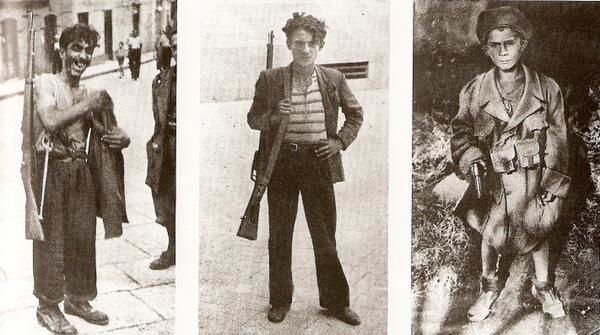

Il 28 settembre è la giornata dell'ardimento popolare sfrenato e travolgente: Tra le decine e decine di combattimenti, tanti giovinetti.

Il dodicenne Gennaro Capuozzo funziona da servente a una mitragliatrice in via Santa Teresa presa sotto il fuoco di carri armati tedeschi, finché cade sfracellato, colpito in pieno da una granata sul posto di combattimento.

Filippo Illuminato e Pasquale Formisano, l'uno di tredici, l'altro di diciassette anni corrono incontro a due autoblinde che da via Chiaia cercano d'imboccare via Roma.« Lo scontro fu assai breve, ma impressionante; vi fu chi vide i due intrepidi giovanetti avanzare decisamente sotto le impetuose raffiche di mitragliatrice fino a quando caddero esanimi a pochi passi dalle autoblinde, nell'atto di scagliare ancora una bomba ».

Tutto si è svolto senza un piano, senza collegamenti fra i vari quartieri o gruppi d'insorti anche se talvolta l'azione degli uni ha contribuito al successo di quella degli altri. Esempio maggiore di questa naturale confluenza degli sforzi insurrezionali l'azione svolta da un gruppo di patrioti che a Moiarello di Capodimonte s'impossessano di una batteria da 37/54 e riescono a bloccare per tutta la giornata il tentativo di una colonna di carri Tigre e di autoblinde tedesche di scendere da Capodichino sulla città; probabilmente, se quel tentativo fosse riuscito, la lotta popolare avrebbe avuto un corso diverso o comunque più sfavorevole e cruento.

La rivolta popolare comincia ad organizzarsi, a individuare alcuni obiettivi da conseguire nella ininterrotta ondata del combattimento a viso aperto. Sorge la prima barricata a piazza Nazionale, vengono costituite postazioni d'arme presso il Museo, si chiarisce l'indirizzo principale sorto spontaneamente: impedire che il tedesco attraversi la città verso nord nel corso del ripiegamento e gettare cosi il disordine e il panico nelle sue truppe incalzate da vicino dagli alleati.

Nel corso della battaglia si determina un obiettivo principale: la conquista del « centro» del quartiere costringendo i tedeschi a ripiegare da via Luca Giordano che lo attraversa diagonalmente. L'attacco viene eseguito a squadre e a balzi successivi come in una manovra di guerra regolare. Poi, dopo la furia popolare, anche la furia degli elementi si abbatte sul Vomero: un violento uragano fa sospendere le operazioni e nella notte il nemico perlustra le strade alla caccia degli insorti dileguatisi con le prime ombre.

Il 29 segna il culmine dell'insurrezione napoletana e, mentre prosegue il generoso afflusso dei giovani e degli adolescenti fra le file degli insorti (muore sotto il fuoco d'un'autoblinda il non ancora ventenne Mario Menichini), affiorano i primi elementi organizzativi. Al Vomero si costituisce il Comando partigiano per iniziativa di Antonino Tarsia. In ogni rione emerge nel corso della lotta una figura di «capo-popolo» intorno a cui gravitano i gruppi degli insorti: a Chiaia si fa luce Stefano Fadda, Ezio Murolo in piazza Dante, Aurelio Spoto a Capodimonte. Ovunque gli scontri diventano più intensi e persistenti: nel solo settore Vincenzo Cuoco i patrioti perdono 12 morti e 32 feriti.

A Capodimonte è strenuamente difeso dai partigiani del rione l'unico serbatoio rimasto intatto dall'immane distruzione ed assicurato, in seguito al successo dell'azione, il rifornimento dell'acqua potabile ad alcuni rioni ancora per due o tre giorni.

L'episodio risolutivo si verifica infine al Vomero: il comandante del presidio maggiore Sakau chiede di trattare la resa. Accompagnato con bandiera bianca presso il Comando superiore germanico al Corso, lo Scholl, edotto della situazione, è costretto ad ordinare l'evacuazione del campo sportivo e la restituzione dei 47 ostaggi detenutivi, purché i partigiani garantiscano l'immunità al presidio tedesco. È, in sostanza, una capitolazione, la più grave umiliazione per lo Scholl che aveva creduto d'imporre il suo dominio alla città e che ora chiede salva la vita per i suoi soldati a un gruppo di « straccioni» ribelli.

Il 30, pur essendo stata evacuata in massima parte la città dai tedeschi, continuano i combattimenti. Il nemico si lascia dietro la lugubre scia delle rappresaglie: gruppi di guastatori tedeschi, attardatisi nella ritirata, massacrano alcuni giovani in località Trombino. Alla Pigna, nella masseria Pezzalunga, s'ingaggia l'ultimo combattimento delle Quattro Giornate, con violenti corpo a corpo fra i patrioti e i tedeschi, mentre nella città risuonano ancora le fucilate in via Duomo, via Settembrini, piazza San Francesco. Ancora il l° ottobre i tedeschi attuano l'ultima rappresaglia e aprono un violento fuoco sulla città con un gruppo di bombarde piazzate nel bosco di Capodimonte, portando lo sterminio fra la popolazione sino quasi a mezzogiorno: un'ora prima dell'entrata dei primi carri armati angloamericani nella città liberata.

Costretti alla fuga i nazisti sfogano la rabbia per il colpo ricevuto: distruggono le più preziose memorie di quel popolo che non ha piegato la testa sotto i suoi ordini, consumando un’atroce vendetta. A San Paolo Belsito, presso Nola, i tedeschi danno fuoco all' Archivio Storico di Napoli, cioè alla maggior fonte per la storia del Mezzogiorno dal Medioevo in poi.

Il bilancio dell'insurrezione napoletana: 152 combattenti caduti; 140 caduti civili, 162 feriti, 19 caduti ignoti (l'elenco delle perdlte continua ad accrescersi anche dopo la liberazione della città: nel pomeriggio del 7 ottobre il palazzo delle Poste, appena riattivato, saltò in aria a causa delle mine lasciatevi dai tedeschi, provocando la morte di molti cittadini.

Sulle barricate s'incontrarono i popolani generosi, le umili donne che offrivano cestini di bombe, come la« Lenuccia» (Maddalena Cerasuolo) e gli esponenti della piccola borghesia meridionale: un Tarsia insegnante a riposo, un Fadda medicochirurgo, un Murolo impiegato.

Parteciparono alla lotta gli studenti del liceo Sannazzaro al Vomero, gli scugnizzi dei quartieri popolari, gli intellettuali come Alfredo Paruta che iniziò il l° ottobre la pubblicazione del giornale « Le barricate»; come gli operai delle fabbriche napoletane. E certo nell'ondata della collera popolare si erano inseriti - qua e là - gli elementi antifascisti consapevoli. Ma l'insurrezione rimase fino all'ultimo un fatto« spontaneo », senza cioè che potessero prevalere in essa gli elementi d'una guida unitaria e anche una chiara coscienza politica dell'accaduto.

Le Quattro Giornate di Napoli saranno sempre presenti nel ricordo di coloro che militeranno nelle file della Resistenza poiché avevano dimostrato la« possibilità» dell'insurrezione cittadina.

«Dopo Napoli la parola d'ordine dell'insurrezione finale acquistò un senso e un valore e fu d'allora la direttiva di marcia per la parte più audace della· Resistenza italiana» (Luigi Longo: dopo l'8 settembre del '43, diede vita alle Brigate Garibaldi. Vicecomandante del Corpo Volontari della Libertà, stretto collaboratore di Parri, fu tra i principali organizzatori dell'insurrezione nel Nord Italia dell'aprile del '45)

Liberamente tratto dalle pagine di “Storia della Resistenza italiana – 8 settembre 1943 – 25 aprile 1945” di Roberto Battaglia - Einaudi 1964

Le Quattro Giornate di Napoli in letteratura

da “Il giorno prima della felicità” di Erri De Luca