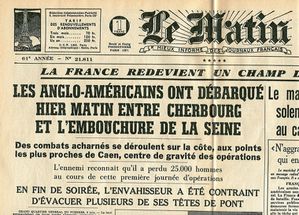

6 giugno 1944: operazione Overlord, nome in codice dello sbarco in Normandia

Il luogo dello sbarco dell’operazione Overlord fu scelto durante la conferenza Trident nel maggio 1943 a Washington: venne preferita la Normandia piuttosto che il Pas-de-Calais, in quanto le divisioni tedesche presenti in questa zona erano più numerose e soprattutto perché non vi erano spiagge e porti che consentissero un rinforzo rapido della testa di ponte.

Alla fine del mese di gennaio 1944, Eisenhower stabilì i mezzi che dovevano essere impiegati nell’operazione: tre divisioni aviotrasportate e cinque divisioni trasportate via mare (due americane e tre inglesi). La zona di sbarco si doveva estendere per circa 60 chilometri, dall’estuario del fiume Orne alla costa orientale del Cotentin. Durante la notte precedente l’operazione anfibia, le divisioni aviotrasportate dovevano coprire tutto il settore di sbarco al fine di proteggerlo ai suoi fianchi.

La scelta della Normandia per l’operazione Overlord consentì di ingannare i tedeschi. Con l’operazione Fortitude, lanciata dagli Alleati, si fece credere ai tedeschi ad uno sbarco nel Pas-de-Calais, bloccando così alcune divisioni tedesche in quest’ultimo settore.

D-DAY Sbarco per la vittoria

La decisione di attaccare i nazisti in Normandia porta la data del 6 giugno 1944. Alle 9.33 del mattino le agenzie americane lanciano il primo flash sullo sbarco. Ma per mettere in ginocchio la Germania il prezzo è altissimo: diecimila morti nelle prime 24 ore.

Articolo di Silvio Bertoldi

«Overlord», il Signore: questo è il nome che americani e inglesi hanno scelto per indicare l'operazione di sbarco sul Continente. «Overlord» comincerà quando verrà il momento del D-Day, il Decision Day, o giorno della decisione. Il D-Day viene il 6 giugno 1944, alle 6.30 del mattino, tra nuvole basse e mare di onde lunghe e scure: 2727 navi mercantili, 700 da guerra, 2500 mezzi da sbarco, 1136 aerei inglesi (tra cui una formazione agli ordini del famigerato generale Harris che distruggerà Dresda senza un perché), 1083 aerei americani. Il fronte corre da Le Havre a Cherbourg in Normandia. Una sorpresa per i tedeschi che aspettavano l'attacco sulla Manica, al Pas de Calais, e non vogliono ammettere di essersi sbagliati. Cinque i punti di sbarco, classificati con nomi di fantasia: «Utah» o «Omaha» di pertinenza degli americani a occidente, «Gold», «Judno» e «Sword» per gli inglesi a oriente. Un giorno intero di battaglia sanguinosissima ed è inutile illudersi di salvare il soldato Ryan: di soldati Ryan ne moriranno circa diecimila nelle prime ventiquattr'ore, il prezzo tremendo (peraltro previsto) pagato per una testa di ponte in Europa dopo quattro anni di guerra. Il colpo decisivo per mettere in ginocchio la Germania e sollevare l'Urss dal sostenere da sola il peso del conflitto. Torna alla memoria la promessa di Churchill nella drammatica notte del 2 agosto 1940, quando tutto sembrava perduto: «Ricordate: non ci fermeremo, non ci stancheremo mai, non cederemo mai; l'intero nostro popolo e l'Impero si sono votati al compito di ripulire l'Europa dalla peste nazista e di salvare il mondo dal nuovo Medioevo... e il mattino verrà».

Quel mattino è venuto. È cominciato poco dopo la mezzanotte del 5 giugno, quando sono partiti 60 incursori con il compito di segnalare le zone di atterraggio ai 72 alianti lanciati su Caen, precedendo le divisioni di paracadutisti dei generali Taylor e Ridgway: gli stessi che l'8 settembre sarebbero dovuti scendere su Roma, se un terrorizzato Badoglio non li avesse scongiurati di soprassedere. Poi è toccato alle due Armate, la prima americana di Bradley e la seconda inglese di Dempsey, entrambe agli ordini di Montgomery, l'eroe partito da El Alamein, che ha giurato di concludere la sua corsa solamente a Berlino. Come sarebbe in effetti avvenuto, se ragioni politiche non avessero costretto Eisenhower a imporgli di lasciare la precedenza ai russi.

Alle 9.33 del mattino del 6 giugno le agenzie di stampa americane avevano lanciato il primo flash con l'annuncio dello sbarco, poi era stato letto il proclama di Eisenhower ai soldati. Il generale non aveva fatto economia di parole ed era ricorso a quello che riteneva il tono epico adatto alla circostanza. ...

A Londra, alla Camera dei Comuni, a mezzogiorno Churchill stava illustrando la presa di Roma, avvenuta due giorni avanti. Un segretario gli passò un biglietto, lui lo lesse e, senza alterare il tono della voce, annunciò che la battaglia per liberare l'Europa dal nazismo era cominciata e con l'aiuto di Dio sarebbe continuata fino alla vittoria. Quella sera stessa le truppe alleate erano saldamente attestate nell'entroterra della Normandia e prendeva il via la lunga cavalcata che le avrebbe condotte all'Elba, dopo che Patton ebbe distrutta a Bastogne l'estrema speranza di Hitler di rovesciare la situazione.

Come fu vissuta l'avventura dalle due parti? Il giorno dello sbarco Rommel, capo dell'armata tedesca stanziata in Normandia, non si trovava al suo comando di La Roche-Guyon. Fidando nell'inclemenza del tempo, che lasciava pensare a tutto tranne alla possibilità di uno sbarco, era partito in automobile per la Germania. Andava a festeggiare il compleanno della moglie e le portava in regalo un paio di scarpe francesi. Lo avvertì Speidel, il suo capo di Stato Maggiore e si precipitò verso Parigi a tappe forzate. Capì subito che per tamponare la falla si dovevano spostare le divisioni del Nord verso la zona di Cherbourg, ma per questo occorreva il consenso di Hitler. Il Führer stava dormendo e l’ordine categorico era di non svegliarlo prima di mezzogiorno. Così seppe dello sbarco con dieci ore di ritardo e anzi non volle credere che si trattasse dello sbarco vero, bensì di una manovra degli Alleati, un diversivo a scopo di disturbo. Negò a Rommel di disporre delle truppe richieste e in tal modo diede al nemico una chance di successo mai immaginata. Qualche tempo prima Rommel aveva detto che, quando fosse cominciata la battaglia di Normandia, quello sarebbe stato «il giorno più lungo». Non azzeccò la previsione. Il 6 giugno non fu il giorno più lungo, al cadere della sera era praticamente terminato, con gli Alleati vittoriosi sulla costa.

Per Eisenhower il problema era diverso, legato soprattutto alle condizioni meteorologiche. Dopo una preparazione durata mesi, aveva deciso di attaccare il 5 giugno, perché in quel giorno si presentavano le condizioni ideali di luna, di marea e di vento che, se lasciate passare, si sarebbero ripetute soltanto il mese successivo. Non si poteva restare tanto tempo in sospeso, dunque o subito o chissà quando. Ma una bufera implacabile cominciò a imperversare sulla Manica e rese impossibile la partenza delle navi. Già da venerdì 2 giugno si erano scatenati gli elementi e fu necessario rinviare. Dopo lunghe ore di attesa spasmodica il meteorologo inglese, colonnello Stagg, la sera del lunedì annunciò che il 6 mattina si sarebbe presentata la possibilità di uno spiraglio di qualche ora. Si trattava di cogliere quella problematica occasione, con il pericolo che tutto cambiasse di nuovo. Eisenhower decise di rischiare. Le truppe erano imbarcate da giorni, non era possibile tenerle ancora «prigioniere» nelle navi. Vi fu un'ulteriore consultazione e poi, sulla fede nelle previsioni di Stagg, l'annuncio: «OK si parte». Era il D-Day, il giorno della decisione.

Stagg, l'oscuro eroe della grande avventura, aveva lavorato senza un attimo di sosta per decifrare le sue carte del tempo e indovinare il momento magico per l'attacco. Così era avvenuto, la schiarita c'era stata. Quando le navi furono partite e i comandi svuotati diventarono silenziosi, Stagg si ritirò nel suo accantonamento, si gettò vestito su una branda e dormì dodici ore filate.

Bibliografia:

supplemento del “Corriere della Sera” - dicembre 1999

La liberazione di Roma, 4 giugno 1944

Due giorni dopo la conquista di Cassino e dell'Abbazia, nel settore meridionale del fronte, il II Corpo americano attaccava la linea «Hitler» presso Formia e in direzione di Fondi. Altrettanto facevano algerini e marocchini sui monti Aurunci, mentre nel settore settentrionale il Corpo britannico e quello polacco combattevano aspramente a Pontecorvo e Piedimonte.

Cinque giorni dopo anche la linea «Hitler» era infranta e le Armate alleate potevano avviarsi verso Roma: l'VIII per la via Casilina e la V per la via Appia. Una Divisione americana si dirigeva lungo la costa verso la testa di ponte di Anzio, dove il VI Corpo angloamericano forte come un'Armata, il 23 maggio aveva iniziato l'offensiva.

L'attacco principale venne sferrato verso i Colli Albani e verso Velletri, occupata qualche giorno dopo, mentre Alexander aveva ordinato di tagliare la ritirata nemica sulla via Casilina puntando in forze su Valmontone. Clark invece preferì insistere in direzione di Roma, e Valmontone fu presa solo il 2 giugno, dopo che i tedeschi avevano completato il ripiegamento. La città di Littoria era stata liberata dall'unica colonna americana, appena un reggimento, che dalla testa di ponte di Anzio s'era diretta verso sud, incontro alla V Armata in arrivo dal fronte del Garigliano. Il ricongiungimento avvenne a Borgo Grappa il 25 maggio. Nella gioia dell'incontro si dimenticava ch'esso si era fatto attendere quattro mesi più del previsto.

Clark disponeva di una formidabile piattaforma per il lancio finale su Roma. È alla capitale ch'egli continuava a guardare, più che alla manovra di aggiramento chiesta da Alexander. Voleva arrivarci prima degli inglesi perché la nuova vittoria su Hitler portasse il suo nome. Per i tedeschi fu un colpo di fortuna. Essi non speravano che gli Alleati, per un motivo di prestigio personale, rinunciassero a cogliere, con un colossale accerchiamento, i frutti della vittoria. Scampati alla trappola di Valmontone, i tedeschi abbandonavano Roma con ogni mezzo, mantenendo sgombre le strade su cui si ritiravano le Divisioni di Cassino. Avevano perso molti uomini, ma avevano salvato l'esercito. Proprio l'ultimo giorno vollero lasciare un altro ricordo di sangue. Alle porte della città, in frazione La Storta sulla via Cassia, per alleggerire un automezzo, assassinarono 14 prigionieri politici fra cui il vecchio sindacalista Bruno Buozzi. Poi risalirono sui camion e ripresero più in fretta la ritirata verso nord.

Il generale Clark rievoca il giorno della presa di Roma:

«La maggior parte della gente non collega la data del 4 giugno (giorno in cui entrammo a Roma) con lo sbarco del generale Eisenhower in Normandia, ma le due operazioni erano coordinate, e mi era stato dato l'ordine di conquistare Roma, se fosse stato possibile, subito prima dello sbarco di Eisenhower. Sicché combattemmo con tutto l'impegno e ce la facemmo appena in tempo. Naturalmente, volevamo essere la prima Armata che liberava una delle capitali dell'«asse»; ciò avrebbe sollevato il morale degli Alleati e anche degli italiani. Sicché fu con profonda emozione che ci avvicinammo a Roma, e il giorno in cui vidi le mie truppe marciare verso la città, e fui testimone del modo cordiale con cui vennero accolte dalla popolazione, fu un giorno particolarmente felice. Il 5 giugno entrai anch'io in Roma con la mia "jeep" per la via Casilina. Non eravamo molto pratici della città; il generale Hume, che era con noi, aveva suggerito che il Campidoglio sarebbe stato il luogo adatto per incontrarmi con i miei comandanti di Corpo d'Armata.

Nelle vie erano gaie folle, molti cittadini agitavano bandiere. I romani sembravano impazziti d'entusiasmo per le truppe americane. Il nostro gruppetto di "jeep" errava per le vie, ma non riuscivamo a trovare il colle capitolino. Ci eravamo smarriti. A un tratto ci trovammo in piazza San Pietro e un prete si fermò accanto alla mia "jeep" e disse in inglese: "Benvenuto a Roma. Posso esservi utile in qualche modo?».

«Gli chiesi la strada per il Campidoglio. Là intendevo discutere i nostri piani immediati. Volevamo spingerci immediatamente oltre Roma per inseguire il nemico e prendere il porto di Civitavecchia. Quando fummo in piazza Venezia davanti al balcone dal quale Mussolini soleva fare i grandi discorsi, una folla plaudente ci bloccò. Finalmente ci aprimmo un varco e salimmo sul colle. Il portone del Campidoglio era chiuso; io bussai parecchie volte, non sentendomi molto conquistatore di Roma. Mentre si bussava, pensai che quella era per noi una giornata storica. Avevamo vinto la corsa di Roma per soli due giorni».

Chi nella capitale ha dimenticato quel giorno? Era la libertà, dopo nove mesi di angoscia e di disperazione. S'affacciava un mondo nuovo, si ricominciava a vivere.

A Roma l'appuntamento col Papa è una tacita consuetudine, quando accade qualcosa d'importante. Ma il pomeriggio del 5 giugno i romani andarono da Pio XII anche per un atto di gratitudine. Tutto in quei giorni era all'insegna della fede nell'avvenire. Ogni occasione era buona per affollare le piazze con bandiere, applaudire, gridare e sfilare in corteo proclamando i propri ideali. Gli Alleati assistevano sbalorditi, ed erano come travolti dall'urto caotico delle passioni politiche che esplodevano dopo tanto tempo.

Nella confusione scoppiarono anche disordini. In Piazza Venezia, dove la gente si raccoglieva più folta che altrove, si sfondarono i cancelli del palazzo delle Assicurazioni Generali in cerca di franchi tiratori inesistenti. La polizia alleata fu costretta ad intervenire con bombe lacrimogene.

Il 6 giugno la notizia dello sbarco in Normandia. È finalmente il secondo fronte, che porterà al tracollo della Germania; e intanto in Russia le Armate sovietiche incalzano. Di fronte alla grandezza degli avvenimenti, l'episodio dei franchi tiratori che, da una casa di via Appia Nuova, hanno aperto il fuoco contro i patrioti e i soldati americani, appare un inutile atto di rabbia e di vendetta. Ogni giorno nuove prove della violenza subita vengono alla luce. Finora Roma non sapeva ancora chiaramente delle Fosse Ardeatine, dove in marzo i tedeschi avevano massacrato per rappresaglia 335 detenuti politici. Adesso era un accorrere di parenti, di amici, di compagni di lotta.

L'orrore era pari alla disperazione delle madri.

Il Luogotenente, che intuiva la precarietà del momento, venne a Roma pochi giorni dopo la liberazione. Forse contava su qualche gesto di simpatia da parte dei romani. Ma la sua visita improvvisa passò quasi inosservata, e Umberto tornò a Napoli deluso. Come si era stabilito in aprile, il governo arrivava a Roma dimissionario, e a Badoglio subentrò Ivanhoe Bonomi che raccolse intorno a sé uomini designati dai sei partiti antifascisti. La lotta contro i tedeschi rimaneva il primo punto del programma di governo.

Oltre Roma la guerra continuava senza slancio. Ma Alexander e Clark, tornati amici dopo la contesa per Valmontone, erano ottimisti. Alexander rivolse un proclama alle truppe: «Questa battaglia, di cui è terminata la prima fase, è stata un successo magnifico. Come dicono i francesi: " Une belle victoire". La conquista di Roma è in se stessa naturalmente un grande avvenimento. Ha un grande valore morale, un grande valore politico. Ma come obiettivo militare non ha che scarsa importanza. Ciò che veramente importa è il fatto che noi stiamo compiendo quello che ci eravamo prefissi di fare, e cioè annientare sul campo le Armate tedesche. Il nemico è in uno stato di totale disorganizzazione, avendo subìto gravissime perdite, tanto che i prigionieri sono oltre 20.000 e ci sono 8.000 tedeschi feriti ricoverati a Roma, oggi, in questo momento. Molti di più giacciono morti sui campi di battaglia. Le perdite del nemico sono state dunque molto gravi, esso è disorganizzato. E noi lo stiamo inseguendo».

Bibliografia:

Manlio Cancogni in AA.VV - Dal 25 luglio alla Repubblica - ERI 1966

2 giugno: festa della Repubblica

2 giugno 1946: il primo referendum che ha cambiato l´Italia. Monarchia o Repubblica?

Di fronte al quesito secco, due opzioni antitetiche, oltre 12 milioni di italiani scelsero di cambiare. E con un margine di due milioni di voti sui monarchici nacque la Repubblica Italiana.

| Voti

| %

|

MONARCHIA

| 10 718 502

| 45,70%

|

REPUBBLICA

| 12 718 641

| 54,30%

|

bianche/nulle

| 1 509 735

|

|

Totale voti validi

| 23 437 143

| 100%

|

Ritorno a Sestri Levante 2 aprile 2023

Domenica 2 aprile una delegazione della nostra Sezione è stata presente a S. Margherita di Fossa Lupara (Sestri Levante) alla manifestazione per commemorare i caduti della vallata di S. Vittoria e frazioni. Tra i partigiani fucilati in quella località, il nostro concittadino Arturo Arosio

L'intervento di Stucchi, Presidente della Sezione ANPI di Lissone:

"Gentili Autorità, cari concittadini,

la presenza della sezione ANPI di Lissone alla commemorazione odierna non è soltanto un doveroso omaggio alla memoria dei partigiani. Non siamo venuti qui soltanto con lo sguardo rivolto al passato e neppure soltanto per l’amicizia sempre più stretta che ci lega a questa città e in particolari ai carissimi compagni dell’ANPI di Sestri Levante.

Siamo qui con la ferma convinzione che non è in gioco solo il significato del passato, ma anche quello del presente e del futuro. I valori dell’antifascismo e della Costituzione sono oggi più che mai attuali e anche per questo prendiamo atto con profondo disappunto dell’assenza dell’Amministrazione Comunale della Città di Lissone. La Costituzione nata dalla Resistenza, infatti, non è e non dovrebbe essere considerata l’espressione di una parte politica, ma la base istituzionale della legittimità e delle attività di tutte le amministrazioni della Repubblica: Comuni, Province, Regioni e Stato.

Oggi questa verità è ancora più urgente. La cronaca ci mette di fronte troppo spesso a nuove intolleranze, a nuovi fascismi, a nuove prevaricazioni. Il recente assalto alla sede della CGIL è solo uno dei tanti episodi che ci richiamano alla difesa intransigente dei valori democratici. Non si possono tollerare gli intolleranti e i valori di uguaglianza e di libertà della Costituzione nata dalla Resistenza devono essere difesi e protetti con tutta l’energia necessaria. Per questo non è ammissibile che, proprio da parte di alcune tra le più alte cariche istituzionali della Repubblica, sia partito in questi giorni un vero e proprio attacco al significato dell’attentato di via Rasella e della strage delle Fosse Ardeatine.

Anche la pace è un valore costituzionale. Conosciamo tutti l’articolo 11 della Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Ma da più di un anno la guerra infuria alle nostre porte. Sappiamo bene quali siano le gravi responsabilità della Russia di Putin. Ma questo non ci impedisce di respingere l’idea che la soluzione della crisi passi solo per le vie militari. La prima preoccupazione, anzi, dovrebbe essere quella di evitare un’estensione e una radicalizzazione del conflitto. Occorrono equilibrio e intelligenza. Il diritto del popolo ucraino a resistere deve essere accompagnato da uno sforzo della comunità internazionale ad avanzare mediazioni e compromessi che inducano le parti a deporre le armi. È ancora l’articolo 11 a obbligare l’Italia su questa strada, a favorire le organizzazioni internazionali che assicurino la pace e la giustizia tra le Nazioni, per dirla con le parole dell’artico 11. Anche senza mettere in discussione l’appartenenza alla NATO, non possiamo perciò illuderci che un’organizzazione eminentemente militare sia lo strumento privilegiato per la ricerca della pace.

Infine, è sempre la stella polare della Costituzione nata dalla Resistenza che ci ha mobilitato per la raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione che oggi, dopo essere stati imprudentemente modificati nel 2001, vengono usati per rompere l’unità sostanziale della Repubblica in nome della cosiddetta autonomia differenziata. La valorizzazione delle autonomie locali non è in discussione, ma non può significare sottrarre risorse ai territori che ne hanno più bisogno. Proprio l’articolo 2 della Costituzione richiede l’adempimento degli “inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale” che sono uno dei più profondi insegnamenti dei partigiani che oggi siamo qui a celebrare.

Viva l’Italia, viva la Repubblica una e indivisibile, viva la Resistenza!"

/image%2F1186175%2F20230404%2Fob_fabf25_monumento-ai-caduti.jpg)

/image%2F1186175%2F20230404%2Fob_4ba794_ob-70b4d6-cippo.jpeg)

/image%2F1186175%2F20230404%2Fob_5def09_img-20230403-wa0001.jpg)

Gli scioperi del 1944 in Brianza

“In questa zona dobbiamo concentrare l'attenzione nelle zone elettivamente industriali, come Monza e dintorni, e poi isolatamente alle altre importanti fabbriche presenti sul territorio. L'importante fonte Rapporto sullo sciopero generale del 1 marzo a Milano e provincia, redatta dal partito comunista milanese, ragguaglia che nel primo giorno di agitazione, alla Hensemberger di Monza il lavoro si bloccò alle 10.00, mentre due ore più tardi gli operai avevano addirittura abbandonato lo stabilimento. Già in questa giornata sono arrestati gli operai Giuseppe Vismara di Triuggio e Valentino Rivolta di Macherio, colpevoli di aver tolto la corrente alla fabbrica. A conferma di quanto detto in precedenza, il documento sottolinea la tendenza delle maestranze di questa ed altre fabbriche a seguire l'azione dei complessi di Sesto e Milano.

Alla Singer, presente anch'essa nel capoluogo brianzolo, l'avvenuta interruzione del lavoro è efficacemente contrastata da fascisti e tedeschi che puntano le mitragliatrici contro la fabbrica e minacciano la fucilazione di alcuni ostaggi. Gli operai della Singer sono così costretti a riprendere il lavoro. Intanto a Monza si sono bloccate anche la Philips e la Sertum. Nello stesso giorno sono segnalati scioperi riusciti a Desio alla Bianchi, mentre alla Tessitura Targetti e alla Gavazzi la fermata sembra avere meno successo. In fermento anche l'Isotta Fraschini di Meda. Il giorno 2 marzo, il rapporto informa che a Monza, a causa della brutalità della reazione in alcuni stabilimenti il lavoro è stato ripreso. A Lissone i lavoratori dell'Incisa (1200) e dell'Alecta (500) aderirono allo sciopero in modo massiccio.

Nella Brianza comasca, abbastanza attiva fu la zona del canturino. La filotecnica Salmoiraghi, azienda milanese sfollata a Cantù, si mise in sciopero il 2 marzo. Le fonti di opposta origine concordano sul numero degli scioperanti; infatti il foglio clandestino Il fronte proletario scrive che alla Salmoiraghi si sono astenuti dal lavoro circa 350 dipendenti. Il notiziario della Guardia nazionale repubblicana di Como riferisce che di 600 operai se ne presentarono al lavoro 200 circa, inoltre anche questi ultimi, intorno alle 10.30, abbandonarono lo stabilimento. Sciopero anche alle Imprese Seriche Italiane di Mariano Comense, sempre dal 2 marzo; alle 14.00 circa 700 operai, in massima parte donne, sospesero il lavoro.

È accertato che anche le ferriere Orsenigo e le Taglietti di Figino Serenza si unirono alla protesta, mentre più turbolenta fu la manifestazione della Vergani di Cantù. Le operaie messe in ferie per evitare che scioperassero, si riunirono lo stesso e si recarono in massa davanti al Municipio, chiedendo pane, latte e grassi per i bambini e un miglior regime alimentare per loro.

Il commissario prefettizio non trovò di meglio che chiamare le autorità tedesche.

Le caratteristiche dello sciopero del marzo '44 in Brianza furono quindi innanzitutto di subalternità nelle azioni e nelle decisioni, nei confronti dei grandi centri sestesi e milanesi. Inoltre, riguardo la durata, mentre nella cintura milanese l'astensione del lavoro continuò fino all'8 marzo, abbiamo visto che sia nel monzese che nel comasco non si andò oltre i due giorni.

Ciò è spiegabile e comprensibile, perché nelle fabbriche brianzole gli scioperanti non potevano contare sulla forza delle enormi masse create dai grandi stabilimenti delle città industriali, la repressione poteva avere più buon gioco e gli agitatori potevano essere più facilmente individuati. Tutti questi motivi sono validi anche per spiegare come mai diverse aziende brianzole si erano astenute dallo sciopero.

In definitiva comunque, si può commentare positivamente l'esito dello sciopero in Brianza, una terra in cui le premesse non erano favorevoli, per il tradizionale e radicato moderatismo di quest'area, e per la mancanza di grandi e compatte masse operaie. Anche se proprio per questo l'adesione non fu al livello di Sesto e Milano, la protesta con la sua portata politica indubbiamente servì a creare una coscienza maggiore nei lavoratori brianzoli, circa la situazione di quel momento, contribuendo ad aumentare l'avversione per un regime che perpetuava una guerra disastrosa e delle condizioni di vita conseguentemente molto precarie. La prova di questo effetto sono i malumori non più repressi e le ribellioni messe in atto senza timore nei mesi successivi al grande sciopero.

Già il 31 marzo, gli addetti ai telai meccanici della Tessitura Cattaneo di Cantù, non avendo ottenuto l'aumento di paga in seguito alla fermata del lavoro fatta in precedenza, si recarono in Direzione per chiedere un anticipo di 5.000 lire, che gli fu loro concesso. Il fatto, presto risaputo in fabbrica, mise in fermento anche altre categorie di dipendenti della Cattaneo, che chiesero anch' essi un analogo trattamento.

Si sa, comunque, che a causa della pressione ancora alta negli stabilimenti del comasco, venne effettuata una distribuzione di viveri e vestiario a prezzo bianco.

Inoltre il comando della Gnr comasca informava che:

8 aprile 1944. La precettazione di manodopera femminile per il servizio di lavoro in Germania provoca vivo malcontento. I commenti nelle fabbriche sono violenti, si parla di schiavismo.

15 aprile 1944. Nelle maestranze femminili perdura il noto malcontento determinato dalla precettazione per il servizio di lavoro in Germania. Nel settore industriale è motivo di seria preoccupazione la mancanza d'acqua che incide sulla produzione di energia elettrica.

Proprio questi motivi, la mancanza di energia elettrica e le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, producono una contrazione dell' attività industriale che si ripercuote sui lavoratori, i quali però non subiscono sempre passivamente.

Il 17 corrente, in Meda, stante la riduzione dell' energia elettrica, la direzione degli stabilimenti Isotta Fraschini; stabilì che su 700 operai normalmente impiegati soltanto 309 prendessero lavoro. Al mattino del predetto giorno si presentarono 38 operai non inclusi nel turno chiedendo di lavorare. La direzione dello stabilimento non accolse la richiesta provocando, per solidarietà, l'astensione dal lavoro di tutte le maestranze. Il lavoro venne ripreso alle 13.30 in seguito all'intervento dei dirigenti.

Anche a Carate Brianza si sciopera, alle Officine meccaniche Formenti si protesta contro la decisione d'inviare alcuni lavoratori in Germania. Per ordine del Capo della provincia, il Commissario del Sindacato dei lavoratori di Milano si recò sul posto ed annullò il provvedimento, le maestranze ripresero così il lavoro. Il 22 maggio a Seregno allo stabilimento Ambrogio Silva, 300 operai iniziano lo sciopero in segno di protesta contro la precettazione per il lavoro nel Reich di 30 loro colleghi.

La grande manifestazione di questa primavera del '44 chiarì, parlando più in generale, agli esponenti della Resistenza, e soprattutto a quelli appartenenti al movimento garibaldino, molte cose riguardo i metodi di lotta da assumere. Innanzitutto emerse l'equivoco dello scambio dello sciopero per l'inizio di un'insurrezione. Gli operai di diverse fabbriche aspettavano l'arrivo dei partigiani per una supposta azione di rivolta totale. Ciò non avvenne, perché questo non era in definitiva il compito dei Gap, le uniche formazione organizzate in città, che tra l'altro versavano in una drammatica situazione a causa dei numerosi arresti subiti. Da questo e dagli arresti che cominciarono ad effettuarsi fra le maestranze, emerse la scarsità e il poco peso delle cellule partigiane di fabbrica, le cosidette squadre di difesa operaie. Si rese pian piano evidente, quindi, la necessità di una diffusione maggiore del movimento di opposizione politico, ma soprattutto militare, di tipo non elitario, come per i Gap, ma popolare ed esteso, mirando ad una partecipazione più larga da parte della popolazione cittadina. E da questo momento, e dal rilievo di queste situazioni, che si comincia a pensare e a meditare nell' ambito del Partito comunista a nuove forme di lotta resistenziale e a nuove strutture, riflessioni che porteranno fra qualche mese all'istituzione delle Sap (Squadre d'azione patriottica) cittadine, che si diffonderanno anche in Brianza.

Ma da parte fascista e tedesca come si reagì davanti agli scioperi di questo periodo? Dopo un primo momento di stupore e di sorpresa e constatata la valenza politica di queste manifestazioni, si tentò prima di renderle vane mettendo in ferie il personale, oppure con le serrate, che avevano lo scopo di piegare la determinazione degli operai sospendendo il pagamento dei salari e riducendo la distribuzione dei generi alimentari. In alcuni stabilimenti si effettuarono dei licenziamenti; accadde ad esempio a Ronco Briantino, dove il cotonificio-manifattura F.lli Nobili-De Ponti, d'accordo con il capo della provincia, licenziò 63 operai, pare però che in questo caso la motivazione del provvedimento fosse dovuta più che altro alla totale mancanza di materie prime. Come già rilevato, il problema dell'approvvigionamento era per l'industria, in quel momento, una vera e propria piaga, che incideva profondamente sull' occupazione. Altri esempi si possono citare a prova di ciò, come la ditta Enrico Mariani saponeria Junior di Seregno, che già il 3 gennaio aveva dovuto licenziare 50 operai per l'impossibilità di lavorare.

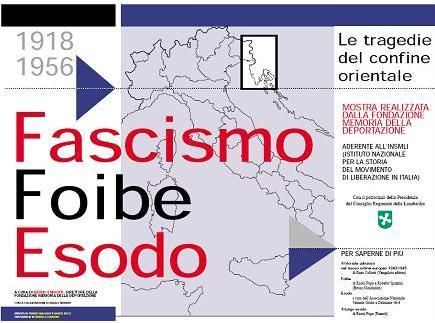

Ma il provvedimento più duro e più gravido di conseguenze, fu senza dubbio l'arresto di molti operai, e non solo di quelli che più si esposero nello sciopero. Infatti i lavoratori che nei giorni successivi alla fine della manifestazione, si videro prelevare dalle loro case, nemmeno lontanamente potevano immaginare ciò che li aspettava, ciò che avrebbe rappresentato per loro la deportazione nei campi di sterminio.

I deportati nei campi di sterminio

Con gli arresti successivi agli scioperi del marzo 1944, si ebbe un'impennata del numero dei trasferimenti nei lager tedeschi.

Per ciò che riguarda la Brianza, il fenomeno della deportazione non è assolutamente da sottovalutare. I numeri, pur nella loro aridità, parlano chiaro. Sono 175 i morti brianzoli nei lager e 46 i sopravvissuti. Quest'ultima cifra è in difetto in quanto desunta dal Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n°130 del 22 maggio 1968, che riportava i nominativi di coloro che avevano richiesto l'apposita pensione spettante ai deportati; è facile immaginare che alcuni per mancata conoscenza non abbiano iniziato la pratica prevista. Quindi in totale ben oltre duecento sono i deportati, di cui solo un quinto ha salvato la vita.

Gli operai, presi soprattutto dopo gli scioperi della primavera del '44, costituirono circa la metà del gruppo brianzolo che conobbe la realtà dei campi di sterminio. Una quota importante, ma anche allucinante nelle sue caratteristiche. Vi figurano dai cinquantenni ai diciassettenni, molti padri di famiglia che lasciarono orfana una consistente figliolanza. Ma a chi andò a prelevare Valentino Rivolta, 3O anni di Macherio, operaio alla Hensemberger di Monza dove aveva diffuso stampa clandestina e partecipato allo sciopero, nulla importava delle sue tre piccole bambine, lo caricarono su un treno merci e lo mandarono a morire a Mauthausen. Come nessuno ebbe rispetto per Battista Caproni, panettiere simpatizzante dei partigiani di Cesano Maderno e maturo padre anch' esso di tre figlie.

Operai, oppositori politici e partigiani che fossero, non furono solo i tedeschi che andarono ad arrestarli. Anzi, molto più spesso furono i fascisti, che meglio conoscevano luoghi e tendenze politiche dei ricercati.

Generalmente il percorso seguito dagli arrestati prevedeva un breve periodo di reclusione nelle carceri di Monza o alla villa Reale, prima di passare al carcere di S. Vittore. Di lì si proseguiva per il campo di smistamento di Fossoli, nel modenese, e dopo l'estate del '44 in quello di Bolzano e quindi il trasferimento in Germania. Dal campo di Bolzano, dal luglio 1944 all'aprile 1945, si calcola che passarono almeno 11.000 persone.

In totale, morirono nei campi di sterminio quasi 9.000 italiani (ebrei esclusi). Nell'elenco dei caduti brianzoli nei lager, ancora per quel che riguarda gli arresti fra gli operai dopo lo sciopero del marzo '44, è la sequenza dei rastrellamenti mirati effettuati in Brianza. Anche se per tutto il mese di marzo si segnalano arresti, c'è un periodo culminante in cui i fascisti e i tedeschi si scatenarono. È quello compreso tra il 10 e il 15 del mese, in particolare il giorno 11 fu cruciale per gli operai monzesi che lavoravano alla Falck soprattutto e alla Breda; ne furono incarcerati undici. Poi il giorno 14 con nove catturati di cui ben sette della Breda; sembrano retate pianificate a secondo degli stabilimenti di appartenenza, in quanto in ogni giorno prevalgono operai provenienti dalla stessa fabbrica. Anche il 10 marzo, ad esempio, dei tre arrestati due sono della Innocenti.

In definitiva, dunque, 170 famiglie in Brianza persero un uomo, senza sapere dove era finito ed ignorando, fino a poco dopo la fine della guerra, che era morto e come era morto.

I sopravvissuti, in molti, fecero il loro dovere di testimonianza che permise di scoprire quegli orrori". (da “La Resistenza in Brianza 1943-1945” di Pietro Arienti)

Gli scioperi del 1943 e 1944 in Italia

«Le agitazioni operaie si diffusero da Torino, vero epicentro della protesta operaia, a partire dal 5 marzo, nelle altre città del Piemonte (Asti, Cuneo, Alessandria, Vercelli) e alla fine di marzo le agitazioni coinvolsero anche Milano e il resto della Lombardia. Infatti, a partire dalla giornata del 24 e per tutta l’ultima settimana del mese, il centro della lotta si spostò a Milano, Varese e Como con un’appendice finale espressiva che si registrò nei primi giorni di aprile nuovamente in Piemonte, in particolare nei lanifici di Biella.

I reali protagonisti delle agitazioni operaie, al di là dell’ultima settimana guidata dalle maestranze tessili biellesi, furono quindi gli operai metalmeccanici delle grandi aziende torinesi e milanesi, dalla FIAT Mirafiori alla Falck di Sesto San Giovanni, ai Caproni, alla Ercole Marelli, alle Officine Fratelli Borletti, Bianchi, eccetera. Tuttavia, episodi significativi di lotta si registrarono sia in altre regioni italiane, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, passando per Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Marche, che negli altri settori manifatturieri oltre che nei rami “chimici” a partire dalle miniere, alle aziende del vetro, nel settore della concia e in quello delle fibre tessili artificiali, ma soprattutto nel settore della gomma, con gli scioperi alla Pirelli di Milano.

Gli operai scesero in sciopero e diedero avvio alla contestazione aperta contro il Regime chiedendo “pane e pace”, quindi, dissociandosi dalla guerra fascista, considerata sbagliata e ingiusta, e segnando la sconfitta di Mussolini sul fronte interno attraverso la perdita definitiva del consenso già prima della sua destituzione.

Gli scioperi operai del marzo-aprile 1943 rappresentano le prime agitazioni di massa dopo quasi un ventennio di repressione sociale.

Tuttavia va sottolineato come il corporativismo fascista e la storia stessa del sindacalismo fascista avevano rappresentato il tentativo di integrare le masse lavoratrici all’interno dello Stato autoritario. Non a caso, nei momenti di crisi, la conciliazione con il mondo del lavoro appare in maniera evidente – anche alle classi dirigenti più retrive – come l’unico modo per evitare il dissolvimento finale.

Di fatti, prima che l’Italia si ritrovasse spezzata in due, sotto il governo Badoglio, nel momento di maggiore disorientamento delle classi dirigenti del Paese, viene concluso l’accordo Buozzi-Mazzini per il riconoscimento delle Commissioni interne: vi è la consapevolezza che la Nazione non può sopravvivere senza riaprire quantomeno il dialogo con il mondo del lavoro. E immediatamente dopo gli anglo-americani capiranno che le forze vive e affidabili del paese sono le forze sociali e sosterranno la riorganizzazione sindacale già decisamente avviata dai lavoratori in tutte le province liberate del Paese. E lo stesso Mussolini, attraverso le norme di indirizzo generale approvate dal Consiglio dei Ministri della RSI, puntava alla impossibile riconciliazione con il mondo del lavoro, proponendo il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle imprese e, più in generale, proponendo una disperata riedizione del fascismo sociale delle origini e rispolverando i motivi anti-borghesi della prima ora.

Ma la strada intrapresa dal mondo del lavoro portava inequivocabilmente verso la democrazia e verso la ricostruzione su nuove basi della vita civile ed economica italiana. Il momento di rottura più significativo che emerge appunto nel primo ciclo di lotte, attraverso gli scioperi del marzo ’43, lo si ha attraverso la presa di distanza dalla guerra fascista. E’ l’atteggiamento di fronte alla guerra che determina la vera rottura tra il fascismo e il Paese. Il senso di una disfatta, quale quella che segue al 25 luglio e all’8 settembre, che è decisiva per dare al mondo del lavoro la percezione della caduta, della vera e propria cesura della storia nazionale.

Gli scioperi, pur nascendo da esigenze strettamente economiche, ebbero una forte valenza politica ponendo al centro i tre temi della libertà, della pace e del lavoro. Inoltre, le lavoratrici e i lavoratori scesi in piazza si riappropriarono con forza, seppure per breve tempo e senza particolari effetti immediati, di una delle tante libertà calpestate dalla dittatura: lo sciopero il cui divieto era stato sancito nel 1926 dal fascismo.

In seguito, la destituzione di Mussolini e la sua sostituzione con il maresciallo Badoglio, e la fine del fascismo, aprono a un periodo di intensa attività politica all’interno dei Comitati di opposizione cittadini e nelle neo-costituite Commissioni interne di fabbrica. Al contempo l’occupazione dell’Italia del Nord da parte della Germania hitleriana, all’indomani dell’armistizio con le forze anglo-americane, e la costituzione della Repubblica sociale italiana danno avvio ad una nuova fase.

Gli scioperi e i sabotaggi alla produzione nelle fabbriche del nord caratterizzano questo periodo che vede la partecipazione diretta dei lavoratori nei Comitati di agitazione, nelle squadre armate dei cittadini e nelle brigate partigiane.

In questo clima si inscrive lo sciopero del 1944, guidato dalla classe lavoratrice. La connotazione e la dimensione politica che si concretizza negli scioperi del 1943 e, ancor più, del marzo 1944 non nasce improvvisa, ma ha alla base una vasta azione di vero e proprio antifascismo che precede il momento insurrezionale, traslandolo dalla dimensione più economica a una più esplicitamente politica. Antifascismo e lotta contro l’occupazione tedesca, quindi, si mescolano e si intrecciano con la repressione repubblichina e la deportazione nazista, complici le strutture e la proprietà delle fabbriche, determinando un nuovo flusso di deportati, che vide protagonisti migliaia di lavoratori italiani a partire dagli operai delle aree industriali ai contadini e braccianti.

Lo sciopero generale del 1944 segna il passaggio definitivo del mondo del lavoro all’azione diretta, alla resistenza più ferma e alla guerra partigiana che assumerà definitivamente i caratteri di guerra di popolo contro l’occupazione nazi-fascista. È in questa fase che diventa ancora più decisivo l’apporto di tutte le categorie di lavoratori, di tutto il mondo del lavoro, mentre si consuma progressivamente e definitivamente il distacco dell’intera nazione dal fascismo. E il ciclo di lotte dei lavoratori del 1943-1944 – col passaggio dalla richiesta di pace all’aperta resistenza contro la Repubblica di Salò – è l’esperienza che darà poi le più solide basi di massa all’azione insurrezionale dell’aprile 1945.

Così nel marzo del 1944, la reazione operaia – e questa volta con una estensione straordinaria – annientò il tentativo della Repubblica sociale italiana di tessere nuovi rapporti col mondo del lavoro, di recuperare il consenso perduto attraverso i progetti di socializzazione e attraverso tutte le proposte tardive, velleitarie e contraddittorie del governo mussoliniano di Salò.

La classe operaia italiana che giunge agli scioperi del ’43-44 è una classe che riacquista piena fiducia nelle proprie forze; si assiste al passaggio da una fase difensiva e di lotta di tipo quasi esclusivamente economico, ad una offensiva in cui la caratterizzazione è essenzialmente di natura politica. Non si sciopera solamente contro gli industriali e i padroni, ma contro il fascismo, contro la guerra fascista e a sostegno della lotta partigiana, per l’insurrezione, per la libertà e per la democrazia.

La fabbrica, ma non solo la grande fabbrica, ritorna ad essere quello spazio di socializzazione politica che vent’anni di dittatura non erano riusciti mai a neutralizzare del tutto. A Milano, infatti, i tranvieri paralizzano la città e accanto agli operai entrano in sciopero anche gli impiegati e gli studenti universitari. Emblematico è inoltre lo sciopero del più autorevole giornale della borghesia italiana, il “Corriere della sera”. Le campagne tornano in fermento in tutta Italia. Lo svolgimento degli scioperi al Nord, infatti, è parallelo all’avvio del grande ciclo delle lotte per la riforma della terra partita dal Mezzogiorno, parallelamente all’avanzata Alleata, che contrapponeva la struttura politico e sociale del regime fascista alla opportunità apertasi con i ‘Decreti Gullo’.

È in questa fase che diventa ancora più decisivo l’apporto di tutte le categorie di lavoratori, di tutto il mondo del lavoro, mentre si consuma progressivamente e definitivamente il distacco dell’intera nazione dal fascismo. E il ciclo di lotte dei lavoratori del 1943-1944 – col passaggio dalla richiesta di pace all’aperta resistenza contro la Repubblica di Salò – è l’esperienza che darà poi le più solide basi di massa all’azione insurrezionale dell’aprile 1945.»

Dalla relazione di Adolfo Pepe, direttore della Fondazione Di Vittorio, al convegno tenutosi al Palazzo delle Stelline a Milano il 10 marzo 2007, dal titolo: I lavoratori, il Sindacato e la lotta di Liberazione. "Dagli scioperi del Marzo 1943 ai GAP"

8 marzo: Giornata internazionale della donna

Oltre il ponte

O ragazza dalle guance di pesca

Ragazza dalle guance d’aurora,

o spero che a narrarti riesca

La mia vita all’età che tu hai ora.

Coprifuoco: la truppa tedesca la città

dominava. Siam pronti.

Chi non vuole chinare la testa

Con noi prenda la strada dei monti.

Avevamo vent’anni e oltre il ponte

Oltre il ponte ch’è in mano nemica,

Vedevam l’altra riva, la vita.

Tutto il bene del mondo oltre il ponte.

Tutto il male avevamo di fronte.

Tutto il bene avevamo nel cuore.

A vent’anni la vita è oltre il ponte.

Oltre il fuoco comincia l’amore.

...

Non è detto che fossimo santi,

L’eroismo non è sovrumano.

Corri, abbassati, dài, balza avanti.

Ogni passo che fai non è vano.

Vedevamo a portata di mano,

Dietro il tronco, il cespuglio,

il canneto l’avvenire di un mondo

più umano, più giusto,

più libero e lieto.

Avevamo vent’anni e oltre il ponte ...

Ormai tutti han famiglia, hanno figli.

Che non sanno la storia di ieri. Io son

Solo e passeggio tra i tigli

Con te, cara, che allora non c’eri.

Vorrei che quei nostri pensieri

Quelle nostre speranze d’allora

Rivivessero in quel che tu speri,

ragazza color dell’aurora.

Avevamo vent’anni e oltre il ponte ...

Italo Calvino

8 Marzo

Al fianco delle donne rifugiate e sfollate

Oggi, in cui il mondo celebra la Giornata Internazione della Donna, il nostro pensiero non può che rivolgersi alle donne ucraine: a quante tra di loro fuggono abbandonando tutto pur di portare in salvo i propri figli e a tante altre che sono ancora all’interno del Paese.

/image%2F1186175%2F20220308%2Fob_cc48b2_img-20220308-wa0004.jpg)

Pietra d'inciampo 2023

/image%2F1186175%2F20230120%2Fob_34a75d_immagine-4.png)

In memoria del deportato lissonese Aldo Fumagalli.

Chi era ALDO FUMAGALLI

Una nuova Pietra d’Inciampo: un ulteriore tassello del progetto monumentale diffuso e ideato dall’artista tedesco Gunter Demnig per tenere viva la memoria delle persone che persero la vita nei campi di concentramento e di sterminio nazisti durante la Seconda guerra mondiale, per ricordare le vittime in un luogo simbolo della loro vita quotidiana prima della deportazione, invitando nel tempo chi passa a riflettere su quanto accaduto e a non dimenticare.

Nel Giorno della Memoria, venerdì 27 gennaio, l’Amministrazione Comunale di Lissone celebrerà la ricorrenza con una cerimonia pubblica, in via Jenner angolo via Fleming con inizio alle ore 11.

/image%2F1186175%2F20230120%2Fob_8d4af4_immagine-3.png)

Alla presenza delle autorità politiche, civili e religiose, dei rappresentanti del Comitato per le Pietre d’Inciampo di Monza e Brianza, dei discendenti della vittima e di una delegazione di studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città, avverrà la posa simbolica della Pietra d’Inciampo davanti a quella che fu Cascina Panceri, luogo di nascita e residenza fino alla deportazione di Aldo Fumagalli: una targa in suo ricordo verrà deposta in via Jenner angolo via Fleming, dove nei prossimi mesi sarà posizionato il sampietrino d’ottone definitivo realizzato da Demnig. Un piccolo blocco quadrato, incastonato nel suolo, su cui sarà inciso il nome, l’anno di nascita, il giorno e il luogo di deportazione, la data di morte della vittima. Un invito costante alla commemorazione della persona e alla riflessione per l’intera comunità cittadina.

Con quest’ultima saranno cinque le pietre posizionate a Lissone, dopo quella dedicata a Giulio Colzani (Pietra d’Inciampo 2022) in via Piave, a Gian Franco De Capitani da Vimercate (Pietra d’Inciampo 2021) in via Padre Reginaldo Giuliani, ad Attilio Mazzi in via Matteotti (Pietra d’Inciampo 2020), a Mario Bettega in via Dante all'esterno dello stadio Luigi Brugola (Pietra d’Inciampo 2019), la prima posata nell’anno della fondazione del Comitato per le Pietre d'Inciampo della Provincia di Monza e Brianza.

Iniziative per il giorno della Memoria a Lissone:

alcuni momenti della cerimonia

intervento del Presidente dell'ANPI provinciale Fulvio Franchini

/image%2F1186175%2F20140810%2Fob_e5a2c4_logo-anpi-copie.bmp)

/image%2F1186175%2F20230128%2Fob_fb3cbf_img-20230127-wa0003.jpg)

/image%2F1186175%2F20230128%2Fob_b64f85_img-20230127-wa0009.jpg)

/image%2F1186175%2F20230128%2Fob_aa7354_img-20230127-wa0008.jpg)

/image%2F1186175%2F20230128%2Fob_017e7f_img-20230127-wa0005.jpg)

/image%2F1186175%2F20230128%2Fob_6a10b3_img-20230127-wa0007.jpg)

/image%2F1186175%2F20230128%2Fob_facbec_img-20230127-wa0004.jpg)