Le formazioni partigiane di Giustizia e Libertà

Le formazioni partigiane di Giustizia e Libertà furono ispirate alla linea politica del PdA. Furono 35.000 i combattenti giellisti messi in campo durante i venti mesi della Resistenza, il 20% del totale (i comunisti erano il 50%, con il restante 30% suddiviso tra autonomi, socialisti e democristiani).

Le perdite delle formazioni GL ammontarono a 4.500 uomini

Nella loro stragrande maggioranza, però, quei morti scaturirono da una particolare concezione della politica che spinse gli uomini del PdA a fare della Resistenza il momento in cui il bisogno dell'azione si sostituì a ogni altro impulso, anche a quello della sopravvivenza. Questo era già un dato rilevante nell' esperienza della rosselliana Giustizia e Libertà, in quell'ossessione per il gesto esemplare, il tirannicidio, l'azione diretta che segnò la sua intera pratica cospirativa dal 1929 al 1937. Nella lotta armata contro i tedeschi e i fascisti vi si aggiunse la scelta di testimoniare il proprio impegno individuale. Di qui il fascino ricorrente della sua storia, intreccio tra spontaneità e organizzazione, tipico del PdA agli esordi.

Disse Otello: "Abbiamo imparato a uccidere, siamo anche capaci di essere crudeli. Mi pare impossibile che adesso uno si svegli e vada a lavorare, che a mezzogiorno si mangi, che la sera si chiuda la porta, poi a dormire".

"Si è combattuto" dissi "soprattutto per questo."

Tratto da:

Enzo Biagi “I quattordici mesi. La mia Resistenza” - Editore Rizzoli - novembre 2009

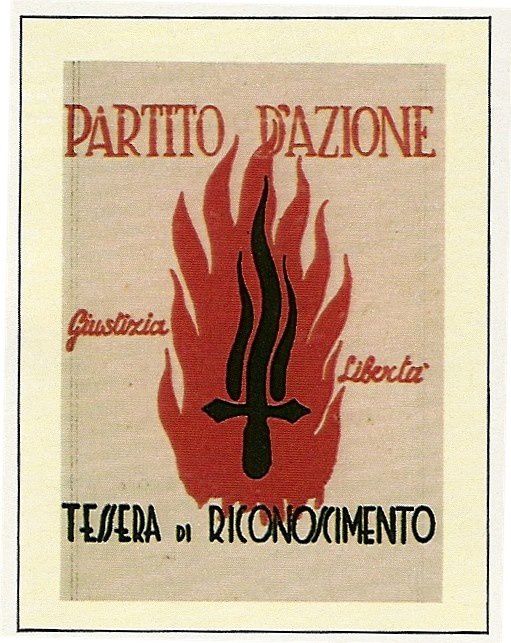

il Partito d'Azione

Il Partito d'Azione (fondato nel 1942 in collegamento ideale con l'omologo movimento risorgimentale di ispirazione mazziniana) si ruppe in due tronconi nel febbraio 1946 a seguito della scissione tra le sue anime, quella riformista e repubblicana di Ugo La Malfa e quella della sinistra socialista guidata da Emilio Lussu. Fu il preludio della fine, sancita dall'ultimo congresso nell'ottobre del 1947. Il partito che espresse il presidente del primo governo post-liberazione, Ferruccio Parri, già effettivo capo militare della Resistenza armata, ebbe quindi una vita molto breve. La sua vicenda coincise con gli anni della Resistenza e del varo della Costituzione. Fu il testimone e il protagonista di quella stagione irripetibile della nostra storia che segnò il passaggio dalla dittatura alla democrazia. Scomparve quando la Repubblica e la Costituzione diventarono una realtà irreversibile, quasi si fosse esaurito il suo compito, quello di incarnare il progetto di una minoranza che, rifiutando la politica come professione, si era impegnata in una scelta totalmente definita dalla dimensione etica dell'antifascismo. Proprio per questo, a tanti anni di distanza continua ancora a essere additato come una sorta di mito della nostra vita politica, un’”immagine” di ciò che l'Italia avrebbe potuto diventare e non è diventata: un Paese laico e moderno.

Il 4 giugno 1942 avvenne la trasformazione del movimento in partito, il Partito d'Azione.

Il programma prevedeva obiettivi istituzionali (repubblica, decentramento amministrativo, autonomie locali, autorità e stabilità del potere esecutivo), economici (nazionalizzazione dei monopoli e dei grandi complessi finanziari, industriali, assicurativi, libertà «di iniziativa economica per le minori imprese individuali ed associative », una economia a due settori anche per l'agricoltura), sindacali («diritto di rappresentanza unitaria delle varie categorie»), rivendicando infine una più accentuata separazione tra Stato e Chiesa e, per la politica estera, una federazione europea «comunità giuridica tra stati». Vere e proprie sezioni del PdA cominciarono a costituirsi soprattutto a partire dal novembre-dicembre 1942, i mesi della disfatta militare dell' Asse: l'iniziativa antifascista poteva inserirsi con successo nella crisi di credibilità che investiva l'intero regime.

A Milano si giunse prestissimo alla definizione degli organismi dirigenti della sezione locale con Zanotti, Paggi, Boneschi, Riccardo Lombardi e Poldo Gasparotto. Le sedi di riunione erano casa Damiani, casa Andreis, gli uffici della Banca commerciale (nelle sue casseforti furono custodite le bozze del primo numero de «L'Italia libera»), il bar Cova. Particolarmente intensa era, anche qui, l'attività verso le forze armate legata a Poldo Gasparotto, ex-ufficiale degli alpini, e al medico militare Bepi Calore, che nella Resistenza opererà in Friuli.

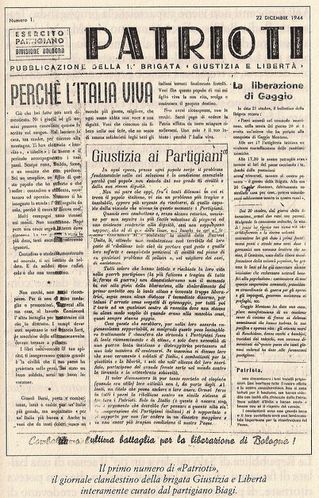

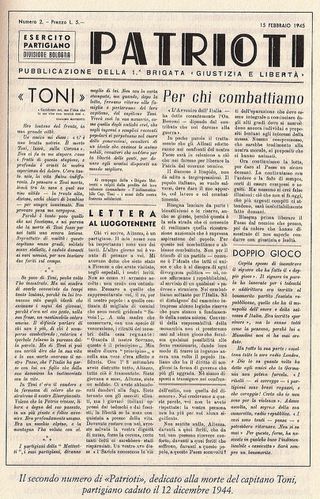

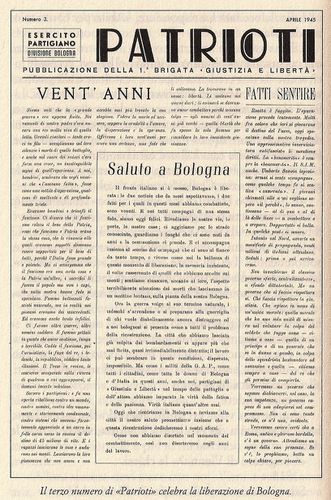

Lo sviluppo del partito sottolineava l'esigenza di uno strumento di direzione centralizzata alimentando il progetto di un giornale clandestino, riferimento unitario per le sezioni periferiche e, contemporaneamente, testimonianza nei confronti degli Alleati di un' attiva e continua presenza politica. Il primo numero de 1'« Italia libera» era già allestito nel novembre 1942, anche se sopravvenute difficoltà logistiche ne differirono la pubblicazione al gennaio 1943; con il testo dei «Sette Punti» erano stati stampati un «messaggio» agli italiani (di Riccardo Lombardi e dei fratelli Damiani) e un articolo di presentazione, Chi siamo, scritto da La Malfa e Tino. Le tremila copie del giornale furono rapidamente diffuse: si rivendicava una ideale continuità con l'antifascismo democratico di Amendola, Gobetti e Rosselli. L'iniziativa, in una fase in cui «L'Unità» era il solo giornale pubblicato da un partito antifascista, era di vasta portata organizzativa e politica, tale da incuriosire e allarmare lo stesso apparato repressivo fascista. L'OVRA si confrontava con un avversario inedito, giudicato pericoloso perché in grado di «infiltrarsi nell' aristocrazia », sostenuto da «appoggi finanziari largamente elargiti» dalla Banca commerciale, con simpatie e consensi in ambienti sociali solitamente refrattari alla cospirazione del ventennio.

Nella primavera del 1943 scattarono i primi arresti. Nei giorni successivi al colpo di Stato la presenza politica degli azionisti fu caratterizzata da un intenso attivismo: il PdA era presente in 16 dei 23 comitati interpartiti attivati tra il 26 luglio e il 3 agosto.

Nel brevissimo periodo di semi-legalità (il 30 luglio il nuovo governo intervenne con il divieto esplicito della ricostituzione dei partiti) lo stesso sviluppo organizzativo assunse un ritmo più intenso: tra il 25 e il 27 luglio furono pubblicati tre numeri de «L'Italia libera» e una edizione straordinaria del quindicinale «Giustizia e Libertà ».

A Milano, nel quartier generale fissato nello studio di Paggi, nella giornata del 27 , passarono centinaia di persone: in serata, una retata della polizia portò all' arresto di 20 militanti, quasi tutti avvocati, tra i quali lo stesso Paggi, Mortara, Zanotti, Zazo. La repressione badogliana non bloccò le iscrizioni e le riunioni: fu approntato un servizio di collegamento con i diversi rioni della città per permettere una rapida raccolta delle notizie e la diramazione di ordini. Il punto di riferimento fisso restò l'ufficio di Paggi dove, puntualmente, ancora il 28 luglio, furono arrestati altri 45 azionisti (tutti però, anche quelli del giorno prima, furono rilasciati la stessa sera grazie all'intervento presso le autorità militari di Poldo Gasparotto). Si arrivò comunque, in tre giorni, a circa 600 iscritti.

Parri in quel momento era contemporaneamente responsabile del Comitato militare del CLN milanese, rappresentante del PdA in seno allo stesso CLN, capo dell' organizzazione partigiana del suo partito; la direzione militare della Resistenza gli era stata attribuita «a titolo personale e non in rappresentanza di alcun partito». I primi organigrammi del Comitato militare comprendevano alcuni dei suoi più fidi collaboratori della fase precedente (Gasparotto, in particolare).

Ferruccio Parri, nome di battaglia "Maurizio"

Nato a Pinerolo (TO) nel 1890, professore di lettere, giornalista. Durante il conflitto 1915-18 è ferito quattro volte al fronte; merita due promozioni sul campo e tre decorazioni; è associato all'ufficio operativo del comando supremo dell'esercito. Dopo la fine del conflitto si trasferisce a Milano, dove è insegnante al Liceo Parini di Milano e redattore del "Corriere della sera". Aderisce a Giustizia e Libertà e nel '26 con Carlo Rosselli organizza l'espatrio clandestino del leader socialista Filippo Turati.

Turati, Carlo Rosselli, Pertini e Parri Più volte arrestato e confinato a Ustica e Lipari, rifiuta la domanda di grazia. Nel 1930 è nuovamente assegnato al confino per 5 anni unitamente ad altri esponenti del movimento antifascista Giustizia e Libertà.

Più volte arrestato e confinato a Ustica e Lipari, rifiuta la domanda di grazia. Nel 1930 è nuovamente assegnato al confino per 5 anni unitamente ad altri esponenti del movimento antifascista Giustizia e Libertà.

Promotore del Partito d'Azione (PdA), partecipa alla Resistenza con il nome di battaglia di "Maurizio" e rappresenta il PdA nel Comitato militare del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (CLNAI). E' poi nominato vice comandante del corpo volontari della libertà (CVL). Arrestato casualmente a Milano e affidato ai tedeschi viene trasportato in Svizzera nel quadro di uno scambio concordato di prigionieri con ufficiali germanici nelle mani dei partigiani. Partecipa attivamente alla fase conclusiva della Resistenza e all'insurrezione di Milano.

Nel 1945, dopo la Liberazione e la crisi del III governo Bonomi, diviene Presidente del Consiglio dei Ministri di un Governo di unità nazionale composto da democristiani, comunisti, socialisti, azionisti, liberali e demolaburisti. Parri è Presidente del Consiglio dal giugno al novembre del 1945. Gli succede a capo dell’esecutivo il democristiano Alcide De Gasperi.

Al momento della crisi del Partito d’Azione, nel marzo del '46 crea, con Ugo La Malfa (anch’egli ex azionista), il piccolo partito della Concentrazione Repubblicana che confluisce, poi nel Partito Repubblicano Italiano (Pri). Nel '46 viene eletto deputato della Costituente, nel '48 senatore.

Parri esce dal Pri nel 1953 in opposizione alla nuova le legge elettorale con premio di maggioranza (la cosiddetta “legge truffa”) dando vita, con il giurista ed ex azionista ed ex parlamentare socialdemocratico Piero Calamandrei, al movimento di Unità Popolare che contribuisce (seppur con pochi voti) al fallimento della legge elettorale voluta dal Ministro degli Interni Mario Scelba (Dc).

Eletto senatore nelle liste del PSI nel 1958, nel 1963 il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat (Psdi) nomina Ferruccio Parri senatore a vita. Al Senato presiede fino alla morte il gruppo parlamentare della Sinistra indipendente. Presidente della Federazione italiana associazioni partigiane (FIAP), è autore di importanti saggi sulla storia della Resistenza.

Aderisce al gruppo al gruppo della Sinistra indipendente di cui è a lungo presidente e diventa direttore della rivista Astrolabio.

Presidente della Federazione italiana associazioni partigiane (FIAP), è autore di importanti saggi sulla storia della Resistenza.

Muore a Roma nel 1981.

Ferruccio Parri “visto da vicino” da Enzo Biagi, partigiano con il nome di battaglia “Il Giornalista”

“Ma anche se l'esperienza del Partito d'Azione fu breve, Parri l'ho conosciuto molto bene. Era un uomo di grande rispetto e quando stavo con lui ne ero orgoglioso. Insieme facemmo alcuni comizi dalle mie parti. A Molinella usammo il carro di un contadino come palco, ricordo che c'era il prete sulla soglia della chiesa che ascoltava, era stato il mio professore di religione. lo parlavo della mia esperienza di partigiano, dei nostri ideali e della giustizia sociale. Lui dei sei anni tra prigione e confino e dei sei mesi da presidente del Consiglio. Due esperienze difficili che non avevano lasciato nel cuore di Ferruccio Parri alcuna amarezza.

«Non mi sono mai fatto illusioni» spiegava «e non ho rimpianti.» Lo hanno definito «un protestante della politica»: infatti gli è sempre bastata la coscienza tranquilla. Quando verso la fine degli anni Venti entrò ammanettato nell' aula del tribunale speciale, per rispondere alle accuse di attività antifascista, chiamò il suo difensore. «La prego» chiese «non parli del mio passato di soldato. lo desidero soltanto essere giudicato per quello che sono: un avversario della dittatura». Non voleva che fossero ricordate le tre medaglie d'argento e le tre promozioni sul campo conquistate nella Prima guerra mondiale; non cercava attenuanti. L'avvocato non tenne conto della raccomandazione, ma Parri lo interruppe: «Se considero l'Italia attuale, mi vergogno delle mie decorazioni». Il padre di Maurizio, che assisteva al processo, non seppe trattenersi. «Bravo!» gli urlò.

Quando era alla testa del «governo dell'esarchia», l'insieme dei sei partiti che componevano il CLN (Partito comunista, Partito socialista italiano di unità proletaria, Democrazia del Lavoro, Partito d'Azione, Democrazia cristiana e Partito liberale), ricevette un capo partigiano che aveva da presentargli qualche curiosa richiesta. «Maurizio» cominciò il giovanotto chiamandolo col suo nome di battaglia «ti abbiamo seguito fin qui, ma siamo senza casa. Tu hai tanti nemici e noi vogliamo essere la tua guardia del corpo. Un posto per dormire dovremmo averlo. Facci almeno una lettera per il commissario degli alloggi».

«Non è giusto, non posso» osservò Maurizio «la prenderebbero per una raccomandazione».

Così la guardia del corpo fu sciolta, e lo stesso presidente del Consiglio continuò a dormire al ministero, in una branda sistemata nella stanzetta attigua allo studio. Non voleva che qualcuno si disturbasse per lui.

Quando anni dopo lo intervistai, parlava senza imbarazzo di quelli che considerava i suoi errori: «Avrei dovuto fare la riforma agraria, ma diffidavo dei comunisti che la proponevano. Eppure la loro visione storica era esatta. Bisognava far capire ai contadini, in maniera concreta, che qualcosa era cambiato».

Ferruccio Parri è nel mondo italiano un personaggio insolito: il suo rigore, la sua incapacità di adattarsi al compromesso, lo hanno fatto apparire, agli occhi di molti, come un ingenuo sognatore o un patetico e rispettabile incapace. Antifascista per ragioni morali, per educazione familiare (era figlio di un tenace repubblicano che teneva il ritratto di Mazzini accanto al letto), non ha mai risposto ai suoi amici con visioni dottrinali, messaggi, ma era il semplice programma della buona amministrazione. Comandante di un esercito di affamati, mentre il generale britannico Alexander invitava i suoi uomini ad abbandonare la lotta, disse ai compagni che gli erano più vicini: «Tenete duro, e fate sapere a tutti che l'insurrezione non è questione di armamenti. Quando sarà ora la faremo, anche con quattro pistole scariche». Aveva il pudore delle parole e dei sentimenti, e la fede nei buoni esempi.

Presidente del Consiglio, ogni sera entrava in una tabaccheria ad acquistare i francobolli per la sua posta personale. A una giornalista che voleva intervistarlo, rispose: «Che cosa importa se ho la cravatta storta, il colore del mio vestito, se mangio pane e salame? Che cosa c'entro io?». Spersonalizzare era, infatti, uno dei verbi che ricorrono spesso nei suoi discorsi.

I capelli bianchi, il sorriso triste, i modi estremamente misurati, non amava parlare di sé. Qualcuno ha scoperto che notevole fu il suo contributo all'invenzione dei piani che portarono le truppe del generale Diaz a Vittorio Veneto. Il maggiore Parri, che aveva cominciato la guerra da sottotenente, era stato trasferito al comando supremo. «I capi» spiegava «erano molto impegnati, avevano tanto da fare». Quando Allan Dulles, capo del controspionaggio americano, si presentò a Maurizio, gli disse commosso: «È un grande onore conoscerla, generale». «Ma io non sono militare e non ho questo grado» disse Parri ridendo. «Nessuno più di lei merita questo titolo» ribatté Dulles.

Ma la definizione più giusta di Ferruccio Parri la diede una piccola folla di ascoltatori milanesi ai quali il professor Parri doveva tenere un comizio, accogliendolo al grido: «Viva i galantuomini!». Comunque si giudichino le sue idee politiche, i suoi errori e i suoi meriti, Ferruccio Parri è stato, per tanta gente, un esempio di vita. Non ha mai chiesto nulla, e ha dato in silenzio”.

Tratto da:

Enzo Biagi “I quattordici mesi. La mia Resistenza” - Editore Rizzoli - novembre 2009

La funzione politica di Parri nella Resistenza

Perché la Resistenza non si spegnesse in una serie di sacrifici sterili era necessario darle un indirizzo e una guida appropriati. I movimenti politici più attivi erano il Partito comunista e il Partito d'azione perché si erano saputi guadagnare tale posto d'avanguardia sin dagli anni bui della dittatura fascista.

La maggiore iniziativa azionista è quella presa a Milano da Ferruccio Parri, la cui figura emerge e s'afferma nel momento cruciale della lotta contro l'attesismo. Parri porta nella Resistenza la coerenza della sua vita esemplare d'antifascista e la sua esperienza assai notevole anche sul piano tecnico-militare (ufficiale di Stato maggiore, più volte decorato nella guerra '15-18). Notevole è anche il suo inserimento nell'ambiente borghese lombardo quale dirigente dell'ufficio studi della Edison: la sua partecipazione in prima linea alla Resistenza sembra offrire dunque la garanzia non solo sul piano locale (ma anche e principalmente nei futuri rapporti con gli angloamericani) che il movimento non si spingerà troppo « a sinistra ». Importante è la sua opera di direzione. Attraverso la sua persona il Partito d'Azione si presenta come ultimo «partito del Risorgimento» e si collega anche all'« interventismo democratico» della prima guerra mondiale, ed irradia così un potere di convinzione e di attrazione specie verso i giovani in molti casi superiore ai partiti di classe. Le qualità personali di Parri - il suo costante tono antiretorico - non ci debbono far dimenticare inoltre la costanza o anche l'ostinazione con cui egli segue un suo disegno politico-militare: l'organizzazione di un vero e proprio esercito « popolare». Esercito che non sia di parte o di partito. È il primo fra i dirigenti del movimento partigiano a incontrarsi in Svizzera il 15 novembre con una missione alleata, a far presente l'inderogabile necessità di rifornire con i lanci le formazioni di montagna. Gli emissari dei servizi segreti angloamericani ascoltando con sorpresa l'idea che egli espone di formare un grosso esercito partigiano, così contrastante con le loro direttive, dimostrano diffidenza e sospetto di fronte alle dichiarazioni di intransigenza repubblicana dell'esponente azionista.

bibliografia:

Roberto Battaglia - "Storia della Resistenza italiana" - Einaudi 1964

il movimento "Giustizia e Libertà"

Nel 1929, a Parigi, Carlo Rosselli, Emilio Lussu e i fuoriusciti riuniti intorno alla figura di Gaetano Salvemini fondarono un movimento, «Giustizia e Libertà», che voleva essere «l'anima della rivoluzione liberatrice di domani»: un movimento rivoluzionario libertario e democratico che riuniva in Italia e all'Estero coloro che non erano comunisti, avversavano i gruppi dirigenti liberali e la sinistra aventiniana e volevano combattere il regime fascista per creare una società libera e civile. Fu Salvemini a stendere la bozza di statuto. I costituenti avevano storie politiche diverse: liberali Tarchiani, il giornalista Alberto Cianca e Vincenzo Nitti; repubblicani Cipriano Facchinetti, Raffaello Rossetti, Gioacchino Dolci e Fausto Nitti; socialista Rosselli, sardista Lussu. Il motto fu suggerito da Lussu: "Insorgere! Risorgere!". Adottarono per simbolo la spada di fiamma tra quelle due parole. "Provenienti da diverse correnti politiche - si legge nel primo appello di GL, diffuso a novembre del 1929 - archiviamo per ora le tessere e creiamo una unità d'azione". La guida del movimento fu affidata a un triumvirato espressivo delle tendenze su cui GL si fondava: Rosselli socialista, Lussu sardista-repubblicano, Tarchiani liberale. Il movimento si dotò presto di una rivista come strumento di elaborazione teorica: i Quaderni di Giustizia e Libertà, che videro la collaborazione di molti intellettuali, tra cui spiccava il nome del socialista libertario Andrea Caffi.

A Giustizia e Libertà, prima rappresentanza unitaria della emigrazione antifascista non comunista, fece capo nei primi anni Trenta gran parte della cospirazione democratica e socialista attiva in Italia. La costituzione di GL in movimento autonomo aveva provocato differenziazioni e divisioni che si erano ripercosse anche tra i suoi fondatori. Ma di qui prese le mosse il processo di formazione di nuovi gruppi, presenti nei maggiori centri d'Italia, dove più, dove meno direttamente influenzati dalla centrale parigina, ciascuno portandovi proprie esperienze e proprie tradizioni: a Torino sono gli echi dei consigli operai di Gramsci e della rivoluzione liberale di Piero Gobetti; a Milano è la tradizione risorgimentale impersonata da uomini come Parri e Riccardo Bauer e il moderno liberalismo di Ugo La Malfa, il giovane economista che conosce Keynes; nel Mezzogiorno intorno al pugliesi Tommaso Fiore e Michele Cifarelli, all'avellinese Guido Dorso, ai napoletani Pasquale Schiano e Francesco De Martino rinasce il meridionalismo democratico.

Firenze, che coi Rosselli, con Salvemini, con Rossi, con Calamandrei, di GL era stata la culla, fu centro di un episodio di grande interesse nella storia ideale e culturale del movimento: il rapporto che si instaura tra il socialismo liberale di Rosselli e il liberalsocialismo che ebbe in Guido Calogero e in Aldo Capitini i suoi teorici e trovò in Toscana le adesioni di Tristano Codignola, di Enzo Enriques Agnoletti, di Carlo Ludovico Ragghianti di Mario Bracci, di Mario Delle Piane. Lo stesso Codignola, che ne diventerà il rappresentante politico di maggiore originalità e di maggiore spicco, ha raccontato, ricostruendola dall'interno con lucida intelligenza storica, l'avventura intellettuale e politica del gruppo di giovani, maturati sotto il fascismo ma nel solco del crocianesimo, e che per quella via pervennero all'antifascismo militante.

Il cambiamento della politica di Rosselli a partire dal '34 e l'avvicinamento ai comunisti produsse il progressivo allontanamento da GL di elementi come Salvemini, Caffi, Tarchiani e, per ragioni diverse, dello stesso Lussu. Lo storico pugliese non apprezzava il progressivo radicalizzarsi in senso classista e socialista di GL.

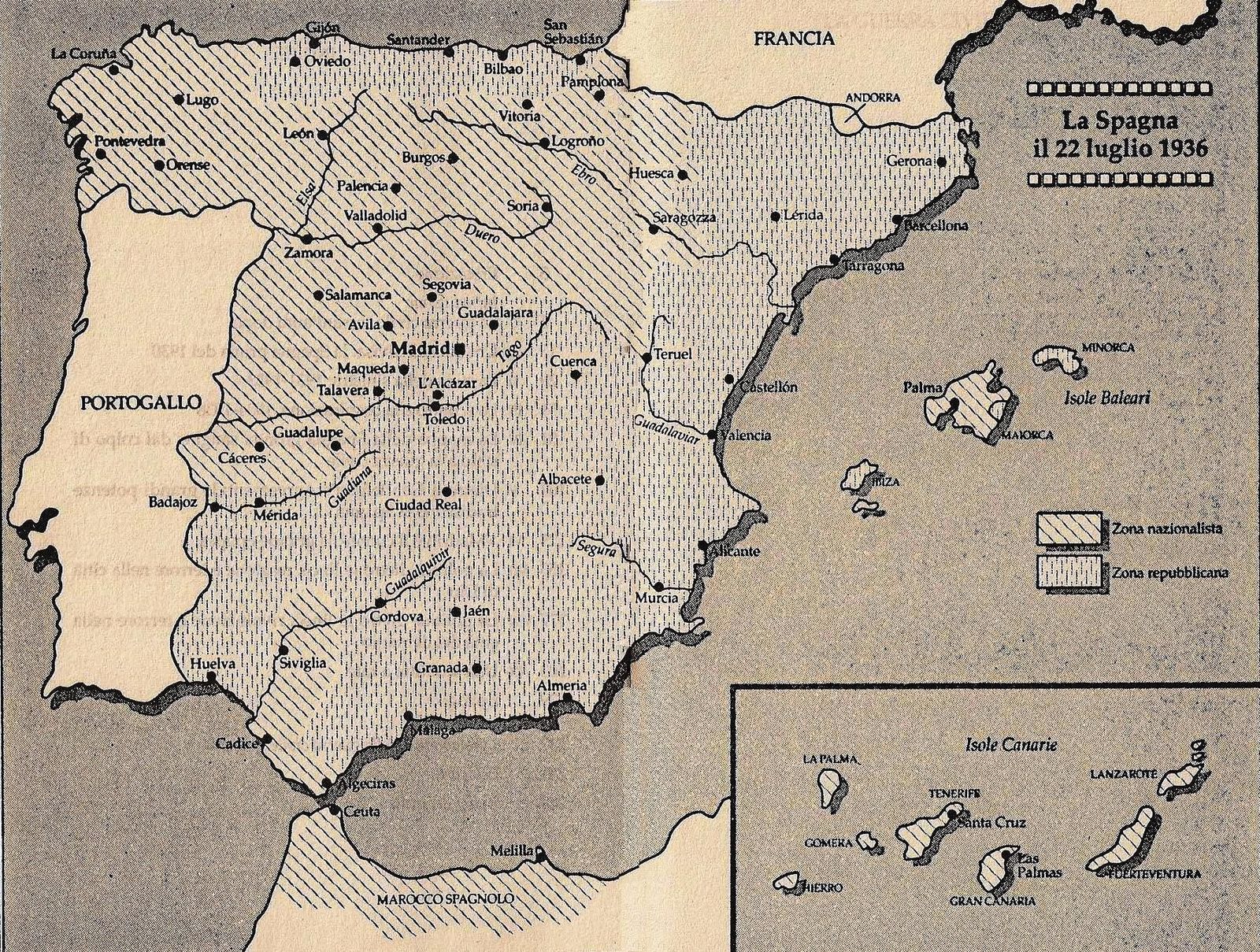

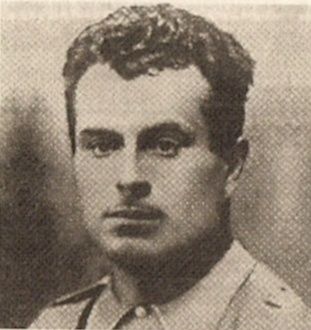

Nel '36 GL si schierò da subito al fianco del fronte popolare in Spagna. La risposta dell'emigrazione e dell'antifascismo italiano non si fece attendere. Rosselli fu alla testa di una colonna di esuli antifascisti, sul fronte di Aragona, ed era sicuro che questa esperienza avrebbe condotto alla certezza di poter vincere anche in Italia. Celebre la sua frase, che divenne un vero e proprio motto «Oggi in Spagna, domani in Italia».

Rientrato in Francia, Carlo Rosselli fu ucciso, assieme al fratello Nello, il 9 giugno 1937 a Bagnoles de l'Orne, in Francia, da alcuni sicari mandati da Mussolini.

L'ultimo episodio di rilievo internazionale di Gl fu quello che ha protagonista il primo compagno di Carlo Rosselli, Ernesto Rossi, veterano della galera, deportato a Ventotene, che si associò a un ex-comunista, Altiero Spinelli - finirà anche lui nel Partito d'Azione - per lanciare, in collaborazione col socialista Eugenio Colorni il Manifesto che dall'isola ha preso il nome 'Per una Europa libera e unita', per una federazione europea da costruire sulle rovine della guerra in corso. Sarà opera loro la fondazione a Milano del movimento federalista europeo, che sarà di fatto, con la eccezione di Colorni, una articolazione del Partito d'Azione nella Resistenza e un efficace strumento di collegamento tra i movimenti europeistici fioriti, a partire dal '41, in tutta l'Europa occupata e nella stessa Germania. In Francia sarà un giellista, un amico di Rosselli, Silvio Trentin a dar vita un gruppo di resistenza che ebbe per motto Libérér et fédérer.Il proclama Alexander

Il 13 novembre 1944 la radio «Italia combatte» trasmetteva il proclama del generale Alexander dedicato ai «patrioti al di là del Po»: «La campagna estiva, iniziata l'11 maggio e condotta senza interruzione fin dopo lo sfondamento della linea gotica, è finita. Inizia ora la campagna invernale». In conseguenza di questa nuova fase bellica i patrioti avrebbero dovuto «cessare la loro attività precedente per prepararsi alla nuova fase di lotta e fronteggiare un nuovo nemico, l'inverno» e avrebbero dovuto eseguire le seguenti istruzioni:

1) Cessare le operazioni organizzate su larga scala;

2) conservare le munizioni e i materiali e tenersi pronti a nuovi ordini;

3) attendere nuove istruzioni che verranno date o a mezzo radio «Italia combatte» o con mezzi speciali o con manifestini. Sarà cosa saggia non esporsi in azioni troppo arrischiate: la parola d'ordine è: stare in guardia, stare in difesa ...

Il proclama non diceva esplicitamente di «tornare a casa», è vero; anzi nella conclusione accennava all'«opportunità» di continuare nella guerriglia e nel sabotaggio «purché il rischio non fosse troppo grande». ... il modo era il più infelice: un proclama radio che annunciava non solo ai partigiani, ma anche al nemico l'intenzione di rinviare ogni azione offensiva a primavera e di lasciarlo indisturbato sul fronte. Riguardo al momento, non si poteva sceglierne uno meno adatto, poiché il proclama giungeva nel pieno della controffensiva tedesca. ...

il generale Alexander, non solo dava «mano libera» ai tedeschi verso la Resistenza italiana, ma suscitava nell'interno di questa i più gravi dubbi sulle prospettive future ...

Nel giro di una settimana non rimase più un angolo dell'Italia partigiana che non fosse sconvolto, messo a ferro e a fuoco dai rastrellamenti: almeno la metà delle forze tedesche e tutte le forze repubblichine, furono impegnate contemporaneamente e in tutti i settori per schiacciare la Resistenza.

Alla fine di novembre 1944 viene catturato l'intero Comando GL piemontese, ucciso Duccio Galimberti; la stessa sorte subiva il Comando regionale veneto, e poi quello ligure. In Lombardia cadeva il comandante della piazza di Milano Sergio Kasman, venivano arrestati quasi tutti i tecnici militari del CVL e infine gli stessi dirigenti: il rappresentante liberale (Argenton) quello dc (Mattei) e lo stesso Parri. In Emilia, l'intero CLN di Ferrara viene arrestato dai fascisti e consegnato alle SS tedesche. Solo nel '46 le sette salme dei suoi componenti verranno ritrovate in una fossa comune, in località Caffè del Doro.

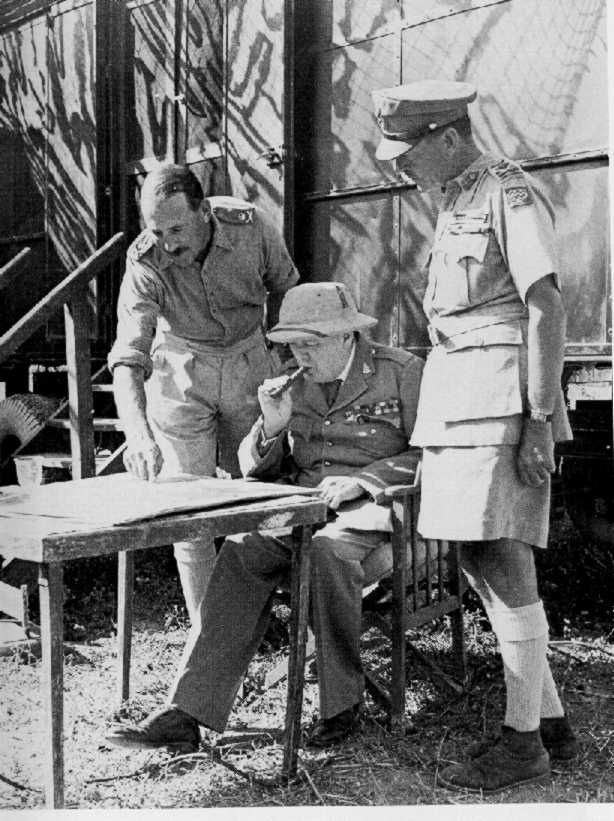

il Generale Harold Alexander (a destra) e il Generale Oliver Leese (a sinistra) con Winston Churchill (Italia Agosto 1944)

La guerra di Spagna 1936-1939

| argomenti trattati nel seguente articolo: |

| Le origini del conflitto |

| La guerra civile |

| Un conflitto internazionale |

| Volontari da tutto il mondo in aiuto della Repubblica |

| La Chiesa cattolica e la guerra di Spagna |

| 21 marzo 1937: Guadalajara,la prima sconfitta del fascismo |

| 26 aprile 1937: il bombardamento di Guernica |

| La caduta di Teruel, punto di svolta nella guerra civile |

| George Orwell: "Omaggio alla Catalogna" |

| Lissonesi alla guerra civile spagnola |

| Lissone: tra i banchi di una scuola elementare negli anni della guerra di Spagna |

L’origine del conflitto

La guerra civile spagnola mette in luce una società arcaica ed oppone, in Europa, i difensori della democrazia ai sostenitori di regimi totalitari.

Il conflitto trae origine dall’instabilità politica che seguì le dimissioni di Miguel Primo de Rivera, generale che era salito al potere con un colpo di stato nel settembre 1923.

Il re Alfonso XIII, applicando la Costituzione, tenta due gabinetti di transizione, affidati al generale Berenguer e all’ammiraglio Aznar, ma le elezioni amministrative dell’aprile 1931 assegnano la vittoria ai repubblicani. Scoraggiato, Alfonso XIII va in esilio, senza firmare l’abdicazione.

Un governo provvisorio proclama la repubblica e indice delle elezioni legislative per il mese di giugno. Le Cortes accusano una netta spinta a sinistra e prendono delle misure anticlericali, provocando una scissione con i moderati: il primo ministro dimissionario, Alcalá Zamora è sostituito, nel mese di ottobre dal socialista Azãna, che in dicembre diventa presidente della Repubblica. La nuova Costituzione stabilisce che la Spagna è una “Repubblica democratica dei lavoratori di tutte le classi”. Stato laico con sistema parlamentare monocamerale, con suffragio universale esteso alle donne e ai militari. Vengono promesse riforme agrarie in aiuto ai contadini più poveri.

Le prime misure, legalizzazione del divorzio, riduzione del numero pletorico degli ufficiali, confisca dei beni dei gesuiti, irritano le destre, già preoccupate dalle violenze antireligiose.

L’autonomismo, gli scioperi e diverse ribellioni preoccupano gli ambienti della finanza e i capitali fuggono.

Il centrista Lerroux sostituisce Azãna alla fine del 1933, blocca tutte le riforme della sinistra, stronca l’autonomia della Catalogna e la rivolta operaia delle Asturie. Gli operai sono divisi tra gli anarchici della C.N.T. (Confederación Nacional del Trabajo) e il partito comunista legato al Comintern. Nel settembre 1935 nasce anche il P.O.U.M. (Partido Obrero de Unificación Marxista), che riunisce soprattutto dei comunisti catalani vicini al trotzkismo e poco favorevoli a Mosca.

La destra, ispirandosi ai modelli italiano e portoghese, fonda la Falange e le Juntes d’offensive national-sindacaliste, dove si riuniscono gli avversari più risoluti della Repubblica.

Il Fronte popolare trionfa alle legislative del febbraio 1936, e Azãna succede a Zamora a capo dello Stato. Il debole governo di Prieto lascia degradare una situazione molto preoccupante: confisca sommaria delle terre, saccheggi, incendi, scioperi, attentati alle persone. Questi tumulti contribuiscono a far perdere il sostegno dell’opinione pubblica moderata. L’uccisione del capo dei monarchici Calvo Sotelo da parte di alcuni poliziotti, il 1° luglio 1936, da fuoco alle polveri.

La guerra civile

Proclamato dai generali Sanjuro e Franco nel Marocco spagnolo, il pronunciamiento del 18 luglio 1936 fa sollevare tutte le guarnigioni contro il governo legale. In breve tempo i ribelli prendono il controllo dell’Andalusia, Galizia, Asturie, León, Navarra e Vecchia Castiglia; riuniscono quasi tutto l’esercito, i Falangisti, un gran numero di moderati e beneficiano dell’appoggio morale del clero.

I repubblicani, o lealisti, che si appoggiano sul triangolo Madrid-Valencia-Barcellona, dispongono delle forze di polizia, dell’aviazione e di una parte della marina. Arruolano dei volontari tra gli operai, una parte dei contadini e della piccola borghesia oltre a numerosi intellettuali.

È una guerra selvaggia; da entrambi gli schieramenti, i prigionieri sono quasi sistematicamente eliminati. Alle uccisioni di preti e di religiosi commessi dai repubblicani, si contrappongono le epurazioni di Badajoz e di Saragozza.

Alla fine del 1936, i nazionalisti si impadroniscono di Toledo ma falliscono davanti a Madrid.

Un fronte molto stabile si stabilisce fino agli inizi del 1938: i repubblicani resistono vittoriosamente a Guadalajara e riprendono Tereul ma per poco tempo. Nell’aprile del 1938 i nazionalisti isolano la Catalogna interrompendo i collegamenti con la capitale Valencia e il Mediterraneo. Un’ultima offensiva rompe il fronte della Catalogna: Barcellona è presa il 26 gennaio 1939. Madrid si arrende il 28 marzo 1939. Molti combattenti si rifugiano a Perthus e sono internati dalle diffidenti autorità francesi.

Per i franchisti la guerra civile era una lotta delle forze dell’ordine e della vera religione contro una cospirazione giudaico-massonica-bolscevica.

Per i repubblicani sconfitti, invece, la guerra civile era stata la lotta di un popolo oppresso per conquistare una vita più degna, e proprio per questo si erano scontrati con le arretrate oligarchie della Spagna agraria e industriale alleate ai nazisti e ai fascisti.

Nella tetra Europa degli anni della Depressione l’esperimento spagnolo appariva una novità interessante. Lo sintetizzò molto bene George Orwell, quando disse: “Vi riconobbi immediatamente uno stato di cose per cui valeva la pena battersi”. Le conquiste in campo culturale e scolastico realizzate dalla Spagna repubblicana non furono che gli aspetti più noti di una rivoluzione sociale. I suoi esperimenti sociali si verificarono in un contesto in cui era diffusa la delusione per i fallimenti del capitalismo.

Fra le cause del conflitto spagnolo vi fu la violenta opposizione dei ceti privilegiati e dei loro alleati stranieri ai tentativi dei governi repubblicano-socialisti di migliorare le condizioni di vita dei più deboli.

La guerra civile spagnola non fu che un ultimo tentativo dei reazionari per reprimere qualsiasi riforma che minacciasse la loro posizione di privilegio.

La Spagna non aveva conosciuto la rivoluzione borghese classica che altrove aveva frantumato la struttura dell’ancien régime: il potere della monarchia, dell’aristocrazia terriera e della Chiesa rimase quasi intatta anche per buona parte del Novecento.

L’internazionalizzazione della guerra di Spagna

La Francia e l’Inghilterra optarono per il non intervento; anche l’Italia, la Germania e l’U.R.S.S. aderirono a questo accordo, ma non pensarono che a violarlo. Ciascuna di queste potenze aveva un interesse politico o economico nel conflitto: la Germania pensa alle materie prime di cui ha bisogno, l’Italia a soddisfare le sue ambizioni sul Mediterraneo. Il Duce invia dei carri armati e degli aerei con 70.000 volontari delle milizie fasciste. La Germania hitleriana manda qualche piccola formazione e del materiale che i tecnici sperimentano: il bombardamento aereo di Guernica operato dalla legione Condor è un sinistro banco di prova.

Hitler passa in rassegna le truppe della legione Condor in partenza per la Spagna

Il coinvolgimento sovietico nella guerra civile spagnola non fu diretto a creare una Spagna comunista. Anzi, piuttosto il contrario: l'intento era appoggiare illegittimo governo democratico, cosicché la Spagna potesse restare una controparte negli affari internazionali per diventare, insieme ad altri governi democratici occidentali, un possibile alleato in qualunque futuro conflitto tra nazisti e sovietici.

«Fraternità e solidarietà» sembravano diventare parole vuote di fronte al contrasto sempre più profondo tra anarchici e comunisti, i primi decisi a trasformare la guerra civile in una rivoluzione sociale, i secondi determinati a battere prima il franchismo per poi costruire uno Stato sull'esempio dell'Unione Sovietica di Stalin.

Nel maggio del 1937 la situazione precipitava in una sanguinosa guerriglia tra le opposte fazioni.

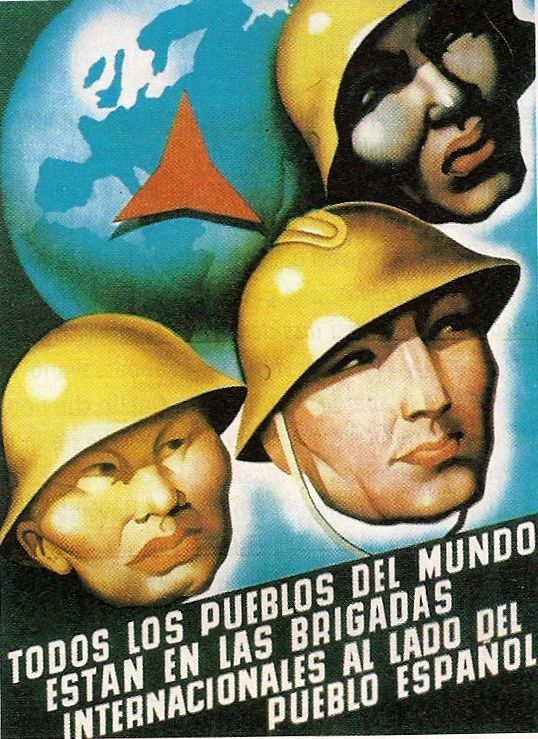

Volontari da tutto il mondo nelle Brigate internazionali

“Voi siete la storia. Voi siete la leggenda. Voi siete l'esempio eroico della solidarietà e della universalità della democrazia” Dolores Ibarruri, la Pasionaria

“Voi siete la storia. Voi siete la leggenda. Voi siete l'esempio eroico della solidarietà e della universalità della democrazia” Dolores Ibarruri, la Pasionaria

A Barcellona, il 29 ottobre 1938, le Brigate internazionali sfilarono per l'ultima volta prima di lasciare la Spagna. Davanti a migliaia di spagnoli che applaudivano e piangevano Dolores Ibarruri, la Pasionaria, tenne un discorso commovente e commosso: «Compagni delle Brigate internazionali! Ragioni politiche, ragioni di stato, il bene di quella stessa causa per cui avete offerto il vostro sangue con illimitata generosità, costringono alcuni di voi a tornare in patria, altri a prendere la via dell'esilio. Potete partire con orgoglio. Voi siete la storia. Voi siete la leggenda. Voi siete l'esempio eroico della solidarietà e della universalità della democrazia ... Noi non vi dimenticheremo; e quando l'ulivo della pace metterà le foglie, intrecciate con gli allori della vittoria della Repubblica spagnola, tornate! Tornate da noi e qui troverete una patria».

Molti furono i volontari italiani che accorsero in Spagna al fianco dei repubblicani: “Oggi in Spagna, domani in Italia” era il motto di Carlo Rosselli, fuoriuscito antifascista in Francia che, con il fratello Nello, aveva fondato “Giustizia e Libertà” (verranno assassinati il 9 giugno 1937 da sicari fascisti).

Carlo Rosselli, il 13 novembre 1936, fece un discorso via radio da Barcellona che rimase storico: «Compagni, fratelli, italiani, ascoltate. Un volontario italiano vi parla dalla radio di Barcellona per portarvi il saluto delle migliaia di italiani antifascisti esuli che si battono nelle file dell'armata rivoluzionaria per l'ideale di un popolo intero che lotta per la sua libertà. Vi chiedono che l'Italia proletaria si risvegli. Che la vergogna cessi. Dalle fabbriche, dai porti italiani non debbono più partire le armi omicide. Dove non sia possibile il boicottaggio aperto, si ricorra al boicottaggio segreto. Il popolo italiano non deve diventare il poliziotto d'Europa. Quanto più presto vincerà la Spagna proletaria, e tanto più presto sorgerà per il popolo italiano il tempo della riscossa».

Un gran numero di quadri e di organizzatori delle “brigate internazionali”, costituite nell’ottobre del 1936, giocheranno in seguito, nei rispettivi paesi, in ruolo importante nella Resistenza: tra gli Italiani, oltre ai fratelli Rosselli, Pietro Nenni, Palmiro Togliatti, Luigi Longo, Leo Valiani, Giovanni Pesce, Randolfo Pacciardi. Diversi gli scrittori di varie nazionalità: André Malraux, Ernest Hemingway, George Orwell, Antoine de Saint-Exupery, John Dos Passos.

I volontari portavano come distintivo una stella a tre punte, emblema del “Fronte Popolare”

“O ci si opponeva alla diffusione del fascismo e si andava a combatterlo, oppure si era acquiescenti con i suoi crimini e colpevoli di permetterne la diffusione».

Calcolare con esattezza quanti fossero i volontari è difficile. Le stime sul numero degli uomini che da cinquanta diversi paesi accorsero in Spagna a combattere il fascismo, variano da un minimo di 40 a un massimo di 60 mila unità. Di questi, quasi il 20 per cento morirono e molti erano stati almeno una volta feriti.

Nell'ottobre del 1938 c'erano ancora 12.673 brigatisti in Spagna: intrapresero il lento cammino verso la patria o l'esilio, molti andando incontro a una sorte ancora più terribile di quella che avevano conosciuto. Finirono nei campi di concentramento francesi, e molti caddero poi nelle mani delle SS e morirono nelle camere a gas.

Chi ne uscì vivo non poté tornare in Spagna fino alla morte di Franco, trentasette anni dopo. La profezia di Dolores Ibarruri si realizzò, tuttavia, almeno in parte nel 1995 quando il governo socialista di Felipe Gonzalez concesse la cittadinanza spagnola a tutti i superstiti delle Brigate internazionali.

La Chiesa cattolica e la guerra di Spagna

La causa franchista ebbe una legittimazione dalla Chiesa. Nella sua secolare ostilità per il razionalismo, la massoneria, il liberalismo, il socialismo e il comunismo, la Chiesa ebbe un ruolo di punta nella vita politica nella zona nazionalista. Con l’unica eccezione del clero basco, sacerdoti e religiosi si schierarono con i ribelli: attaccavano i «rossi» dal pulpito ; benedicevano le bandiere dei reggimenti nazionalisti, a volte combattevano persino nei loro ranghi.

Ci furono ecclesiastici che adottarono il saluto fascista. In occasione del congresso dell’Azione Cattolica, a Burgos nel 1936, venne espresso entusiasmo per l’alzamiento.

I cattolici di tutto il mondo si raccolsero dietro la bandiera del franchismo. Al suo successo diede un contributo non indifferente il papa, proclamando ufficialmente martiri tutte le vittime dei repubblicani.

Il Vaticano riconobbe di fatto Franco il 2 8 agosto 1937 e il 7 ottobre inviò un delegato apostolico. Il riconoscimento de iure avvenne il 18 maggio 1938, quando l’arcivescovo Gaetano Cicognani fu nominato nunzio apostolico e Franco inviò un proprio ambasciatore presso la Santa Sede.

Pio XII, appena asceso al soglio pontificio, salutò la vittoria finale di Franco con un messaggio che si apriva con le parole «con immensa gioia».

La Chiesa fu ricompensata per l’appoggio fattivo che aveva dato ai nazionalisti con la concessione del monopolio in materia scolastica nello Stato emerso dalla guerra civile.

Guadalajara: 21 marzo 1937, la prima sconfitta del fascismo

Il 21 marzo le truppe repubblicane, coadiuvate dal battaglione Garibaldi delle Brigate internazionali e dei carri armati sovietici, andarono al contrattacco. I carri armati leggeri degli italiani, con le mitragliatrici fisse, non erano in grado di competere con i T-26 russi provvisti di torretta girevole e armati di cannoni.

Con grande umiliazione di Mussolini le truppe italiane furono messe in fuga dopo cinque giorni di combattimento. La sconfitta aveva molte cause: l’inclemenza del tempo, il morale basso e l’equipaggiamento inadeguato degli italiani, il testardo coraggio dei repubblicani.

Dal punto di vista militare Guadalajara fu soltanto una piccola vittoria difensiva, ma dal punto di vista morale fu per i repubblicani un enorme trionfo: si impadronirono di armi per loro preziose e anche di documenti che dimostravano come gli Italiani non fossero volontari, bensì soldati regolari.

Durante la guerra civile i nazionalisti ricevettero armi e aiuti per un valore di circa 700 milioni di dollari. Di questi, buona parte fu concessa gratuitamente, soprattutto dall’Italia. Fra il mese di dicembre del 1936 e l’aprile 1937 Roma inviò circa 100.000 soldati.

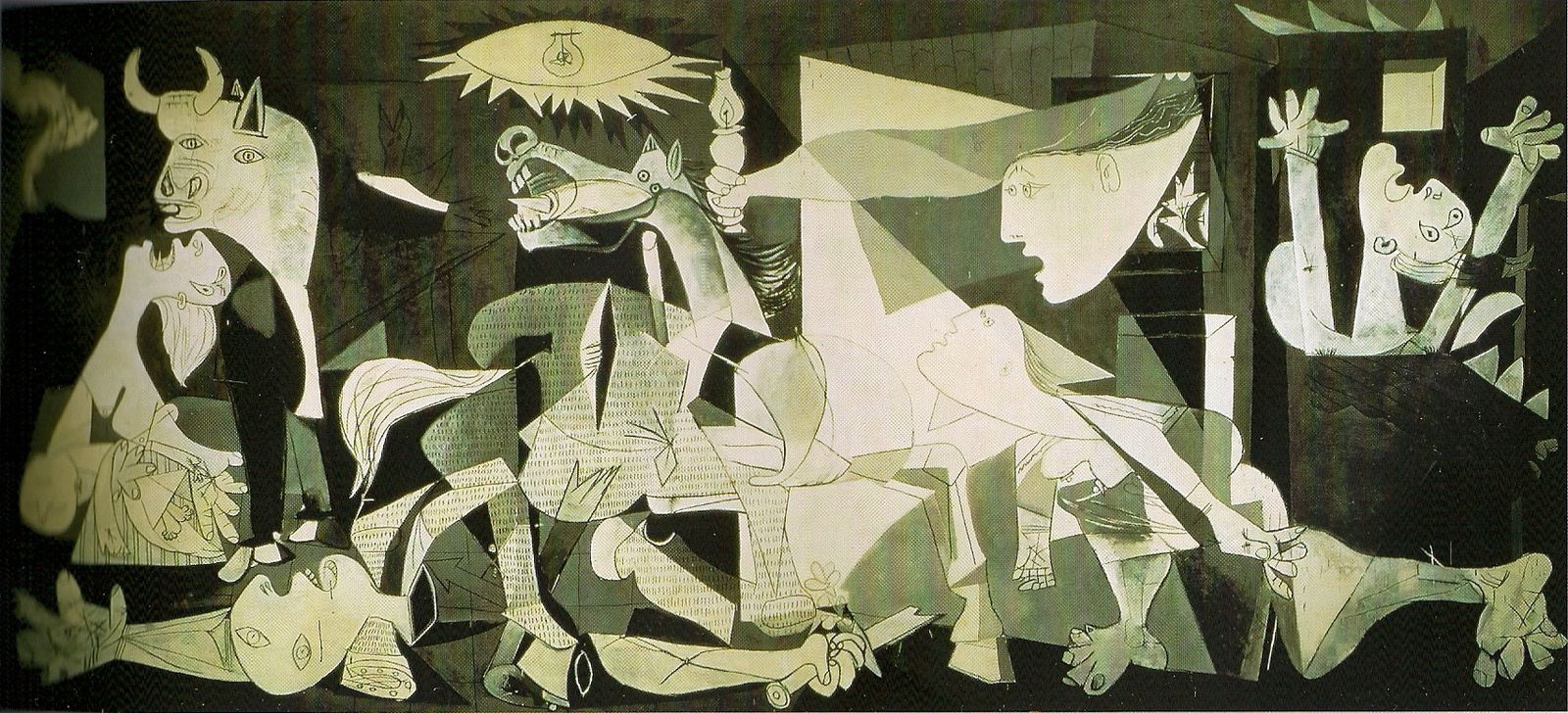

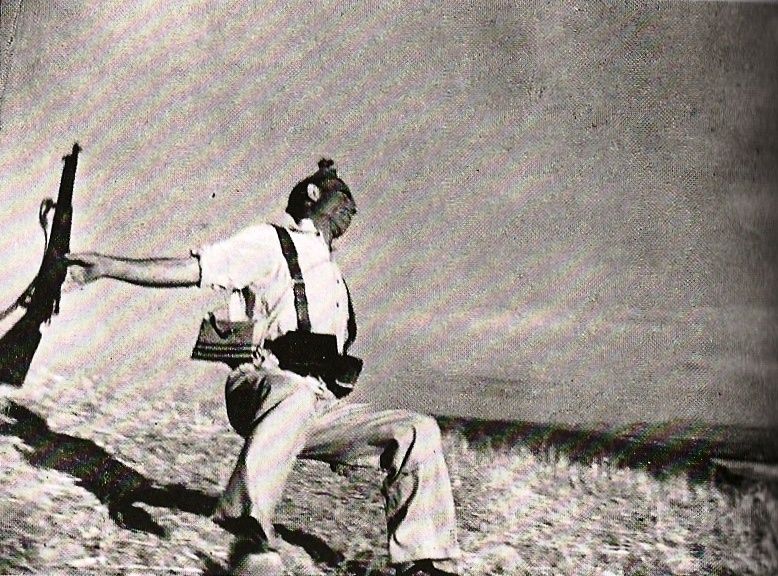

Guernica: 26 aprile 1937

Fu il primo esempio di obiettivo civile indifeso raso al suolo dall’aviazione.

La legione Condor tedesca, che utilizzava tecniche di attacchi coordinati terra-aria e i bombardamenti in picchiata e a tappeto, lunedì 26 aprile 1937, passò all’azione a Guernica; era giorno di mercato. La cittadina, che aveva grande valore simbolico per i baschi, venne distrutta in un unico terribile pomeriggio di incessanti incursioni aeree.

Uno dei primi giornalisti ad arrivare sulla scena fu George Steer, corrispondente del “Times”.

Dal suo reportage:

“Guernica, la più antica città dei baschi e il cuore della loro tradizione culturale, è stata rasa al suolo dalle incursioni aeree degli insorti. Il bombardamento di questa città aperta, distante dalle linee del fronte, è durato esattamente tre ore e un quarto. Durante tutto questo tempo un possente squadrone aereo, composto di tre tipi di velivoli tedeschi, ha continuato a sganciare sulla città bombe da mille libre in giù e, si calcola, oltre tremila proiettili incendiari.

Contemporaneamente i bombardieri si tuffavano sul centro della città, mitragliando i civili che vi si erano rifugiati. Il bombardamento di Guernica è diventato il simbolo della guerra civile, immortalato nel quadro di Pablo Picasso: La città fu la prima nella storia mondiale ad essere distrutta dall’aviazione.

Il bombardamento di Guernica è diventato il simbolo della guerra civile, immortalato nel quadro di Pablo Picasso: La città fu la prima nella storia mondiale ad essere distrutta dall’aviazione.

Il punto di svolta nella guerra civile: 21 febbraio 1938, la caduta di Teruel

L'egemonia del Caudillo trovò conferma ai primi del 1938. Il 30 gennaio egli istituì il suo primo governo regolare, chiudendo così l'epoca della giunta militare di Burgos, composta da soli generali. Suo cognato Ramón Serrano Sufter, il cuñadísimo, ottenne il dicastero degli Interni, mentre gli altri incarichi furono distribuiti con grande oculatezza fra le rappresentanze dei militari, dei monarchici, dei carlisti e dei falangisti. Il governo franchista era comunque a prevalenza militare: il ministero della Difesa, quello dell'Ordine pubblico e degli Affari esteri erano tutti in mano a generali. Alla Falange fu assegnato il controllo del movimento del Lavoro, che divenne una forma estremamente lucrativa di sottogoverno. Anche la chiesa fu ricompensata per i suoi servigi con la concessione della autorità assoluta nella sfera educativa. Franco la ringraziava così anche per il riconoscimento ufficiale che il Vaticano gli aveva concesso nell'agosto del 1937. Il nuovo stato si ispirava a una ideologia totalmente reazionaria e si preoccupava soprattutto di distruggere i simboli del progresso, quali la democrazia parlamentare e il sindacalismo. Si proponeva di ricostruire la Spagna a immagine e somiglianza del suo passato imperiale. Le uniche novità erano i raduni e altri aspetti di pura facciata che servivano a inserirlo nel contesto dell'ordine mondiale fascista prefigurato da Hitler e Mussolini.

Dopo l'offensiva repubblicana in Aragona ci fu una pausa nei combattimenti, ma verso la fine del 1937 Franco decise di riprendere l'attacco contro Madrid, che era diventata la sua ossessione. Egli prevedeva di sfondare sul fronte di Guadalajara e quindi calare sulla capitale e assestarle il colpo di grazia. I repubblicani erano però riusciti a infiltrare alcuni loro agenti fra i nazionalisti e a scoprire i piani di battaglia del Caudillo. Grazie alle informazioni raccolte a dicembre i repubblicani poterono sferrare un attacco preventivo nella speranza di distogliere Franco da Madrid. Scelsero come obiettivo Teruel, il capoluogo della più desolata delle province dell'Aragona, già quasi circondata dalle forze repubblicane e con deboli difese nazionaliste.

L'attacco colse di sorpresa i ribelli. L'offensiva partì nel cuore di uno degli inverni più aspri che la Spagna avesse mai avuto, con il freddo reso ancora più pungente dal terreno roccioso intorno a Teruel. I nazionalisti si trovarono con gli aerei tedeschi e italiani costretti a terra dal maltempo e con i rinforzi trattenuti dalla neve e dalle strade ghiacciate. Le forze repubblicane, costituite per lo più da unità dell'Esercito popolare, poterono quindi spingere a fondo l'attacco, approfittando del vantaggio iniziale. I ribelli dovettero rinviare l'offensiva contro Madrid e spostare a est le proprie truppe. Il contrattacco, fu rallentato dalle terribili condizioni atmosferiche. Il 29 dicembre smise di nevicare, ma il 31 il termometro segnò la temperatura più bassa di tutto il secolo. In quelle condizioni a entrambi i fronti non restava che la guerra di logoramento, in cui i nazionalisti erano nettamente avvantaggiati: con più armi e soldati, sotto la spietata guida di Franco, essi potevano resistere più a lungo dei repubblicani.

L'8 gennaio, dopo sanguinosi combattimenti, i repubblicani riuscirono a espugnare la guarnigione nazionalista, ma subito dopo l'artiglieria e l'aviazione nemica cominciarono a bombardarli. Il freddo polare non giovava al morale. Dall'una e dall'altra parte molti morirono congelati, spesso sorpresi nel sonno indotto dall'alcol che avevano ingerito per riscaldarsi. Il 21 febbraio 1938, dopo avere difeso ancora una volta a caro prezzo una modesta avanzata, i repubblicani furono costretti a ritirarsi perché Teruel stava per essere circondata. Ai primi del 1938 Franco godeva ormai di una superiorità schiacciante in uomini e armamenti. Se ne ebbe la riprova con la riconquista franchista di Teruel, che segnò il punto di svolta della guerra civile. Le perdite su entrambi i fronti erano state spaventose: i nazionalisti ebbero 50 mila morti, i repubblicani oltre 60 mila.

Il diavolo è rosso

Melilla, estate 1936 scoppia il colpo di stato contro la Repubblica spagnola. La base ideologica sarà spiegata, tempo dopo, dal ministro dell'Informazione, Gabriel Arias Salgado:

- Il Diavolo vive in un pozzo di petrolio, a Bakù, e da lì dà istruzioni ai comunisti.

L'incenso contro lo zolfo, il Bene contro il Male, i crociati della Cristianità contro i nipoti di Caino. Bisogna farla finita coi rossi prima che i rossi la facciano finita con la Spagna: i prigionieri si danno alla dolce vita, i maestri fanno sloggiare i preti dalle scuole, le donne votano come fossero uomini, il divorzio profana il sacro vincolo del matrimonio, la riforma agraria minaccia il diritto della Chiesa sulle terre ..

Il colpo di stato nasce uccidendo, e dall'inizio è molto espressivo.

Il Generalissimo Francisco Franco:

- Salverò la Spagna dal marxismo a qualsiasi prezzo.

- E se questo volesse dire fucilare mezza Spagna?

- Costi quello che costi.

Il Generale José Millan-Astray.

- Viva la morte!

Il Generale Emilio Mola:

- Chiunque sia, apertamente o in segreto, difensore del Fronte Popolare dev'essere fucilato.

Il Generale Gonzalo Queipo de Llano

- Andate a scavare le fosse!

Guerra Civile è il nome della macelleria scatenata dal colpo di stato. Il linguaggio, così, segnala l'uguaglianza fra la democrazia che si difende e il golpe che l'attacca, fra i miliziani e i militari, fra il governo scelto dal voto popolare e il caudillo scelto dalla grazia del Signore.

da "Omaggio alla Catalogna" di George Orwell

Ero arrivato in Spagna con la vaga idea di scrivere articoli per la stampa, ma poi mi ero arruolato quasi subito nella milizia, perché in quel momento e in quell'atmosfera sembrava l'unica cosa concepibile da fare. Gli anarchici mantenevano ancora il virtuale controllo della Catalogna e la rivoluzione era ancora in pieno corso. Qualcuno che fosse stato lì sin dall'inizio forse avrebbe avuto l'impressione già a dicembre e a gennaio che il periodo rivoluzionario stesse finendo; ma se si era appena arrivati dall'Inghilterra bastava guardarsi attorno a Barcellona per essere sorpresi e soggiogati. Era la prima volta che mi trovavo in una città dove la classe operaia era saldamente in sella. Praticamente tutti gli edifici, piccoli o grandi che fossero, erano stati occupati dagli operai ed erano pavesati di bandiere rosse o di quelle rosso-nere degli anarchici; su ogni muro c'erano disegnati falci e martelli e le sigle dei partiti rivoluzionari; quasi ogni chiesa era stata saccheggiata e le immagini sacre bruciate. [ ... ] Lungo le Ramblas, l'ampia arteria centrale della città percorsa avanti e indietro da un costante flusso di folla, gli altoparlanti lanciavano a tutto volume canti rivoluzionari nel corso dell'intera giornata e fino a notte fonda. Ed era proprio l'aspetto della folla la cosa più strana di tutte. Apparentemente sembrava di essere in una città in cui le classi agiate avevano praticamente cessato di esistere. [ .... ] Appena arrivato a Barcellona l'avevo considerata una città in cui quasi non esistevano distinzioni di classe e grandi dislivelli di ricchezza. E senza dubbio l'apparenza era quella. I vestiti "eleganti" erano un'anomalia, nessuno era servile o accettava mance, camerieri, fioraie e lustrascarpe non abbassavano lo sguardo e davano del "compagno" a tutti. Quello che non avevo capito che tutto questo era un misto di speranza e di mimetizzazione. [ ... ] Perché sotto l'aspetto superficiale della città, sotto il lusso e la povertà crescenti, sotto l'apparente spensieratezza nelle strade, con le bancarelle dei fiori, le bandiere multicolori, i manifesti propagandistici e le resse di folla, scorreva un inconfondibile e orrendo senso di rivalità politica e di astio. Persone appartenenti a tutte le sfumature dello spettro politico esprimevano un oscuro presentimento: «Prima o poi scoppierà qualche guaio». Il pericolo era molto semplice e comprensibile. Era costituito dall'antagonismo fra coloro che volevano che la rivoluzione andasse avanti e quelli che, al contrario, volevano tenerla sotto controllo o addirittura evitarla - insomma, tra anarchici e comunisti. [ ... ] Ma che stava succedendo, chi combatteva contro chi e chi stava vincendo, era a prima vista molto difficile da scoprire. [ ... ] Guardando fuori dall'alto dell'osservatorio riuscivo a capire che le Ramblas, una delle principali arterie della città, formavano una specie di linea di demarcazione. A destra i quartieri operai erano anarchici in maniera compatta; a sinistra c'era una confusa lotta in mezzo ai vicoli contorti. [ ... ] Su alla fine delle Ramblas, dalle parti di plaza de Cataluña, la situazione era così complessa che sarebbe stata del tutto inintellegibile se ogni palazzo non avesse esposto una bandiera di partito. [ ... ]

Ed era proprio l'aspetto della folla la cosa più strana di tutte. Apparentemente sembrava di essere in una città in cui le classi agiate avevano praticamente cessato di esistere. [ .... ] Appena arrivato a Barcellona l'avevo considerata una città in cui quasi non esistevano distinzioni di classe e grandi dislivelli di ricchezza. E senza dubbio l'apparenza era quella. I vestiti "eleganti" erano un'anomalia, nessuno era servile o accettava mance, camerieri, fioraie e lustrascarpe non abbassavano lo sguardo e davano del "compagno" a tutti. Quello che non avevo capito che tutto questo era un misto di speranza e di mimetizzazione. [ ... ] Perché sotto l'aspetto superficiale della città, sotto il lusso e la povertà crescenti, sotto l'apparente spensieratezza nelle strade, con le bancarelle dei fiori, le bandiere multicolori, i manifesti propagandistici e le resse di folla, scorreva un inconfondibile e orrendo senso di rivalità politica e di astio. Persone appartenenti a tutte le sfumature dello spettro politico esprimevano un oscuro presentimento: «Prima o poi scoppierà qualche guaio». Il pericolo era molto semplice e comprensibile. Era costituito dall'antagonismo fra coloro che volevano che la rivoluzione andasse avanti e quelli che, al contrario, volevano tenerla sotto controllo o addirittura evitarla - insomma, tra anarchici e comunisti. [ ... ] Ma che stava succedendo, chi combatteva contro chi e chi stava vincendo, era a prima vista molto difficile da scoprire. [ ... ] Guardando fuori dall'alto dell'osservatorio riuscivo a capire che le Ramblas, una delle principali arterie della città, formavano una specie di linea di demarcazione. A destra i quartieri operai erano anarchici in maniera compatta; a sinistra c'era una confusa lotta in mezzo ai vicoli contorti. [ ... ] Su alla fine delle Ramblas, dalle parti di plaza de Cataluña, la situazione era così complessa che sarebbe stata del tutto inintellegibile se ogni palazzo non avesse esposto una bandiera di partito. [ ... ]

Nessuno che si sia trovato a Barcellona in quel periodo o nei mesi successivi dimenticherà mai l'orribile atmosfera creata da paura, sospetto, odio! giornali censurati, prigioni traboccanti, code sterminate per procurarsi il cibo e bande di uomini armati in giro per le strade. [ ... ] Questa guerra, in cui ho avuto un ruolo così insignificante, mi ha lasciato ricordi che sono per la maggior parte brutti, eppure non vorrei non avervi partecipato. Quando si è riusciti a intravedere uno squarcio di un disastro così grande - e comunque vada a finire, la guerra di Spagna si rivelerà un tremendo disastro, anche senza contare la carneficina e le sofferenze fisiche - il risultato non è necessariamente segnato da delusione e cinismo. Può sembrare strano, ma tutta questa esperienza non ha scalfito, bensì rafforzato la mia fede nella dignità degli esseri umani.

Lissonesi alla guerra di Spagna

Tre furono i lissonesi che partirono per la Spagna a difesa della Repubblica: Leonardo Vismara, Carlo Mariani e Alessandro Panzeri.

Leonardo Vismara, chiamato Nando da Biel, dal soprannome dato a suo nonno, e Alessandro Panzeri sono coscritti, classe 1899. Vengono chiamati alle armi nei giorni della disfatta di Caporetto. Nando, di idee socialiste e con una cultura superiore alla media, fortemente avverso all’intervento in guerra da parte dell’Italia, diserta e si rifugia a San Marino. Ha vent’anni alla fine della guerra; viene però mandato a Valona, in Albania, che è un protettorato italiano, per svolgere il servizio di leva. Tornato alla vita civile, aderisce alla Gioventù Comunista, diventando poi il segretario della sezione lissonese, frequentata anche da Carlo Mariani e Alessandro Panzeri. Sono in contatto con la Sezione monzese, diretta da Amedeo Ferrari, primo segretario del Partito Comunista di Monza. All’avvento del fascismo e con lo scioglimento dei partiti politici, diventano dei sorvegliati speciali dei Carabinieri.

Leonardo Vismara, chiamato Nando da Biel, dal soprannome dato a suo nonno, e Alessandro Panzeri sono coscritti, classe 1899. Vengono chiamati alle armi nei giorni della disfatta di Caporetto. Nando, di idee socialiste e con una cultura superiore alla media, fortemente avverso all’intervento in guerra da parte dell’Italia, diserta e si rifugia a San Marino. Ha vent’anni alla fine della guerra; viene però mandato a Valona, in Albania, che è un protettorato italiano, per svolgere il servizio di leva. Tornato alla vita civile, aderisce alla Gioventù Comunista, diventando poi il segretario della sezione lissonese, frequentata anche da Carlo Mariani e Alessandro Panzeri. Sono in contatto con la Sezione monzese, diretta da Amedeo Ferrari, primo segretario del Partito Comunista di Monza. All’avvento del fascismo e con lo scioglimento dei partiti politici, diventano dei sorvegliati speciali dei Carabinieri.

Le camicie nere non lo lasciano in pace: purghe con olio di ricino, bastonate fino allo svenimento, incarcerato più volte nel carcere monzese, un giorno viene appeso a testa in giù ad un balcone davanti a tutti.

Carlo Mariani nel frattempo era emigrato in cerca di lavoro in Francia, dove era rimasto due anni.

Come maturò in loro il desiderio di espatriare ed unirsi a tanti volontari provenienti da tutto il mondo per lottare contro il fascismo?

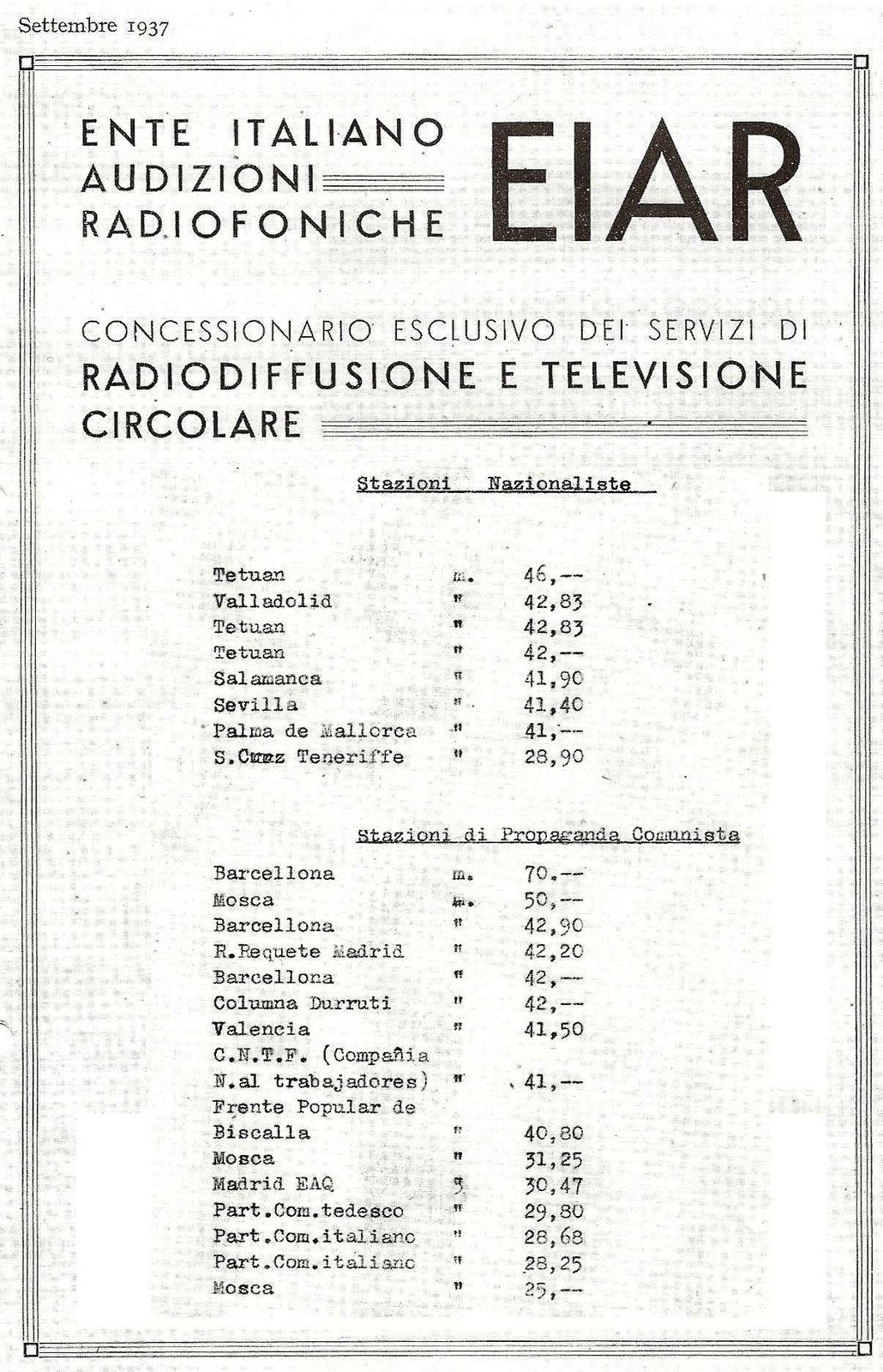

Nando, di professione fa il macellaio. Spesso, durante le ore serali, un gruppo di amici si ritrova nella sua cucina, dietro il negozio di Via Madonna, nel centro di Lissone, per ascoltare le trasmissioni di stazioni radio straniere. Dopo lo scoppio della guerra civile in Spagna, il gruppo di antifascisti lissonesi si sintonizza sulle frequenze radio di stazioni spagnole repubblicane, che trasmettono notiziari anche in lingua italiana. Da questi ascolti e dalla frequentazione degli antifascisti monzesi, in Nando matura il desiderio di partire per la Spagna. Animato da principi di solidarietà, di giustizia e di libertà, nel settembre 1937, all’età di 37 anni, abbandona tutto, saluta moglie e figlia, e sfidando ostilità e pericoli, attraverso la Svizzera, raggiunge Parigi. Con lui sono anche Carlo Mariani

e Alessandro Panzeri. Da Parigi proseguono verso Perpignan. In ottobre arrivano al fronte. Si incontrano con altri brianzoli e vengono inquadrati nella Brigata Garibaldi.

Fronte d’Aragona, Teruel, Estremadura, Ebro sono alcune zone dove i garibaldini si battono con coraggio ed eroismo.

Alessandro Panzeri, il 18 marzo del 1938, durante la battaglia dell'Ebro rimane ferito ad una gamba e viene ricoverato in ospedale nei pressi di Barcellona.

Alla caduta della Repubblica spagnola, i tre lissonesi, giunti in territorio francese come tanti altri volontari antifascisti, vengono internati in campi di concentramento per poi essere impiegati nella costruzione di fortificazioni, inquadrati in squadre di lavoro, sul confine orientale della Francia.

Altre vicissitudini li attendono prima e dopo il loro ritorno in Italia.

Ritroveremo Leonardo Vismara, con il nome di battaglia Raimondo, impegnato nella Resistenza a Lissone, dal luglio 1944 nel CLN locale, e comandante della piazza militare nei giorni della Liberazione.

Episodi accaduti a Lissone durante gli anni della guerra civile spagnola

Durante la quaresima del 1937, il prevosto Don Gaffuri, chiamò a tenere una conferenza sulla situazione della Spagna monsignor Llovera, fuggito da Barcellona. Il suo intervento fece accrescere nei presenti l’approvazione dell’appoggio ai nazionalisti di Franco.

L’Italia, e con lei la Lissone fascista, è schierata con Franco. Il Fascio di Lissone, accolse con tutti gli onori undici falangiste spagnole in visita propagandistica nella zona.

La retorica fascista sui banchi di scuola

Dal "Giornale di Classe" della classe V maschile della scuola elementare "Vittorio Veneto" di Lissone

Anno scolastico 1937 -1938

21 febbraio 1938

![]()

I miei Balilla seguono con emozione le vicende, da me brevemente illustrate, per la riconquista di Teruel, nel cui cielo l’aviazione legionaria sta scrivendo pagine gloriose, contribuendo possentemente alla battaglia e alla vittoria.

15 marzo 1938

![]()

Esultanti, i miei Balilla seguono con me sul giornale e sulla carta di Spagna il nuovo balzo dei Legionari, invano frenati dalle orde bolsceviche, verso il Mare Nostro. La nostra certezza e la nostra allegrezza li accompagna.

3 maggio 1938

![]()

Vacanza. Festa nazionale per l’arrivo di Adolfo Hitler.

16 maggio 1938

Ieri, domenica, tutti i Balilla sono con me intervenuti, unitamente a quelli delle altre classi e alle Piccole Italiane, alla commemorazione solenne del lissonese Legionario Dorigo Giovanni, recentemente caduto sul sacro suolo di Spagna.

Anno scolastico 1938 -1939

Dal "Giornale di Classe" della classe V maschile della scuola elementare "Vittorio Veneto" di Lissone

26 gennaio 1939

Illustro ampiamente ai miei scolari la splendida vittoria di Barcellona dovuta all’eroismo dei Nazionali spagnoli e specialmente dei legionari italiani. Dopo aver dimostrato loro lo scopo nobilissimo di questa guerra spagnola, insisto soprattutto nel porre in risalto il valore dei nostri legionari perché nei piccoli cuori degli scolari cresca sempre più l’amore per la Patria e il desiderio di incitarli. Il polpolo italiano è in giubilo. Stamane l’Egr. Sig. Direttore ha parlato agli scolari della redenzione della città ; voglia il destino prepararci presto l’annuncio della redenzione di Madrid.

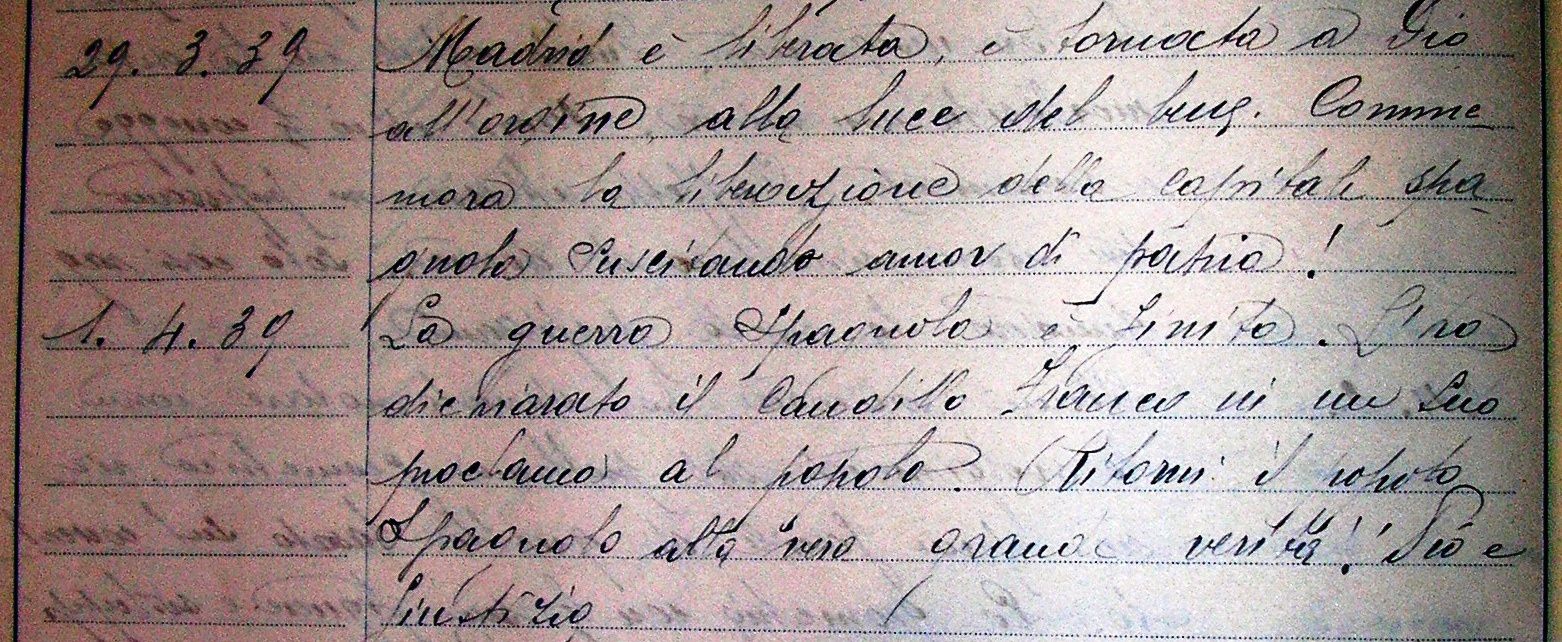

29 marzo 1939

Madrid è liberata, é tornata a Dio, all’ordine, alla luce del bene. Commemoro la liberazione della capitale spagnola suscitando amor di patria.

1 aprile 1939: la guerra spagnola è finita. L’ha dichiarato il Caudillo Franco in un suo proclama al popolo. Ritorni il popolo spagnolo alla vera grande verità! Dio e giustizia.

Bibliografia

- "Histoire du monde. De 1918 à nos jours" – Larousse – Paris 2008

- Paul Preston – "La guerra civile spagnola" – Mondadori – 2005

- Silvano Lissoni "E questa fu la storia" – Arti Grafiche Meroni – Lissone 2005

- Archivi della scuola elementare "Vittorio Veneto" di Lissone

- Archivi del Comune di Lissone

Radio Milano-Libertà

Dal luglio 1941 al 24 gennaio 1944, dai microfoni di Radio Milano-Libertà, furono ogni giorno trasmessi, diretti all'Italia, commenti agli avvenimenti tragici di quel periodo, appelli alla resistenza antifascista e poi alla lotta armata, indicazioni politiche. Radio Milano-Libertà era una emittente del Partito comunista italiano che lavorava in Unione Sovietica nel quadro di una attività radiofonica promossa dall'Internazionale comunista dopo l'aggressione tedesca all'URSS del 22 giugno 1941: fu cosa diversa da Radio Mosca, la radio del governo sovietico, che pure aveva sue trasmissioni in lingua italiana.

2.000 furono le trasmissioni effettuate: tra i circa. 350 articoli che costituiscono l'archivio di Radio Milano-Libertà,

262 sono di Togliatti, che scrisse nello stesso periodo in cui preparò anche (sotto il nome di Mario Correnti) le trasmissioni di Radio Mosca. Commentavano, giorno per giorno, gli avvenimenti in Italia, gli articoli della stampa di regime, i discorsi dei gerarchi, ecc.

262 sono di Togliatti, che scrisse nello stesso periodo in cui preparò anche (sotto il nome di Mario Correnti) le trasmissioni di Radio Mosca. Commentavano, giorno per giorno, gli avvenimenti in Italia, gli articoli della stampa di regime, i discorsi dei gerarchi, ecc.

Non siamo in grado di dire quanto esteso e largo fosse allora, in Italia, l'ascolto di Radio Milano-Libertà. Le testimonianze dei compagni, che in quegli anni lavorarono e lottarono in Italia, sono varie e incerte: un pubblico largo di ascoltatori vi fu certamente fra le masse popolari, e ad ogni modo assai vasta fu l'eco delle trasmissioni nel quadro comunista. Molti fra gli articoli che furono scritti per l'Unità clandestina o fra i volantini di propaganda antifascista furono elaborati sulla base delle trasmissioni di Radio Milano-Libertà. E le stesse discussioni che si svolsero nei e fra i gruppi dirigenti del PCI di Roma e Milano, soprattutto nel periodo successivo alla caduta di Mussolini, nell'estate e, poi, dopo l'8 settembre1943, avevano come punto di riferimento anche quello che veniva detto da Radio Milano-Libertà.

L’idea-forza che Togliatti avanza con convinzione e tenacia, ogni giorno, è quella dell’unità d’azione fra tutti gli italiani, dai democristiani ai liberali e ai socialisti, ai comunisti che non ne potevano più di un regime che aveva portato l’Italia di sconfitta in sconfitta e alla servitù verso i tedeschi.

Il «fronte nazionale» di cui si fa espressione Radio Milano-Libertà e di cui parla Togliatti in queste trasmissioni «non esclude nessuna tendenza politica, nessuna categoria di interesse e nessuna sfumatura di opinioni», e il suo obiettivo «non è né di classe né di partito ma essenzialmente e solamente nazionale» perché «si tratta di salvare la nazione da una rovina economica, da nuovi disastri militari e dallo sfacelo e dal caos politico».

Gli articoli trasmessi da Radio Milano Libertà sono un continuo e instancabile incitamento alla lotta ma costituiscono una indicazione, a volte minuziosa, e una direttiva al partito comunista e a tutto il movimento antifascista e partigiano su come organizzarsi e lottare.

Successivamente, per tutto il corso dei mesi e degli anni, l'intervento e l'indicazione si precisano e diventano sempre più incalzanti: «Diffondere le nostre parole d'ordine, a voce, scrivendole sui muri, con manifestini. Dare la caccia ai tedeschi che sono in Italia, indicandoli all'odio e al disprezzo di tutti. Sabotare la produzione di guerra». Il 30 gennaio 1941 (le «quattro giornate» verranno alla fine di settembre del 1943!) incita Napoli alla rivolta: «Napoli deve essere fra le prime a far sentire a tutto il paese la protesta energica del popolo ... Operai napoletani, popolani e popolane di Napoli, non abbiate paura». Il 19 maggio 1942, si rivolge ai cittadini della Sardegna:«Prendete il fucile, fuggite dalla caserma o dal campo, datevi alla macchia». E il 12 giugno 1942 invita a «non disertare le assemblee dei sindacati fascisti per strappare al governo l’indennità di carovita». E negli stessi giorni si rivolge ai contadini:«Che in ogni villaggio si mettano d'accordo quattro o cinque capi famiglia, i più autorevoli e mandino in giro i giovani, le ragazze, a dire a tutti i contadini, anche nelle cascine più lontane che le imposte. questa volta non si devono pagare». E agli operai di Torino dice che «bisogna fare come nel 1917» e che bisogna muoversi per fare in modo che «gli sforzi degli operai italiani si fondano con quelli degli operai di tutta l'Europa e del mondo intero che lottano per spezzare le catene del fascismo e ridate al mondo, con la libertà, la pace». E ai braccianti dell'Emilia e della Puglia che «bisogna far rivivere una grande tradizione di organizzazione e di lotta ... e passare allo sciopero, al sabotaggio dei lavori agricoli, alle manifestazioni violente, all'incendio delle case e dei raccolti dei signori». E il 20 marzo 1943, Togliatti dice. che «anche da noi c'è posto per un movimento di partigiani … ci sono soldati e ufficiali tedeschi ai quali·bisogna fare capire coi mezzi più energici che è ora che se ne vadano dal nostro paese ... Anche da noi vi sono decine di treni che ogni giorno partono per la Germania con i prodotti del nostro suolo. Bisogna che questo finisca. Questi treni ci vuole qualcuno che li faccia deragliare». E il 15 maggio 1943, ancora più chiaramente: «Mussolini non se ne andrà se non lo cacciamo. Ma per cacciarlo è necessaria l'insurrezione armata delle grandi masse popolari della città e della campagna».E il 30 ottobre 1943, la direttiva precisa: «È dovere dei partiti antifascisti di svolgere il più intenso lavoro per creare dappertutto una organizzazione e una direzione le quali permettano di passare dagli atti di gruppi più o meno isolati alla vera e propria guerra di grandi unità di partigiani contro l'invasore, di passare alla vera e propria insurrezione di intere città e di province e regioni intere contro le truppe di occupazione e contro gli sgherri fascisti».

Una politica di unità nazionale e democratica che tutto subordina all'obiettivo politico principale che era quello di combattere contro i fascisti e i tedeschi e di salvare l'unità e l'indipendenza del paese e che fa dipendere, conseguentemente, dal raggiungimento di tale obiettivo lo sviluppo stesso della politica e della lotta del movimento operario e del partito comunista per gli obiettivi di trasformazione democratica e socialista.

Bibliografia:

Palmiro Togliatti – Da Radio Milano Libertà – Editori Riuniti 1974

Italia combatte: la trasmissione più prestigiosa di Radio Bari

Al di fuori del Regno la guerra continuava duramente. Stava nascendo la resistenza ai tedeschi e la lotta per bande. L'opposizione alla dittatura fascista, che si era manifestata durante e dopo i «quarantacinque giorni», era diventata guerra partigiana contro le devastazioni e le deportazioni naziste. Si costituivano i primi Comitati di liberazione con le loro formazioni armate. Sulle trasmissioni di Radio Bari si intensificò il controllo militare. I comandi alleati, il governo provvisorio e gli stessi rappresentanti dei partiti antifascisti, riuniti in Comitato di Liberazione Nazionale, furono d'accordo nell'impostare una trasmissione speciale per i volontari della libertà che agivano nell'Italia occupata, che obbedisse alle direttive del generale Alexander, il quale esortava alla cautela e alla prudenza nella diffusione delle notizie.

Nacque così Italia combatte, la trasmissione più prestigiosa di Radio Bari, poi di Radio Napoli e Radio Roma, alla liberazione della capitale. Si trattava di un servizio con obiettivi esclusivamente militari. Tutti i redattori avevano un nome di battaglia, per non esporre alle eventuali rappresaglie dei nazifascisti i parenti o gli amici lasciati dall'altra parte dell'Italia. Le informazioni sulle vicende belliche arrivavano dall'VIII e dalla V Armata; quelle politiche, economiche e sociali dai servizi del PWB (Psycological Warfare Branch), che le ricavava a sua volta dalle principali agenzie di stampa e dalle intercettazioni radiofoniche. I redattori di Italia combatte, oltre a selezionare e rielaborare le notizie in rapporto alle esigenze della trasmissione, aggiungevano servizi particolari e informazioni raccolte al di qua e al di là del fronte. I commenti - secondo le testimonianze di molti redattori - erano abbastanza liberi, purché in linea con le direttive militari degli Alleati e non in contrasto con la politica filomonarchica degli inglesi. Non mancavano certo motivi di incomprensione e di attrito: era nota, ad esempio, la tendenza degli americani a nascondere o limitare le notizie sull'avanzata dell'esercito sovietico e le vittorie dell'Armata rossa.

Nacque così Italia combatte, la trasmissione più prestigiosa di Radio Bari, poi di Radio Napoli e Radio Roma, alla liberazione della capitale. Si trattava di un servizio con obiettivi esclusivamente militari. Tutti i redattori avevano un nome di battaglia, per non esporre alle eventuali rappresaglie dei nazifascisti i parenti o gli amici lasciati dall'altra parte dell'Italia. Le informazioni sulle vicende belliche arrivavano dall'VIII e dalla V Armata; quelle politiche, economiche e sociali dai servizi del PWB (Psycological Warfare Branch), che le ricavava a sua volta dalle principali agenzie di stampa e dalle intercettazioni radiofoniche. I redattori di Italia combatte, oltre a selezionare e rielaborare le notizie in rapporto alle esigenze della trasmissione, aggiungevano servizi particolari e informazioni raccolte al di qua e al di là del fronte. I commenti - secondo le testimonianze di molti redattori - erano abbastanza liberi, purché in linea con le direttive militari degli Alleati e non in contrasto con la politica filomonarchica degli inglesi. Non mancavano certo motivi di incomprensione e di attrito: era nota, ad esempio, la tendenza degli americani a nascondere o limitare le notizie sull'avanzata dell'esercito sovietico e le vittorie dell'Armata rossa.

Ogni sera, in apertura, veniva trasmesso il Bollettino della guerra partigiana in Italia, con numero d'ordine progressivo. Esso risultava diramato ufficialmente «dal quartier generale del generale Alexander». Ma il Qg forniva solo i principali elementi informativi sulle azioni partigiane; il «Bollettino» conteneva molte altre notizie supplementari, di varia provenienza. Spesso veniva accompagnato da brevi editoriali, affidati a personalità rappresentative dell'amministrazione alleata.

Molto più produttivi delle dichiarazioni di intenzione erano i «consigli generali» che Italia combatte trasmetteva alle forze di liberazione antifasciste e che erano marcati da una concretezza drammaticamente ispirata alle necessità della guerriglia.

L'appello al frutto del lavoro andato distrutto per opera della barbarie nazifascista era un tasto ricorrente in molti servizi di Italia combatte.

L'appello al frutto del lavoro andato distrutto per opera della barbarie nazifascista era un tasto ricorrente in molti servizi di Italia combatte.

Questo stile era presente anche nelle testimonianze di quanti, passate le linee, venivano chiamati a trasmettere brevi messaggi dai microfoni di Italia combatte: Oreste Lizzadri (Longobardi) a Radio Bari; Alberto Moravia ed Elsa Morante a Radio Napoli. Tutto quanto potesse contribuire all'obiettivo militare della lotta antitedesca quadro della direzione politica della guerra imposta dagli Alleati, veniva trasmesso: interviste con partigiani che riuscivano ad assicurare i collegamenti, servizi su singole azioni speciali, conversazioni di attualità e, infine, messaggi convenzionali sul tipo di quelli emessi da Radio Londra, istruzioni ai partigiani in rapporto alle esigenze tattiche, alle vicende stagionali, ai movimenti o alle soste delle operazioni ai rifornimenti, al sabotaggio.

Una delle rubriche più note, Spie al muro, consisteva nel mettere sull'avviso gli antifascisti, i partigiani e quanti si rifiutavano. di collaborare con i nazifascisti, sull'attività spionistica di persone insospettate e perciò ancora più pericolose. Occorreva porre in guardia tutti i cittadini che partecipavano in un modo o nell'altro alla Resistenza, che aiutavano le organizzazioni clandestine, che nascondevano perseguitati politici, prigionieri evasi, ebrei ecc. Il mezzo migliore era di segnalare per radio, da una parte all'altra del fronte, i nomi dei delatori. Questi nomi erano ricavati dalle liste dell’OVRA in base ai compensi riscossi dagli informatori della polizia segreta fascista. Molti di questi ex informatori erano rimasti nella Repubblica Sociale protetti dal segreto professionale. Ma alcuni cominciavano ad agire anche nel Sud. Segnalarli per radio significava indurre i conoscenti a non fidarsene, a prendere le debite distanze. Magari spingere loro stessi a ridurre lo zelo, mettersi da parte, cambiare mestiere. Fargli capire che il gioco, il doppio gioco, diventava sempre più pericoloso, che si avvicinava la resa dei conti.

Nell'insieme dei suoi messaggi, la radio italiana controllata dal PWB mirava in quel periodo a due precisi obiettivi: da un lato, un obiettivo di carattere strettamente militare, tipicamente tecnico, che nel corso del 1944 diventerà, con il diffondersi delle radio clandestine una delle caratteristiche della guerra partigiana; dall'altro, un obiettivo più ampio di informazione democratica.

In un'Italia spaccata in due dal conflitto, la radio aveva a che fare con due realtà affatto diverse; aveva inoltre la non trascurabile funzione di essere un tramite tra gli italiani del Sud e quelli del Nord.

La popolazione italiana, sia nelle zone libere che in quelle ancora occupate dai nazifascisti, aveva bisogno più che mai di orientamenti sicuri e di notizie certe, non solo di essere rassicurata sulle intenzioni di pace e di progresso degli anglo-americani.

tratto da: "Storia della Radio e della televisione in Italia" di Franco Monteleone - Marsilio Editore - 1995

BBC: Radio Londra 1941-42

Quattro colpi di tamburo, era la sigla di Radio Londra. Punto-punto-punto-linea, un suono cupo ma che in linguaggio Morse era la lettera V di Victory. La guerra si faceva anche sulle onde dell'etere, la radio era un'arma potente. Harold Raphael Gaetano Stevens, colonnello dell'esercito inglese nato a Napoli, fu chiamato dalla BBC per leggere i testi preparati da Aldo Cassuto. Voce flemmatica, molto british, con un’ombra di accento partenopeo. Un successone durato sei anni, dal 1939 al 1945.

trascrizione della trasmissione del colonnello Stevens del 22 aprile 1941, ore 22,40

“Buona sera.

Due mesi di arresto e mille lire di multa colla condizionale: è questo il prezzo, per ogni cittadino italiano incensurato, dell'abbonamento alle trasmissioni di Radio Londra, oltre al canone annuale dell'EIAR e all'eventuale confisca dell'apparecchio, se questo è di proprietà del nostro ascoltatore. Il prezzo è caro, ne conveniamo, ma non siamo noi a trarne profitto; e, d'altronde, il numero crescente dei nostri ascoltatori dimostra quanto siano vaste le categorie di italiani che affrontano questo rischio per ascoltarci.

Non vi è esortazione della stampa o delle autorità fasciste, non vi è minaccia di pene, non vi è sanzione effettiva che possa circoscrivere o fermare questo continuo allargarsi della massa dei nostri ascoltatori in Italia. Nel Nord e nel Mezzogiorno, nel centro e nelle isole, nelle città e nelle campagne, in montagna o sul mare, non vi è un centro abitato nel quale la voce di Radio Londra non sia ascoltata; furtivamente eppure con intensa attenzione, colla emozione di fare ciò che è proibito e di preservare qualche cosa di caro.

In ogni grande casamento cittadino, a una data ora del giorno o della sera, vi è almeno una radio il cui altoparlante parla sommesso come un sussurro. È l'ora di Radio Londra; e il capofabbricato non deve sapere, per quanto, forse, sia occupato ad ascoltare anche lui.

Si mandano i bambini a letto; perché non parlino l'indomani a scuola e qualcuno faccia la spia al maestro, e il maestro faccia la spia al fiduciario rionale. Se una visita batte alla porta, la radio viene spenta di colpo. Si spengono i lumi a volte; come se l'oscurità dovesse attutire il suono; si ascolta alla cuffia; si adoperano antenne portabili orientandole in modo da favorire la ricezione ed eliminare le rumorose interferenze delle stazioni fasciste; e quando si può ascoltare perfettamente è come un trionfo.