La politica sociale del fascismo

Il fascismo aveva conquistato il potere grazie all'azione eversiva dello squadrismo e allo sbandamento dei suoi avversari.

Ma, una volta a capo del governo, Mussolini comprese che, per tenersi in sella, occorreva assicurare al fascismo l'adesione dei ceti medi. D'altra parte, il movimento fascista, sebbene fosse stato appoggiato nella sua ascesa da alcuni grossi possidenti agrari e più larvatamente da qualche gruppo industriale, aveva avuto una matrice eminentemente piccolo- borghese. Di fatto la rivalutazione della lira, attuata nel 1926 a un cambio più alto del corso reale di mercato, rinfrancò i ceti medi.

Tant'è che il flusso dei depositi presso le casse di risparmio raggiunse, nel giro di due anni, un volume pari a quasi quattro volte quello del 1913. Rassicurata in tal modo e con altri provvedimenti la piccola e media borghesia, il governo fascista mirò a eliminare la conflittualità sociale. A tal fine, vennero sciolte d'autorità tutte le organizzazioni di categoria, tranne quella del sindacato fascista a cui fu attribuita la rappresentanza globale dei lavoratori.

Nello stesso tempo, venne introdotta una legge che stabilì l'arbitrato obbligatorio per le controversie sindacali e il principio della validità collettiva, "erga omnes", dei contratti di lavoro. Fu questa la premessa dell'ordinamento corporativo varato con la Carta del lavoro emanata nell'aprile 1927 per opera di Giuseppe Bottai. Non si diede corso alla corporazione integrale, a una organizzazione unica fra datori di lavoro e lavoratori, come rivendicava il leader del sindacalismo fascista Edmondo Rossoni. Ma vennero istituite singole corporazioni di categoria a cui fu affidato il compito, in nome degli interessi nazionali, di coordinare tutti gli aspetti riguardanti il mondo del lavoro e dell'economia.

La Carta del lavoro ribadì sia il divieto di sciopero che quello di serrata e conferì ad una speciale magistratura del lavoro la soluzione delle controversie fra imprese e dipendenti. Sancito in tal modo, e mediante varie misure repressive, il principio della disciplina sociale, il governo fascista cercò di ridurre le differenze di classe all'interno del mondo rurale, che costituiva la componente di gran lunga prevalente della società italiana. Si pose così mano a diversi provvedimenti rivolti a favorire lo sviluppo della piccola proprietà contadina e ad accrescere il numero dei compartecipanti. In effetti, fra il 1921 e il 1936, stando ai dati ufficiali, i lavoratori senza terra diminuirono dal 44 al 28 per cento degli addetti all'agricoltura. Ciò fu dovuto peraltro, almeno sino al 1926 all'inflazione, che alleviò i debiti contratti da numerosi coltivatori per acquistare un pezzo di terra, e che innalzò inoltre le quotazioni dei prodotti. Non a caso, proprio nelle campagne il fascismo reclutò la sua base di massa più consistente.

Da un lato, l'opera di "sbracciantizzazione" valse infatti a distruggere gli ultimi residui delle leghe socialiste e cattoliche, in particolare nelle regioni del nord e del centro.

Dall'altra, i provvedimenti assunti con la «battaglia del grano» e la «bonifica integrale» resero possibile un miglioramento delle condizioni dei mezzadri e dei fittavoli. Peraltro, furono i più grossi produttori a trarre i maggiori benefici della politica agricola del regime. Essi si avvantaggiarono inoltre, sia delle più favorevoli condizioni di accesso al credito agricolo, sia della progressività alla rovescia delle imposte (pari in media al 5 per cento sui redditi più alti contro il 10 per cento su quelli più bassi).

Solo dalla metà degli anni Trenta il fisco diverrà meno indulgente nei confronti degli agrari, in seguito all'adozione di un'imposta straordinaria immobiliare e di un prestito forzoso sulla proprietà fondiaria. Il particolare impegno profuso dal regime a favore dei ceti rurali si spiega anche con gli indirizzi di politica demografica del governo fascista. Nel maggio 1927, con il discorso dell'Ascensione, Mussolini aveva sostenuto che la ricchezza della Nazione stava essenzialmente nel numero delle braccia. E aveva eletto il contadino, il piccolo produttore, a simbolo di un'Italia laboriosa e frugale. Da quel momento era stato imposto un freno all'urbanizzazione, all'emigrazione verso le città. Per il regime, l'integrità della popolazione italiana stava infatti nella salvaguardia delle sue matrici e tradizioni rurali.

In realtà le disposizioni che limitavano la libertà di movimento non riuscirono a bloccare del tutto l'esodo delle campagne, malgrado due successive leggi del 1931 e del 1939. In base al teorema che il numero è potenza, il governo premiò le giovani coppie e penalizzò i celibi con un'imposta, istituita nel 1927, che colpiva tutti gli uomini non sposati dai venticinque ai sessantacinque anni, e che venne poi raddoppiata. Mussolini aveva affermato: «Ho approfittato di questa tassa per dare una frustata demografica alla nazione».

Alle famiglie numerose vennero riconosciute, nel giugno 1928, varie esenzioni fiscali e la priorità nell'assegnazione di alloggi popolari e di altre provvidenze. Si giunse anche a fissare un ordine di grandezza per avere diritto a particolari privilegi: sette figli per le famiglie degli impiegati e dieci per tutte le altre. Fu inoltre stabilito che i coniugati dovessero avere la precedenza sui celibi, e i genitori sui coniugati senza figli, nei concorsi e nelle promozioni negli impieghi pubblici, nelle assunzioni nelle imprese private e nel riconoscimento di licenze commerciali. In verità le aspettative del regime vennero in parte deluse dai risultati del censimento compiuto nel 1931, che registrò una popolazione di poco più di 41 milioni di residenti, contro i 38 milioni del dopoguerra. Fu perciò intensificata anche l'azione di propaganda a sostegno dell'incremento demografico. Nel dicembre 1933 vennero premiate con una visita nella capitale le 93 madri più prolifiche d'Italia. Erano donne che vantavano dai 14 ai 19 figli viventi. Ricevute dal Papa e poi da Mussolini, esse ritirarono dalle mani del Duce un premio in denaro.

Fu questo il prologo dell'istituzione, alla vigilia di Natale, della «Giornata della madre e del fanciullo», festività che diventerà un appuntamento rituale. Erano trascorsi dieci anni dall'istituzione dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia, incaricata di integrare e coordinare le diverse forme di assistenza alle madri bisognose e all'infanzia abbandonata. E da allora si era moltiplicato il numero dei consultori per la maternità, in particolare nei grandi centri urbani, dove più bassi risultavano gli indici di natalità. Un regime benefico e rassicurante. Era l'immagine che Mussolini voleva dare del fascismo. A tal fine venne riorganizzato il sistema previdenziale e assistenziale.

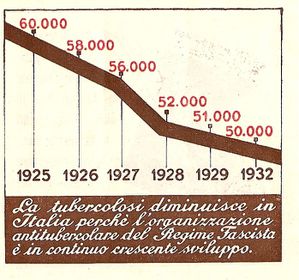

Facendo seguito all'istituzione nel 1925 dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori fu stabilita, due anni dopo, l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e, nel maggio 1929, quella sulle malattie professionali.

Nel dicembre 1928 era stato approvato anche un aumento delle pensioni operaie. Questi provvedimenti vennero accreditati dai leader del regime, a cominciare dal capo del sindacato fascista Rossoni, come la prova della sollecitudine del governo verso le classi popolari. Ma i provvedimenti più significativi furono varati solo nel mezzo della "grande crisi" degli anni Trenta per esorcizzare l'insorgere di particolari tensioni sociali.

Fu così che nel 1933 venne stanziato un fondo per le indennità di disoccupazione, e furono adottate nuove provvidenze per i casi di invalidità, di infortuni sul lavoro e di malattie professionali. A queste e altre misure di previdenza sociale (come quella varata nel 1934 che sanciva il diritto di un giorno di riposo ogni settimana lavorativa) fecero da contrappunto, nei momenti economici più critici, consistenti riduzioni dei salari.

Emerse in questi frangenti il carattere ambivalente e contraddittorio del sindacalismo fascista, la sua perenne oscillazione fra le funzioni di cinghia di trasmissione della dittatura e quelle di rappresentanza dei lavoratori. Si trattò di un dilemma che tormentò soprattutto gli esponenti sindacali che s'identificavano con il fascismo delle origini, o che provenivano dal gruppo dei sindacalisti rivoluzionari. Le direttive del regime imponevano, come esigeva il copione delle manifestazioni ufficiali nei luoghi di lavoro, che si esaltasse il principio della collaborazione di classe e si facesse sfoggio di una perfetta coesione fra le forze del capitale e del lavoro.

In realtà, quel che i leader della sinistra fascista vagheggiavano era una profonda modifica, o comunque una prospettiva di rinnovamento del sistema sociale, che li poneva in contrasto con le tendenze assai più prudenti degli ambienti di partito e di governo. In effetti, nonostante le apparenze, numerosi furono gli scontri con il patronato o le contestazioni nei riguardi delle direttive prefettizie che raccomandavano un atteggiamento accomodante. Lo stesso Mussolini diede talvolta l'impressione di assecondare i propositi degli esponenti sindacali più battaglieri. Soprattutto nel corso degli anni Trenta, quando la recessione economica fu da lui giudicata come una «crisi strutturale» del sistema capitalistico.

Ciò lo indusse a lanciare la parola d'ordine di «andare verso il popolo» e a enunciare un «piano generale regolatore» dell'economia che avrebbe dovuto dar luogo, sulla base dell'ordinamento corporativo, a una «terza via» fra capitalismo e comunismo. È quanto il Duce rivendicò nell'ottobre 1934 a Milano, in un discorso agli operai, che dava per avvenuta l'integrazione delle masse in quella che si definiva la «rivoluzione fascista». In realtà, proprio in quel periodo venne meno definitivamente il disegno di dar vita al corporativismo integrale. E il sindacato fascista, dopo l'estromissione di Rossoni, finì col rassegnarsi (salvo qualche temporaneo sussulto) a un ruolo sempre più subalterno e strumentale in conformità alle logiche di potere e alle finalità di nazionalizzazione delle masse perseguite dallo Stato totalitario. In funzione di questi obiettivi, il governo fascista intensificò nel corso degli anni Trenta l'azione politica del partito e mobilitò l'Opera Nazionale Dopolavoro, creata fin dal 1925 con lo scopo di estendere il controllo del regime anche sul versante delle manifestazioni aziendali e delle iniziative ricreative.

Sempre più vasto divenne così il repertorio dei programmi allestiti da enti pubblici, organizzazioni sindacali, federazioni del fascio e amministrazioni locali. Tenevano il cartello i raduni nella capitale con l'appuntamento rituale a Piazza Venezia sotto il balcone del Duce o all'Altare della Patria.

E c'erano le feste campagnole, quelle ai circoli rionali, le gare a premio, le gite domenicali sui cosiddetti «treni popolari» a tariffa ridotta per una giornata all'aria aperta.

L'organizzazione di colonie montane e marine per le vacanze dei figli dei lavoratori costituì un altro aspetto rilevante della politica sociale del regime. Era questo un altro modo per integrare le masse nelle istituzioni fasciste e organizzare il consenso dei ceti umili. Particolari provvidenze vennero inoltre assunte nel campo dell'assistenza sanitaria. Si ampliò il numero degli ospedali e degli ambulatori, dei laboratori di analisi e degli impianti radiologici. Anche nei paesi si organizzò un servizio per l'assistenza alle gestanti e la puericultura.

Gli iscritti alla mutua, che all'inizio degli anni Trenta erano poco più di 800.000, divennero dieci anni più tardi tredici milioni. Grazie a queste e ad altre misure la vita media di un italiano raggiunse nel 1939, i 55 anni. Si trattava tuttavia, per la maggior parte della popolazione, di un'esistenza per lo più grama e stentata. La spesa per l'alimentazione assorbiva in media il 57% del bilancio di una famiglia e i consumi pro capite risultavano nel 1931 pari a 2.667 calorie (meno di quelli di dieci anni prima). Erano ancora tanti gli italiani che non si potevano permettere il pane bianco. E quello nero costava comunque relativamente caro in rapporto ai salari: nel 1926 si vendeva a 2 lire e mezzo al chilo quando una paga settimanale media oscillava fra le 27 e le 30 lire. Stando a un'inchiesta condotta nel 1937 dal Bureau International du Travail, il vitto di una famiglia operaia consisteva in pane e qualcos'altro a colazione, in una minestra abbastanza lunga a mezzogiorno, in pane e polenta la sera con baccalà, saracche e qualche pezzetto di carne. E fra i contadini si faceva ancora un gran consumo di mais.

Di fatto, gli italiani consumavano in media circa un 4% in più di frumento rispetto al 1934, ossia al periodo antecedente le sanzioni e l'autarchia, più riso e più ortaggi, più uova e più patate, ma meno burro, carne bovina, frutta fresca e agrumi. Gli italiani del nord stavano meglio di quelli di altre regioni. Ma solo una ristretta minoranza aveva conservato negli anni Trenta lo stesso standard di condizioni materiali, mentre la parte più cospicua della popolazione aveva dovuto rassegnarsi a "tirare la cinghia". D'altra parte il reddito medio per persona occupata nel triennio 1935-38 era di soli 410 dollari in Italia, contro gli 804 della Francia, i 1206 della Gran Bretagna, i 1309 degli Stati Uniti. Operai e braccianti non avevano di che rallegrarsi, malgrado la concessione della settimana lavorativa a 40 ore (peraltro soggetta a successive sospensioni) e il riconoscimento nel 1932 degli assegni familiari a tutte le categorie.

Migliori erano le condizioni normative e retributive degli impiegati privati e dei dipendenti dell'amministrazione pubblica. Nei loro confronti il regime aveva un particolare occhio di riguardo, a giudicare anche da varie agevolazioni nel campo dell'edilizia convenzionata.

Più consistenti furono, in ogni caso, le garanzie del regime nei confronti della piccola borghesia, sia pur su livelli relativamente modesti e periodicamente rosi da inasprimenti fiscali e altre misure di finanza pubblica. La politica autarchica e le tendenze dirigistiche del governo fascista rafforzarono, a loro volta, le prerogative dell'apparato burocratico. Alla testa dell'amministrazione e di vari enti pubblici e parastatali s'era andata formando una nuova schiera di alti funzionari, di tecnici ed esperti, con incarichi di rilievo nella disciplina e nel coordinamento delle più disparate attività economiche, delle iniziative sociali e dei servizi di pubblica utilità. In queste sue crescenti funzioni la burocrazia ministeriale e degli enti di gestione non contrastò, ma anzi accreditò sovente, gli interessi della grande industria e della proprietà fondiaria. Essa badò tuttavia a far valere il suo ruolo e i suoi poteri di mediazione, quale perno di un ordinamento sempre più centralizzato. Investita di crescenti prerogative d'intervento (e non solo più di controllo giurico-formale), la dirigenza amministrativa finì così per creare una propria gerarchia di valori e di modelli referenziali. E cercò comunque di estendere costantemente il proprio raggio d'azione. Non era ancora una vera e propria "nomenclatura" quella che si venne formando in tal modo nei palazzi romani.

D'altra parte, essa era l'espressione non tanto di una politica orientata a riformare il sistema, a modificare le regole del gioco, quanto piuttosto a tradurre in pratica gli ordinamenti e i vincoli di un regime totalitario. Ma proprio per questo essa aveva concentrato nelle sue mani alcune importanti leve decisionali. Fece così il suo esordio sulla scena un primo nucleo di borghesia di Stato, che costituì fin da allora un "potere forte" destinato a sopravvivere al fascismo. E ciò finì per avviluppare il capitalismo italiano nelle maglie sempre più rigide della struttura burocratica e per accentuare, nello stesso tempo, le connotazioni corporative e autoritarie dell'amministrazione pubblica.

Da un articolo di Valerio Castronovo pubblicato in “Storie d’Italia dall’unità al 2000”

/image%2F1186175%2F20140810%2Fob_e5a2c4_logo-anpi-copie.bmp)

/idata%2F1156674%2FResistenza-italiana%2FGiacomo-Matteotti.jpg)

/idata%2F1156674%2Ffascismo%2Foppositori-al-regime-eliminati.jpg)

/idata%2F1156674%2Ffascismo%2FMussolini-arrestato-scappava.jpg)

/idata%2F1156674%2Ffascismo%2Fmarcia.jpg)