Erino Casati, partigiano con nome di battaglia “Topo”

“Erino Casati, combattè per la libertà nella guerra partigiana che arse sui monti nei piani nelle città d’Italia contro i nemici all’umanità e alla Patria”

firmato i Comandanti del Corpo Volontari della Libertà, Ferruccio Parri, Luigi Cadorna, Luigi Longo, Giambattista Stucchi, Enrico Mattei, Mario Argenton.

Il Corpo Volontari della Libertà, (CVL) costituitosi a Milano il 9 giugno 1944 è stato la prima struttura di coordinamento generale dei partigiani ufficialmente riconosciuto sia dagli Alleati che dal Governo italiano.

Erino Casati fu uno dei giovani lissonesi che aderirono alla Resistenza e che diedero il loro valido contributo nella lotta per la liberazione dell’Italia dal fascismo e dall’occupazione nazista; per questo ha avuto dalla Commissione Riconoscimento Qualifiche Partigiani Lombardia dell'allora Ministero Assistenza Postbellica la qualifica di “partigiano combattente per la Lotta di Liberazione”.

Era nato il 28 marzo 1924 a Brugherio, da Carlo e Irene Castelli.

Erino e il fratello Bruno erano conosciuti a Lissone come “i Casati de la Rutunda”. La Rutunda” era un quartiere a sud del centro abitato di Lissone, al confine con Monza.

Quando Erino nasce mancano, in Italia, 10 giorni al voto: le elezioni si svolgono, infatti, il 6 aprile. 1924

Il fascismo, ormai padrone delle piazze e del Governo, non tollerava di essere ancora in minoranza in Parlamento. Si ricorse allora ad una legge liberticida, preparata da Giacomo Acerbo, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. La «Legge Acerbo», attribuendo la maggioranza assoluta alla lista che avrebbe raccolto il venticinque per cento dei voti, garantiva al fascismo mano libera anche alla Camera dei Deputati. Il comportamento preelettorale dei partiti democratici favorì i piani dei fascisti. Questi accolsero nelle loro liste, il cosiddetto «listone», anche esponenti di altri movimenti, indebolendo così gli avversari, mentre per questo ultimo simulacro di competizione elettorale i vari gruppi politici divisero le loro forze. Ma i fascisti non intendevano affidare la loro sorte alla libera volontà dei cittadini e, durante la campagna elettorale, intimidirono gli avversari con una serie di violenze: così l'opposizione fu imbavagliata ovunque. Si votò in un clima di intimidazione e i risultati non smentirono le previsioni. Furono eletti 374 candidati del listone, mentre l'opposizione, che si era presentata divisa, ne ottenne meno della metà. Era il frutto non di una libera votazione ma di una campagna di sopraffazioni e di violenza.

E a Lissone?

I sostenitori della lista Nazionale che aveva per simbolo il fascio littorio e per capolista Benito Mussolini, pubblicano alla vigilia delle elezioni del 1924 un foglio dal titolo “Vai là, che vai bene ...”.

Il giornale pubblicato dai fascisti lissonesi

L’arroganza preelettorale dei fascisti lissonesi fu punita dalle urne: la lista Nazionale fu solo quarta dopo i popolari, i socialisti e i comunisti.

Dal settembre 1923, l’amministrazione comunale straordinaria era affidata al commissario prefettizio Alfonso Campanari, a cui subentrò, il 19 settembre 1924, in attesa di una ordinaria amministrazione, il commissario prefettizio Carlo De Capitani da Vimercate.

La famiglia di Erino era composta, oltre che dal padre Carlo e dalla madre Irene, dal fratello Bruno, maggiore di due anni; abitava in una cascina in territorio del Comune di Monza al confine con Lissone. Nel 1926, si trasferisce in una villetta “CASA IRENE” in Via Trieste, a Lissone. I figli crescono in una famiglia in cui si respira aria di opposizione al regime fascista. Erino frequenta le scuole elementari di Via Aliprandi, a Lissone, e le scuole professionali di avviamento al lavoro a Monza.

Alla vigilia della Seconda guerra mondiale, Lissone contava circa 16.000 abitanti.

La guerra fu dichiarata il 10 giugno del 1940 e con essa arrivarono le prime direttive richieste dalla nuova condizione del Paese, alle quali Lissone si adeguò con l'adozione del razionamento. Contemporaneamente furono incoraggiati gli allevamenti domestici (pollame, conigli e piccioni) e nacquero i primi orti di guerra. Così il piazzale IV Novembre, posto di fronte alle scuole Vittorio Veneto, divenne un ampio campo di grano.

Nel febbraio del 1942, poi, alla requisizione delle campane di bronzo della chiesa prepositurale SS. Pietro e Paolo, seguì la raccolta del rame. Di sera, l'oscuramento a causa dei bombardamenti aerei sconsigliava di uscire di casa. Durante la notte del 21 marzo 1942, in paese ci fu un allarme aereo. Negli stessi giorni, tra le prime manifestazioni di protesta in provincia di Milano, vi fu lo sciopero di 40 operaie lissonesi delle officine meccaniche Cesare Bosi di Via Piave.

Il 1 marzo 1942 (secondo anno di guerra) in Italia era stata ridotta la razione di pane a 150 grammi pro capite. Il tesseramento del pane portò quasi immediatamente alla quasi totale sparizione dal mercato della farina. Quello che avviene per la farina, si era già verificato per gli altri generi razionati: pasta, riso, farina di granoturco, carni, uova, grassi, zucchero.

Il razionamento tendeva a coprire una parte del fabbisogno, assicurando mediamente poco più di 1000 calorie giornaliere. Per arrivare a circa 2000 calorie la popolazione non poteva fare altro che ricorrere al mercato nero. L’aumento dei prezzi dei generi alimentari reperibili al mercato nero era talmente consistente da risultare spesso proibitivo per le famiglie operaie e quelle a reddito fisso.

Gli operai reggono con difficoltà la fatica di dieci ore di lavoro al giorno con la malnutrizione determinata dal razionamento.

La vita delle operaie è dura: la paga è di gran lunga inferiore a quella degli uomini e il lavoro in fabbrica è spesso pesante, tuttavia, esse possono contare sulla sicurezza di un salario, anche se, finito il turno di lavoro, ritornano ad essere casalinghe, che si devono improvvisare sarte per adattare abiti usati e trarne cappotti, gonne e pantaloni per i ragazzi; devono diventare magliaie, disfare vecchie maglie e golf per trasformarli in sciarpe, calze, golfini. Con il salario o lo stipendio del marito, se c’è, se non è in guerra, bisogna comperare al mercato nero i generi alimentari per integrare le misere razioni distribuite con le tessere. Ogni giorno bisogna “inventare” una minestra o qualche altro piatto se la pasta o il riso tesserati sono finiti. Ma se manca la legna o il carbone da mettere sulla stufa, come si può cucinare un pasto caldo?

Lo sciopero delle 40 operaie lissonesi dura dalle 8 del mattino fino alle 14, secondo il rapporto dei Carabinieri di Desio al prefetto (AS Milano, Pref., II vers, cart. 243).

I coscritti della classe 1924 in posa per la tradizionale fotografia sui gradini della chiesa prepositurale di Lissone. Il loro motto “Tremerà mare cielo e terra ma non il 24 in guerra” è emblematico dei tempi.

Una legge del 1934 aveva introdotto la pratica e la cultura militare nella scuola, obbligatorie per i ragazzi a partire dagli 8 anni: nel programma scolastico l’istruzione premilitare e militare erano diventate materie fondamentali di studio. Il regime, che fin dalla scuola primaria tentò di inculcare nei ragazzi ideali bellicosi “credere, obbedire e combattere” o “libro e moschetto, fascista perfetto” e altri slogan, fallì perchè vent’anni di oppressione fascista sboccheranno non in episodiche rivolte ma nel più grande movimento armato di massa dell’Europa occidentale: la scelta di una libertà e di una democrazia da parte di una generazione che non l’aveva mai conosciuta”.

Erino Casati, diciottenne, il 16 ottobre 1942, è chiamato al Distretto di Monza per la visita militare.

Come risulta anche dalle caratteristiche riportate nel foglio matricolare, è un bel ragazzo, di statura media, fronte alta, colorito roseo, occhi e capelli castani. Di professione fa il meccanico inizialmente presso le Officine Egidio Brugola di Lissone, poi alla Falck di Sesto San Giovanni, dove già lavorava suo padre. È molto bravo nella riparazione di biciclette.

Novembre 1942, a Lissone, una maestra di quinta elementare scrive sul “Giornale della classe”: «Continuano le incursioni nemiche sulle nostre città. Sovente, durante le lezioni, il segnale di allarme ci costringe a sospenderle per trovare rifugio nel ricovero della scuola. Il nostro paese finora è stato risparmiato». Una postazione antiaerea era in funzione, al confine con Monza, nei pressi della frazione Cazzaniga. Avvicinandosi Natale, le scuole vengono chiuse il 21 dicembre e non riapriranno che il 16 febbraio (quasi due mesi di chiusura per risparmio di combustibile).

Alla fine del 1942, la quasi totalità dell'Europa continentale era caduta sotto la dominazione tedesca. Dalla punta della Bretagna ai monti del Caucaso, dall'estremità artica della Norvegia alle sponde del Mediterraneo, Berlino dominava incontrastata. In tre anni la Germania nazista si era costruita un «impero» che pretendeva di far durare più di mille anni.

Gli sfollati a Lissone portarono anche notizie sul reale andamento della guerra; informazioni che velocemente si diffusero in paese. Nel marzo del 1943 sopraggiunsero gli scioperi delle industrie dell'Italia settentrionale, che videro la partecipazione anche degli operai dell'Incisa (1200 dipendenti) e dell'Alecta (500 dipendenti), e che contribuirono attivamente alla crisi delle istituzioni, crisi che doveva portare alla caduta del fascismo il 25 luglio.

Nonostante i divieti e il rischio di severe sanzioni, non pochi erano coloro che di nascosto ascoltavano i messaggi del colonnello Stevens da Radio Londra.

Nelle famiglie e a scuola mancava di tutto.

Il 19 maggio 1943, Erino, diciannovenne, viene chiamato alle armi, destinazione Gorizia nel reparto di addestramento reclute XX Settembre, arma Fanteria.

Sul fronte orientale le truppe sovietiche, dopo aver resistito nell'assedio di Stalingrado, continuano la loro controffensiva. Dopo la Russia dove, nel marzo del 1943, i resti di quello che era l’ARMIR erano stati rimpatriati, lasciando in quelle terre circa 100.000 soldati italiani, ora tocca all’Africa: circa 250.000 uomini, tra tedeschi ed italiani, hanno deposto le armi. Gli Alleati avanzano.

L’11 giugno 1943 erano i diecimila soldati italiani di Pantelleria ad arrendersi. All'indomani la stessa sorte toccava ai quattromila uomini della guarnigione di Lampedusa. Nella notte del 10 luglio, gli Alleati, con la settima armata americana del generale Patton e l'ottava armata inglese del generale Montgomery, sbarcavano in Sicilia e procedevano rapidamente all’occupazione dell'isola con il favore della popolazione.

Il 25 luglio 1943 Mussolini è destituito e arrestato per ordine del Re che nomina Badoglio a Capo del Governo.

Il 26 luglio, i lissonesi Francesco Mazzilli, Attilio Gattoni e Carlo Arosio, che erano stati arrestati ed incarcerati a San Vittore alla fine di giugno per le loro idee contrarie al regime, vengono liberati. A Lissone, Attilio Mazzi, un benestante milanese ma veronese di nascita che aveva uno stabilimento per la tranciatura del legno in Via Roma, sfila per le vie del paese, innalzando un cartello con l’immagine di Badoglio e mettendosi a capo di un breve corteo che manifesta apertamente a favore del nuovo governo. Percorre Via Sant'Antonio, attraversa Piazza Vittorio Emanuele III (l’attuale Piazza Libertà), sino alla Casa del Fascio, dove vengono strappate le immagini di Mussolini e distrutti i simboli del fascismo.

Dopo l’avvento della Repubblica Sociale Italiana, Attilio Mazzi, per il suo dichiarato antifascismo, verrà arrestato: dal campo di concentramento di Fossoli, venne trasportato in Germania nel lager di Mauthausen-Gusen dove morì.

Agosto 1943: nella notte tra il 14 e il 15 agosto altro terribile bombardamento su Milano.

Arriva l’8 Settembre 1943: il generale statunitense Eisenhower fece trasmettere da Radio Algeri il comunicato che il Governo italiano aveva chiesto la resa incondizionata delle sue Forze Armate. In serata Pietro Badoglio, capo del governo italiano, annuncia alla radio la firma dell'armistizio avvenuta segretamente cinque giorni prima.

Il 9 settembre 1943, Erino, con alcuni altri suoi commilitoni, riuscì a scappare dalla caserma prima che i tedeschi la occupassero e facessero tutti prigionieri. Il suo tentativo di fuga, come raccontò a Fernanda Meroni, che diventerà poi sua moglie, fu rocambolesco, simile a quello che Gian Battista Stucchi, monzese, descrive nel suo libro“Tornim a baita”: «Ero assai simile all'animale che d'istinto sente il terremoto prima ancora che la terra incominci a tremare. Addormentarsi in quello stato d'animo era impossibile. L'attesa non fu di lunga durata. Il mio orologio segnava poco più dell'una quando avvertii voci e rumore di passi provenire dal pianterreno e dalla scala. ... La porta della camera si spalancò di colpo e vidi spuntare la canna della Machine-pistole e subito il tedesco che impugnava l'arma contro me.

- Waffe (arma) ! – mi urlò in faccia e tosto strappò la mia pistola dal fodero che portavo infilato al cinturone.

- Rauss, shnell, shnell (fuori, svelto, svelto)! – e mi spinse nel corridoio.

Vidi altri tedeschi armati e intenti alla stessa operazione verso i nostri ufficiali ...

- Abort – gridai al mio cerbero accompagnando la parola col gesto del braccio, e mi diressi al gabinetto.

In fondo al corridoio, a lato del gabinetto, una porta a vetri immetteva su un balconcino. Scavalcai la ringhiera e mi calai fino a toccare con la punta dei piedi il tetto sottostante; quindi mi appiattii immobile contro il muro. ... Sentii gli ordini gridati in tedesco e infine lo scalpiccio dei prigionieri e della scorta armata che si allontanavano. Mi lasciai scivolare fino ad uno stretto cortiletto ... raggiunsi quindi un piccolo terrazzo-giardino prospiciente la strada nazionale del Brennero. ... Avrei dovuto a quel punto attraversare la rotabile battuta dal nemico e calarmi al di là, in basso, verso il fiume ... La notte nuvolosa e buia mi favoriva, ma esitavo per il timore di essere notato. ... balzai in piedi, scavalcai il parapetto oltre la strada e dolcemente ... slittai lungo il ripido pendio per una ventina di metri fino alla riva. Il primo passo era fatto».

Gli “sbandati”, così vennero definiti questi soldati sfuggiti alla cattura, agli arresti delle truppe tedesche calate in Italia, svestono la divisa e cercano di avviarsi verso casa. A loro gran parte della gente manifestò solidarietà e offrì aiuto. I macchinisti rallentavano la corsa dei treni ed effettuavano fermate impreviste per permettergli di scappare. Questi atteggiamenti esprimevano il desiderio della popolazione di dire basta alla guerra, basta alla violenza, basta alla dittatura, basta al fascismo.

Numerose famiglie diedero abiti borghesi ai militari del disciolto esercito regio, li accolsero e nascosero nelle loro case.

Gli “sbandati”, tra i quali vi era Erino, decidono di andare ognuno per la propria strada per la paura di essere individuati. Dopo varie peripezie, Erino arriva a Carugate, il paese di nascita di sua madre, e trova rifugio presso una zia che lo nasconde in un casolare di campagna.

Dopo l’8 settembre, nel giro di pochi giorni tutte le principali città del nord e del centro Italia vengono occupate. I nazisti disarmano le truppe italiane nei vari scenari di guerra. Inizia la deportazione in Germania di 700.000 soldati italiani da utilizzare come lavoratori coatti nelle industrie del Reich. Il Re Vittorio Emanuele III con la famiglia e il seguito fugge da Roma e giunge a Brindisi.

Il 12 settembre 1943, Mussolini, prigioniero sul Gran Sasso, viene liberato da un Commando tedesco e raggiunge Monaco. La mattina del 15 settembre la radio italiana trasmette un comunicato dell'Agenzia Stefani: «Benito Mussolini ha ripreso oggi la suprema direzione del fascismo in Italia».

Dai documenti ufficiali viene cancellato lo stemma sabaudo di Casa Savoia.

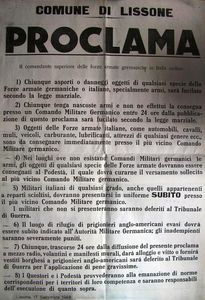

In Brianza si diffusero allora i bandi minacciosi del comando tedesco, insediatosi a Monza, che comminavano la pena di morte per atti di sabotaggio, che vietavano ogni assembramento e che imponevano il coprifuoco dalle ore 9 di sera sino alle 5 del mattino.

Il 23 settembre 1943, ridotto a un fantoccio nelle mani di Hitler, Mussolini proclama la “Repubblica Sociale Italiana”, formando un nuovo governo fascista la cui autorità si estende sul territorio della penisola occupato dai tedeschi.

A Lissone, dall'11 agosto del 1943 (pochi giorni dopo la caduta di Mussolini), l'ing. Aldo Varenna aveva sostituito il podestà Angelo Cagnola, dimissionario per “diplomatici” motivi di salute.

Intanto verso la fine di settembre 1943 si formano i primi nuclei di partigiani sulle montagne lombarde. Il Partito Comunista inizia la mobilitazione di un gruppo dei suoi quadri più preparati e degli iscritti per dar vita senza troppi indugi alla guerra per bande in montagna; queste bande, estese a tutto il territorio nazionale occupato dai tedeschi, avrebbero assunto la denominazione di Brigate Garibaldi in ricordo della guerra antifranchista di Spagna: il compagno Gallo (Luigi Longo) presiedeva alla loro organizzazione e ne avrebbe assunto il comando. Le Brigate Garibaldi saranno composte da battaglioni, a loro volta formati da distaccamenti.

È nelle campagne di Carugate che Erino viene in contatto con i partigiani delle SAP (Squadre di Azione Patriottica) che operavano nella zona del Vimercatese.

Le SAP erano concepite come piccoli gruppi di uomini che continuavano generalmente a vivere nei loro paesi, svolgendo il proprio lavoro e che venivano chiamati a svolgere azioni di propaganda clandestina, come volantinaggi notturni e distribuzione di stampa antifascista, atti di sabotaggio, fino ad azioni di recupero di armi sottratte a militari colti in solitudine e ad azioni più complesse, terminate le quali il sappista tornava ad inserirsi nel tessuto di sempre.

Da partigiano, Erino assumerà il nome di battaglia “Topo”.

Bruno Trentin nel suo “Diario di guerra” ha scritto:

“La guerra in pianura, in campagna, era la scelta più pericolosa; non c’era il «fronte» ma una guerra selvaggia condotta da giovani, senza retroterra dove rifugiarsi. Era una guerra dalla quale, una volta cominciata, non si poteva tirarsi indietro. Si è scritto poco su questo versante della guerra partigiana che è la guerra in pianura, il più esposto, il più indifeso e, nello stesso tempo, impensabile senza il sostegno delle popolazioni contadine.

La Resistenza armata, senza un sostegno diffuso della popolazione, anche in un lontano borgo agricolo, non avrebbe potuto sopravvivere. Hanno concorso a questo processo le pessime condizioni di vita di una popolazione stremata dall’economia di guerra. E certamente ha pesato la sconfitta di una guerra, lo smantellamento dell’esercito come è accaduto all’8 settembre, e l’alternativa che si pose a molti giovani che rifiutavano l’ingresso nell’esercito della Repubblica di Salò, di nascondersi o di combattere».

Intanto a Lissone piazza “fontana”, dal 3 marzo 1944 viene intitolata ad Ettore Muti. Nel palazzo Mussi, affacciato sulla stessa piazza, trova alloggio un comando antiaereo tedesco. Nei locali di palazzo Magatti (vecchio municipio), in via Garibaldi, si insediano i militi della Guardia Nazionale Repubblicana, il cui compito era il controllo capillare del paese volto in particolare a contrastare la Resistenza.

L’8 marzo 1944 Erino non risponde al richiamo del “rinascente” esercito della Repubblica Sociale italiana.

Casa Irene, l’abitazione di Via Trieste della famiglia Casati, è soggetta a frequenti ispezioni da parte dei fascisti. Cercano Bruno ed Erino. Un giorno penetrano di soppiatto nella casa intimando ai presenti di tenere le mani alzate; inutilmente, perquisiscono ogni locale minacciando di fucilare papà Carlo, se non rivela il nascondiglio dei figli.

Siamo alla fine del 1944: Lissone giunse a contare circa 1.800 sfollati per la maggior parte provenienti da Milano.

Col sopraggiungere dell’inverno il fronte che opponeva gli Alleati ai tedeschi si era attestato sulla cosiddetta “linea gotica”, che partiva dalle Alpi Apuane, a nord di Pisa, e raggiungeva il mare Adriatico a nord di Ravenna.

Le condizioni della popolazione lissonese erano pesanti: freddo, causato dalla mancata distribuzione della legna da ardere, penuria di alimenti, particolarmente aggravate dall'insufficienza o totale mancanza dei mezzi di trasporto necessari per ritirare i generi dalle località lontane.

Con l’arrivo della primavera, la fine della guerra si avvicina.

Molti partigiani scendono dai monti per prepararsi all’insurrezione. Erino ed il fratello Bruno arrivano a Lissone. Prendono contatti con i membri del locale Comitato di Liberazione Nazionale.

Erino fa parte del IV distaccamento della 119a Brigata Garibaldi, distaccamento di Lissone.

La 119aBrigata Garibaldi era intitolata a Quintino Di Vona insegnante, nato a Buccino (Salerno) il 30 novembre 1894, fucilato a Inzago (Milano) il 7 settembre 1944.

Militante socialista, il professor Di Vona aderì, nel 1921, al Partito comunista. Il professore, inquadrato nella 119aBrigata Garibaldi, partecipò a numerosi atti di guerriglia. Catturato, in seguito a delazione da militi della Brigata Nera di Monza (che giunsero a Inzago all'alba del 7 settembre), Di Vona fu, per ore ed ore, picchiato a sangue. Dalle sue labbra non uscì una parola che potesse danneggiare la Resistenza. Nel primo pomeriggio i fascisti, al comando di un sottufficiale delle SS germaniche, trasportarono con un camion l'insegnante nella piazza principale del paese. Qui Di Vona fu fucilato da un manipolo di militi in camicia nera.

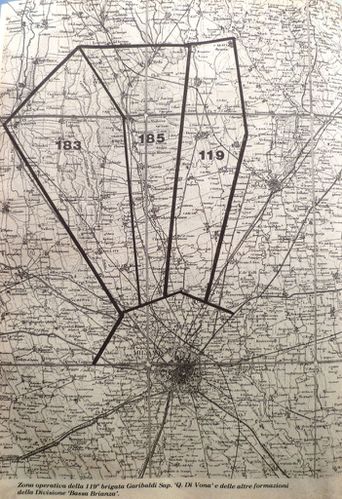

Nella cartina la zona operativa della 119a Brigata Garibaldi e delle altre due formazioni, la 183a e la 185a.

Il mese di dicembre 1944 è un mese fondamentale per la 119a Brigata Garibaldi, in quanto il Comando regionale, per la vastità della zona di sua competenza e per il numero sempre crescente di effettivi, decide che le sue forze vengano riorganizzate in tre distinte brigate ciascuna con un settore operativo ben definito: la 119a è affidata al comando di Alfredo Cortiana ‘Enzo’ , con Giuseppe Carcassola ‘Minotto’ commissario politico e opera in tutti i paesi a cavallo della strada provinciale Milano-Seregno-Erba con i centri di Bresso, Cormano, Cusano, Cinisello Balsamo, Muggiò, Nova, Lissone, Seregno e Desio, dove ha sede il Comando di Brigata. Con la 183a e la 185a compongono la Divisione ‘Bassa Brianza’ il cui comando è affidato ad Eliseo Galliani ‘Andrea Verri’ coadiuvato nel ruolo di commissario politico da Eugenio Mascetti ‘Gianni Curti’.

Scrive Angelo Cerizzi in Appunti su uomini e fatti dell’antifascismo lissonese: «Nei primi mesi del 1945 gli incontri clandestini divennero numerosi. Quelli che avvenivano fra persone notoriamente antifasciste non potevano non sollevare sospetti e dovevano effettuarsi con molta cautela: diverse riunioni si svolsero così sulle panchine della stazione di Monza o del piazzale prospiciente la stessa come fra persone in attesa del treno. Le riunioni invece del CLN avvenivano, specie durante la stagione invernale, in casa di Volfango (Gaetano Cavina), la quale offriva, in caso di pericolo, la possibilità di eclissarsi attraverso i tetti».

Il Comando Militare della 119a Brigata Garibaldi affiancava l’opera del Comitato di Liberazione Nazionale, composto dai rappresentanti civili dei partiti democratici.

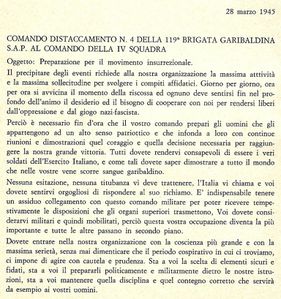

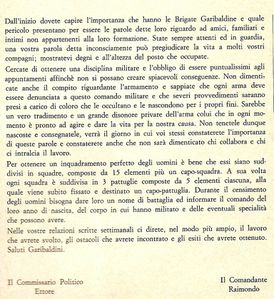

Nel documento seguente del 18 marzo 1945, il comandante Raimondo (il lissonese Nando Vismara, che aveva fatto esperienza militare durante la guerra di Spagna) del IV distaccamento della 119a Brigata Garibaldi, impartisce delle disposizioni al Comando della IV squadra in vista dell’insurrezione che libererà l’Italia prima dell’arrivo delle truppe alleate. L’organizzazione doveva essere la seguente: ogni squadra doveva essere composta da 15 elementi più un caposquadra; a sua volta ogni squadra doveva essere suddivisa in 3 pattuglie di 5 elementi ciascuna con un capo-pattuglia.

Collegamenti con il Comando militare, cooperazione, segretezza, disciplina, ricerca di armi sono i termini che ricorrono nella disposizione, controfirmata dal Commissario politico Ettore, nome di battaglia del lissonese Riccardo Crippa.

«Nonostante tutte le precauzioni e le cautele con cui si agiva, proprio nei giorni precedenti la Liberazione – continua Angelo Cerizzi - si verificò un episodio che portò un certo scompiglio fra tutti i responsabili del movimento clandestino. La delazione ai danni di due patrioti delle SAP portò anche all'arresto di una loro zia la notte del 19 aprile. Fu trovata oltre ad una pistola, una lista di patrioti con i rispettivi incarichi per la imminente insurrezione: furono tutti immediatamente arrestati».

Tra di loro vi erano Erino Casati ed il fratello Bruno.

Benché la guerra per i tedeschi e i loro alleati fascisti della Repubblica Sociale fosse ormai persa, la loro violenza continuava.

Mentre i partigiani lissonesi vengono portati in camion alla Villa Reale di Monza, basta uno sguardo tra Erino e Bruno per una tacita intesa a non parlare durante gli interrogatori. Intanto, a casa, la madre subisce minacce dai fascisti locali, che la invitano a preparare dei vestiti a lutto, dando per certa l’uccisione dei due figli.

La Villa Reale era il centro operativo della Guardia Nazionale Repubblicana del maggiore Gatti e del suo ufficio politico investigativo. Ribattezzata Villa della Repubblica, era un luogo di prigionia, di torture e di esecuzioni. Il 17 giugno 1944 i due giovani lissonesi Remo Chiusi e Mario Somaschini, dopo essere stati consegnati nelle mani del sadico torturatore Gatti, erano stati fucilati da elementi delle SS naziste e squadristi delle Brigate Nere. Inoltre, il 25 gennaio 1945, erano stati fucilati i partigiani Vittorio Michelini e Alfredo Ratti, con Raffaele Criscitiello (era una guardia di Pubblica Sicurezza, a lui è stata intitolata la caserma della P.S. di Monza).

In Villa Reale i lissonesi arrestati furono divisi e sottoposti a duri interrogatori. Furono tutti avvertiti che li aspettava la fucilazione in piazza a Muggiò quale rappresaglia per l'uccisione di un sottufficiale tedesco. Per quell'arresto Lissone avrebbe potuto piangere un altro gruppo di fucilati. Ma ormai i fascisti capiscono che sono agli sgoccioli e ci ripensano.

Bruno viene malmenato; Erino, mentre vede il fratello malridotto per le percosse subite, viene morsicato al polpaccio e alla schiena dai cani aizzati dagli aguzzini.

«La situazione si fece drammatica anche per i componenti del Comitato di Liberazione nazionale lissonese, che, avvertiti immediatamente da informatrici del grave pericolo che correvano perché ormai indiziati, si dispersero spostandosi giorno e notte alla periferia del paese.

Il CLN si riunì per l'ultima volta clandestinamente il 24 aprile sera ed il 25 mattina lanciò al popolo il proclama della Liberazione, insediandosi come autorità riconosciuta insieme all'Amministrazione Comunale scaturita dal Comitato stesso. ».

Erino rimase in stato di arresto dal 21 al 25 aprile 1945, quando venne liberato con gli ultimi patrioti detenuti alla Villa Reale.

Tornato a Lissone, Erino riceve le prime cure dal dottor Giuseppe Formigaro, che gli medica le ferite.

Partecipa poi con gli altri partigiani lissonesi alla grande sfilata del primo maggio, la prima festa dei lavoratori dopo la Liberazione.

A metà maggio, nella chiesa di San Carlo si svolgono i solenni funerali dei quattro partigiani lissonesi Pierino Erba, Remo Chiusi, Mario Somaschini e Carlo Parravicini, fucilati nel giugno 1944. Erino, che aveva avuto i primi tre come compagni di lavoro alle Officine Egidio Brugola, è al fianco della bara di Carlo Parravicini, al quale era legato da un rapporto di amicizia.

A fine maggio, la salma del partigiano lissonese Arturo Arosio, che dopo la fucilazione avvenuta a Sestri Levante era stato sepolto nel cimitero di Chiavari, è trasportata a Lissone per la celebrazione di solenni funerali partigiani. Erino rende l’estremo saluto ad Arturo, che era stato suo compagno di giochi, accompagnando il feretro per le vie del paese.

Negli stessi giorni, Alfredo Pozzi dedica una poesia, dal titolo “I figli migliori”, ai partigiani della Brianza caduti nella lotta di Liberazione, pubblicata su “Libertà”, numero unico, a cura del CLN di Monza:

Ecco! Quel mondo putrido declina

in un crepuscolo di nero. Nell’alba

nell'alba vicina

vedremo risorgere

i figli migliori ...

Fiammante è quest'alba: scarlatti i colori.

Ecco! Il sole novello! Primavera

di Libertà e giustizia, d'uguaglianza:

il popolo spera

e chiama i suoi Martiri

dal fosso comune:

la carne è straziata, la fede era immune.

Ritornano le salme sulle soglie

del proprio borgo; il popolo fremente,

la madre, le accoglie ...

L'impronta nel secolo

voi primi segnaste:

che raggio di luce tra l'ombre nefaste!

E dal vostro martirio ora germoglia

la coscienza più pura nella massa

che unita si spoglia

di forme tiranniche,

e libera canta

pei martiri nostri la causa n'è santa.

Dalle rustiche tombe voi tornate

all'estrema dimora: tutto un mondo

corrotto segnate

per l'ineluttabile

condanna, al passaggio:

tornate alla luce del sole di maggio.

Con questo scritto vogliamo rendere omaggio al valore di questi giovani, tra cui Erino, che seppero scegliere, in un’ora difficile della nostra storia, tra civiltà e barbarie, testimoniando, con il loro impegno, la loro fede nei valori di democrazia, giustizia e libertà.

Scrive Onorina Brambilla Pesce, partigiana con il nome di battaglia “Sandra” deportata politica nel lager di Bolzano nel suo libro “Pane bianco”: finita la guerra, «il clima politico era molto difficile. Anche se avevamo vinto la guerra di Liberazione, non tutto era andato liscio. I magistrati della Corte di Cassazione, formatisi sotto il regime di Mussolini, applicarono con interpretazioni assai estensive l'amnistia di Togliatti del giugno del 1946, favorendo la scarcerazione di migliaia di detenuti fascisti, compresi personaggi come il ministro della Guerra della Rsi Rodolfo Graziani e come il "principe nero" Junio Valerio Borghese, il comandante della Decima Mas, rei di tortura ed efferati delitti, ovvero di reati esclusi dal provvedimento del Guardasigilli.

Ci siamo ritrovati così con i padroni più padroni di prima. La situazione era tale che molti partigiani preferivano tacere sul loro passato nella Resistenza: avevano paura di essere licenziati dal loro posto di lavoro. Non solo, ma poiché in quegli anni nelle fabbriche ci furono grandi lotte per i contratti di lavoro, i compagni che avevano incarichi nel sindacato, o anche nelle cellule del partito (ndr comunista), erano pesantemente minacciati di venire cacciati. E se i padroni, per via della compatta reazione operaia, non riuscivano a licenziarli, li colpivano nella loro professionalità, isolandoli in reparti che non erano i loro, magari a non fare niente! Questi erano chiamati dagli operai i "reparti-confino". ... Talvolta eravamo delusi, avevamo vinto la nostra guerra di Liberazione e credevamo che la nostra vittoria avrebbe coinciso con il cambiamento, sia pure graduale, delle strutture economiche e sociali del paese, così da eliminare le ingiustizie contro le quali avevamo combattuto. ... Ci eravamo illusi? Forse sì». E Gianfranco Maris, deportato politico, finito a Mauthausen perchè organizzava delle brigate partigiane comuniste, scrive nel suo libro “Per ogni pidocchio cinque bastonate”: «So che cosa si associa, oggi, al termine “comunista”. C’è stata l’Unione Sovietica, un comunismo che fu una degenerazione dei nostri ideali di allora».

Racconta la figlia di Erino Casati, Nadia: «Nel dopoguerra, anche per la divisione del mondo in due blocchi contrapposti, l'Est e l'Ovest, nonostante avessero dato un importante contributo al ritorno della democrazia nel nostro Paese, gli ex partigiani ebbero difficoltà a trovare un lavoro. Alla fine mio padre venne riassunto alla Falck. In fabbrica, come operaio, partecipò alle lotte sindacali contribuendo alla conquista dei diritti dei lavoratori. Come padre ci ha insegnato il valore della libertà, della giustizia e soprattutto dell’onestà».

Ringrazio la moglie Fernanda e le figlie Carluccia e Nadia per le loro testimonianze e per aver messo a mia disposizione documenti preziosi di Erino, che mi hanno consentito di ricostruire alcuni momenti della sua vita durante la seconda guerra mondiale.

Renato Pellizzoni

E cominciò la Resistenza

Anche la gente del “Corriere della Sera” pagò il suo contributo di morti alla Resistenza e alla liberazione. Gaetano Afeltra, giornalista del “Corriere della Sera”, racconta gli avvenimenti di quei giorni visti dall’ ”osservatorio di un grande giornale”.

Dopo la sconfessione da parte dei nazisti dell'accordo per Milano, in cui il generale Ruggero aveva creduto, il “Corriere” non era più uscito. Ma mercoledì 15 settembre arrivò un ordine dal comando tedesco ma fatto emanare dalla prefettura. Fu pubblicato in corpo 12 incorniciato in testa all'ottava colonna del giornale. Diceva: «D'ordine delle autorità civili della provincia di Milano il giornale riprende le sue pubblicazioni». A firmarlo come redattore responsabile era Amedeo Lasagna, il più vecchio giornalista del “Corriere”. Una scelta che voleva significare l'obbedienza formale a un atto di forza. L'interregno di Lasagna durò esattamente venti giorni, dal 16 settembre al 5 ottobre.

Ma che cosa successe al “Corriere” durante quel breve periodo? Milano era ormai in mano ai nazisti e ai fascisti di Salò. I pochi redattori rimasti in sede, chi per ragioni di età, chi perché temeva rappresaglie avendo la moglie ebrea e chi per pura necessità di vivere, cercarono di confezionare un giornale distratto, come assente.

Ricordo la prima pagina di quel numero: come fondo di quasi tre colonne «Conosci te stesso», che divagava su agricoltura e industria; e un notiziario di agenzia striminzito e scialbo. Esempio, in testa di pagina: «La legge su prestiti e affitti. Secco diniego nordamericano a una richiesta dell'Argentina»; mentre lo sbarco degli alleati a Salerno era confinato in poche righe. Ma questo stato, per dir così, di limbo non poteva durare molto. Alessandro Pavolini cacciò il vecchio Lasagna e mandò Ermanno Amicucci come direttore, Ugo Manunta come vice. Così l'”occupazione” di via Solferino raggiunse il suo culmine.

Il cambio di atmosfera fu subito visibile. Cominciarono a circolare vere e proprie liste di proscrizione con i nomi dei giornalisti, degli scrittori che durante i quarantacinque giorni avevano preso posizione contro la dittatura ventennale, denunciandone le violenze, gli abusi e anche il ridicolo. Riproduco qui i nomi dei redattori e dei collaboratori del “Corriere” per i quali tale denuncia ufficiale poteva significare l'arresto, la deportazione e magari la morte: Domenico Bartoli, Mario Borsa Raffaele Calzini, Camilla Cederna, Benedetto Croce, Ludovico D'Aragona, Luigi Einaudi, Francesco Flora, Ettore lanni, Indro Montanelli, Adolfo Omodeo, Guido Piovene, Filippo Sacchi.

Anche i fratelli Crespi, proprietari del giornale, ebbero I loro guai. Furono arrestati dalla polizia neofascista, fra l'ottobre e il novembre 1943, per la loro “complicità” con le direzione Sacchi e Janni. ...

La disavventura dei fratelli Crespi finì di lì a poco con la loro messa in libertà, ma con la confisca della proprietà del “Corriere della Sera”, che tornò alla famiglia, dopo molti contrasti politici, quasi un anno dopo la Liberazione.

Ma intanto, mentre in via Solferino continuava la vita dimezzata di un quotidiano stretto nella morsa del neofascismo e dell'occupante tedesco, i redattori che avevano lasciato il giornale, ripresisi dal primo tramortimento, cominciavano a cercarsi, a ritrovarsi, a stabilire delle intese. Nasceva così il giornalismo clandestino, il giornalismo della Resistenza.

Era naturale che questo secondo “Corriere” diventasse un centro di raccolta e di propulsione delle forze antifasciste. Dopo l'8 settembre, la struttura di opposizione interna, già esistente fin dal 1942, venne perfezionata, si completò anche con scopi di difesa degli impianti contro eventuali tentativi di occupazione o distruzione dei fascisti e dei nazisti.

Per proteggersi contro gli arresti e le razzie della repubblica sociale e della Gestapo, era stato organizzato un vero piccolo servizio di avvistamento: giorno e notte qualcuno vigilava gli ingressi, per avvertire i colleghi che fossero stati ricercati dai nazifascisti e invitarli a non entrare, a nascondersi. Tutta una serie capillare di contatti, d'accordo con il C.L.N., agiva per dare rifugio, aiuto ai ricercati; per favorirne, se necessario e possibile, l'allontanamento dalla città. Tutta questa attività antifascista ebbe il suo peso, dopo la liberazione, per assicurare al “Corriere" un volto del tutto diverso da quello che gli avevano imposto vent'anni di controllo fascista.

Appena insediato quale direttore del “Corriere", Amicucci aveva fatto mandare delle lettere al redattori assenti intimando di riprendere il lavoro. L'iniziativa ebbe conseguenze drammatiche, perché l'elenco degli “assenti” venne inviato alla prefettura e qualcuno della segreteria del giornale fornì alle autorità d'occupazione perfino le foto di quanti non erano tornati al lavoro, esponendoli dunque a graavi pericoli. Così fummo costretti tutti a cercare dei rifugi. Montanelli, contro il quale era stato spiccato mandato di cattura, riparò nell'appartamento di Amilcare Morigi,. un collega del “Corriere”. Io andai ad abitare in Via privata Vasto, nell'appartamento lasciato da gente sfollata. .

Per la mia vecchia amicizia con un medico famoso, e famoso antifascista, Paolo Pini, ero entrato in rapporto da tempo con Mario Borsa, Ferruccio Parri, l'avvocato Veratti e altri oppositori del regime. Finii così per essere un punto di riferimento, una specie di “collettore” per tutto quello che riguardava la stampa a Milano. Vedevo molto spesso Lombardi, De Luca, Mazzali, Albasini-Scrosati, Marazza. Ci occorreva un contatto con l’interno del “Corriere”: lo trovammo in Benso Fini.

Fini proveniva dall'antifascismo cattolico; era stato per lungo tempo a Parigi, e là per vivere aveva fatto il vicecorrispondente per il “Corriere”. Allo scoppio della guerra, costretto a rimpatriare, aveva trovato un posto oscuro in redazione. L'essere rimasto al “Corriere” anche dopo l'8 settembre, non era stato per lui una scelta politica libera ma, al contrario, la conseguenza di una drammatica necessità familiare: stava per nascergli un secondo figlio. La moglie, una russa di origine ebraica, era ricercata dai nazifascisti. Il povero Fini era disperato per questa situazione che contrastava con le sue convinzioni. Lo confortai e gli dissi che ci sarebbe stato utilissimo quale nostro occhio e orecchio all'interno del giornale.

Naturalmente questo “Corriere” clandestino, di cui facevano parte, con me, Montanelli, De Vita, Francavilla, Damiano, Morigi, Alonzi (altri, come Lanfranchi, Lanocita, Sacchi, Simonazzi erano rifugiati in Svizzera) si riuniva in posti sempre diversi.

I contatti con la vita interna del giornale erano essenziali, oltretutto perché proprio nella tipografia di via Solferino si stampavano parecchi fogli clandestini.

Il compito affidatomi dal C.L.N. non era solo di occuparmi dei giornalisti in clandestinità, ma anche di tenere contatti con gli operai e gli impiegati del “Corriere”. Sapevo che all'interno del giornale c'era una cellula comunista di cui facevano parte Gibelli Colombini, Ghisalberti, Dalmaso, Baroni, Dall'Olio, Pane e Maluresi, ma non sapevo chi ne fosse il capo, per poter entrare in contatto in vista di un'azione comune. Ne parlai a Riccardo Lombardi, verso la metà d'ottobre del '43'; Lombardi ne parlò a sua volta al rappresentante comunista del C.L.N. Mi fu fissato un incontro per il 2 novembre al cimitero di Musocco, e mi venne indicato il numero del campo, della tomba e anche il nome del defunto. «Lì», mi disse Lombardi, «troverai un signore con aria molto raccolta.» Difatti tutto funzionò alla perfezione. Il signore ai piedi della tomba era Alfredo Acquaviva, classe 1910, che il partito aveva fatto rispondere a un annuncio economico apparso sul “Corriere” dopo i bombardamenti, nel quale l'amministrazione di via Solferino chiedeva un fattorino: anzi, prometteva un premio di ingaggio. Acquaviva fu assunto, riscosse il premio e cominciò a funzionare come capo-cellula del P.C.I. aziendale: uomo onesto ma molto duro, inflessibile, deciso. Sotto la guida di Alfredo la cellula comunista, che già operava all'interno del giornale e che aveva provveduto a introdurre e nascondere armi per una eventuale difesa degli impianti contro ogni tentativo di distruzione da parte dei tedeschi, assunse un ruolo determinante. Si formò subito un C.L.N. aziendale formato da Acquaviva per il P.C.I., da Fraschini per il P.S.I. e da Genchi per la D.C.

Furono organizzati degli scioperi (quello del marzo 1944 partì proprio dal “Corriere”), sabotaggi di vario genere, ritardi di composizione e di uscita del giornale, continui guasti alle macchine; si arrivò fino all'audacia di far entrare, durante l'ora di mensa, tre partigiani in tuta da operai che, montati su un tavolo,·parlarono contro i nazifascisti incitando alla guerriglia anche all'interno del “Corriere”. I tedeschi erano nello stesso stabile, in una sala in fondo alla redazione; guardie repubblichine stavano ai vari ingressi. Eppure l'impresa fu compiuta, sfidando tutti i pericoli, con la complicità, s'intende, del C.L.N. aziendale. Una beffa che sconvolse i tedeschi e i fascisti, i quali, pochi giorni dopo, fecero una retata nello stabilimento, che non giovò a nulla perché nessuno parlò. Gli arrestati dovettero essere rilasciati, altrimenti il giornale non usciva. Nel corso di un'altra incursione in via Solferino, i nazisti, invece, portarono via un cronista, Mario Miniaci, un impiegato e quattro operai.

Miniaci e un operaio riuscirono a cavarsela, e tornarono dal campo di concentramento alla fine del conflitto, ma gli altri tre operai e l'impiegato vi persero la vita.

Con i rappresentanti degli operai del “Corriere” mi incontravo ogni settimana in luoghi sempre diversi. Mi presentavano spesso richieste d'ordine pratico: avevano bisogno di cibo, legna, indumenti. Dicevano - e avevano ragione - che con le assegnazioni della tessera non era possibile sopravvivere senza ricorrere alla borsa nera e ritenevano che l'azienda avesse il dovere di intervenire in loro aiuto. Naturalmente io non potevo far altro che presentare le richieste all'amministratore del “Corriere”, Aldo Palazzi, il quale in quel periodo era invischiato in duplici o addirittura triplici giochi. Doveva barcamenarsi con i tedeschi (per esempio, al “Corriere” si stampava “Sveglia”, un giornale di smaccata propaganda nazifascista); con i neofascisti, per obbedire ai quali aveva applicato all'azienda la “socializzazione” voluta da Salò; infine doveva cercare di tenersi buoni anche i partigiani, più per paura, s'intende, che per convinzione.

I nostri incontri avvenivano di notte. Quando c'era bisogno di vederci, egli si faceva occasionalmente ospitare nell'appartamento di una sua ex segretaria, in via Vasto, nella stessa casa in cui, al terzo piano, ero nascosto io. Io gli presentavo le richieste degli operai quasi in forma d'ultimatum: in genere chiedevano un chilo di lardo, mezzo chilo di burro, trecento grammi di zucchero, qualche pacchetto di sigarette, legna da ardere; magari, una volta tanto, un taglio d'abito, un paio di scarpe.

Procurarsi questi semplici ma preziosissimi beni era impresa difficile in quei tempi. Ma Palazzi non aveva scelta, se voleva frenare il malcontento all'interno dello stabilimento, cosa alla quale egli teneva moltissimo. Così girava per le campagne, pagando questo vettovagliamento a un prezzo carissimo e poi mandando i camion del “Corriere” a ritirare il bottino, che veniva nascosto dietro i pacchi dei giornali. Palazzi ostentava con noi i rischi che correva in tale attività, per farsene un titolo di merito, direi quasi un lasciapassare per il futuro.

La partecipazione di giornalisti, operai e impiegati di via Solferino alla Resistenza fu dunque larga. Molti di noi ebbero fortuna: sia pure fra minacce, disagi, paure, fughe, riuscirono a scampare alla cattura, alla deportazione, addirittura alla morte. Altri pagarono duramente, come i quattro dipendenti che, catturati insieme con Miniaci, lasciarono la vita in un Lager: furono Luigi Tacchini, Otello Ghirardelli, Dionigi Parietti, Ferdinando De Capitani (che si vantava di appartenere alla famiglia dei De Capitani d'Arzago). Anche Indro Montanelli venne arrestato carcerato a San Vittore, condannato a morte per “intelligenza col nemico”, condotto a Gallarate in attesa dell'esecuzione e solo miracolosamente liberato. Giulio Alonzi finì a villa Triste, dove fu sottoposto dalla banda Koch a torture che non lo piegarono, anche se lasciarono nel suo organismo conseguenze che lo fecero poi morire prematuramente.

Alonzi, nato nel 1893, vecchio antifascista, compagno d'armi di Ferruccio Parri nella prima guerra mondiale era entrato al “Corriere” con Albertini. Rimasto in redazione anche dopo la partenza di Albertini, malgrado la sua ben nota ostilità al regime, e sia pure in una posizione d'ombra, dopo l'8 settembre contribuì a riorganizzare le forze dell'antifascismo anche sul piano militare. Fu tesoriere della Resistenza e comandante delle formazioni Giustizia e Libertà in Lombardia, quindi in stretto contatto con Parri. Catturato dai nazifascisti, fu liberato solo dopo il 25 aprile.

Sulla terribile avventura sono riuscito, dopo anni di intransigente riserbo, a far parlare Mario Miniaci. Un racconto che cercherò di riferire, per quanto mi è possibile, con le sue stesse parole, e che mette soprattutto in luce il carattere di assurdità di tutta la vicenda.

«Nel tardo pomeriggio del 2 marzo 1944», racconta Miniaci «stavo lavorando come di consueto in cronaca con vari colleghi ... Verso le 18 e trenta uno dei nostri fattorini viene ad avvertirmi che in saletta d'aspetto ci sono tre guardie repubblichine che chiedono di me. Sorpreso, più che allarmato, vado a sentire che cosa vogliono. Sono giovani in abito civile, l'aria pacifica, facce da bravi ragazzi o quasi. Sono incaricati, dice uno, di accompagnarmi al comando germanico, vi sarò interrogato, non sanno però su che cosa. Mi assicura che, in ogni modo, si tratta solo di informazioni, semplici formalità, mi sbrigherò presto senza fastidi ... Difatti, tornai a casa solo sedici mesi dopo. Le semplici formalità che mi attendevano avrebbero implicato tra l'altro che i miei non sapessero più nulla di me, se ero vivo o morto, e tantomeno dove. Né avrei potuto ricevere io notizie di loro. Il campo di concentramento di Ebensee sarebbe rimasto sino all'ultimo inaccessibile e, anzi, addirittura ignoto anche alla Croce Rossa. Per quattro dei cinque compagni di prigionia che, come me, venivano dal "Corriere", prelevati al giornale o a casa loro, le stesse "semplici formalità" si sarebbero concluse con la morte nel Lager ... »

Miniaci riteneva di non aver nulla da temere data, come egli la chiama, “la sua scolorita apoliticità”. «Di poter essere stato denunciato da qualcuno non lo pensavo ... mentre seguivo le guardie repubblichine. Mi condussero non al comando germanico, ma in una casa di via Copernico, mi pare al numero 23, e lì mi introdussero in un locale terreno adibito a guardina, già affollata di altre persone. Interrogatori niente, contestazioni nessuna. Era quello il quartier generale del comandante della Guardia Nazionale repubblichina di Milano ... »

Quando, l'indomani, Miniaci e gli altri tre dipendenti del “Corriere” arrestati, vennero trasportati da via Copernico a San Vittore, vi trovarono i colleghi Ferdinando De Capitani, linotipista, e Torquato Spadi, spedizioniere.

«Eravamo anche noi sei destinati alla deportazione con un folto gruppo di professionisti, commercianti, operai accomunati tutti, presto affratellati, dalla medesima sorte. L'indomani venimmo portati alla stazione centrale e stipati in piedi in un carro bestiame che venne sigillato e sorvegliato all' esterno da militari ...

«Tappa di otto giorni a Innsbruck, poi Mauthausen per quaranta giorni, infine Ebensee. Rapati e depilati, casacca di tela a righe, e per ciascuno sul petto e al polso il numero distintivo. Sul petto anche il triangolo rosso che significava deportato politico, sovversivo. Fame, freddo, percosse, umiliazioni, fatiche da stremare. Ma non è adesso il caso di rievocare quell'inferno. Cose che si sanno, se non si vuole ignorarle.

«Posso attestare la forza d'animo, la dignità, la prova di carattere che diedero quei quattro del "Corriere" che subirono il martirio sino a soccombere. Ferdinando De Capitani, il più avanzato di età, lo ricordo ancora curvo con la sua gamella in attesa della ripugnante zuppa del campo. Un giorno non lo vidi più nella lunga fila. L'avevano caricato su un autocarro con altri anziani che non potevano reggere a quei lavori rudi, ripartivano per Mauthausen. Camera a gas, circolava questa voce, non c'era da dubitarne.

«Tacchini mi fu a lungo compagno nella massacrante fatica di trasportare a spalla grossi tronchi, si allestivano nuovi blocchi, che erano le baracche per la notte. E poi c'erano i lavori di sterro, nei quali era impiegato anche Spadi, sempre coraggioso. Tacchini si faceva via via più scheletrico, infossato nelle spalle, stringeva i denti e pur trovava la forza di sorridere. Finché la sua fibra cedette. Parietti riuscivo a salutarlo qualche volta nel gabbiotto dove era addetto alla lavanderia, lavorava di lena a strofinare e sciacquare mucchi di indumenti che venivano recuperati dai cadaveri. Non faceva che parlarmi dei suoi quattro figli lasciati in tenera età. Piccolo ma vigoroso, era deciso a resistere. Ma negli ultimi giorni, alla vigilia della liberazione del campo, maneggiando quegli indumenti infetti prese il tifo e ne morì due giorni dopo l'arrivo dei soldati americani.

«Otello Ghirardelli era stato comandato con altre squadre, me lo vedo ancora davanti al piazzale dell'appello, con quella sua fierezza franca, di galantuomo. La morte stroncò anche lui, prima della grande ecatombe che il Lager vide nelle ultime settimane, quando a Ebensee venivano fatte affluire colonne di deportati dagli altri campi, man mano che gli amencani e i russi avanzavano.»

Miniaci scampò anche all'ultimo rischio. Dopo traversie facilmente immaginabili, il 21 giugno 1945 rimetteva piede a Milano. Più di un anno prima era stato prelevato come una “cosa” senza che nulla gli venisse contestato, senza una spiegazione.

Se mi sono soffermato su queste vicende, è stato per testimoniare che anche la gente del “Corriere della Sera” pagò il suo contributo di morti alla Resistenza e alla liberazione. Già all'indomani dell'8 settembre, avevamo cominciato a capire che ci attendeva un tempo terribile e buio. Quanto lungo e terribile, non potevamo immaginarlo.

Bibliografia:

Gaetano Afeltra – I 45 giorni che sconvolsero l’Italia. 25 luglio – 8 settembre 1943. Dall’osservatorio di un grande giornale – Rizzoli Ed. 1993

Milano in mano ai nazisti

L’agonia di Milano.

Gaetano Afeltra, dalla fine del 1942 giornalista del “Corriere della Sera”, racconta gli avvenimenti di quei giorni del settembre 1943, visti dall’ ”osservatorio di un grande giornale”.

Giovedì 9 settembre 1943.

I cronisti del «Corriere» vengono sguinzagliati per la città a raccogliere informazioni. Bisogna avere un quadro attendibile della situazione. Prima di tutto cercare di conoscere le intenzioni dei tedeschi. Si sente sparare. I telefoni suonano all'impazzata. La gente vuole sapere cosa succede. I corridoi si riempiono di persone a cui è facile accedere al giornale: sono i nomi grossi dell'antifascismo, ansiosi di notizie. In poco tempo via Solferino è diventato un centro di raccolta. L'ufficio intercettazioni capta una notizia da una radio non ben precisata secondo la quale si starebbe raggiungendo un accordo con i tedeschi per il loro pacifico ritiro dalla Penisola. Janni scuote le spalle (Ettore Janni, vecchio redattore del “Corriere”, antifascista, era uscito dal giornale all’avvento di Mussolini: a lui i Crespi, proprietari del “Corriere”, avevano deciso di affidare la direzione all’indomani del 25 luglio 1943). Non ci crede. A .lui risulta che la Wehrmacht in questi quarantacinque giorni è entrata in forze dal Brennero ed è convinto che le misure naziste saranno molto dure. Si parla di diciotto divisioni dell'esercito e di una di SS alle porte di Roma.

La Reuter conferma lo sbarco della Quinta armata americana nei pressi di Salerno. Un pilota canadese di ritorno da un volo su Napoli ha dichiarato che 250 chilometri di mare rigurgitano di unità alleate, dalle navi da sbarco alle corazzate. Da Roma informazioni contraddittorie. All'ambasciata tedesca bruciano documenti. Cosa vuol dire? Che vanno via? Il direttore è sempre più pessimista. «Legga questa piuttosto» dice al collega che gli ha portato il breve dispaccio. È una D.N.B. l'agenzia ufficiale tedesca: «Hitler ha riunito al Quartler generale un consiglio di guerra al quale hanno partecipato Goering, Himmler, von Ribbentrop, Keitel, l'ammiraglio Doenitz e il ministro degli armamenti Speer. Per quanto nulla si sappia ufficialmente del temi trattati, si dà per certo che il consiglio si sia occupato dell'Italia dopo la richiesta di armistizio».

«È il segno che il pazzo si scatena» commenta Janni.

Arrivano notizie di incidenti a Milano. Un giornale svizzero pubblica che nel pomeriggio di ieri, alle prime indiscrezioni delle radio straniere, l'ambasciatore di Germania a Roma si è precipitato dal re. Erano le ore 18, quasi due ore prima dell'annuncio di Badoglio. Quando lo informano della visita il sovrano scatta: «Per carità, ditegli che non ci sono». L'ambasciatore capisce e prima di andarsene pronuncia con rabbia una frase in tedesco. Nell'udienza concessagli lo stesso giorno, sei ore prima, Vittorio Emanuele l'aveva rassicurato: «L'Italia non capitolerà mai».

Alcuni redattori chiedono di parlare con il direttore.

Propongono di portare la testata del “Corriere” a Bari con tutta la redazione. Potrebbe essere un'idea. Colto di sorpresa Janni prima riflette, poi dice: «Avremmo due "Corriere": uno a Bari e l'altro nazifascista a Milano. Il "Corriere" è in via Solferino».

Gli incidenti avvenuti nel corso di manifestazioni antinaziste, alcune delle quali davanti alle fabbriche, hanno avuto tragiche conseguenze: a Sesto due tedeschi uccisi e tre operai caduti; a Milano, nei pressi della stazione, un morto da entrambe le parti. I feriti ricoverati sono varie decine. Al comando militare di via del Carmine si, temono rappresaglie.

E tardi. Bisogna stringere per la prima pagina. Su nove colonne: «Perché l'Italia è stata costretta a chiedere l'armistizio. Una nota di Badoglio a Berlino e a Tokyo». Il fondo ha per tltolo «Una sera di battaglia» e così viene stampato per circa dieci mila copie. Poi sorge il dubbio che la «sera di battaglia» possa equivocarsi con quella di Milano, con morti e feriti, e il titolo è subito cambiato con un altro più esplicito: «Nella bufera»...

Intanto tornano i cronisti. Gli incidenti sono molto gravi. Le SS hanno prelevato degli ebrei, non si sa dove li abbiano portati. Molti altri episodi suscitano seria inquietudine. Janni telefona a casa avvertendo di non stare ·in pensiero perché resta a Milano. Invece c'è da stare molto in pensiero. Il generale Ruggero, comandante della piazza di Milano, fa sapere che sta trattando con il comando .tedesco per un'occupazione della città senza spargimento di sangue. Nelle caserme regna il caos. Si sentono aerei volare: è il terrore. Cala la sera. Gli operai del “Corriere” chiedono armi per difendere lo stabilimento. C'è un'aria di battaglia. Tutto può accadere.

Nei corridoi del giornale il brusio via via diminuisce.

Anche i redattori se ne vanno. C'è già chi pensa alle valigie ...

L'alba di venerdì 10 settembre sorgeva lenta e angosciante. Dalle finestre spalancate donne in vestaglia e uomini spettinati e in maglietta si sporgevano per vedere cos'era quel calpestio nelle strade in un'ora così mattiniera. Il cielo era terso, la città prendeva luce ma tutto intorno era spettrale e-triste. Nelle vie, soldati sparsi e a gruppi camminavano in fretta rasentando i muri come fuggiaschi. Qualcuno senza giubba, chi se l'era messa sul braccio, chi stringeva la sua valigia di fibra e faceva fatica a tenere il passo con gli altri, tutti però scalcinati, affannati, gioventù improvvisamente immiserita. Corrono verso la stazione per prendere i primi treni e tornarsene a casa, nascondersi: poi si vedrà. Le corriere vengono prese d'assalto. Altri invece sono alla disperata ricerca di un abito borghese: una giacca, un paio di pantaloni, che sia vecchio, stinto, non importa, pur di non farsi riconoscere in divisa. Un tenente chiede se è prudente andare alle Ferrovie Nord attraverso il parco. Per carità, c'è una caserma tedesca a cento metri. Passano camion carichi di SS. Arrivano colpi lontani di artiglieria, ma non si riesce a capire da dove vengano; c'è chi dice che il fragore delle fucilerie viene dalla parte di viale Monza, alle porte di Sesto.

Al «Corriere» ...

«Bisogna far sparire subito il direttore, se no lo prendono», dice Arturo Lanocita, capocronista. ... I tedeschi sanno tutto. Ricordano bene gli articoli del direttore: e poi sono aiutati da quei fascisti che si erano nascosti e che adesso escono dalle tane. Un ufficiale delle SS ha chiesto alla prefettura l'elenco dei redattori. Per fortuna hanno risposto di non averlo. Ce l'hanno a morte col "Corriere" e non solo con Janni ...».

Alle undici e un quarto di venerdì 10 settembre, a distanza di diciotto anni, Janni lasciava per la seconda volta il “Corriere”: ma lo lasciava per esserci stato, sia pure solo quarantacinque giorni, da uomo libero e coraggioso.

Una cupa atmosfera si avverte in redazione. Tutti sono taciturni e pensierosi. Ognuno cerca di capire il proprio destino. L'idea dominante è: adesso cosa accadrà di me? Solo Alonzi, De Vita e Montanelli hanno uno strano contegno. Escono poi ritornano, sono cercati al telefono, parlano in un certo modo, si capisce che sono già in azione. Come mai? Immaginando quello che sarebbe fatalmente accaduto dopo il 25 luglio si erano preparati per la resistenza e la clandestinità, ognuno con il proprio gruppo, il giorno in cui l'Italia avrebbe dichiarato l'armistizio, predisponendo anche la difesa del “Corriere”. Alonzi incontrava il suo vecchio amico Ferruccio Parri, del quale doveva diventare poi il luogotenente nella guerra di Liberazione: si erano conosciuti al “Corriere” dove Parri rimase fino all'uscita di Albertini; De Vita si trovava con Negarville e Li Causi; e Montanelli si vedeva con Poldo Gasparotto e Martinelli (entrambi fucilati poi a Fossoli).

Si sa che i tedeschi hanno occupato Pavia, Piacenza, Parma, Reggio, Brescia e Bergamo e tutte le località minori. Milano è circondata da mezzi corazzati, pronti a entrare in città. Le voci sono sempre più drammatiche. Gli operai chiedono armi. Si parla di morti. Il servizio intercettazioni informa che il re, la regina, Umberto e Badoglio stanno per raggiungere una località sicura. Radius e io ci guardiamo in faccia. E noi, che facciamo?

Saranno state le sei quando improvvisamente dalla radio lo speaker dice: «Attenzione, attenzione, fra qualche minuto verrà data una grande notizia». Scompiglio generale. Che sarà? Squilla il telefono. E il Comando generale che chiede di parlare con il direttore. Il direttore non c'è. Il redattore-capo nemmeno. Informano il generale Ruggero della situazione. Ruggero fa dire: «Mandino un redattore qualificato con cui parlare, e tengano fermo il giornale perché c'è un lungo comunicato da pubblicare, con una grande notizia». Intanto la radio ripeteva ogni quarto d'ora il suo «Attenzione, attenzione ... ». I minuti diventavano ore. Noi, mancando il direttore responsabile, avevamo un buon motivo per non fare uscire il giornale. Radius, Rizzini e Francavilla mi dissero: «Vai tu». Andai. Il Comando del Corpo d'Armata rigurgitava di ufficiali e di voci. Quando arrivai dissi solo: «Corriere». Fui subito introdotto nella stanza del comandante.

Il generale Ruggero mi accolse con grande cordialità. Ricordo che un'enorme carta della Lombardia piena di cerchietti rossi era spiegata sul tavolo: «Queste» mi disse, «sono città già occupate dai tedeschi». Poi, mostrandomi i telefoni, aggiunse: «Vede questi apparecchi? Ci crede lei che dalla notte dell'otto non è più giunta una chiamata? Sono muti. A Roma non c'è anima viva con cui parlare. Nessuno che ci dia una direttiva. Al ministero della Guerra nemmeno il centralino risponde. Ebbene, la responsabilità per la Lombardia me l'assumo io. Questo è il comunicato che fra poco leggerò alla radio. Milano non sarà occupata. Abbiamo raggiunto un accordo per cui i tedeschi si fermeranno a dieci chilometri da Milano e i nodi più importanti della città saranno presidiati da reparti misti tedeschi e italiani. Siccome il loro armamento è superiore al nostro, ho ottenuto che in questi reparti misti il numero dei soldati italiani sia il doppio. Cosa ne pensa lei?».

Capii che il generale Ruggero parlava con me più da uomo che da comandante, che voleva più sfogarsi che avere un parere. Mi offrì una sigaretta (Serraglio, ricordo) e si appoggiò all'angolo della scrivania. «Che ne pensa? Lo legga e mi dica la sua opinione.» Lo lessi. Mi colpì una frase al principio: «Nei contatti che il Comandante tedesco ha preso con me ho dichiarato che in base agli ultimi ordini avuti nella notte tra l'8 e il 9 dai miei superiori non debbo fare la guerra ai germanici, ma debbo resistere all'impiego della forza da qualunque parte venga e non cedere le armi in nessun caso. Rendendosi conto della fermezza della mia decisione, il comandante tedesco ha accettato di non pretendere di disarmare le mie truppe, fidandosi della mia parola che non avrei attaccato». Seguiva poi il testo dell'accordo.

Finito di leggere, mi sentii estremamente imbarazzato. Stetti zitto. Il generale ruppe il mio silenzio: «Allora, che ne dice?». Scuotendo la testa gli rispondo: «Bisognerebbe credere all'impegno dei tedeschi, ma a me pare impossibile». Il generale però ci credeva o voleva credervi e aggiunse: «Senta: questa mattina tutti chiedevano armi. Io stesso sono stato nelle fabbriche per placare gli operai. Ho chiesto ventiquattr'ore di tempo per tentare un accordo. Ci sono riuscito e sa perché? Perché con i generali con cui ho trattato, da camerata a camerata, si era stabilita una buona amicizia nata·al tavolo della mensa comune. Uno mi ha detto: "Firmando l'accordo, rinunziamo a vendicare i quattordici tedeschi uccisi oggi negli scontri a Milano e a Sesto San Giovanni". Ci siamo stretti la mano. Fra noi soldati, l'onore è tutto».

Il generale mi chiese di farlo accompagnare alla sede della radio con la macchina del giornale. Qui lesse il suo proclama concludendo: «Ho accettato quest'accordo con animo straziato per evitare a Milano ancora atroci sofferenze». Il generale era ossessionato dall'idea che la città potesse essere bombardata.

Poco dopo le otto tornai al “Corriere” per completare il giornale che avrebbe avuto in prima pagina il proclama di Ruggero. Ma verso le ventitré, il generale fece chiamare ancora il “Corriere” e l'ufficiale incaricato disse: «Fermate il comunicato e mandate il giornalista che è venuto prima». Confesso che ebbi paura. La situazione giustificava ogni timore. Chiesi a Radius di accompagnarmi. Lo scenario di via Brera era, nello spazio di poco più di due ore, mutato: carri armati tedeschi riempivano la strada, c'era un gran movimento di truppe. Salimmo nell'ufficio del generale. Si spalancò una porta e ne uscirono due alti ufficiali tedeschi: poi si affacciò Ruggero stesso, mi vide, fece un segno con la mano chiamandomi seccamente: «"Corriere"!». Radius e io entrammo nel suo ufficio. Ruggero appariva distrutto. Disse solo: «Domani i milanesi mi sputeranno in faccia. I tedeschi si sono rimangiati l'accordo, occuperanno la città». Gli alti ufficiali che avevamo visto uscire erano i due generali firmatari dell'accordo. Gli avevano detto che, per ordine del Führer, l'accordo era stato sconfessato, e che le truppe tedesche stavano già occupando Milano.

Ruggero aveva le lacrime agli occhi, la voce non era più quella. Ci chiese di togliere dalla prima pagina il suo proclama; purtroppo non era più possibile. Ormai il “Corriere” era stampato e in parte diffuso. Così l'indomani uscimmo con il testo dell'accordo “rinnegato”. La gente vide i carri armati tedeschi sotto casa e non a dieci chilometri, come gli era stato promesso.

Il generale Ruggero si consegnò prigioniero ai tedeschi e fu deportato in Germania. Corse la voce che si fosse tolto la vita per l'inganno e l'umiliazione subiti. In realtà Ruggero poté tornare dalla prigionia e morì a Roma nel 1970.

Con quel numero il “Corriere” cessava le pubblicazioni. Milano era in mano ai nazisti. Gli operai fremevano. Le armi erano arrivate. Certo con i «Tigre» di Hitler non si poteva resistere a lungo. Ma l'animus c'era. Tacchini, Fraschini, Zacchetti, Dall'Olio e altri operai, notte e giorno, a turno, erano sui tetti pronti a dare l' allarme per difendere il loro giornale. Via Solferino divenne per qualche giorno l'Alcazar del giornalismo.

Bibliografia:

Gaetano Afeltra – I 45 giorni che sconvolsero l’Italia. 25 luglio – 8 settembre 1943. Dall’osservatorio di un grande giornale – Rizzoli Ed. 1993

25 luglio 1943: i tre proclami

L'ANNUNCIO ALLA NAZIONE. Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il cavaliere Benito Mussolini e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato Sua Eccellenza il cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.

Il secondo:

LA PAROLA DI VITTORIO EMANUELE: Sua Maestà il Re e Imperatore ha rivolto agli italiani il seguente proclama:

Italiani! Assumo da oggi il comando di tutte le Forze Armate. Nell'ora solenne che incombe sui destini della Patria ognuno riprenda il suo posto di dovere, di fede e di combattimento: nessuna deviazione deve essere tollerata, nessuna recriminazione può essere consentita. Ogni italiano si inchini dinanzi alle gravi ferite che hanno lacerato il sacro suolo della Patria. L'Italia, per il valore delle sue Forze Armate, per la decisa volontà di tutti i cittadini, ritroverà nel rispetto delle istituzioni che ne hanno sempre confortata l'ascesa, la via della riscossa. Italiani! Sono più che mai indissolubilmente unito a voi dalla incrollabile fede nell'immortalità della Patria. Firmato: Vittorio Emanuele. Controfirmato: Badoglio.

Il terzo:

PROCLAMA DI BADOGLIO: PRECISA E CHIARA CONSEGNA.

Italiani! Per ordine di Sua Maestà il Re e Imperatore assumo il Governo militare del Paese, con pieni poteri. La guerra continua. L'Italia, duramente colpita nelle sue provincie invase, nelle sue città distrutte, mantiene fede alla parola data, gelosa custode delle sue millenarie tradizioni. Si serrino le file attorno a Sua Maestà il Re e Imperatore, immagine vivente della Patria, esempio per tutti. La consegna ricevuta è chiara e precisa: sarà scrupolosamente eseguita, e chiunque si illuda di poterne intralciare il normale svolgimento, o tenti turbare l’ordine pubblico, sarà inesorabilmente colpito. Viva l'Italia. Viva il Re. Firmato: Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.

/image%2F1186175%2F20140810%2Fob_e5a2c4_logo-anpi-copie.bmp)