ii guerra mondiale

Roma 24 marzo 1944, l’eccidio delle Fosse Ardeatine

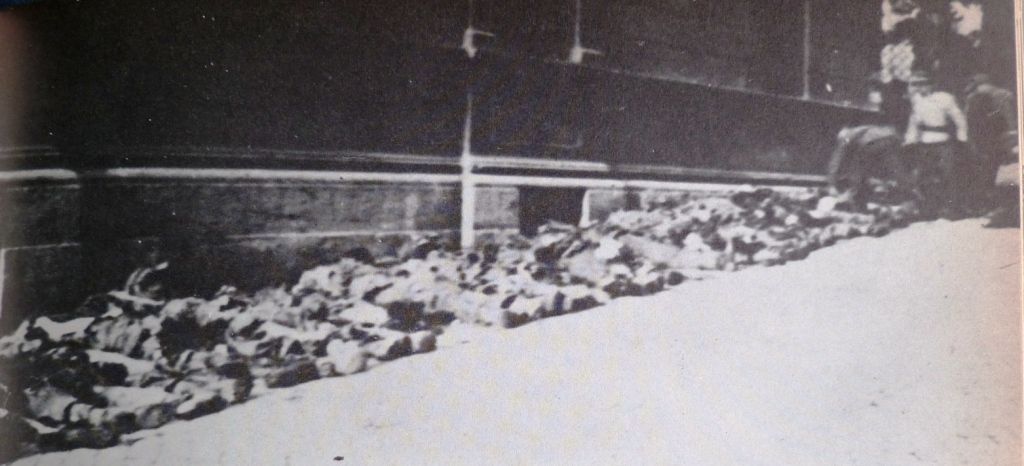

È il massacro compiuto dalle truppe di occupazione della Germania nazista, ai danni di 335 civili e militari italiani, come atto di rappresaglia in seguito all'attentato, avvenuto il giorno precedente, contro le truppe germaniche in via Rasella, che aveva provocato la morte di trentatré riservisti inquadrati nella Wehrmacht.

Scrive Carla Capponi, che aveva partecipato a quell'azione in via Rasella, nel suo libro “Con cuore di donna- Il Ventennio, la Resistenza a Roma, via Rasella: i ricordi di una protagonista”:

«Per noi quell'ordine assassino era un crimine contro il quale occorreva mobilitarsi, attaccare con maggiore durezza e determinazione. L'annuncio "questo ordine è già stato eseguito" con cui terminava il breve comunicato, suonava come una sfida: non avevano scritto "La sentenza è già stata eseguita", perché nessun tribunale avrebbe sancito una condanna così efferata, contro ogni legge, contro ogni morale, contro ogni diritto umano.

«Per noi quell'ordine assassino era un crimine contro il quale occorreva mobilitarsi, attaccare con maggiore durezza e determinazione. L'annuncio "questo ordine è già stato eseguito" con cui terminava il breve comunicato, suonava come una sfida: non avevano scritto "La sentenza è già stata eseguita", perché nessun tribunale avrebbe sancito una condanna così efferata, contro ogni legge, contro ogni morale, contro ogni diritto umano.

Dopo la liberazione di Roma, quando si indagò su quella strage si scoprì che solo tre delle vittime erano state condannate a morte con sentenza; neppure il tribunale tedesco installato a via Lucullo aveva avuto il coraggio o la possibilità di emettere una sentenza che desse appoggio legale a quel massacro. Volevano fare intendere che al di sopra di tutte le leggi del diritto e della morale, c'erano gli "ordini" del comando nazista, il "Deutschland über alles", della razza ariana, destinata a dominare tutte le altre considerate inferiori e per le quali non c'era bisogno né di tribunale né di sentenze.

Avevano assassinato in fretta gli ostaggi, occultato i cadaveri e lasciato le famiglie senza notizie, così che ciascuna potesse sperare che i propri cari non fossero nel numero dei destinati alla morte e aspettassero fiduciose. Per questo non fecero indagini, non cercarono i partigiani, non usarono il mezzo del ricatto chiedendo la resa dei GAP. L'eccidio doveva consumarsi per vendetta, non per cercare giustizia.

Volevano nascondere un altro crimine, l'avere ucciso quindici persone oltre i trecentoventi dichiarati, come scoprimmo quando, liberata Roma, furono riesumate le salme: trecentotrentacinque. I tedeschi uccisi erano stati trentadue, uno dei settanta feriti era morto durante la notte a seguito delle ferite: Kappler decise di sua iniziativa di aggiungere dieci vittime a quelle già predestinate e, nella fretta di dare immediata esecuzione all'eccidio, ne prelevarono dal carcere quindici, cinque in più della vile proporzione tra caduti tedeschi e prigionieri da assassinare, quindici in più di quelli autorizzati dal comando di Kesserling. Dell'" errore" si rese conto Priebke mentre svolgeva l'incarico di "spuntare" le vittime prima dell'esecuzione, rilevandole da un elenco all'ingresso delle cave Ardeatine, luogo prescelto per l'esecuzione e l'occultamento dei cadaveri. Lui stesso e Kappler decisero di assassinare anche quei cinque, rei di essere testimoni scomodi della strage».

Alle undici e trenta del venticinque marzo, l'Agenzia Stefani emise un comunicato del Comando tedesco di Roma: "Nel pomeriggio del 23 marzo 1944, elementi criminali hanno eseguito un attentato con lancio di bombe contro una colonna tedesca di Polizia in transito per via Rasella. In seguito a questa imboscata, trentadue uomini della Polizia tedesca sono stati uccisi e parecchi feriti. La vile imboscata fu eseguita da comunisti badogliani. Sono ancora in atto le indagini per chiarire fino a che punto questo criminoso fatto è da attribuirsi ad incitamento angloamericano. Il Comando tedesco è deciso a stroncare l'attività di questi banditi scellerati. Nessuno dovrà sabotare impunemente la cooperazione italo-tedesca nuovamente affermata. Il Comando tedesco, perciò, ha ordinato che per ogni tedesco ammazzato siano fucilati dieci criminali comunisti badogliani. Quest'ordine è già stato eseguito".

L'Unità clandestina del 30 marzo 1944 (in realtà gli ostaggi trucidati furono 15 in più)

L'Unità clandestina del 30 marzo 1944 (in realtà gli ostaggi trucidati furono 15 in più)

Nel libro La farfalla impazzita Giulia Spizzichino, scrive:

Nel libro La farfalla impazzita Giulia Spizzichino, scrive:

«Non ricordo come, ma a un certo punto si venne a sapere che alle Fosse Ardeatine c'era un numero impressionante di cadaveri. Non si sapeva esattamente chi vi fosse sepolto, ma era chiaro che si trattava di prigionieri prelevati dalle carceri dopo l'attacco di via Rasella. Erano loro gli scomparsi, e poi c'era stato l’annuncio sul giornale della rappresaglia eseguita. Il comando tedesco non aveva mai comunicato i nomi delle persone trucidate, ma le famiglie che non avevano notizie dei propri cari non si facevano illusioni circa loro sorte.

Chi andò alle cave a vedere riferì che era impossibile solo pensare di dare un nome alle vittime. Quei corpi erano rimasti là sotto per quasi tre mesi ed erano tutti ammassati, a formare un unico groviglio. Qualcuno propose di chiudere l'entrata, rendendo il luogo una grande tomba comune. Le famiglie degli scomparsi però non lo accettavano. Le figlie del generale Simoni, per esempio, si opposero violentemente, obiettando che in quel modo non avrebbero mai saputo se il loro padre fosse lì dentro.

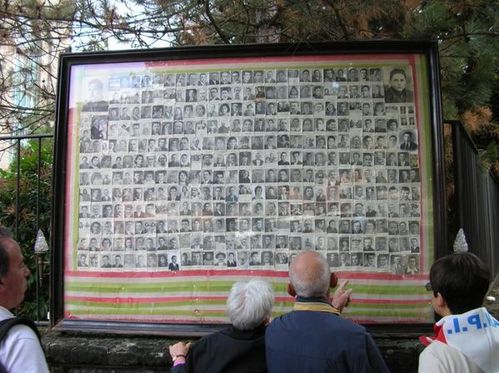

Quando l'odio produce effetti tanto devastanti, per averne ragione non c'è che l'opera dell'amore. Chi si offrì di compierla fu un medico ebreo, il dottor Attilio Ascarelli. Un uomo stupendo, non ho altri modi per definirlo, che impegnò nella difficile impresa tutta la sua passione, la sua professionalità. Voleva attribuire un volto a ciascuno di quei miseri resti. Iniziò a separare i corpi uno per uno, dato che si erano attaccati. Attraverso i ritagli degli abiti e gli oggetti che avevano addosso - i documenti erano stati loro sottratti - riuscì un po’ alla volta a ottenere il riconoscimento di quasi tutti.

Naturalmente anche la mia famiglia fu coinvolta, tanti dei nostri cari mancavano all'appello, ma io andai sul posto poche volte, mia madre non voleva condurmi con sé. Ero sempre triste ogni volta che tornavo alle Fosse Ardeatine!

Ricordo che c'erano tanti pezzetti di stoffa lavati e sterilizzati, appesi a dei fili con le mollette. Erano numerati, per effettuare un riconoscimento bisognava annotarsi quei numeri. All’epoca i vestiti venivano fatti su misura dal sarto, non c'erano abiti confezionati come adesso, quindi le donne di casa tenevano da parte degli avanzi della stoffa per poterla utilizzare per le riparazioni. Per noi, come per tanti, è stata una fortuna. Solo così abbiamo potuto ritrovare i nostri familiari, li abbiamo riconosciuti attraverso la comparazione dei tessuti. Un pezzetto di stoffa per il nonno Mosè, un altro per lo zio Cesare. Mio cugino Franco, i suoi sogni e i suoi presentimenti: tutto in qualche lembo di tessuto! E ogni volta quanto dolore, quanto quanto dolore ... ».

Tra le vittime delle Fosse Ardeatine cinque insegnanti romani: Gioacchino Gesmundo, Pilo Albertelli, Salvatore Canalis, Paolo Petrucci e Fiorino Fiorini.

Vennero uccisi anche gli studenti Ferdinando Agnini (vent’anni), Ferruccio Caputo (ventidue anni), Romualdo Chiesa, (vent’anni), Pasquale Cocco (ventidue anni), Gastone De Nicolò (diciannove anni), Unico Guidoni (ventuno anni), Orlando Orlandi Posti (diciotto anni), Renzo Pensuti (ventiquattro anni) e Bruno Rodella (ventisei anni).

E anche dodici carabinieri:

da "Lettere a Milano. 1939-1945" di Giorgio Amendola - Editori Riuniti 1981

La polemica sulle responsabilità dell'azione di via Rasella dell'eccidio delle Fosse Ardeatine continuò a lungo anche nel dopoguerra. Fummo accusati di essere stati noi comunisti i responsabili dell'eccidio perché dovevamo presentarci alle autorità naziste e dichiararci gli autori dell'attentato. In realtà non ci fu alcun invito rivolto dalle autorità tedesche agli organizzatori dell'attentati a presentarsi per essere fucilati al posto degli ostaggi. Il comando tedesco diede l'annuncio della rappresaglia ad esecuzione avvenuta. Ma, a parte questa circostanza di tempo, noi partigiani combattenti avevamo il dovere di non presentarci, anche se il nostro sacrificio avesse potuto impedire la morte di tanti innocenti. Noi costituivamo un reparto dell'esercito combattente, anzi facevamo parte del comando di questo esercito, e non potevamo abbandonare la lotta e passare al nemico con tutte le nostre conoscenze della rete organizzativa. Avevamo solo un dovere: continuare la lotta.

Quando fu celebrato, molti anni dopo, il processo contro il maggiore Kappler io, come teste di accusa, assunsi le mie responsabità di comandante delle brigate Garibaldi, per avere dato l’ordine dell'azione di guerra compiuta dai GAP contro il reparto tedesco a via Rasella. Sulla base di questa assunzione di responsabilità, un piccolo gruppo di famiglie di fucilati alle Fosse Ardeatine (soltanto cinque famiglie su 335) intentò un processo contro di me e contro gli esecutori dell'azione per essere dichiarati responsabili civili (visto che l'azione penale era estinta per amnistia) della strage delle Fosse Ardeatine. Soltanto molto tempo dopo fummo assolti dall'imputazione perché il Tribunale riconobbe che l’azione di via Rasella doveva essere considerata un'azione di guerra.

Sull'Unità clandestina fu pubblicato il seguente comunicato, redatto personalmente da Mario Alicata:

« 1. Contro il nemico che occupa il nostro suolo, saccheggia i nostri beni, provoca la distruzione delle nostre città e delle nostre contrade, affama i nostri bambini, razzia i nostri lavoratori, tortura, uccide, massacra, uno solo è il dovere di tutti gli italiani: colpirlo, senza esitazione, in ogni momento, dove si trovi, negli uomini e nelle cose. A questo dovere si sono consacrati i Gruppi di azione patriottica.

« 2. Tutte le azioni dei GAP sono dei veri e propri atti di guerra, che colpiscono esclusivamente obiettivi militari tedeschi e fascisti, contribuendo a risparmiare così altri bombardamenti aerei sulla capitale, distruzioni e vittime.

« 3. L'attacco del 23 marzo contro la colonna della polizia tedesca, che sfilava in pieno assetto di guerra per le strade di Roma, è stato compiuto da due gruppi di GAP, usando la tattica della guerriglia partigiana: sorpresa, rapidità, audacia.

« 4. I tedeschi, sconfitti nel combattimento di via Rasella hanno sfogato il loro odio per gli italiani e la loro ira impotente uccidendo donne e bambini e fucilando 320 innocenti. Nessun componente dei GAP è caduto nelle loro mani, né in quelle della polizia italiana. I 320 italiani, massacrati dalle mitragliatrici tedesche, sfigurati e gettati nella fossa comune, gridano vendetta. E sarà spietata e terribile! Lo giuriamo!

« 5. In risposta all'odierno comunicato bugiardo ed intimidatorio del comando tedesco, il comando dei GAP dichiara che le azioni di guerra partigiana e patriottica in Roma non cesseranno fino alla totale evacuazione della capitale da parte dei tedeschi.

« 6. Le azioni dei GAP saranno sviluppate sino all'insurrezione armata nazionale per la cacciata dei tedeschi dall'Italia, la distruzione del fascismo, la conquista dell'indipendenza e della libertà» (L’Unità, n. 6, 30 marzo 1944).

Il comunicato dei GAP fece una grande impressione. I comunisti sono i soli ad agire, ed anche a sapersi assumere in ogni circostanza le responsabilità delle loro azioni. In un momento difficile della guerra, quando le forze alleate non riuscivano né a superare lo scoglio di Cassino, né a spezzare la rete entro cui era costretto il corpo di spedizione sbarcato ad Anzio; in un momento di crisi del CLN, quando dal sud arrivavano notizie di una crescente impotenza del movimento antifascista di uscire dal vicolo cieco in cui si era cacciato con il congresso di Bari; mentre la popolazione romana era alle prese, in una città assediata, con la fame e con le razzie, l'azione dei GAP di via Rasella aveva dimostrato che il tedesco non era, malgrado la sua tracotanza, invincibile, e che lo si poteva colpire duramente. Il sangue delle vittime innocenti fucilate ·alle Fosse Ardeatine sarebbe ricaduto sui responsabili della strage, sui nazisti e sui loro servi repubblichini. La popolazione romana comprese questo nostro atteggiamento non ci fece mancare la protezione della sua solidarietà. Cominciò, contro il comando delle brigate Garibaldi e dei GAP, una vera caccia all'uomo da parte dei nazisti. Sapevamo che erano intensificate le ricerche per giungere alla nostra cattura, ma potemmo continuare a muoverci e ad agire perché coperti sempre, come prima e più di prima, dall'appoggio popolare.

Cassino, la più terribile battaglia della “Campagna d'Italia”

La conquista del Monte Marrone da parte del battaglione alpini “dell’esercito del Sud” Il 18 aprile 1944, il Raggruppamento motorizzato italiano si trasforma in C.I.L. (Corpo italiano di liberazione).

S'avvicinava la primavera: il paese di Cassino e sul monte lo scheletro dell'Abbazia sbarravano ancora agli Alleati la strada di Roma. Il maresciallo Kesselring si sentiva padrone della situazione. Aveva schierato sulla «Gustav» i paracadutisti del generale Heidrich, i terribili «diavoli verdi» che gli inglesi avevano già conosciuto in Sicilia e ad Ortona. A Cassino avrebbero confermato la loro fama.

Alla vigilia del nuovo attacco, la V Armata ebbe un ospite di riguardo: il generale De Gaulle, capo della Francia libera, che teneva moltissimo alla presenza in prima linea delle truppe francesi. Un loro successo in battaglia avrebbe rinforzato la posizione del generale nei confronti degli Alleati e il suo prestigio agli occhi dei francesi.

Nelle retrovie del fronte i primi ad accorgersi dell'offensiva imminente furono gli abitanti rimasti nei paesi da evacuare. Non c'è requie per chi viene a trovarsi sulla strada della guerra. E sul fronte di Cassino la guerra camminava molto piano.

Si sgombera, si va più a sud e chissà quando si potrà tornare. I paesi che si vuotano sono condannati. Il 15 marzo i comandi alleati decisero di distruggere Cassino per poi conquistare di slancio la città diventata la tomba dei suoi difensori. Nelle immediate retrovie i comandi alleati presero gli ultimi accordi in vista dell'operazione. Sotto la tenda, attorno ad una carta topografica furono scambiate queste parole:

Generale americano: «Signori, sappiamo tutti lo scopo di questa operazione contro Cassino».

Ufficiale americano: «Le cose andranno così, signore. L'attacco sarà iniziato dai bombardieri medi, cominciando con "B 25" dell'aviazione tattica. Seguiranno, a ondate successive, i bombardieri pesanti con intervalli di 15 minuti. Dopo i bombardieri, i "B 26" completeranno l'attacco ».

Ufficiale inglese: «C'è solo un altro punto che vorrei mi fosse chiarito, signore, e cioè: l'esercito sa con precisione quando si deve ritirare da Cassino prima dell'attacco?».

Altro ufficiale americano: «Sì, intendiamo ritirarci dalla periferia della città questa sera. La linea del bombardamento sarà press'a poco qui e noi saremo bene al di qua di essa prima che faccia buio».

In prima linea c'era ancora il Corpo neozelandese il cui comandante, generale Freyberg, aveva chiesto il bombardamento giudicandolo indispensabile per la conquista di Cassino. Un mese prima egli aveva detto la stessa cosa per giustificare la richiesta di distruggere l'Abbazia.

Dall'osservatorio di Cervaro, distante quattro chilometri, Alexander, Clark e Freyberg assistevano al terrificante bombardamento.

L'attacco aereo finì a mezzogiorno, e in quello stesso momento cominciarono le artiglierie.

Mai dall'inizio della guerra in Italia c'era stata una così massiccia preparazione di fuoco. 1.300 tonnellate di bombe, 200.000 colpi d'artiglieria caddero in sette ore su Cassino. I crateri delle esplosioni erano tanto profondi che i carri «Sherman», mandati ad aprire la strada alle fanterie, dovettero arrestarsi in periferia.

Un profondo silenzio avvolgeva Cassino quando le avanguardie neozelandesi giunsero alle prime case della città. I tedeschi erano stati decimati dal bombardamento, ma alcuni reparti si erano salvati. Nelle cantine più resistenti e nei «Bunker» d'acciaio e di cemento molti veterani della Divisione paracadutisti erano ancora ai loro posti e aspettavano l'assalto.

In tre giorni i neozelandesi occuparono quasi due terzi dell'abitato. Ma non avevano più la forza per il balzo conclusivo. I bombardamenti, se ne aveva la conferma, non bastavano per espugnare una città difesa da gente risoluta.

Il 23 marzo, con i reparti ormai stremati, Freyberg fece un ultimo tentativo contro i caposaldi ancora occupati dai tedeschi. Il generale Heidrich ordinò un'altra volta il contrattacco, anche con carri armati.

Come a Stalingrado ci si batté di strada in strada, di casa in casa.

I paracadutisti rioccuparono alcuni caposaldi e i neozelandesi non insistettero.

Al tramonto la terza battaglia di Cassino era finita.

Heidrich poteva dirsi soddisfatto: le sue truppe erano riuscite a tenere il margine della città a ridosso del monte.

Era il momento di andare a raccogliere i morti e i feriti.

Freyberg aveva fidato troppo sulla potenza dei bombardamenti: poi aveva mandato avanti un reparto dietro l'altro, invece di sviluppare l'azione simultaneamente in più punti. In otto giorni le sue Divisioni avevano perduto 1.600 uomini. I tedeschi molti di più, ma continuavano a tenere il terribile monte e a sbarrare la strada di Roma.

Dal 15 al 23 marzo gli attacchi delle Divisioni neozelandese e indiana si erano sanguinosamente infranti di fronte alla disperata resistenza tedesca. Una settimana più tardi, nel gruppo delle Mainarde a nord di Cassino, entrava nuovamente in azione il Raggruppamento motorizzato italiano, tornato in linea ai primi di febbraio nel settore di contatto tra V e VIII Armata, alle dipendenze del Corpo di spedizione francese e poi del II Corpo polacco. Obiettivo assegnato ai soldati del Raggruppamento era la conquista di Monte Marrone.

Alto quasi 2.000 metri e coperto di neve, il monte ha l'aspetto di un massiccio alpino, roccioso e tormentato. La sua conquista avrebbe assicurato il controllo di una strada di rifornimento per Cassino.

All'alba del 31 marzo gli alpini del Raggruppamento mossero all'attacco scalando la montagna come i loro padri nel Trentino durante la prima guerra mondiale.

I tedeschi non si aspettavano un attacco da quella parte; così gli alpini, conquistata la cima, ebbero tutto il tempo di organizzarvi un caposaldo.

Qualche giorno dopo un contrattacco nemico venne respinto con molte perdite. La battaglia di Monte Marrone fu breve, ma non inutile. Gli italiani impararono ad avere maggior fiducia in se stessi.

Il generale Boschetti, riassume così la situazione del nostro esercito di quell'epoca:

«Dopo la conquista del Monte Marrone da parte del battaglione alpini, gli Alleati si decisero finalmente ad autorizzare la nuova denominazione del Raggruppamento motorizzato che si trasformò, il 18 aprile, in Corpo italiano di liberazione.

Non era semplicemente un cambio di nome, perché questa trasformazione aveva un duplice significato: da una parte era il riconoscimento ufficiale dello sforzo militare fatto dall'esercito italiano per la guerra di liberazione, dall'altra questa nuova denominazione permise il rafforzamento del CIL che passò da circa 8.000 uomini a 16.000 uomini. Il generale Utili, che già comandava il Raggruppamento motorizzato, assunse anche il comando del Corpo italiano di liberazione».

La partecipazione italiana alla guerra cominciava ad avere una sua consistenza. Nella seconda metà di aprile il CIL passò definitivamente all'VIII Armata, inquadrato nel Corpo britannico del generale Mac Creery. Il comando era a Colli nell'alta valle del Volturno, dove il generale Utili ebbe, pochi giorni dopo, la visita del comandante d'Armata generale Leese. Ora il settore affidato agli italiani andava dalle Mainarde a Castel San Vincenzo.

Qualche settimana più tardi il principe Umberto andò a ispezionare il fronte italiano e le truppe del Corpo di liberazione.

Era un segno di grandi mutamenti nel governo e in Casa Savoia.

Il re aveva finalmente deciso di rinunciare al trono e Umberto si preparava ad assumere il titolo di Luogotenente. Visitava il fronte nella sua veste di comandante del nuovo esercito regio.

Per la battaglia decisiva i capi alleati raccolsero a Cassino ed a Anzio un impressionante concentramento di forze.

Ai primi di maggio la V Armata e quasi tutta l'VIII erano pronte per l'offensiva: oltre 28 Divisioni alleate contro 23 tedesche. Soltanto davanti alla linea «Gustav» erano allineate 2.000 bocche da fuoco, una ogni 20 metri. Fino a quel giorno, il più grande spiegamento d'artiglieria della guerra in Italia.

Nel settore dell'VIII Armata due Corpi britannici e il Corpo polacco avevano il compito di attaccare sull'alto Rapido, verso il colle dell'Abbazia e nella valle del Liri e di sfondare la «Gustav» e la retrostante linea «Hitler» puntando quindi su Roma lungo la via Casilina.

Nella parte meridionale del fronte, verso il Tirreno, la V Armata doveva attaccare con il Corpo di spedizione francese e il II Corpo americano sui Monti Aurunci e sul basso Garigliano, per avanzare poi sulla via Appia verso Roma e lungo la costa in direzione di Anzio.

Il piano operativo generale prevedeva inoltre, a distanza di pochi giorni, un'offensiva in forze sulla testa di ponte di Anzio. Obiettivo principale di questo attacco combinato era la conquista di Velletri sulla via Appia e di Valmontone sulla Casilina, per tagliare al nemico le vie di rifornimento e di ritirata, e impedirgli di attestarsi sulla linea «C» ultimo sbarramento davanti a Roma.

Alle ore 23 dell'11 maggio Radio Londra diede il segnale dell'attacco.

Il compito di conquistare l'Abbazia di Montecassino spettava ora ai polacchi del generale Anders.

Avevano chiesto di battersi nel tratto più infuocato del fronte perché tutto il mondo sapesse della loro presenza e del loro coraggio.

All'alba del 12 maggio essi andarono all'assalto.

I paracadutisti di Heidrich erano ancora alloro posto, fra le macerie del Monastero, con le armi puntate. La famosa quota 593, il monte Calvario, fu ancora una volta teatro di terribili combattimenti. Polacchi e tedeschi se la contesero fino all'estremo, poi Anders fu costretto a ritirare i suoi soldati.

Nella valle del Liri l'artiglieria tedesca tentava di reagire.

Tutto il fronte era in fiamme, da Cassino al mare.

Al centro, lungo il basso Rapido, inglesi, canadesi e indiani attaccarono contemporaneamente ai polacchi, entrando, due giorni dopo, a Sant'Angelo.

Davanti a questo villaggio in gennaio gli americani del Texas avevano avuto tante perdite. Adesso erano vendicati.

Oltre Sant'Angelo, nella valle, la resistenza continuava accanita. La linea «Gustav» non era ancora infranta.

Lo sfondamento avvenne in un punto che sorprese i tedeschi: a sud del fiume Liri, sui dossi brulli degli Aurunci, dove i marocchini avevano attaccato con furia selvaggia.

A quaranta ore dall'inizio della battaglia il cardine meridionale della porta di Cassino, che a nord i polacchi si preparavano ad attaccare di nuovo, stava già saltando. La breccia era aperta.

La sera del 13 maggio Castelforte e Santi Cosma e Damiano caddero nelle mani dei francesi del generale Juin, che poi si lanciarono avanti per prendere alle spalle il nemico che fronteggiava gli inglesi nella valle del Liri.

La manovra ebbe successo.

Nel fondovalle i tedeschi dovettero arretrare per non essere tagliati fuori, e i soldati del XIII Corpo britannico poterono avanzare sulla via Casilina, minacciando sul fianco i difensori dell'Abbazia.

Colti di sorpresa dalla violenza dell'attacco, i tedeschi cedevano.

Proprio in quei giorni i loro comandanti, generali Vietinghoff e Von Senger, erano in licenza in Germania. Questo accrebbe la confusione.

Quando tornarono, la battaglia era ormai perduta. L'ultimo assalto al Monastero fu sferrato dai polacchi il 17 maggio. Ci si batté ancora disperatamente sul Monte Calvario e sulla Cresta del Fantasma.

I paracadutisti tennero tutta la giornata. Ma la notte seguente dovettero ritirarsi.

Quando la mattina del 18 i polacchi del reggimento Podolski entrarono nell'Abbazia, vi trovarono solo dei morti e dei feriti. La lotta per Montecassino era durata quasi cinque mesi ed era costata alle due parti decine di migliaia di vite. Sulle rovine silenziose sventolava la bandiera bianca e rossa dei polacchi, ma senza allegria.

La stessa mattina anche Cassino cadeva in mano agli Alleati. Vi entrarono gli inglesi del XIII Corpo.

In quel mare di rovine c'erano ben pochi superstiti, ormai.

Per ritardare fino all'ultimo la marcia dei vincitori, i tedeschi avevano lasciato indietro alcuni uomini. Affranti, inebetiti, che cosa sapevano ormai della guerra, e del perché si trovavano fra quelle rovine?

Proprio davanti all'Abbazia ricostruita, nel luogo dei combattimenti più sanguinosi, si trova il cimitero militare polacco.

A Montecassino, sulla collina del Calvario detta anche Quota 593, due grandi aquile di marmo dominano l'ingresso del cimitero polacco di guerra e sulla stele di travertino, che ricorda i mille e più morti, c'è scritto: «Noi, soldati polacchi / per la nostra libertà e la vostra / abbiamo dato le anime a Dio / i corpi all'Italia / i cuori alla Polonia».

Il generale Anders, morto a Londra il 12 maggio 1970, è seppellito, secondo la sua volontà, nel cimitero militare polacco di Montecassino, a fianco dei suoi compagni caduti in battaglia.

Nel '44 era un generale giovane, animoso e brillante.

Per i polacchi sfuggiti al giogo tedesco, era un eroe, rappresentava le speranze della patria. Come i suoi soldati qui raccolti, aveva fatto un lungo cammino per venire a combattere in Italia. Da Varsavia, attraverso i campi di prigionia della Russia, fino a Montecassino. Dice la leggenda dei soldati polacchi di Anders: «Abbiamo dato la nostra fede a Dio, il nostro cuore alla Polonia, il nostro sangue all'Italia».

Il generale così rievocava, vent’anni dopo, i giorni della battaglia, in visita al cimitero polacco:

«È molto difficile, oggi, immaginare quel che succedeva qui attorno, in questo posto. È rimasto soltanto un cimitero. Non c'erano alberi, c'era l'inferno, c'era il fuoco.

La sera del 17 maggio del '44, i tedeschi furono sconfitti. Abbiamo avuto perdite enormi e queste vite perdute sono sepolte qui. Abbiamo sotterrato anche 900 tedeschi che giacevano sul campo, morti gli ultimi due giorni.

Vi erano state prima tre grandi battaglie vinte dai tedeschi. Alla quarta battaglia, cui partecipò anche il II Corpo polacco (quando già l’Abbazia era stata distrutta), noi dovevamo aprire le porte della strada per Roma. I combattimenti furono eccezionalmente aspri, ma non poteva essere diversamente perché avevamo di fronte soldati molto bravi.

Soltanto il 17 maggio i tedeschi furono sconfitti e si ritirarono sulla seconda posizione in direzione di Roma».

Ora Cassino non era altro che un nodo stradale sulla contesa via Casilina, dove s'incrociavano le autocolonne alleate che portavano uomini e rifornimenti sulle nuove linee di combattimento.

Passando fra quelle rovine, i soldati non riuscivano a capacitarsi come in quel breve spazio bianco di polvere si fosse svolta la più terribile battaglia della Campagna d'Italia.

Bibliografia:

Manlio Cancogni in AA.VV - Dal 25 luglio alla Repubblica - ERI 1966

Dicembre 1944: il fronte si arresta

La stagione era ancora propizia quando le vittoriose truppe della V e dell'VIII Armata mossero all'attacco della linea «Gotica». Il nuovo e poderoso ostacolo che sbarrava l'avanzata verso la valle del Po era forte almeno quanto la «Gustav» che per sei mesi aveva fermato gli Alleati davanti a Cassino.

Gemmano, un paesino alto sulla valle del fiume Conca, a pochi chilometri da Rimini, fu uno dei tanti caposaldi che gli attaccanti trovarono sulla loro strada. In questo caso gli attaccanti erano gli indiani del V Corpo britannico che nell'assalto si fidavano della loro arma tradizionale, il coltello, più che delle mitragliatrici e delle bombe a mano. Il 14 settembre, dopo combattimenti durissimi, essi conquistarono il paese all'arma bianca.

E ancora una volta gli Alleati dovevano provare la inadeguatezza dei loro grandi mezzi al terreno di battaglia.

Nel nostro paesaggio rotto e sconvolto certi mastodontici mezzi corazzati sembravano più un ingombro che altro. Eppure si andava avanti abbastanza speditamente. E i soldati avevano fiducia di arrivare nella pianura padana prima dell'inverno.

In pochi giorni di battaglia Gemmano fu completamente distrutta. La chiamarono la «piccola Cassino». Le città e i paesi dell'appennino tosco-emiliano, anche i più sperduti, dividevano la sorte di tanti altri luoghi dell'Italia Centrale e Meridionale che la guerra s'era lasciati indietro.

L'azione del V Corpo britannico su Gemmano faceva parte dell'offensiva generale contro la linea «Gotica », che lungo il litorale adriatico veniva condotta in forze dai polacchi e dai canadesi. A sinistra, il X Corpo attaccava sulle montagne incontrando accanita resistenza.

Contemporaneamente all'VIII Armata anche la V aveva iniziato l'offensiva concentrando i propri sforzi nel settore centrale, oltre Pistoia e lungo la direttrice Firenze-Bologna.

I tedeschi sfruttavano le difficoltà del terreno seminando di ostacoli la strada degli Alleati. Resistere o ritardare: in questa strategia, che durava ormai da due anni, erano diventati maestri.

Per il momento i tedeschi non avevano alternative.

Hitler aveva promesso nuove e più clamorose offensive con armi che avrebbero sbalordito il mondo. Ma quanti ci credevano? Le truppe che nell'autunno del '44 combattevano sugli Appennini, non avevano prospettive di vittoria.

L'attacco più violento della V Armata fu sferrato contro il paese di Giogo, sulla strada per Imola. In tre giorni di combattimenti la resistenza tedesca era infranta e davanti agli americani si apriva la testata delle valli. La «Gotica», su cui Kesselring e Hitler facevano tanto affidamento, non aveva retto al primo attacco. Tutto lasciava credere che al nuovo urto sarebbe crollata.

Anche sul fronte adriatico l'offensiva non dava tregua ai tedeschi. La strategia degli Alleati era mutata: non più un solo attacco massiccio, come a Cassino, ma una serie di attacchi, in settori diversi, per logorare la resistenza del nemico tenendolo sempre nell'incertezza.

San Marino era sulla strada dell'VIII Armata; per entrarvi, il 20 settembre, gli inglesi dovettero combattere. Kesselring aveva garantito ai sanmarinesi che avrebbe rispettato la loro neutralità. Ma nella notte fra il 2 e 3 settembre i tedeschi in ritirata ne avevano invaso il territorio. Di colpo la minuscola repubblica era stata sommersa dalla guerra: i suoi abitanti e i centomila sfollati che vi si erano rifugiati, vissero giornate di indescrivibile disagio. Poi finalmente, la liberazione. I profughi potevano ritornare alle proprie case, sperando di ritrovarle intatte: anche per loro la guerra era passata.

La grande espansione partigiana dei mesi estivi, che aveva portato alla costituzione di numerose zone libere in tutta l'Italia settentrionale, rappresentava una grave minaccia per i tedeschi. Lo stesso Kesselring scrisse che la eliminazione di quel pericolo «era un obiettivo di capitale importanza ». Così, mentre giungevano rinforzi per la linea «Gotica», i nazifascisti poterono dedicarsi a una dura repressione contro le formazioni della Resistenza.

Parri fece il quadro della guerra partigiana nell'autunno 1944:

« La repressione nazista e fascista si è sviluppata, naturalmente, lungo i settori e i punti che essa riteneva più vulnerabili e più pericolosi. In Piemonte e lungo l'arco alpino con le comunicazioni con la Francia, diventate importanti dopo l'offensiva della Provenza, offensiva massiccia nelle valli del basso Cuneense per liberare i valichi alpini; poi si sviluppò fortemente nell'Appennino ligure e emiliano (anche quella fu la zona di aspri combattimenti) e poi, soprattutto, si intensificò nel Veneto; quindi forti offensive e feroci repressioni sugli altipiani di Asiago, del Grappa, del Cansiglio. Basta ricordare il "viale degli impiccati" di Bassano del Grappa. E poi nel Friuli contro la Carnia; tremende quelle del Friuli: paesi interi come Nimis, Attimis, Velis, bruciati. E questi facevano, come dire?, "pendant" al primo sviluppo delle repressioni naziste con le quali i nazisti avevano cercato di liberare dalla minaccia partigiana insurrezionale tutto l'Appennino, quello nel quale si andava assestando la loro linea "Gotica"».

L'azione fu affidata alle colonne della Divisione «Goering» che iniziarono il tragico percorso sulle Apuane, a Vinca, passando per Valla, San Terenzio, Sant'Anna di Stazzema e in altri paesi, lasciando dietro di sé le impressionanti tracce della rappresaglia: centinaia di civili uccisi, case distrutte, chiese bruciate. Dopo un nuovo eccidio presso Fucecchio, in Toscana, le colonne naziste risalirono la valle del Mugello e conclusero il loro itinerario a Marzabotto.

Non v'è nulla che dica più di Marzabotto cos'è stata questa tragedia ed esprima meglio la protesta che da quei morti s'alza contro la barbarie della guerra.

Mentre la «Goering» a Marzabotto completava la sua opera, a pochi chilometri di distanza tuonava il cannone. Il II Corpo americano, sfondate le difese della linea «Gotica », aveva raggiunto Castel del Rio, sulla nazionale per Imola e superato sulla Firenze-Bologna il passo della Futa e la Raticosa. Il 30 settembre larghe brecce erano ormai aperte nella «Gotica», specie nel settore centrale del fronte e lungo il litorale adriatico, dov'era proseguita l'offensiva dell'VIII Armata.

Sui monti intorno al passo della Futa gli Alleati potevano misurare da vicino tutta l'importanza del successo. Lungo il crinale appenninico i tedeschi avevano costruito alcune difese poderose. C'erano «Bunker» e postazioni di artiglieria in cemento armato; vi era un fosso anticarro lungo quasi cinque chilometri; vi erano reticolati, trincee e una grande quantità di campi minati. Da quelle posizioni formidabili i tedeschi controllavano tutte le vie d'accesso ai valichi. Adesso quel sistema era infranto. Minacciato d'aggiramento, il nemico si era dovuto ritirare con gravi perdite.

Ma l'avanzata a questo punto rallentò. I tedeschi continuavano a far affluire rinforzi e gli Alleati erano stanchi. Tutto andava piano, ora, mentre si cominciava a scendere verso la pianura.

Una serie di cartelli piantati a lato di una strada e diretti ai soldati, riassumeva umoristicamente le difficoltà dell'avanzata. Dicevano:

«Se ti fermi su questa strada, il traffico si ferma, i rifornimenti si fermano, la guerra si ferma, tu resti sotto le armi fino al 1950». «Va avanti» diceva l'ultimo cartello.

Invece su tutto il fronte l'offensiva stava morendo.

Finiva a poco a poco, per mancanza di fiato; moriva penosamente nel fango, sotto le piogge autunnali, quando era giunta ormai a un passo dal successo finale. Forse si sarebbe potuto fare un ultimo sforzo: oltre quelle colline una luce più chiara indicava già la pianura; Bologna non era lontana. Ma a fine ottobre Alexander sospese le operazioni.

Il generale Leese, comandante l'VIII Armata, giudicò quella decisione:

«Posso assicurare che la decisione di sospendere l'offensiva fu presa nonostante il nostro parere assolutamente contrario. Era l'ultima cosa al mondo che avremmo voluto fare. Io ero sicurissimo, come lo erano del resto Alexander, Churchill e anche Clark, che avremmo potuto valicare l'Appennino e raggiungere la pianura veneta e di lì proseguire per l'Austria. E sono persuaso che sarebbe stato molto meglio per il mondo, oggi, se in Austria ci fossimo arrivati prima noi, e non i russi. Personalmente sono convinto che fu una decisione che ebbe conseguenze catastrofiche. Noi fummo tutti amaramente delusi, e siamo assolutamente sicuri che ce l'avremmo fatta».

Soltanto nel settore adriatico l'avanzata non era finita del tutto. Oltre il fiume Marecchia comincia la via Emilia. Lasciata Rimini alle spalle, i soldati dell'VIII Armata entrarono a Cesena il 20 ottobre iniziando un vasto movimento avvolgente allo scopo di raggiungere Bologna da Est. Presto anche da questa parte l'impeto degli inglesi si affievolì. I fiumi erano in piena, i ponti distrutti, il maltempo non cessava, e la marcia alleata si faceva sempre più lenta. Si dovette aspettare il 9 novembre per liberare Forlì. Sarebbero occorse nuove truppe, persino le munizioni scarseggiavano. Soprattutto mancava la volontà di concludere la campagna. Dopo Roma il fronte italiano aveva perso importanza e i tedeschi se ne avvantaggiavano.

Davanti a Faenza il nemico contrattaccò decisamente.

Ormai la situazione stava diventando quasi paradossale. Non volendo condurre un'offensiva a fondo, gli Alleati subivano a tratti l'iniziativa germanica trovandosi impegnati in battaglie logoranti. E purtroppo si combatteva in una regione fittamente abitata, fra i campi coltivati, da una cascina all'altra. Per alcuni giorni Faenza rimase per gli Alleati una fila di case lontane dietro gli alberi.

Sulla costa, intanto, Ravenna era liberata dai canadesi il 5 dicembre. Finalmente anche Faenza cadeva. I neozelandesi vi entrarono il 16 dicembre e fu l'ultima città occupata nel '44. Giungeva l'inverno: anche quella guerra fatta col contagocce si esaurì.

S'arrivò di nuovo a Natale. La neve cadde precocemente a seppellire le ultime speranze degli italiani, rimasti nella zona ancora occupata dai tedeschi. Gli Alleati si erano lasciati sfuggire la grande occasione di liberare entro l'anno tutta l'Italia e di spostare il fronte verso l'Austria e i Balcani.

I cannoni non sparavano più. Anche i piccoli scontri di pattuglia cessarono, tutto il fronte s'immobilizzò. Furono i tedeschi a rompere la tregua. All'improvviso, il giorno dopo Natale, sferrando un attacco in Garfagnana, giù per la valle del Serchio, in direzione di Lucca, giungendo fino a Barga. Tutto si risolse con un po' di paura. Una settimana dopo le linee erano ripristinate: l'azione dimostrativa dei tedeschi era fallita.

Dalla fine di settembre il fronte aveva compiuto un curioso movimento di rotazione. Sostanzialmente fermo nel settore tirrenico, sulla destra invece, per effetto della maggiore pressione dell'VIII Armata, si era spostato sempre più a nord, come una porta che poco a poco si apre girando sui cardini. A fine d'anno si era stabilizzato su una linea che andava dalla Garfagnana alla confluenza fra i fiumi Senio e Reno. Su questa linea le operazioni stagneranno fino ad aprile.

Bibliografia:

Manlio Cancogni in AA.VV - Dal 25 luglio alla Repubblica - ERI 1966

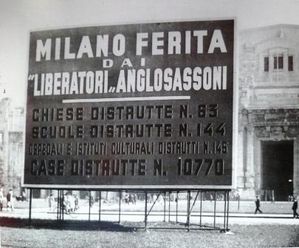

20 ottobre 1944: Milano, quartiere di Gorla

Non dimenticare la scuola di Gorla: il bombardamento aereo del 1944 distrusse la locale scuola elementare uccidendone tutti gli alunni e gli insegnanti.

Se sono scarse, sui giornali, le notizie dei bombardamenti, mancano del tutto servizi che spieghino alla popolazione cosa fare in caso di bombardamenti pesanti. La stampa su indicazione dell'apposito ministero, preferisce non affrontare l'argomento. Bisogna, contro ogni evidenza, che la gente sia convinta che tutto va, ancora, per il meglio. La “Domenica del Corriere” come l' “Illustrazione Italiana” non ospitano mai fotografie di macerie né tantomeno di cadaveri, ma soltanto immagini rassicuranti, di monumenti protetti da impalcature, muretti di mattoni e sacchi di sabbia.

Il tentativo di «minimizzare» acquista toni di inaudito cinismo nelle parole di alcuni commentatori. Su “Critica Fascista” del dicembre del 1942 Emilio Canevari scrive: «Quale danno è stato poi prodotto dai famosi bombardamenti? Lo ha detto Mussolini: sono state buttate a terra alcune centinaia di case e ciò favorirà il rinnovamento edilizio contro il cattivo gusto antico e nuovo e sono state uccise meno di duemila persone. È doloroso perché si tratta in genere di donne, vecchi e bambini. Ma dobbiamo anche ricordare che queste cifre valgono sì e no alle perdite per incidenti automobilistici di un anno nelle metropoli moderne. Ma se il timore bombardamenti riuscisse a frenare l'urbanesimo con tutte le sue piaghe, ciò sarebbe certo un beneficio. Finalmente i borghesi se ne andranno nei loro poderi e li cureranno maggiormente».

Terrore a Cefalonia

Si batterono da eroi contro lo strapotere del nemico. Duemila di loro erano morti in battaglia sotto i bombardamenti degli stuka e dell' artiglieria tedesca. Il 21 settembre di quel 1943 i superstiti alzarono bandiera bianca. Si erano arresi, ma furono massacrati. Caddero, così, a Cefalonia, dai cinque ai sei mila e cinquecento soldati italiani della divisione Acqui. I corpi, depredati, furono gettati in mare o in specie di foibe dell'isola o sommariamente interrati. Disse a Norimberga il generale Telford Taylor, pubblico accusatore: "Questa strage deliberata di militari italiani è una delle azioni più arbitrarie e disonorevoli nella lunga storia del combattimento armato". Hubert Lanz, comandante del XXII corpo d'armata della Wehrmacht, fu condannato alla pena irrisoria di 11 anni, ma presto fu graziato. In Italia i 30 responsabili diretti del gigantesco assassinio non sono mai stati citati in giudizio.

Quella di Cefalonia è sicuramente la più drammatica e la più nota delle tragedie che coinvolsero i reparti italiani subito dopo l’8 settembre. Intere armate, in Grecia, nei Balcani, in Albania, furono lasciate in balia di se stesse. Chi si rifiutò di consegnare le armi all'ex alleato ne subì la reazione violenta e criminale. Ma tutto finì nell'Armadio della vergogna. Nascosto per non turbare il nuovo sistema di alleanze. Nascosto per cercare di cancellare le gravissime responsabilità dell'Alto comando italiano. Gli assassini non furono neanche disturbati con 'avvisi di garanzia'. Hanno dormito sonni di giusti. I superstiti della divisione Acqui furono, invece, processati. Erano stati accusati di ribellione per aver convinto il generale Antonio Gandin a non arrendersi. Vennero assolti, però.

Così scriveva, nell’aprile 2004, Franco Giustolisi nel suo libro “L’Armadio della vergogna” Ed. Nutrimenti.

Roma, 19 novembre 2013

Alfred Stork condannato all'ergastolo dal Tribunale militare di Roma.

Chi è Alfred Stork?

Caporale del battaglione Cacciatori di montagna, si propose volontariamente per far parte di uno dei due plotoni di esecuzione che passarono per le armi 129 ufficiali italiani - l'intero Stato maggiore della Divisione Acqui - sparando dall'alba al tramonto.

«Ci hanno detto che dovevamo uccidere degli italiani, considerati traditori»; si è giustificato quando lo hanno sentito. Che quegli ufficiali fossero prigionieri di guerra fu considerato un dettaglio minore. Stork, aveva vent'anni nel 1943. Oggi è un arzillo novantenne, che risiede in Germania. Ieri è stato condannato in primo grado all'ergastolo dal tribunale militare di Roma. «Anche se ci fu un ordine del Fuhrer, questo non significa che partecipare a un atto barbaro e criminale, contrario a tutte le convenzioni internazionali, si possa considerare legittimo» dice il procuratore militare di Roma, Marco De Paolis.

I familiari delle vittime hanno dovuto aspettare 70 anni per avere giustizia. Con la sentenza del tribunale militare, l'Eccidio di Cefalonia esce dai libri di storia e diventa una verità giudiziaria.

Cosa accadde a Cefalonia?

«Le forze armate italiane non esistono più», afferma un comunicato tedesco del 10 settembre 1943. In questo giorno, infatti, l'occupazione dell'Italia è un fatto compiuto e confermato dalle cifre delle spoliazioni militari che il generale Jodl traccia in apporto per Hitler: un milione e 255.660 fucili; 38.383 mitragliatrici; 9.986i pezzi di artiglieria; 15.500 automezzi; 67.600 fra muli e cavalli, e vestiario per 500.000 uomini (ma non sono cifre vere perché forse nell'euforia del Gran Quartiere generale del Führer, si propinano anche dati di questo tenore: «catturati 4.553 aerei e 970 mezzi «corazzati» quando in realtà, al momento della resa, l'Italia non possiede che 272 carri armati e poche centinaia di aeroplani operativi).

Ogni resistenza dell'esercito italiano è sparita, in quanto forza organizzata, ma - al di là del mare e dei confini continentali - rimangono intatte, anche se non utilizzate nel loro potenziale offensivo, notevoli forze. Il loro atteggiamento, in generale, è quello di una vera e propria rivolta contro i tedeschi - gli odiati alleati di ieri - ma anche contro gli ambigui ordini di Roma; una rivolta tuttavia di tipo nuovo, nella storia d'Italia, perché vi confluiscono sia lo spirito degli ufficiali «ribelli» gelosi del proprio «onore militare», sia l'«aspirazione alla libertà» che viene dal basso. È la svolta storica in cui si inserirà la Resistenza.

Il disfacimento dell'esercito all'estero dovuto soprattutto al fatto che, nelle ore dell'agonia, il comando supremo lo ha abbandonato, lo ha lasciato a sé, ha consentito che si sfasciassero le armate purché si salvasse il gruppo di potere che sta attorno al re e alla Corte e che finge di credere che la sua salvezza coincide con quella del Paese travolto dalla tragedia. Ma dove questo veleno dell'ambiguità non giunge, l'esercito, dato così facilmente per spacciato in patria, si batte in terra straniera con un accanimento, con una ostinazione che trova ben pochi riscontri nella storia militare di tutti i tempi: e se crolla, crolla a testa alta.

Nei Balcani e in Dalmazia, dove abbiamo 30 divisioni, in Grecia e nel Dodecaneso - la situazione è simile a quella dell’Italia metropolitana: da tempo i tedeschi hanno già occupato le posizioni migliori per disgregare e disorganizzare l'esercito italiano e hanno istillato a più livelli l'illusione che, con l'uscita dell'Italia dalla guerra, i nostri soldati potranno sottrarsi al carattere perentorio di una scelta definitiva - o da una parte o dall'altra - e tornare in patria al più presto. È appunto facendo leva su questa illusione che i tedeschi ottengono i primi successi, trovano un facile terreno di intesa con gli Alti Comandi disorientati e avviliti, ora che non debbono più «obbedire alle direttive del regime fascista» (come scrive un ufficiale del presidio di Lero alla famiglia) ma decidere autonomamente.

Bibliografia:

Franco Giustolisi, “L’Armadio della vergogna”, Ed. Nutrimenti 2004

Enzo Biagi, "La seconda guerra mondiale. Parlano i protagonisti", Rizzoli 1990

La guerra totale applicata all’Italia - La strage di Meina

15 settembre 1943

Tre fatti esemplari segnano, alle origini, il rapporto fra i resistenti e l'occupante (nazista): la strage di Meina, l'incendio di Boves, la battaglia di San Martino. Ovverossia il genocidio e la guerra totale applicati all'Italia. Questi tre episodi di paura e di sangue servono a illustrare i modi e le ragioni della guerra totale, e l'odio dell'italiano per chi non è più, scrive Croce, «l'umano avversario / nelle umane guerre / ma l'atroce presente nemico / dell'umanità». Un nemico omogeneo in cui l'italiano del settembre (1943) non distingue fra soldato e poliziotto, fra tedesco e nazista, fra giovane e vecchio, fra ardito e riservista: «I territoriali», si legge in un diario, «non è che siano meno feroci dei loro compagni combattenti. Torturano per dare l'esempio, fucilano, impiccano». Un nemico odiato dopo tanti nemici combattuti senza ragione e senza odio. Per gli italiani umili il tedesco è il diavolo. Su una cappella valdostana si leggerà la dedica alla Madonna: «Pour nous avoir sauvé des Allemands».

La strage di Meina (15 settembre 1943)

Meina è un villaggio residenziale sulla riva del lago Maggiore, luogo di rifugio, nel settembre del 1943, di famiglie israelite. Alcune hanno qui le loro ville; gli ebrei rimpatriati da Salonicco dopo l'occupazione tedesca abitano in albergo. Le famiglie Fernandez, Mosseri, Torres, Modiano ali hotel Meina dove è arrivata da Milano, la famiglia Pombas; in tutto, diciassette persone. Nei giorni dell'armistizio passano le punte motorizzate tedesche che vanno a chiudere i valichi con la Svizzera, ma il 15 settembre un reparto SS mette presidi nei centri rivieraschi e il Comando a Baveno. Sono SS reduci dal fronte russo, specializzate nella strage dell’ebreo; lassù il massacro è finito, qui si può continuare, anche se, al confronto si tratterà di briciole.

Meina è un villaggio residenziale sulla riva del lago Maggiore, luogo di rifugio, nel settembre del 1943, di famiglie israelite. Alcune hanno qui le loro ville; gli ebrei rimpatriati da Salonicco dopo l'occupazione tedesca abitano in albergo. Le famiglie Fernandez, Mosseri, Torres, Modiano ali hotel Meina dove è arrivata da Milano, la famiglia Pombas; in tutto, diciassette persone. Nei giorni dell'armistizio passano le punte motorizzate tedesche che vanno a chiudere i valichi con la Svizzera, ma il 15 settembre un reparto SS mette presidi nei centri rivieraschi e il Comando a Baveno. Sono SS reduci dal fronte russo, specializzate nella strage dell’ebreo; lassù il massacro è finito, qui si può continuare, anche se, al confronto si tratterà di briciole.

Un plotone viene diritto all'hotel, cattura gli ebrei. Chi li ha indirizzati? Le voci corrono nel piccolo paese sulla riva del lago. Si dice che siano stati i Petacci, i parenti di Claretta l'amante di Mussolini, per vendicare le ironie e gli insulti del periodo badogliano. C'è chi parla invece di un cliente novarese: avendogli l'albergatore rifiutato una stanza, lo avrebbe denunciato come ebreo che favorisce gli ebrei. A fine guerra si racconterà di misteriosi giustizieri in divisa inglese (gli israeliani della VIII armata britannica?) venuti da Milano a regolare i conti. Ma non c'è niente di certo, i fatti certi sono questi, che avvengono, dal 15 settembre, nell'albergo.

I diciassette ebrei dopo la cattura sono stati riuniti in un salone al terzo piano. Sentinelle davanti alla 'porta, proibizione di avvicinarsi, unica eccezione per una signora milanese «ariana» fidanzata di un Pombas. Alla notizia della retata c'è stato il fuggi fuggi degli ebrei dalla costa, ma qualcuno non ha potuto evitare la cattura. Trascorrono sette giorni: gli ebrei sempre chiusi nel salone del terzo piano gli «ariani» che riprendono la solita vita. Siamo in tempi, di grandi egoismi e le SS si mostrano cortesi con gli «altri». Il 22 giunge da Baveno un giovane ufficiale di nome Krüger, riunisce gli «altri» e dice: «Vi avviso che stanotte trasporteremo gli ebrei in un campo di lavoro. Prego scusare se ci sarà un po' di disturbo». E agli ebri tramite l'interprete, la signora Rosenberg: «stanotte partite per un campo di lavoro che è a duecento chilometri. Restano, per il momento nonno Fernandez e i suoi tre nipotini. Troveremo per loro un mezzo di trasporto più comodo».

Il viaggio notturno degli ebrei di Meina non è lungo duecento chilometri, termina appena fuori il paese, in riva al lago. I tedeschi li fanno scendere, ordinano agli uomini di togliersi la giacca (hanno una lunga esperienza, una tecnica precisa, evitano le fatiche inutili come quella di togliere le giacche ai cadaveri da affondare nel lago). Poi li uccidono a colpi di rivoltella alla nuca, gli legano dei pietroni al collo con funicelle di acciaio, li buttano in acqua. E stato un lavoro notturno affrettato: le correnti del lago slegano i pietroni, l'indomani i cadaveri affiorano, i pescatori si avvicinano. Una barca ne traina due a riva mentre passa in bicicletta da Arona la signorina Galliani, frequentatrice dell'hotel Meina: «Ma li conosco» dice «lui è un Fernandez, lei è la signora Maria Mosseri». Arrivano i carabinieri. «Via», dicono, «lasciate stare. I tedeschi non vogliono che ci occupiamo di questa faccenda».

Nella notte fra il 23 e il 24 vengono trucidati il nonno Fernandez e i nipotini. Si odono gli urli dei bimbi, le implorazioni del vecchio, gli spari. La macabra pesca continua. Se affiora un cadavere, le SS lo raggiungono in barca e lo sventrano con le baionette perché si riempia d'acqua. Poi trovano un metodo più sicuro: li trascinano a riva e li bruciano con i lanciafiamme.

Negli altri paesi l'eliminazione avviene giorno per giorno.

Un rapporto dei carabinieri del 30 settembre dà queste cifre di ebrei uccisi e gettati nel lago: Arona 4, Meina 12, Stresa 4, Baveno 14. Forse non è la cifra esatta, ma non è questo che conta. L'ordine di uccidere è arrivato a Baveno da Milano, dal capitano Saewecke.

La lezione di Meina.

La strage degli ebrei sul lago Maggiore dà agli italiani del settembre la lezione agghiacciante del genocidio. Lezione diretta, inequivocabile, che dovrebbe mettere fine alle mormorazioni, ai dubbi. Ma l'incredulità è tenace, l'italiano, come gli altri occupati, come il mondo, non vuole credere a un delitto cosi fuori di misura. Da noi le voci sulla persecuzione sono arrivate da alcuni anni; poi il sospetto del massacro, portato dai nostri soldati, reduci dal fronte russo o dai Balcani. Tutti quegli ebrei deportati; gli altri usati come schiavi; e dietro qualcosa di spaventoso, di inconfessabile.

“Un ebreo vestito di nero correva agitando un bastone; allontanava i bambini dalla tradotta, sapeva che i tedeschi sparavano senza pietà. Una ragazza passando lungo la nostra tradotta senza mai sostare, con voce calda, lontana, ripeteva in latino una preghiera: chiedeva pane. Era un'ombra, sembrava uscita da un mondo di bestie” (da “La guerra dei poveri” di Nuto Revelli).

Il diarista italiano che vede e scrive in una stazione polacca, nell'estate del 1942, arriva a immaginare un mondo di bestie, non lo sterminio burocratizzato e scientifico delle camere a gas. I reduci come lui raccontano, ma nell'Italia del 1943 l'opinione pubblica non può pensare la «soluzione finale», cioè lo sterminio di un popolo intero, donne vecchi e bambini. Non ci pensano neppure gli ebrei italiani, anche se ospitano dei correligionari austriaci, cecoslovacchi e francesi sfuggiti al massacro. Nessuno ha visto con i suoi occhi, tutti pensano che «qui non succederà». Molti israeliti italiani non ci credono neppure dopo Meina, neppure nei primi mesi della repubblica fascista. Ce ne sono che si rivolgono al ministro fascista Buffarini Guidi per sapere se è proprio vero. La guida politica della comunità ebraica italiana è mediocre, ferma su posizioni di prudentissima rassegnazione.

Dopo Meina si dà la caccia all'ebreo in tutte le provincie italiane, negli stessi giorni si fa la retata degli israeliti francesi riparati nella valle Gesso, vicino a Cuneo, al seguito della IV armata. Sono circa 900, ne vengono catturati 493, solo 25 sopravviveranno alla deportazione. Caccia ai 55.000 ebrei fra locali e forestieri che si trovano in Italia. I tedeschi occupanti non hanno bisogno di una istruzione particolare: il generale SS, Karl Wolff ha partecipato alla strage in Polonia; il suo braccio destro generale Wilhelm Harster ha eliminato giudei in Olanda; a Trieste c'è Odilo Globocnik, colui che ha insegnato a Adolf Eichmann, il grande organizzatore dell'eccidio, come si possono usare le camere a gas.

(da “Storia dell’Italia partigiana” di Giorgio Bocca)

Rebecca Behar, Becky, sopravvissuta alla strage di Meina e degli ebrei dal Lago Maggiore del settembre-ottobre 1943, quando aveva poco più di tredici anni, ha dedicato gran parte della sua vita a portare testimonianza di quei tragici avvenimenti in ogni dove e soprattutto nelle scuole. Assieme al marito Paolo, ha incontrato migliaia di studenti, ha raccontato la sua storia ovunque, si è battuta per la verità contro ogni tentativo di strumentalizzazione e banalizzazione, contro ogni forma di razzismo, per salvare la memoria e la dignità di chi in quella orrenda strage scomparve nel nulla.

La sua voce era roca e dolcissima allo stesso tempo, preziosa e insostituibile.

Era cittadina onoraria di Trecate, di cui era cittadina onoraria.

Dal suo prezioso diario che ha lasciato:

“Era la camera 410, ultimo piano. Noi eravamo sei: i miei genitori, mia sorella, i miei fratelli. Ci spinsero dentro e c’erano altri sedici ospiti dell’albergo, sprangarono la porta con una sentinella dietro. Cedemmo i materassi agli anziani. C’era chi piangeva, chi pregava, i grandi provavano a farci coraggio. Fuori si sentivano urla, ordini, un gran via vai di tedeschi.

Dopo due giorni una SS, nemmeno ventenne, mi prese da parte e mi chiese: come ti chiami? Becky risposi. E lui: tu sei ebrea, un giorno ti sposerai, farai dei figli ebrei e saranno tutti nemici della grande Germania”.

Fu un massacro ... a Sant'Anna di Stazzema

Il Presidente della Repubblica ha dichiarato:

«Sant’Anna di Stazzema è uno dei luoghi simbolo della tragedia della Seconda Guerra Mondiale in cui affondano le radici più profonde dei valori della Costituzione repubblicana. Un luogo di memoria, di dolore immenso, insensato e ingiustificabile, divenuto emblema di riscatto civile, di ribellione alla violenza più feroce e disumana, di solidarietà, di ricostruzione morale e sociale.

E’ un dovere per la nostra comunità ricordare quanto avvenne settantanove anni or sono a Sant’Anna e nelle altre frazioni di Stazzema, quando militari nazisti delle SS, sostenuti da fascisti locali, misero in atto una delle stragi più efferate del conflitto.

Fu un massacro di vite innocenti. Donne, anziani, bambini - ben oltre cinquecento - vennero uccisi senza pietà. Tanti i corpi bruciati e resi irriconoscibili.

L’Europa toccò il fondo dell’abisso. Neppure l’infamia della rappresaglia poteva giustificare lo sterminio, la strategia dell’annientamento.

Da quegli abissi sono ripartiti il cammino del popolo italiano e del Continente europeo e spetta a ciascuno custodire e consegnare il testimone della memoria alle generazioni più giovani perché possano essere consapevoli protagoniste di un futuro responsabile in cui non siano più messi a rischio i valori della persona umana». Roma, 12/08/2023

Il presidente tedesco, il 26 maggio 2020, aveva nominato cavalieri due sopravvissuti alla Strage di Stazzema, Enrico Pieri ed Enio Mancini. Enrico Pieri ed Enio Mancini all'epoca dell'eccidio nazista avevano 10 e 6 anni. Il presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier aveva conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania (Verdienstkreuz am Bande) "per le particolari benemerenze acquisite verso la Repubblica Federale di Germania" ai due superstiti. Lo aveva comunicato direttamente agli interessati con una lettera l'ambasciata tedesca a Roma.

Nell'eccidio nazista del 12 agosto 1944 a S.Anna furono trucidati 560 civili, fra cui donne, anziani e bambini. Enrico Pieri aveva 10 anni ed ebbe la famiglia sterminata. Ennio Mancini aveva 6 anni e si salvò in una fase del rastrellamento.

I nazisti in ritirata fanno saltare i ponti di Firenze

I nazisti in ritirata fanno saltare i ponti di Firenze

Agosto 1944

Gli Alleati avanzano verso nord nell’Italia centrale.

Il 6 agosto i milleseicento partigiani della divisione Garibaldi entrano in azione nelle operazioni per la liberazione di Firenze (verrà liberata il 12 agosto).

Il 5 agosto la Wehrmacht aveva disposto l'evacuazione di Stazzema, paesino in provincia di Lucca ai piedi delle Alpi Apuane. Come in molti altri casi soltanto una parte della popolazione aveva obbedito all' ordine; anzi fino a quel giorno fatale, in seguito al diffondersi di voci tranquillizzanti, non soltanto fecero ritorno alle proprie case un gran numero di donne e bambini, ma si rifugiarono a Sant' Anna anche numerosi sfollati provenienti da altre frazioni. La sera dell'11 agosto i tedeschi, che ritirandosi oppongono una forte resistenza e si abbandonano ad ogni sorta di eccidi, emanano un ordine (in tedesco Bandenunternehmen) per «l'impiego delle truppe contro le bande» considerando tutti quelli che abitavano nelle zone di montagna come dei «partigiani».

L'unità della XVI divisione, in cui erano inquadrati anche soldati italiani delle SS, si muoveva verso Sant' Anna da quattro direzioni. Entrò in azione anche un discreto numero di collaborazionisti, almeno una quindicina. Guidarono i nazisti per le impervie mulattiere che portavano a Sant'Anna, si caricarono sulle spalle cassette di munizioni.

Il 12 agosto del ’44 fu un massacro.

All’alba del 12 agosto, reparti di SS, in tutto alcune centinaia, in assetto di guerra, salirono a Sant’Anna.

Li ammassarono prima contro la facciata della chiesa, poi li spinsero nel mezzo della piazza, una piazza non più lunga di venti metri e larga altrettanto, una piazza di tenera erba, tra giovani piante di platani, chiusa tra due brevi muriccioli;

e quando puntarono le canne dei mitragliatori contro quei corpi li avevano tanto vicini che potevano leggere negli occhi esterrefatti delle vittime che cadevano sotto i colpi senza avere tempo nemmeno di gridare.

Breve è la giustizia dei mitragliatori; le mani dei carnefici avevano troppo presto finito e già fremevano d’impazienza. Così ammassarono sul mucchio dei corpi ancora tiepidi e forse ancora viventi, le panche della chiesa devastata, i materassi presi dalle case, e appiccarono loro fuoco.

E assistendo insoddisfatti alla consumazione dei corpi spingevano nel braciere altri uomini e donne che esanimi dal terrore erano condotti sul luogo, e che non offrivano alcuna resistenza.

Intanto le case sparse sulle alture, le povere case di montagna, costruite pietra su pietra, senza intonaco, senza armature, povere come la vita degli uomini che ci vivevano erano bloccate.

Gli abitanti erano spinti negli anditi, nelle stanze a pianterreno e ivi mitragliati e, prima che tutti fossero spirati, era dato fuoco alla casa; e le mura, i mobili, i cadaveri, i corpi vivi, le bestie nelle stalle, bruciavano in un’unica fiamma. Poi c’erano quelli che cercavano di fuggire correndo fra i campi, e quelli colpivano a volo con le raffiche delle mitragliatrici, abbattendoli quando con grido d’angoscia di suprema speranza erano già sul limitare del bosco che li avrebbe salvati.

Poi c’erano i bambini, i teneri corpi dei bimbi a eccitare quella libidine pazza di distruzione. Fracassavano loro il capo con il calcio della «pistol-machine », e infilato loro nel ventre un bastone, li appiccicavano ai muri delle case. Sette ne presero e li misero nel forno preparato quella mattina per il pane e ivi li lasciarono cuocere a fuoco lento. E non avevano ancora finito.

Scesero perciò il sentiero della valle ancora smaniosi di colpire, di distruggere, compiendo nuovi delitti fino a sera.

A mezzogiorno tutte le case del paese erano incendiate; i suoi abitanti fissi e gli sfollati erano stati tutti trucidati. Le vittime superano di gran lunga i cinquecento, ma il numero esatto non si potrà mai sapere.

"Alcuni scampati all’eccidio erano corsi in basso a portare la notizia agli abitanti della pianura raccolti in gran numero nella conca di Valdicastello. La notizia la portavano sui loro volti esterrefatti, nelle parole monche che erano appena capaci di pronunciare e dalle quali chi li incontrava capiva che qualcosa di terribile era accaduto pur senza immaginare le proporzioni. Della verità cominciarono invece a sospettare nelle prime ore del pomeriggio quando le prime squadre di assassini scendendo dalle alture di Sant’Anna, si annunciarono sull’imbocco della vallata a monte del paese.

Li sentivano venir giù precipitosi,accompagnati dal suono di organetti e di canzoni esaltate, e quel ch’è peggio dal rumore di nuovi spari, da nuove grida, che non convinti di aver ben speso quella giornata, i tedeschi la completavano uccidendo quanti incontravano sul sentiero della montagna.

Alcuni che al loro passaggio s’erano nascosti nelle antrosità della roccia vi furono bruciati dentro dal getto del lanciafiamme. Una donna che correva disperata portando in salvo la sua creatura, raggiunta che fu, le strapparono dalle braccia il prezioso fardello, lo scagliarono nella scarpata e lei stessa l’uccisero a colpi di rivoltella nel cranio.

Molti altri furono raggiunti dalle raffiche di mitragliatori mentre fuggivano saltando per le balze della montagna, come capre selvatiche contro le quali si esercitava la bravura del cacciatore. Quando i tedeschi raggiunsero Valdicastello cominciando a rastrellare gli abitanti, il paese era già stretto dall’angoscia; gli abitanti serrati nelle case e nascosti alla meglio; la strada deserta; tutti oppressi da un incubo di morte. Il passaggio dei tedeschi dal paese si chiuse con la discesa del buio sulla valle, dopodiché ottocento uomini erano stati strappati dalle case e condotti via, e un’ultima raffica di mitragliatrice accompagnata da un suono più sguaiato e atroce di organetto, aveva tolto la vita ad altri quattordici infelici, scelti a caso».

Alla fine le vittime di questa strage furono 560, tra cui molti anziani, donne e bambini.

Quella mattina la furia omicida si scatenò anche contro una bambina di 20 giorni, Anna Pardini: morirà un mese dopo, troppo piccola per sopravvivere alle ferite.

Nella piccola chiesa di Sant’Anna di Stazzema, il 29 luglio 2007, per la prima volta dopo 63 anni, sono tornate a suonare le note di un organo. Quello preesistente fu distrutto, a scariche di mitra, durante la strage nazista del 12 agosto 1944 e non fu più sostituito. Il dono del nuovo organo è il frutto della sensibilità e dell’impegno di due musicisti tedeschi di Essen, i coniugi Maren e Horst Westermann, i quali, da un lustro, raccolgono fondi in Germania e in Italia organizzando concerti espressamente finalizzati a questo scopo.

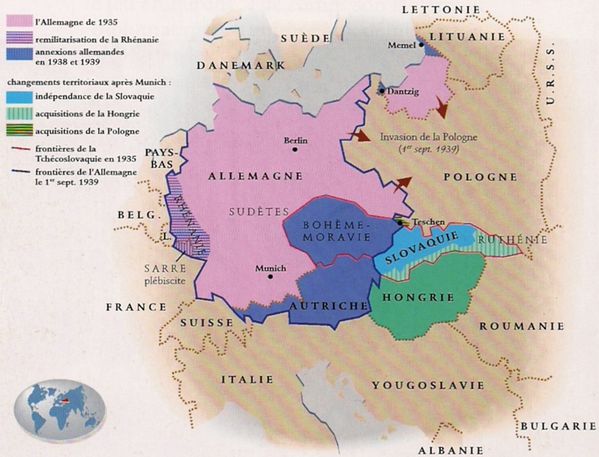

29 settembre 1938: la conferenza di Monaco

«Hanno scelto il disonore per evitare la guerra, avranno il disonore e la guerra» Winston Churchill

Per le dittature in Europa, un modo per uscire dalla crisi del 1929 è quello di preparare la guerra.

La svolta avviene nel 1936. In marzo, il Reich occupa la zona smilitarizzata della Renania, in flagrante violazione delle clausole del trattato di Versailles; in ottobre la Germania e l’Italia firmano un protocollo che preconizza la realizzazione di una grande intesa antibolscevica. Il 1° novembre, Mussolini parla di un «asse Roma Berlino».

L’intervento delle dittature al fianco dei nazionalisti spagnoli, primo frutto dell’alleanza, fa apparire la guerra di Spagna come la prova generale del futuro conflitto mondiale.

Di fronte alle azioni di forza hitleriane, quando tra l’estate del 1936 e la primavera del 1939 quattro stati europei perdono la loro indipendenza, le democrazie rifiutano di intervenire militarmente. L’anno 1937, che sembra dare ragione ai governi pacifisti, non è che un momento di calma. Dal novembre 1937, durante una conferenza segreta (*), Hitler mette al corrente i suoi generali e ministri dei suoi intenti di lungo termine, nel momento che Mussolini dichiara che «l’Italia è stanca di fare da guardia per l’indipendenza dell’Austria»: la via per l’Anschluss è aperta. L’11 marzo 1938, il cancelliere austriaco Schuschnigg è costretto a dare le dimissioni per lasciare il posto al filonazista Seyss-Inquart; il 12, l’Austria viene occupata e l’Anschluss ratificata dalla popolazione dei due paesi. Le democrazie condannano senza intervenire.

Forte dei successi, Hitler si rivolge verso la Cecoslovacchia, stato multinazionale creato nel 1919 dallo smembramento dell’impero austro-ungarico. In un violento discorso il Führer rivendica la riannessione al Reich dei Sudeti, territorio dove risiedono tre milioni di abitanti di origine germanica. La guerra sembra imminente: si mobilizza la Cecoslovacchia, la Francia, l’Italia, l’U.R.S.S. e la Germania richiamano i loro riservisti. All’ultimo momento, sir Chamberlein, primo ministro inglese, ottiene da Hitler il consenso per la convocazione di una conferenza internazionale. Il 29 settembre 1938, Hitler, Mussolini, Daladier, primo ministro francese, e Chamberlain si ritrovano a Monaco senza che l’U.R.S.S. e la Cecoslovacchia, direttamente interessate, siano state invitate. Per evitare la guerra, Daladier e Chamberlain accordano a Hitler tutti i territori rivendicati.

A Parigi come a Londra, un grande entusiasmo popolare saluta il ritorno dei negoziatori. Léon Blum, al contrario, ritiene gli accordi di Monaco il prezzo di un «codardo sollievo». La Francia ha perso il prestigio dei suoi alleati orientali.

Quando il primo ministro inglese Chamberlain definì «la pace per i nostri tempi» gli accordi di Monaco,

Churchill dichiarò: «Hanno scelto il disonore per evitare la guerra, avranno il disonore e la guerra».

L’annessione dei Sudeti non è che il preludio a quello dell’intera Cecoslovacchia. All’indomani della Conferenza di Monaco, inizia lo smembramento dello Stato cecoslovacco: la Polonia e l’Ungheria estendono i loro territori. La Slovacchia di Tiso, alleato del Reich, proclama la sua indipendenza, e la Germania fonda un «protettorato di Boemia-Moravia». La Cecoslovacchia non esiste più.

(*) il resoconto di questa riunione è chiamato “protocollo Hossbach”.

Il “protocollo Hossbach”

Il 5 novembre 1937, Hitler riunì segretamente i suoi pricipali collaboratori. Nel resoconto di questi colloqui, conosciuto come “protocollo Hossbach”, dal nome del colonnello che trascrisse fedelmente il lungo monologo del Führer, sono sviluppati e specificati i temi contenuti nel Mein Kampf del 1924. La Germania doveva conquistare con la forza uno spazio vitale (Le-bensraum) nell’Europa orientale, in modo da assorbire la sua eccedenza demografica; L’obiettivo primario è dunque quello di «abbattere in un sol colpo l’Austria e la Cecoslovacchia» per proteggere il Reich e accrescere le sue risorse. Solo nel 1943, secondo i calcoli del Führer, quando la Germania avrà raggiunto la piena potenza militare, si potrà intraprendere lo scontro ineluttabile con la Francia.

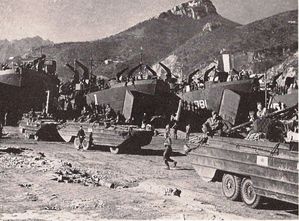

11 settembre 1943: la battaglia di Salerno

Mentre una nuova Italia s'annunciava dalle rovine nel golfo di Salerno la battaglia era giunta al suo momento critico.

La città era terra di nessuno. Le artiglierie piazzate sulle colline l'avevano sotto il tiro e i tedeschi vi facevano frequenti contrattacchi, impegnando battaglia nelle strade.

Gli inglesi entrarono a Salerno nel pomeriggio dell'undici settembre ma senza occuparla stabilmente. Il porto era inservibile e quindi il possesso della città aveva una importanza molto relativa. L'epicentro della battaglia era più a Sud.

A tappe forzate stavano giungendo sul campo gli effettivi di quattro Divisioni che il maresciallo Kesselring faceva affluire dal Napoletano e dalla Calabria. La situazione della V Armata si faceva sempre più critica.

A tre giorni dallo sbarco gli Alleati non erano ancora riusciti a colmare la breccia al centro del loro schieramento e perdevano terreno per effetto dei contrattacchi tedeschi. In questo varco, alla confluenza del fiume Sele col Calore, Kesselring fece il massimo sforzo nel tentativo di tagliare in due la testa di ponte e ricacciare in mare gli Alleati.

L'attacco tedesco cominciò il 12 settembre e continuò per tutta la giornata del 13. Convergendo verso Persano sul Sele, carri armati e fanterie si spinsero avanti obbligando gli americani a ripiegare verso la spiaggia, malgrado l'appoggio dell'aviazione.

La lotta fu particolarmente accanita attorno a un vecchio tabacchificio che i tedeschi trasformarono in trappola per i carri armati americani. Ne fecero entrare parecchi, uno a uno, e li distrussero col lancio delle granate a mano e col tiro dei «panzerfaust».

Il 13 settembre i tedeschi erano ormai vicinissimi al mare. Quella sera gli americani ebbero la sensazione della disfatta e Kesselring credette di avere la vittoria a portata di mano. Clark allora chiese per la notte successiva l'intervento della Divisione aviotrasportata rimasta di riserva in Sicilia.

Clark aveva portato a terra il comando. Per evitare che, com'era accaduto in Sicilia, si sparasse contro i paracadutisti, ordinò che il fuoco d'artiglieria cessasse a mezzanotte meno cinque.

Il 14 settembre cominciò la riscossa alleata. Tutta l'aviazione del Nordafrica e della Sicilia si rovesciò sulla testa di ponte sconvolgendo le retrovie del nemico.

Intanto le navi da guerra inglesi serravano sotto la costa aprendo un fuoco terrificante.

Sotto quelle bordate lo slancio dei tedeschi si spense.

Essi avevano perduto la grande occasione di ributtare in mare l'avversario.

Clark aveva di nuovo in mano la situazione e rilanciava l'offensiva. Le sue Divisioni riconquistavano uno ad uno i paesi che avevano dovuto sgomberare. La battaglia di Salerno era vinta.

Bibliografia:

Manlio Cancogni in AA.VV - Dal 25 luglio alla Repubblica - ERI 1966

il regno del Sud

Uno dei punti oscuri del dopo 8 settembre 1943 e dopo la fuga del re Vittorio Emanuele III

(il cui potere era limitato ad appena quattro province, Lecce, Taranto, Brindisi e Bari, mentre tutto il resto dell'Italia del Sud era sotto l'autorità illimitata dell'AMGOT, Governo militare alleato 'per i territori occupati), fu il fatto che si tardò circa un mese a dichiarare guerra alla Germania. Un ritardo tale da produrre o da aumentare la diffidenza degli stessi alleati, da suscitare persino la sorpresa di Eisenhower. In occasione della firma del lungo armistizio a Malta (29 settembre), fu proprio lui, straniero, a ricordare a Badoglio la sorte che toccava agli italiani ancora in divisa militare, fucilati come partigiani dai tedeschi: «Dal punto di vista alleato la situazione può anche restare com'è attualmente, ma per difendere questi uomini, nel senso di farli divenire combattenti regolari, sarebbe assai più conveniente per l'Italia dichiarare la guerra». La risposta di Badoglio, di fronte a un argomento così perentorio fu quanto mai elusiva:« Questo punto di vista è già stato considerato, ma si ritiene che in questo momento il governo italiano abbia influenza sopra una frazione troppo piccola del territorio nazionale per poter fare questa dichiarazione». Pretesto, come ognuno vede, ben magro e in contraddizione flagrante col proclama del 13 settembre (nel messaggio trasmesso al popolo italiano il 13 settembre, Vittorio Emanuele III, dopo aver giustificato la propria fuga coll'intento d'evitare «più gravi offese a Roma capitale intangibile della patria» annunciò che «tornerà a splendere la luce eterna di Roma e d'Italia ... essendo il vostro re ieri come oggi sempre con voi indissolubilmente legato al destino della nostra patria immortale»).

Eppure la dichiarazione di guerra, anche se cosi' ritardata, anche se strappata a stento (il vecchio sovrano solo l’11 ottobre dopo una lunga discussione si decide a far notificare alla Germania, tramite l'ambasciatore a Madrid, che« l'Italia si considera dalle ore 15 del giorno 13 ottobre in stato di guerra colla Germania»), resta tuttavia il fatto nuovo e positivo che apre una nuova possibilità di vita al governo del Sud, che sblocca sul piano internazionale la situazione. Ad essa segue l'immediato riconoscimento dell'Italia come potenza cobelligerante, la sanzione delle potenze alleate a un governo che prima era si può dire incerto su tutto, anche sulla propria esistenza:

“I governi della Gran Bretagna, degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica riconoscono la posizione del R. Governo italiano cosi com'è stata delineata dal maresciallo Badoglio e accettano la collaborazione attiva della nazione italiana e delle sue forze armate come cobelligeranti nella guerra contro la Germania”.

da “Storia della Resistenza italiana” di Roberto Battaglia Einaudi 1964

/image%2F1186175%2F20140810%2Fob_e5a2c4_logo-anpi-copie.bmp)