l'italia tra ottocento e novecento

La funzione della scuola dopo l’Unità d’Italia

«L’Italia è fatta, ora occorre fare gli italiani»

il Regno d'Italia nel 1861 e il Re Vittorio Emanuele II

I governi, nei primi anni dopo l’Unità d’Italia, tenteranno di utilizzare gli strumenti di una pedagogia nazionale con lo scopo di «fare» i nuovi italiani. Si trattava di creare una cultura comune, cultura «intellettuale» e cultura politica essendo indissolubili.

La parola d’ordine fu l’educazione: per mezzo dell’educazione si dovevano formare gli italiani, insegnare loro i valori della patria, della monarchia, l’amore del Paese e del sovrano. E soprattutto preparare le future classi dirigenti.

Il primo ostacolo a questa unificazione culturale era la lingua. Doppio problema, in realtà, a causa della mancanza di una lingua comune, che testimoniava dell’incompiutezza culturale del paese, ma sottolineava anche fortemente la frattura tra le élite colte che avevano adottato l’italiano come lingua comune, cioè nel 1860 il 2,5% della popolazione, e la grande maggioranza che utilizzava i dialetti molto diversi tra loro. Questi dialetti erano d’altronde anche delle «lingue», con delle opere notevoli come, a Roma, quella di Gioacchino Belli che compose all’inizio del XIX secolo centinaia di sonetti in «romanesco».

Nel 1868, Alessandro Manzoni, l’autore dei “Promessi sposi”, fu incaricato dal ministro della Pubblica istruzione di redigere un rapporto destinato a «aiutare a rendere più universale, in tutti gli strati della popolazione, la conoscenza della lingua corretta». Questo rapporto mise in evidenza il legame molto forte tra la lingua e il sentimento nazionale e propose una soluzione relativamente autoritaria, scegliendo il fiorentino come modello, cioé imponendo la lingua di alcune élite a tutti gli italiani. Questo implicò, per esempio, di dover scegliere, nei primi anni dopo l’Unità d’Italia, degli insegnanti toscani. Fu così che all’insegnamento fu affidato il compito di “italianizzare” il paese.

Nel 1861, la situazione, da questo punto di vista, era assai catastrofica: il 78% degli italiani non sapeva ne leggere ne scrivere (54% in Piemonte, Lombardia e Liguria contro il 90% in Sicilia e in Sardegna).

L’organizzazione scolastica si basava su di una legge del 1859, la legge Casati, che regolava l’insieme delle norme, fino all’università, stabilendo il principio di una scuola elementare unica, gratuita ed obbligatoria per maschi e femmine, e dipendente finanziariamente dai comuni, mentre le scuole superiori e le università dipendevano dallo Stato. Questa prima differenziazione indica una ineguaglianza di trattamento e un’emergenza tra l’insegnamento elementare e quello secondario: bene il secondario, e ancor più l’insegnamento superiore, che è oggetto di una reale attenzione dello Stato. Infatti, certi comuni, troppo poveri per finanziare la scuola, la lasciano organizzare dal clero del luogo.

Ogni strato sociale doveva ricevere un tipo di insegnamento specifico: l’insegnamento elementare doveva inculcare nelle classi popolari obbedienza, diligenza, pazienza, amore dell’ordine e del lavoro, mentre l’insegnamento secondario doveva rispondere al desiderio di cultura e d’istruzione delle classi medie che costituivano le forze vive della nazione, i funzionari e gli impiegati di domani, così pure gli insegnanti laici della scuola italiana.

Benché la legge Casati presentasse, nell’Italia di fine XIX secolo, un carattere fortemente innovatore, in quanto strappava parzialmente al clero una delle sue prerogative più importanti, essa andava tuttavia incontro al modo di sentire di una buona parte della classe dirigente, divisa tra il desiderio di imitare i paesi più evoluti nel campo dell’educazione e la paura che l’analfabetismo delle masse non generasse un clima rivoluzionario.

La legge Casati fu sostituita, nel 1881, dalla legge Coppino, più realista: non occorreva dare un insegnamento comune a tutti i ragazzi dai 6 ai 12 anni, e doveva limitarsi alla fascia dai 6 ai 10 anni. «Non dobbiamo dimenticarci – scriveva Coppino – che i bambini del popolo devono apprendere nella scuola primaria la conoscenza e i comportamenti utili alla vita delle famiglie e dei luoghi, e che devono essere aiutati nel loro desiderio di rimanere nella condizione che la natura ha dato loro, piuttosto che di cercare di distaccarsene».

Occorsero vent’anni per formare degli insegnanti validi: nel 1901, diverse scuole di campagna restarono chiuse per mancanza di personale. I risultati si fecero, perciò, attendere e furono contrastanti: l’istruzione elementare restò molto dipendente dalla situazione locale, influenzata fortemente dalla presenza del clero, e riproduceva, dunque, gli squilibri già esistenti nelle varie parti del Paese.

Nel 1901, il 50% della popolazione adulta italiana non sapeva ancora ne leggere ne scrivere (30% nel Nord, 70% nel Sud, mediamente). Tuttavia lo Stato era riuscito ad utilizzare l’istruzione elementare per cominciare a forgiare un sentimento di appartenenza alla comunità nazionale. Il successo di opere come Cuore di Edmondo De Amicis ne è l’esempio. Ma questa istruzione aveva anche alimentato lo spirito battagliero della classe operaia, ormai più istruita, più aperta e quindi più combattiva.

Traduzione da un articolo di Catherine Brice, docente all’Università di Paris Est, specialista di Storia politica dell’Italia della fine del XIX secolo

Registro dell’anno scolastico 1861-1862 della scuola elementare del Comune di Lissone (classi I, II e III maschile del maestro Giovanni Mussi)

Registro dell’anno scolastico 1869-1870 della scuola elementare di Cassina Aliprandi (classi I e II maschile e femminile, maestra Maria Brambilla Pisoni). Il comune di Cassina Aliprandi (comprendente le frazioni di Santa Margherita, Bini e Aliprandi) venne unito al Comune di Lissone dal 1° giugno 1869.

stemma del Comune di Cassina Aliprandi

Luigi Sturzo e la fondazione del Partito popolare

Giorgio Candeloro, storico italiano del dopoguerra, tratteggia i momenti principali che precedettero la fondazione del Partito popolare italiano nel 1919. Al centro della vicenda è la figura di don Luigi Sturzo, un sacerdote siciliano con una grande passione politica che, all'inizio, lo ha avvicinato al Movimento dei democratici cristiani. Al contrario di Murri (*), però, Sturzo, anche se spesso in conflitto con il Vaticano, rimase sempre fedele alla Chiesa. Al centro dell'azione di Sturzo è l'idea di fare del Ppi un partito non confessionale, anche se chiaramente ispirato ai valori cristiani, e aperto ai problemi sociali.

Nato a Caltagirone nel 1871, per molti anni prosindaco della sua città, Sturzo fin da giovane era stato attivo nelle organizzazioni cattoliche e aveva aderito alla corrente democratico-cristiana. Dopo lo scioglimento dell'Opera dei Congressi, aveva obbedito alle direttive papali ed evitato di seguire il Murri nella ribellione: ma aveva posto con molta chiarezza fin dal 1905 l'esigenza di un partito dei cattolici democratici, non confessionale, e autonomo nel campo politico. Nel 1915 era stato nominato segretario della Giunta direttiva dell'Azione cattolica, organo centrale di coordinamento istituito da Benedetto XV, assumendo così una funzione preminente nel movimento cattolico a livello nazionale. Molta risonanza ebbe quindi il discorso, che pronunciò a Milano il 17 novembre 1918, su i problemi del dopoguerra, nel quale delineò un programma politico La cui attuazione presupponeva evidentemente la nascita di un nuovo partito.

Contemporaneamente questa eventualità venne prospettata in una lettera a Sturzo pubblicata su Il Corriere d'Italia dal dirigente Lombardo Stefano Cavazzoni, il quale propose la formazione di un partito che fosse emanazione dell'Azione cattolica, analogamente al Centro tedesco. Sturzo rispose allora affermando che gli organismi di Azione cattolica non potevano «tramutarsi in organi di partito politico» e propose il nome di «Partito popolare», già usato dai cattolici trentini. «Bisogna dare la sensazione che non solo ci muoviamo per la difesa religiosa del popolo - egli disse - nel quale caso possiamo essere uniti anche con liberali onesti e con conservatori moderati [...], ma che abbiamo un contenuto sociale e che del popolo, oggi chiamato a nuovi destini, vogliamo essere emanazione, esponenti e amici, contro il monopolio socialista che, sotto la bandiera della democrazia rossa, vuole raccogliere tutti i proletari». In quei giorni Sturzo ebbe un colloquio col Segretario di Stato, cardinale Gasparri, al quale comunicò l'intenzione di fondare il nuovo partito ottenendone una sostanziale approvazione. Vi furono inoltre [...] alcune riunioni di dirigenti cattolici delle varie regioni, che ebbero lo scopo di preparare la fondazione del nuovo partito. Da queste riunioni [...] uscì la nomina di una commissione provvisoria, incaricata di preparare un Appello al paese e il Programma del Ppi. [...] L’Appello [...] affermava: «a uno Stato accentratore, tendente a limitare e regolare ogni potere organico e ogni attività civica e individuale, vogliamo sul terreno costituzionale uno Stato veramente popolare, che riconosca i limiti .della sua attività, che rispetti i nuclei e gli organismi naturali - la famiglia, le classi, i comuni, che rispetti la personalità individuale e incoraggi le iniziative private». Chiedeva pertanto «la riforma dell'istituto parlamentare sulla base della rappresentanza proporzionale, non escluso il voto alle donne, il Senato elettivo, come rappresentanza direttiva degli organismi nazionali accademici, amministrativi e sindacali; [...] la riforma della burocrazia e degli ordinamenti giudiziari e la semplificazione della legislazione; [...] il riconoscimento giuridico delle classi, l'autonomia. comunale, la riforma degli enti provinciali e il più largo decentramento nelle unità regionali». A queste rivendicazioni democratico-radicali non prive di una certa tendenza corporativista l'Appello aggiungeva altre richieste derivate dalla tradizione del movimento cattolico democratico: «Libertà religiosa, non solo agli individui ma anche alla Chiesa, per la esplicazione della sua missione spirituale nel mondo; libertà di insegnamento, senza monopoli statali; libertà alle organizzazioni di classe, senza preferenze e privilegi di parte; libertà comunale e Locale secondo le gloriose tradizioni italiche». [...] Nel complesso il Ppi si presentava al paese come un partito democratico avanzato per quanto riguardava la riforma elettorale e quella dell'ordinamento amministrativo dello Stato; si presentava inoltre come partito cristiano, senza peraltro proclamarlo esplicitamente, nell'affermazione di alcuni principi morali e nella difesa della «Libertà e indipendenza della Chiesa». Nel campo sociale il Ppi enunciava un programma generico di ispirazione solidaristica, destinato ad andare incontro alle esigenze di alcune importanti categorie contadine, come i coltivatori diretti, i piccoli affittuari, i mezzadri, i salariati fissi.

(G. Candeloro, Storia dell'Italia moderna, Vol. VIII, Milano, Feltrinelli 1987, pp 266-270)

________________________

(*) Dopo l’Unità d’Italia, anche i cattolici costituivano un punto di riferimento importante per il proletariato, in particolare per i contadini. Fin dal 1870 era sorta l'Opera dei Congressi, un vero e proprio contenitore di tutto l'associazionismo cattolico sul quale la Chiesa intendeva mantenere uno stretto controllo.

All'inizio del secolo però questa grande organizzazione cominciava a entrare in crisi tanto che nel 1904 veniva sciolta e sostituita da tre grandi Unioni, tutte dipendenti dalle gerarchie ecclesiastiche.

Alla stretta tutela della Santa Sede tendeva però a sottrarsi il Movimento dei democratici cristiani, capeggiato dal sacerdote Romolo Murri, che predicava un riformismo intransigente, guidava le lotte contadine con modalità simili a quelle del socialismo e, soprattutto, riscuoteva un successo straordinario (nel 1902 quasi 250.000 erano gli. iscritti al suo movimento). I cattolici conservatori e l'alto clero guardavano con diffidenza ai democratici cristiani ed erano poi ancor più allarmati dal progetto di Murri di dar vita a un partito, una vera eresia per i fedeli ai quali il papa aveva severamente vietato (non expedit) ogni impegno politico nel Regno d'Italia. L’impossibilità di partecipazione politica da parte dei cattolici ebbe certo effetti di rilievo sulla mancata nazionalizzazione delle masse.

Col passare degli anni, però, la stessa Chiesa si rendeva conto che un atteggiamento tanto rigido rischiava di farle perdere terreno nella società civile, investita da un processo di modernizzazione che incideva sui costumi e sui valori tradizionali. Era pericoloso lasciare la gestione del cambiamento solo nelle mani dello Stato laico, tanto più dopo l'esempio della Francia dove i governi radicali stavano attuando una politica accentuatamente anticlericale L’ipotesi di un partito cattolico era però scartata a priori e, infatti, il pontefice Pio X sospendeva a divinis Murri che, passato nelle file dei radicali, sarebbe stato poi scomunicato. Tuttavia veniva contemporaneamente ammorbidito il divieto alla partecipazione elettorale con accordi sotterranei al momento delle votazioni tra clerico-moderati e liberali: i cattolici si adoperavano per far confluire i voti dei fedeli su quei deputati che si impegnassero a difendere in

Parlamento gli interessi della Chiesa.

Una cartolina del 1900 mostra i principali rappresentanti del Movimento democratico cristiano.

Lo Statuto albertino

Lo Statuto albertino, nato nel 1848 come Costituzione del Regno di Sardegna, divenne nel 1861 la prima Costituzione dell'Italia unita. Queste le sue principali previsioni:

· l'Italia è una monarchia costituzionale. Il re è titolare del potere esecutivo ed esercita, insieme alle Camere, quello legislativo. Per quanto riguarda il primo, è sua la facoltà di nominare e revocare i ministri. Per quanto riguarda il secondo, il re ha il potere di sanzionare e promulgare le leggi approvate dal Parlamento. Senza sanzione e promulgazione del re, una legge, anche se approvata dal Parlamento, non può entrare in vigore;

· il Parlamento è formato da due Camere: la Camera dei deputati, eletta a suffragio censitario da una parte del popolo, e il Senato, nominato direttamente dal re;

· a tutti i cittadini vengono riconosciuti alcuni importanti diritti: uguaglianza giuridica, libertà individuale, libertà di domicilio, libertà di stampa, libertà di riunione, diritto di proprietà.

È vero che, mentre la formulazione astratta degli articoli sembra riconoscere indistintamente a tutti questi diritti, la realtà concreta era ben diversa. La legge, infatti, non era il prodotto di un Parlamento eletto a suffragio universale e perciò rappresentativo degli interessi e degli orientamenti di tutte le classi sociali presenti in Italia. In questo modo i diritti non avevano un significato davvero universale, ma classista. Ciò non toglie l'importanza del riconoscimento formale dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

È fondamentale ricordare che lo Statuto albertino era una costituzione flessibile. Come sappiamo, questo significa che esso poteva essere modificato attraverso delle semplici leggi ordinarie, secondo le esigenze politiche del sovrano e della maggioranza di governo. Proprio questa flessibilità permise ai fascisti di cancellare i diritti previsti dallo Statuto lasciandolo formalmente immutato.

Bibliografia:

Mauro Albera e Giovanni Missaglia – Professione cittadino – Ed. Hoepli Milano 2008

Politica ed emigrazione dopo l’unità

Dopo l’unità, il nuovo regno si trova a dover fronteggiare enormi difficoltà. A un paese rurale, diviso tra un Nord e un Sud, l'unificazione ha dato unicamente una facciata monarchica. Tutto dipenderà dallo sviluppo economico e dalle iniziative politiche. Le trasformazioni sono ancora più urgenti a causa della crescita demografica che fa passare la popolazione da venticinque milioni nel 1866, a trentuno milioni nel 1887. Il territorio non è sufficiente e le famiglie conoscono la povertà e persino la fame. Vanno verso i porti dove le navi cominciano a trasportare gli emigranti nei continenti nuovi e lontani - l'America - o nella vicina Africa settentrionale. Altri emigrano in Francia.

A questo popolo manca la possibilità d'imporsi, perché il suffragio è censuario. Bisognerà aspettare il 1882 perché una riforma elettorale faccia passare il numero degli elettori dal due al sette per cento! In simili condizioni la vita politica si svolge dentro un mondo isolato nel quale gli uomini politici non hanno da rendere conto che a minoranze di elettori e le «combinazioni» si elaborano «in ambito ristretto».

Nel parlamento la Sinistra parlamentare è in minoranza fino al 1876.

Agostino Depretis: presidente del Consiglio del primo governo della Sinistra del nuovo Regno d'Italia

Col suo arrivo al potere, essa governa mettendo in atto il "trasformismo", pratica politica dal duplice aspetto. In Parlamento, essa implica che il capo del governo si assicuri una maggioranza "trasformando" i capi dell'opposizione in alleati. Ciò avviene alla fine di lunghi negoziati, maneggi e compromessi spregiudicati. Per più di dieci anni, le «pastette» - caricatura della «combinazione» - assicurano il potere alla Sinistra.

L'altro aspetto del trasformismo, nella nazione questa volta, è una specie di patto tra gli ambienti borghesi dell'Italia settentrionale e i «galantuomini» del Mezzogiorno. Questi ultimi hanno licenza di continuare a gestire i propri averi a piacimento, sfruttando le masse di contadini analfabeti che non votano, esclusi come sono dalla riforma elettorale. In cambio i proprietari meridionali consentono ai rappresentanti della borghesia settentrionale di riformare lo Stato e di sviluppare un'economia moderna fra Torino, Milano e Genova, così da consolidare il loro potere nella società lombarda e piemontese sul modello delle altre nazioni dell'Europa occidentale. Questo compromesso sacrifica il Mezzogiorno, ma i privilegiati di Napoli, di Palermo, delle Puglie o della Calabria ci trovano un sicuro tornaconto.

Il decollo industriale e le trasformazioni sociali dopo il 1861

In cinquant’anni, dal 1861 al 1911, l’industrializzazione del nostro Paese, sia pur limitata per lo più ad alcune zone del nord e delle regioni centrali, consente all’Italia di partecipare al movimento espansivo dell'economia europea. L'Esposizione Internazionale che si tiene nel 1911 a Torino, nel cinquantenario dell'unità italiana, è l'espressione più tangibile di questa prima fase di modernizzazione della penisola. A quella data l'Italia figura infatti come il settimo paese industriale del mondo.

L'Europa, con la grande Esposizione Universale di Parigi del 1900, celebra la nascita del nuovo secolo in un'atmosfera di grande ottimismo. L'egemonia del Vecchio Continente si basa su uno sviluppo e economico e tecnologico sempre più impetuoso e sulle conquiste coloniali. Si passa dall'età del ferro e del vapore all'era dell'elettricità e del motore a scoppio. Comincia, dopo quella dell'oro, la grande corsa ai pozzi di petrolio.

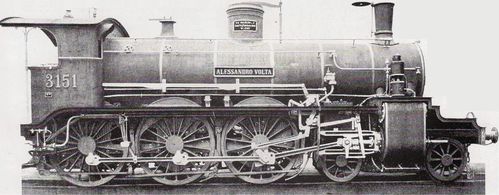

1900. Alla grande Esposizione Universale di Parigi, nel padiglione dedicato al materiale rotabile, viene esposta la locomotiva "Alessandro Volta".

Fra i paesi che traggono impulso da questo nuovo ciclo espansivo c'è anche l'Italia, che porta così a compimento la sua prima rivoluzione industriale. I capitali investiti nell'industria aumentano di tre volte fra il 1900 e il 1911; gli operai quasi raddoppiano, da 1.275.000 a 2.300.000; i politecnici e gli istituti universitari di economia e commercio assicurano nuove leve di tecnici e dirigenti alle imprese; e l'industrializzazione determina un incremento dell' occupazione anche nei servizi pubblici e privati. L'energia elettrica - il "carbone bianco" - diviene il simbolo di questa nuova Italia che s'industrializza, che cerca di colmare il divario che ancora la separa dai principali paesi dell'Europa occidentale. La prima centrale della potenza di 400 kw, entrata in funzione nel 1883 a Milano, è ormai un lontano ricordo. Sulla scia dell'iniziativa assunta allora da Giuseppe Colombo (uno dei fondatori del Politecnico di Milano), è nata la società Edison, e sono state realizzate fra il 1897 e il 1901 le grandi centrali idroelettriche di Paderno d' Adda e di Vizzola Ticino. Sulla base di questi e altri impianti che si moltiplicano dalle vallate alpine agli Appennini, la potenza idroelettrica installata giunge in meno di un decennio ad aumentare di venti volte, e la produzione di sessanta. Un autentico record in Europa. Come per l'industria elettrica, anche per quella siderurgica questa è l'età in cui si costituiscono le prime grandi concentrazioni industriali, che soppiantano le vecchie fornaci in cui si utilizzavano prevalentemente rottami e ghisa importata dall' estero.

A Piombino si dà avvio nel 1901 alla costruzione di un impianto a ciclo integrale, dal minerale al prodotto finito. E l'anno dopo, nel maggio 1902, entra in funzione a Portoferraio il primo altoforno per la produzione di ghisa al coke, ad opera di una società, affiliata alle Acciaierie di Terni, che ha rilevato da un consorzio franco-belga le miniere dell'Elba. Si forma così, sotto le insegne del gruppo Odero-Orlando, un grande pool di interessi che comprende imprese estratti ve, siderurgiche e metallurgiche, cantieri, società di navigazione. Tre anni dopo, nel febbraio 1905, questo stesso gruppo partecipa alla costituzione dell'Ilva, incaricata di realizzare un nuovo impianto siderurgico a Bagnoli. All' origine di tale iniziativa è la legge speciale per lo sviluppo economico di Napoli varata dal governo nel luglio 1904. L'aiuto dello Stato è del resto determinante per le fortune dell'industria siderurgica, altrimenti costretta a lavorare in perdita per via delle forti spese di ammortamento e dei prezzi meno competitivi di quelli praticati dall' agguerrita concorrenza straniera, soprattutto tedesca. Sui "baroni dell'acciaio" si concentrano perciò le denunce di Vilfredo Pareto e di altri economisti di scuola liberista. Tuttavia senza una gamma di industrie moderne, ivi compresa quella più costosa di tutte, la siderurgia, l'Italia sarebbe rimasta in una condizione di dipendenza economica. D'altra parte, non mancano le imprese capaci di camminare con le proprie gambe, senza le stampelle dello Stato. Così è per quella di Giorgio Enrico Falck, che nel 1908 estende l'attività delle vecchie ferriere che la sua famiglia (originaria dell'Alsazia) possedeva a Dongo e a Vobarno, con l'impianto a Sesto San Giovanni di un altoforno Martin-Siemens. Falck è un imprenditore che sembra tagliato con l'accetta: da giovane, per farsi le ossa, aveva lavorato come operaio in stabilimenti tedeschi e francesi. Alle sue indiscusse capacità tecniche unisce un modo estremamente risoluto di gestire i rapporti con le maestranze.

È l'industria meccanica a costituire in questi anni il vivaio per eccellenza di nuovi capitani d'industria e di una classe operaia altamente specializzata. La Tosi di Legnano, le Officine Metallurgiche Togni di Brescia, le Officine Galileo di Firenze, sono alcune delle principali firme di quest'universo che progredisce a vista d'occhio, grazie all'impiego di un sempre maggior numero di macchine utensili e all'introduzione di nuovi criteri organizzativi presi in prestito dall'Inghilterra e dalla Germania ma anche dagli Stati Uniti. Il lavoro a tempo sostituisce quello a cottimo e si diffondono i principi scientisti dell'ingegnere americano Frederick Taylor, secondo cui per ogni operazione lavorativa è possibile stabilire il modo più razionale ed efficace di eseguirla.

Esce nel 1908 la millesima locomotiva dalle officine della Breda a Sesto San Giovanni. Ernesto Breda giunge così a vincere una scommessa che nel 1886, quando aveva fondato l'impresa milanese, sembrava assolutamente temeraria: quella di tener testa, nelle costruzioni ferroviarie, alla Krupp che dominava il mercato.

Un'altra scommessa impegnativa - «fare come Ford» - è quella di Giovanni Agnelli tra i fondatori, nel luglio 1899, della Fiat. Agnelli proviene da una famiglia benestante della provincia piemontese, proprietaria di terre e di una villa settecentesca. Ma non vuole vivere di rendita. Egli è il primo in Italia a percepire le grandi potenzialità dell'automobile. L'automobile è ancora un prodotto di lusso, appannaggio delle classi più elevate. Ma un numero crescente di vetture trova le vie dell'esportazione.

E, nell'intento di produrre degli esemplari di tipo utilitario, la Fiat inaugura nel 1913 la prima linea di montaggio. Attorno ad essa - e ad altre importanti imprese come la Lancia, l'Alfa Romeo e l'Itala - fiorisce una costellazione di piccole officine ausiliarie con una folta schiera di tecnici provetti. Anche Camillo Olivetti prende esempio dall' America per la nuova industria, quella delle macchine da scrivere, sorta a Ivrea nel 1908. Collaboratore di Galileo Ferraris che aveva accompagnato in America nel 1893 da Thomas Edison, Camillo Olivetti importa dagli Stati Uniti i più avanzati sistemi di organizzazione tecnica.

Si espande la marina a vapore, in seguito al notevole incremento dei traffici commerciali e dell'emigrazione transoceanica. Il tonnellaggio varato dai cantieri navali fra il 1896 e il 1910 aumenta di cinque volte.

Si affermano in Sicilia dei nuovi viceré, i Florio, a capo della Navigazione Generale Italiana. Dai trasporti marittimi, Ignazio Florio estende la sua attività al marsala, alle ferrovie, alle zolfare. Imparentati a una famiglia aristocratica, i Florio vengono accreditati a corte, acquistano il giornale L'Ora di Palermo, e controllano le principali banche d'Italia. Ma le loro fortune non reggeranno a lungo a una competizione sempre più dura. E così verranno meno molte speranze di sviluppo dell'economia meridionale. Notevoli sono gli aiuti dello Stato per lo sviluppo delle linee marittime e l'ammodernamento dei cantieri navali. Ne beneficiano in particolare quelli di Genova, Livorno e Napoli. Nel capoluogo ligure si afferma, rovesciando il primato dell' antica aristocrazia finanziaria, una nuova dinastia industriale, quella dei Perrone, a capo dal 1902 dell'Ansaldo. Con alle spalle una grossa fortuna accumulata in Argentina e con l'appoggio del maggiore quotidiano di Genova, il Secolo XIX di cui è comproprietario, Ferdinando Perrone dà inizio, per primo in Italia, alla produzione di turbine navali, e vende incrociatori e navi a mezzo mondo.

I figli Mario e Pio nutrono progetti ancora più ambiziosi. Entrati in concorrenza con il trust Odero-Terni, mirano a realizzare un sistema industriale integrato, dalle miniere all'acciaio, dai cantieri alla produzione meccanica.

Insieme al settore meccanico, l'altro grande serbatoio dell'industria italiana è quello tessile, che ha tenuto a battesimo nel corso dell'Ottocento il passaggio delle lavorazioni dalla manifattura a domicilio al sistema di fabbrica e che ora contribuisce in modo rilevante alla formazione di un autentico mercato nazionale.

È soprattutto l'industria cotoniera, con le sue tele e i suoi panni a buon prezzo, a favorire la crescita dei consumi fra i ceti popolari e porre le premesse per lo sviluppo dell'alta moda. Diffusa un po' dovunque nella penisola ma concentrata in particolar modo in. Lombardia, essa fornisce anche un apporto considerevole alla nostra bilancia commerciale. «Principe mercante» viene definito da Luigi Einaudi il bustese Enrico Dell' Acqua, che fin dall'ultimo decennio dell'Ottocento ha aperto all'industria italiana i mercati dell' America Latina. Ma anche i setifici del Comasco concorrono alle fortune della nostra produzione tessile. E notevoli sono i progressi del lanificio che annovera grandi complessi, come quelli fondati da Alessandro Rossi a Schio e dai Marzotto a Valdagno. Sorge a Prato una nuova produzione, quella delle lane meccaniche ottenute dalla rigenerazione degli stracci. E nel Biellese, accanto alle vecchie casate imprenditoriali (come quella dei Sella), emerge uno stuolo di "figli del lavoro", fattisi avanti dalla gavetta e destinati talora a fondare delle nuove dinastie industriali. È questo il caso dei Rivetti e degli Zegna.

Un'industria in gran parte nuova è quella chimica. La Montecatini, nata da una modesta impresa mineraria, si orienta dal 1910, sotto la direzione di Guido Donegani, verso la produzione dell'acido solforico, di fondamentale importanza per i più differenti impieghi industriali. Allo stesso settore appartiene la Carlo Erba. Tra le maggiori imprese c'è anche quella lombarda di prodotti chimici, la Schiapparelli. Esse si trovano a fronteggiare le più rinomate case tedesche, ma riescono a svilupparsi grazie ai progressi dell'agricoltura sempre più bisognosa di fertilizzanti, e alle nuove applicazioni in campo farmaceutico e in quello dei coloranti.

Si afferma inoltre la produzione della gomma, grazie alla Pirelli. Fondata a Milano nel 1872, la Pirelli estende la sua attività dai conduttori elettrici e telegrafici, ai pneumatici. Uomo di origini modeste, volontario garibaldino nel Trentino e a Mentana, tra i primi ingegneri usciti dal Politecnico di Milano, Giovanni Battista Pirelli impersona quel senso di rude e vigoroso individualismo tipico della borghesia lombarda. A lui, nominato senatore nel 1909, si affiancano i figli Piero e Alberto nella conduzione di un'impresa che acquista piantagioni di caucciù in'Estremo Oriente e crea le prime filiali in alcuni paesi europei.

Un'importante novità di questi anni è anche la produzione del cemento, che aumenta di oltre tre volte fra il 1903 e il 1910. Lo stabilimento dei Pesenti ad Alzano nei pressi di Bergamo è l'emblema di questa poderosa espansione. Originario di una famiglia di piccoli fabbricanti di carta, Cesare aveva potuto compiere degli studi regolari e perfezionarli all'estero nel 1883 con una laurea in ingegneria meccanica ad Aquisgrana. È lui a scoprire nel Bergamasco le marine adatte alla produzione di cemento Portland. Lo sviluppo dell'industria cementiera e del settore edilizio è legata all'impetuosa crescita urbana di questo periodo. Nel 1911 quasi un terzo della popolazione risiede in comuni con oltre 20.000 abitanti. L'incipiente meccanizzazione dell'agricoltura in Val Padana, se da un lato accresce i redditi dei proprietari terrieri e degli affittuari, riduce dall'altro l'impiego di manodopera nei campi. Comincia l'esodo, da numerosi villaggi del nord, di braccianti e manovali rimasti senza lavoro o attratti dalle maggiori opportunità che offrono le fabbriche. Viene così delineandosi nell'Italia nord-occidentale, fra Torino, Milano e Genova, quello che sarà poi chiamato il "triangolo industriale". Intorno a questi capisaldi si sviluppa lungo la bassa e l'alta Val Padana una vasta fascia di attività industriali e commerciali, servita da grandi linee ferroviarie e da un sistema portuale in fase di espansione.

Il Traforo del Sempione, il più lungo del mondo con i suoi quasi 20 chilometri di percorso, inaugurato nel maggio 1906, è il simbolo di. questa fase di grande sviluppo di infrastrutture e opere pubbliche, che non riguarda peraltro solo il nord della penisola. La rete ferroviaria, che dal 1905 passa sotto la gestione dello Stato, giunge a coprire oltre 13.500 chilometri; si impiantano le prime linee a trazione elettrica e si realizzano ardite opere di ingegneria civile. Un altro elemento fondamentale del processo di industrializzazione è l'ammodernamento del sistema bancario. In concomitanza con l'istituzione della Banca d'Italia che diventa il principale istituto di emissione del paese, sorgono nel 1894 la Banca Commerciale Italiana e nel 1895 il Credito Italiano. Fondati con l'appoggio determinante di capitali tedeschi sul modello delle banche miste germaniche, questi due istituti investono parte dei loro depositi nelle più importanti imprese e controllano talora la stessa gestione delle singole aziende. Il loro intervento si rivela indispensabile, in quanto sono ancora pochi i privati che arrischiano i loro soldi in titoli azionari. Ma altrettanto gravi sono i rischi dei risparmiatori, che corrono il pericolo di veder andare in fumo le loro fortune in caso di recessione. Ma per il momento non c'è altra soluzione al problema del finanziamento industriale.

Il più autorevole esponente della Banca Commerciale, Otto Joel, originario di una famiglia di Danzica, è impegnato ad assecondare gli sforzi del governo italiano per lo sviluppo economico della penisola, che costituisce un ottimo mercato per l'industria tedesca. La diplomazia degli affari agevola, a sua volta, lo sviluppo di buoni rapporti politici con la Germania nell'ambito della Triplice Alleanza.

La borghesia italiana attraversa il suo periodo migliore dal momento dell'unificazione nazionale. Fra i ceti medi si respira un clima di fiducia. Nel 1906 la lira arriva al punto di valere più 'della quotazione dell'oro. E lo Stato riesce infine a risanare i suoi bilanci: ciò che incoraggia l'afflusso di capitali esteri. Il reddito nazionale cresce fra il 1895 e il 1911 di quasi il 50 per cento.

Nel maggio 1910, nasce la Confederazione Italiana dell'Industria che raggruppa presto quasi 2.000 aziende. Insieme a una nuova schiera di imprenditori si afferma una nuova generazione operaia, più istruita e qualificata, organizzata in varie strutture sindacali, fortemente politicizzata. Nasce il l° ottobre 1906 a Milano la Confederazione Generale del Lavoro. Nella direzione del movimento operaio prevalgono i socialisti riformisti, contrari alla linea dei sindacalisti rivoluzionari che vorrebbero mobilitare gli operai in un'azione diretta contro lo Stato da attuarsi con l'arma dello sciopero generale. Pur attraverso vertenze sindacali talora estremamente aspre, la C.G.I.L. e le principali federazioni di mestiere riescono a ottenere un sensibile miglioramento delle retribuzioni e dei regolamenti di lavoro. Certo, le condizioni di vita nei centri industriali sono spesso avvilenti. Ma quel che un operaio guadagna in fabbrica è almeno il doppio di quanto possa portare a casa un bracciante nelle campagne. Il divario economico fra le regioni settentrionali e quelle meridionali è notevole. Mentre al nord i ritmi di sviluppo e i livelli di reddito conoscono una sensibile crescita, il sud si trova a scontare non soltanto il prezzo di un'insufficiente attrezzatura industriale (limitata per lo più a poche imprese minerarie, tessili e alimentari), ma anche le conseguenze negative dovute alla sostanziale stazionarietà della produzione agricola. Rilevanti sono talora i progressi nella coltura e nella commercializzazione degli agrumi e dei prodotti ortofrutticoli. Ma in complesso il tasso medio annuo di crescita della produzione agricola del Mezzogiorno risulta inferiore di tre volte a quello del nord. Avviene così che molti sono costretti a far fagotto e ad abbandonare le loro terre.

Tutto ciò che questi emigranti riescono a risparmiare con grandi fatiche in terre lontane, rientra in patria in valuta pregiata. Le rimesse annuali degli emigranti concorrono così all'equilibrio dei conti con l'estero.

Non si può dire tuttavia che il Mezzogiorno venga abbandonato a se stesso. La battaglia dei meridionalisti trova riscontro in una serie di leggi speciali a sostegno delle regioni meridionali, dalla Puglia alla Basilicata, alla Calabria. Inizia in tal modo una politica di intervento pubblico di carattere straordinario in favore del Mezzogiorno. Alcune zone del sud escono da una situazione di secolare immobilismo e altre conoscono una fase di crescita nell' agricoltura, nei commerci, nell'edilizia. Ma i risultati sono inferiori alle aspettative: il polo di sviluppo di Napoli rimarrà isolato, le risorse dei bacini dell' Appennino si riveleranno insufficienti a un vasto piano di elettrificazione del Mezzogiorno, e il pur vasto programma di bonifiche e opere pubbliche non basterà a tutte le necessità.

La rivoluzione industriale fissa dunque una frontiera che taglia in due l'Italia. Mentre il sud stenta a uscire da una condizione di pressoché generale arretratezza, il nord registra indici di occupazione e di reddito che nelle regioni più industrializzate tendono ad avvicinarsi a quelli della Francia e della Germania. Ma questo non è l'unico momento di squilibrio. Forte è anche il divario fra un nucleo di grandi imprese modernamente attrezzate e una miriade di piccole aziende operanti ancora a livello artigianale. E col tempo diventa sempre più difficile disporre di capitali sufficienti per coprire gli investimenti, mentre la domanda del mercato interno non riesce a tener dietro dopo il 1910 all'offerta di beni e servizi in via di continua espansione. I progressi dell'Italia sono tuttavia innegabili. L'industrializzazione, sia pur limitata per lo più ad alcune zone del nord e delle regioni centrali, consente al nostro paese di partecipare al movimento espansivo dell'economia europea e di non subire così la stessa sorte di altri paesi del Mediterraneo rimasti ai margini dello sviluppo. L'Esposizione Internazionale che si tiene nel 1911 a Torino, nel cinquantenario dell'unità italiana, è l'espressione più tangibile di questa prima fase di modernizzazione della penisola. Le manifestazioni ufficiali che si svolgono alla presenza del Re non sono una semplice parata celebrati va. A quella data l'Italia figura infatti come il settimo paese industriale del mondo.

Da un articolo di Valerio Castronovo pubblicato in “Storie d’Italia dall’unità al 2000”

L'Italia (poco) unita dell'industria

L'Italia unita, a conti fatti, era la decima potenza industriale tra i venti paesi più avanzati di allora. Diventerà nona nel 1913 grazie alla spinta degli investimenti a cavallo del secolo. Oggi è quinta. Nel mezzo: una storia di passaggi dall'agricoltura all'industria, di squilibri vecchi e nuovi mai colmati. Di «visioni del mondo economico» agli antipodi tra Nord e Sud: il primo spinto dall'idea cavouriana del libero scambio, il secondo ancorato al retaggio protezionista e daziario dei Borboni. Il primo orientato agli investimenti per la modernizzazione a prezzo di un'inflazione strisciante ma strutturale, il secondo al riparo dalla concorrenza e fautore del bilancio in pareggio anche a prezzo di minori spese per strade, scuole, servizi in genere.

Ai tempi dell'unità d'Italia il paese non aveva quasi interscambio commerciale tra Nord e Sud e viceversa perché era in gioco solo un quinto dell'intero "commercio estero" interno.

A Italia appena unita, infatti, l'industria era diffusa in modo diseguale, ma per certi versi inaspettato. Molto era dovuto agli investimenti di gruppi esteri: inglesi, francesi, svizzeri, tedeschi tutti molto attenti alle possibili occasioni di sviluppo in un paese molto promettente.

Al Sud l'industria pesante dei cantieri navali, delle officine in grado di produrre locomotive della insorgente tecnologia ferroviaria, sperimentata per prima a Napoli. C'era anche un importante impianto siderurgico a Pietrarsa nel napoletano, unico a poter realizzare i binari ferroviari, duplicato poi per l'Ansaldo di Genova e copiato per le officine di Kronstadt e Kaliningrad, era la più grande officina meccanica del tempo. La flotta commerciale dei Borboni era la seconda d'Europa e quella militare la terza.

Con l'unificazione, l'industria tessile si concentra al Nord (al Sud era fiorente soprattutto la lavorazione di lino e canapa grazie a legami con i cotonieri svizzeri) mentre si consolida quella di matrice agricola nel Mezzogiorno. La politica cavouriana fa del Piemonte la regione meglio amministrata e meglio industrializzata: in pochi anni di ferrovie se ne costruiscono per 850 chilometri (contro le poche decine del napoletano). Certo Cavour porta il debito pubblico da 120 a 750 milioni in dieci anni - ma i tassi scendono dal 10% al 4 % - e guarda soprattutto alla produzione e agli scambi. Investire, investire, investire: lo stabilimento Ansaldo, i cantieri Odero e quelli del siciliano esule Orlando, Piaggio, Rubattino; il patrimonio demaniale viene privatizzato.

I grandi marchi ultracentenari che tuttora sopravvivono sono storie di territorio e genialità. E forse non è un caso se la maggiore concentrazione è racchiusa tra Torino, Biella, Busto Arsizio, Varese e Brescia, senza dimenticare Genova. Ricasoli, Antinori, sigaro Toscano, la fonderia del Pignone, Richard Ginori e Fernet Branca, la birra Menabrea, la liquirizia Amarelli, poi la Cirio o il riso Gallo, la Caffarel che inventa il gianduiotto o la Borsalino del feltro e dei cappelli, solo per citarne alcuni. È del 1861 la nascita delle Poste, del 1860 quella della Gazzetta Ufficiale.

Bibliografia

Carlo Azeglio Ciampi “Non è il paese che sognavo. Taccuino laico per i 150 anni dell’Unità d’Italia” Ed. Il Saggiatore 2010

Dai morti del 1898 al regicidio di Umberto I

A Milano nel maggio 1898, in cinque giorni di assedio e di azioni militari per «ristabilire l'ordine» il generale Bava Beccaris, si sentì autorizzato a lanciare contro la folla le cariche dei cavalleggeri e a sparare sui popolani con i cannoni del III Corpo d’Armata. Si contarono, secondo i dati ufficiali, 80 morti e 450 feriti. Anche a Monza i morti furono 7 e 18 i feriti.

La folla manifestava nelle strade e nelle piazze per chiedere di sospendere la partenza dei richiamati alle armi (partire significava perdere il posto di lavoro, togliere entrate al già magro bilancio familiare); per rivendicare libertà sindacali e politiche, la riduzione del prezzo della farina e del pane.

A Milano vennero arrestati dirigenti socialisti e democratici, lavoratori; a Monza finirono in carcere i massimi rappresentanti della Camera del Lavoro e del movimento socialista, e altri venticinque cittadini, in gran parte operai.

I processi per i fatti di Monza, si svolsero presso il tribunale militare di Milano nell'ultima settimana di maggio e alla fine di giugno. Trentuno, complessivamente, gli imputati.

Tra loro anche Angelo Arosio, diciottenne, di Lissone, accusato di avere gridato: «Abbasso la borghesia! Viva il socialismo!» e di avere cantato l'inno dei lavoratori, l'8 maggio, alla stazione di Lissone.

Dai morti del 1898 al regicidio

«I quattro anni che vanno dal marzo 1896 al dicembre 1900 sono tra i più tumultuosi e spettacolari di tutta la storia dell'Italia unitaria. moti di piazza repressi nel sangue, parlamentari che rompono le urne, attentati anarchici, duelli di leaders politici e, per finire, un regicidio: nulla manca al quadro di una fine di secolo densa di paure apocalittiche e di grandi speranze» .

Alcuni di questi fatti clamorosi accaddero nel capoluogo brianzolo. A Monza il movimento operaio aveva già conosciuto l'asprezza della repressione governativa che era culminata nell'86 con lo scioglimento del Poi e delle organizzazioni proletarie decretato da Depretis e nel '94 con l'analogo provvedimento di Crispi contro il Psi. Ma i fatti del '98 andarono oltre queste drammatiche esperienze; alle persecuzioni, agli arresti, al carcere, alle perquisizioni nelle sedi sindacali e socialiste, chiuse d'autorità, si aggiunsero le fucilate della truppa contro la folla che manifestava nelle strade e nelle piazze per chiedere di sospendere la partenza dei richiamati alle armi (partire significava perdere il posto di lavoro, togliere entrate al già magro bilancio familiare); per rivendicare libertà sindacali e politiche, la riduzione del prezzo della farina e del pane; per condannare i tragici fatti di Milano: il giorno prima - 6 maggio 1898 -, agenti di pubblica sicurezza e fanti del 2° battaglione e del 5° reggimento, per reprimere una manifestazione popolare avevano sparato contro due piccoli gruppi di dimostranti lasciando sul terreno due morti e 14 feriti. Incominciava così la sanguinosa repressione di Bava Beccaris, che non esitò a far sparare cannonate sulla folla inerme e per espugnare il convento dei cappuccini di Porta Monforte, scambiando frati e mendicanti per «un'armata rivoluzionaria». In cinque giorni di assedio e di azioni militari per «ristabilire l'ordine», nella capitale lombarda si contarono, secondo i dati ufficiali, 80 morti e 450 feriti.

Le disposizioni del generale Bava Beccaris alla truppa erano chiare:

«Uscendo oggi, in servizio di pubblica sicurezza, al comando dato, la truppa farà fuoco. Gli ufficiali e i soldati siano preparati e ricordino che colui che non obbedisce sarà punito come dal codice penale militare». E i militari le rispettarono anche a Monza: il 7 maggio spararono su un gruppo di dimostranti. «Il Corriere della Sera», il giorno dopo, riporterà la seguente notizia: «La truppa stasera alle 22,30 circa in piazza San Michele, davanti alla caserma di San Paolo, ha caricato la folla. Tre morti e dodici feriti. La folla continua a tenere occupata la piazza e si sentono, mentre telefono, gli squilli. La dimostrazione era sul principio rappresentata da circa quattromila individui, ma al momento della tragedia il numero era assai scemato». I morti, in realtà, furono 7 e 18 i feriti.

Un autorevole testimone di quella tragica giornata, Ettore Reina, da un mese segretario della Camera del Lavoro, ha ricostruito così gli avvenimenti del 7 maggio.

La prima manifestazione si svolse in piazza della Stazione. «Nel nostro caso la scintilla fu, a quanto sembra, l'ordine venuto da Milano di sospendere il servizio del tram a cavalli, ordine giunto qui accompagnato dalle voci più assurde [...]. Milano era gremita di barricate [...] i morti non si contavano più ...». In poche ore si radunarono migliaia e migliaia di persone fronteggiate da un'ottantina di soldati. Il Reina si adoperò per evitare lo scontro: parlò all'ispettore di pubblica sicurezza che accompagnava la truppa, propose alla folla la nomina di una delegazione che portasse proteste e rivendicazioni al sottoprefetto, in piazzetta S. Maurizio, ottenendo. un buon risultato. La delegazione, guidata dall'onorevole Pennati, fu accompagnata da un lungo corteo. Più tardi un gruppo di persone, in gran parte donne, si recava a protestare davanti alla caserma in piazza S. Michele. E si ricompose così un altro assembramento. Reina che, aiutato da altri compagni sindacalisti e di partito, anche qui cercò di placare la protesta della folla, racconterà: «... Ormai, sulla piazza non son più che un centinaio di persone, urlanti ancora l'ultimo fiato della giornata [...]. Le due file di soldati rimangono, schierate, al loro posto, il fucile a pied'arm. Ci apriamo un varco fra la gente, accalcata dinnanzi, rada dopo le prime file. Siam fuori ... Andiamo». Più tardi, il segretario della Camera del Lavoro di Monza si incontra con Giuseppe Citterio, dirigente sindacale, che «era stato a Milano», e Gerardo Solzi, un altro compagno «che aveva preso il mio posto» in piazza S. Michele. «Ci avviammo giù per la via Ognissanti. A un tratto, un rombo secco rompe l'aria .... , un urlo, forte, straziante ... poi, un altro rombo, e un altro ... ancora. "Sparano! Sparano!". E via di corsa, di nuovo, verso la piazza. La gente fuggiva urlando, imprecando ... "Largo, largo!". Le palle passavan fischiando, sibilando alle orecchie. La piazza era pregna di fumo. L'ultima eco degli spari si perdeva nell'aria mista di gemiti, urla, maledizioni. Qua e là, per terra, una massa nera... E dalla massa nera venivan strazianti, disperate grida di dolore».

Riprendiamo un altro passo della testimonianza del Reina «Attraversammo la piazza. Sotto l'Arengario la gente si stipava terrorizzata ed esasperata nello stesso tempo. "Ci sono due morti", "Hanno ferito anche una donna", "Avete visto quello sotto la tettoia?". Tutta una folla di domande che ci stringeva, ci asserragliava d'ogni parte; e assieme, imprecazioni, bestemmie". È un'infamia! Un'iniquità! Maledetti!". "Andate, andate, andate a casa, per Dio, prima che succeda di peggio. Ve l'avevamo pur detto. Andate a casa". E rompiamo la folla. Arriviamo quasi di corsa, io e l'amico Citterio, alla piazzetta S. Maurizio. "C'è il Sottoprefetto?". "No, è andato a pranzo. C'è il Comandante Militare"». «... Ritorniamo in piazza. Il morto dalla fronte spaccata era ancora là, sotto la tettoia, in un lago di sangue, e attorno, un gruppetto di persone commentava, rabbrividendo. "Presto, portiamolo via; portiamolo all'ospedale". Ci si china per prenderlo. Pam! pam! pam! Nuovi colpi fendono l'aria, diretti, sembra, verso di noi. Farsi ammazzare per raccogliere un cadavere, proprio, non francava la spesa. Lasciamo quindi il corpo sanguinante, e ci ritiriamo. Torniamo alla Prefettura. Lungo la strada il compagno Braga si unisce a noi. Sopra, dal Sottoprefetto, era già l'On. Pennati, anche lui colle lagrime agli occhi, coll'orrore diffuso sul volto, colle mani convulse. Arrivano, dalla piazza, il tenente dei carabinieri e l'ispettore di P.S., ma nessuno di essi sapeva dar ragione del fatto ... Uscendo, passammo tra una doppia fila di militari colla baionetta innestata ... Era il primo sangue che si versava in Monza, da che l'Italia era risorta a nazione libera ed unita ...».

Nello stesso giorno a Milano il generale Bava Beccaris si preparava a far tuonare addirittura i cannoni nella città posta in stato d'assedio. Ha scritto, in una ricostruzione di quegli avvenimenti, Ugoberto Alfassio Grimaldi: «Bava Beccaris, nato 63 anni prima a Fossano (Cuneo), si accinge a vivere la sua ora: l'esercito, sconfitto dagli Abissini nel 1896, cercherà la gloria sulle piazze di Milano». Ma i morti del 1898, compresi quelli di Monza, nelle due città in lutto, oltre alla disfatta di Adua, evocarono le Cinque giornate del 1848 e non tanto per certe analogie fra i due avvenimenti, quanto per lo spirito antipopolare che aveva animato, prima, il Piemonte sabaudo e il suo esercito e che si ritrovava cinquant'anni dopo ancora operante nello Stato unitario come luttuosa riconferma dei suoi angusti limiti d'origine.

Il 7 maggio, mentre la truppa sparava a Monza, a Milano i soldati bivaccavano in piazza del Duomo, padroni della situazione. «Ma ormai Bava Beccaris è scatenato. La fantasia lo ha convinto di trovarsi nel cuore di una insurrezione preordinata e di essere davvero assediato ed ordina ai comandanti di abolire i tre squilli di tromba, che per regolamento devono precedere il fuoco, e di sparare senza preavviso. Possono anche usare il cannone. Con siffatto stato d'animo gli è facile dar credito alle voci che parlano di migliaia di studenti che da Pavia e da altri atenei stanno calando, armati, su Milano in bicicletta e a chi afferma l'esistenza di una congiura di repubblicani, anarchici e socialisti che avrebbe le sue radici nel Canton Ticino. Bava Beccaris non ha più esitazioni: "Ha sorpreso il mondo per la rapidità e l'energia dei provvedimenti", scrive "L'illustrazione Italiana"». L'8 maggio sarà una domenica di sangue. Il generale fossanese, in piazza del Duomo, «fermo per ore sul cavallo, detta i suoi comandi: proibisce l'uso della bicicletta, scioglie le associazioni democratiche (partiti, cooperative, sindacati, la Società Umanitaria e anche centinaia di associazioni cattoliche) e ne arresta gli esponenti, sopprime i giornali di opposizione, militarizza i ferrovieri» .

Come ai tempi delle Cinque giornate - ma allora i timori degli austriaci scaturivano da fatti reali, - «si paventano bande di contadini famelici muniti di sacchi e di bastoni. "Marmaglia avida di saccheggio", dice "La Gazzetta del Popolo" e "La Stampa" fa eco: sono i giornali di Torino, dove in quei giorni si trova il re per commemorare lo Statuto».

Le tragiche giornate nella testimonianza di Reina

A Monza intanto si tiravano le somme della tragica serata: alla farmacia Predari erano stati medicati quindici feriti; in ospedale tra i feriti più gravi decedevano poche ore dopo il ricovero la casalinga Teresa Meroni, di 49 anni, che era stata raccolta davanti all'osteria del Moro, con la spina dorsale attraversata da un proiettile; «il meccanico ventenne Piatti Carlo, ferito all'ombelico e colle gambe fracassate, e l'imbiancatore Assi Gerardo, di 27 anni, cui una palla aveva asportato la parete addominale. Degli altri che morirono poi, agonizzavano ancora, all'Ospedale, Villa Carlo d'anni 18, e Vergani Pasquale, di 29 anni, ferito al basso ventre, entrambi cappellai. Altri ancora, feriti meno gravemente, aspettavano laggiù la guarigione per passare, dall'Ospedale, alle carceri: Caccianiga Carlo, un cappellaio che quel sabato stesso aveva estratto il numero per la coscrizione, e a cui una palla aveva attraversato il polpaccio; Vannin Valentino, cappellaio, di 24 anni, ferito alla testa, e a cui il tribunale di guerra regalava poi, a titolo di indennizzo, 2 anni e mezzo di reclusione; Remoti Silvio, cappellaio, ferito a una gamba; Figini Domenico, altro cappellaio, ferito ad una mano; l'apprettatore Derenti Eligio, ferito pure alle gambe; il cappellaio Erba Natale, ferito alle mani; Ferrerio Pompeo, commesso, che, attraversando la piazza, era stato raggiunto da una palla e ferito ad un braccio; Del Corno Giovanni, meccanico, che chinatosi per rialzare ed aiutare la povera Meroni, s'era buscato una palla nel deretano; il meccanico Ratti Edoardo, ferito a un polpaccio; Pastori Giovanni, ferito al naso da una sciabolata; Mauri Carlo, ferito ad un polpaccio; Camesasca Vincenzo, ferito al capo e tradotto alle carceri la sera stessa ...». A questo elenco vanno aggiunti i primi due caduti in piazza San Michele: Giacomo Castoldi, di 44 anni, fornaio e il quattordicenne Antonio Sala, figlio del proprietario dell'osteria del Moro, ucciso da una fucilata al cuore.

La giunta comunale, ha scritto Ettore Reina, si faceva finalmente sentire, ma il giorno dopo l'eccidio, con il seguente manifesto: «Cittadini! È dovere di tutti gli onesti il procurare, con ogni loro possa, che non si prolunghino, ne si rinnovino agitazioni e fatti, che lasciano, purtroppo, dietro di sé lagrimevole strascico di dolori e di lutti. Torni la città nostra alla calma ed al proficuo lavoro. La Rappresentanza Comunale vi rivolge questo invito, vi fa questa preghiera, certa che vorrete ascoltarla, e certa ancora che - compresi della gravità dell'attuale momento - vorrete concorrere coll'opera e col consiglio vostro al mantenimento della pubblica e privata tranquillità».

Poi, sotto la scorta di soldati, veniva affisso un altro manifesto che annunciava le decisioni del generale Bava Beccaris: stato d'assedio, la chiusura di ogni esercizio pubblico entro le ore 21, coprifuoco alle 22 e la consegna entro 24 ore «di tutte le armi da fuoco».

A Milano Bava Beccaris decise anche di rinviare di un giorno la riapertura delle fabbriche, ma a Monza gli operai che si recarono al lavoro il martedì mattina trovarono i portoni degli stabilimenti sbarrati. Riprendiamo la testimonianza del segretario della Camera del Lavoro: «Verso Borgo Milano, dove gli opifici son più numerosi, le vie formicolavano di operai e di operaie, incerte del da farsi; e i soldati schierati, i carabinieri pattuglianti, guardavano quei piccoli assembramenti, pronti ad intervenire per scioglierli. Alcuni compagni della Commissione Esecutiva della Camera del Lavoro s'avvidero del pericolo e subito, circolando tra i vari gruppi, consigliarono gli operai stessi a tornarsene alle loro case [...]. La stessa mattina del martedì, verso le 8, la Commissione Esecutiva della Camera del Lavoro si riuniva, al completo, per deliberare il da farsi. Si venne allora a sapere che gli industriali, adunatisi il lunedì, s'erano accordati di tener chiusi gli stabilimenti fino a quando una commissione di operai non si fosse recata a chiederne la riapertura. La, discussione fu breve [...] ». La decisione fu riassunta in un manifesto, che il Reina ha così ricostruito a memoria: «Operai ed operaie, questo stato di cose, dannoso agli interessi degli operai ed alla causa loro, deve cessare; è necessario che la nostra industre città riprenda la sua vita normale; è necessario che gli operai ritornino al lavoro. La Commissione Esecutiva della vostra Camera del Lavoro si recherà oggi da tutti i signori industriali a chiedere la riapertura degli stabilimenti. Operai, ascoltate la voce dei vostri compagni di lavoro; tornate alle vostre occupazioni, fidenti nella vostra coscienza, nell'opera delle vostre Associazioni. Monza, 10 maggio 1898».

Ettore Reina, Giuseppe Citterio e Vittorio Casiraghi si recarono quindi in delegazione dal sottoprefetto per chiedere il permesso di affissione. Ma il «comandante militare riteneva superflua la pubblicazione del manifesto; aveva anzi già provvisto perché il lavoro venisse ripreso dovunque. Noi, aggiunge il Sottoprefetto, avremmo dovuto in quei giorni, starcene zitti; sparire, se fosse stato possibile, perché gli ordini venuti erano categorici [...] per quanto dolorosi. L'antifona era chiara: si voleva, con un paterno consiglio, indurci a fuggire, ad esulare nella vicina Svizzera, per poter poi riversare su di noi la responsabilità di quei fatti che si dovevano all'incuria governativa pei bisogni popolari, a sistemi di governo basati sulla repressione e su di una politica megalomane e dissanguante». Ma i dirigenti della Camera del Lavoro non accettarono quel « consiglio» e decisero di restare al loro posto di responsabilità.

Infine, il Comandante Militare di Monza e Circondario, Colonnello Cocito, provvedeva a far conoscere ai monzesi i suoi orientamenti e le sue intenzioni con un manifesto che merita di essere riprodotto, almeno nelle sue parti essenziali, che sono le seguenti: «Io voglio sperare che i lamentati tumulti non avranno a ripetersi, con grave danno di queste industri popolazioni; ma se ciò accadesse, avverto che è mio fermo intendimento di adoperare tutti i mezzi che sono in mio potere, per ottenere prontamente acché ritorni la tranquillità indispensabile al commercio, all'industria, e al rispetto di quella libertà, per la quale i nostri padri e molti di noi abbiamo combattuto e che ora, per opera di malconsigliati, si vorrebbe calpestare. Monzesi! Io vi esorto a riprendere i vostri lavori, a continuare nella vostra vita abituale, laboriosa e quieta, e ad evitare di unirvi, anche per semplice curiosità a quei dimostranti che, malauguratamente, intendessero di promuovere nuovi disordini; e vi dò il paterno consiglio di non permettere che le vostre donne ed i vostri ragazzi si espongano, inconsciamente, al pericolo di essere coinvolti nella repressione, la quale, ove occorra, ho ordinato alle truppe dipendenti sia pronta, energica e completa. Confido nel vostro patriottismo, il quale mi dà guarentigia che il compito mio non mi riuscirà difficile».

Arresti e scioglimento della Camera del Lavoro e del circolo socialista

L'opera di questi rappresentanti di Bava Beccaris veniva portata a termine nella nottata tra il 10 e l'11 maggio con l'arresto dei dirigenti della Camera del Lavoro. A Milano erano già stati arrestati i dirigenti socialisti Turati, Anna Kuliscioff, Emilio Caldara, Rondani, D'Aragona, l'anarchico. Pietro Gori, il radicale Ramussi, direttore del «Secolo», il repubblicano De Andreis e don Davide Albertario, direttore dell'«Osservatore Cattolico» e altri dirigenti democratici e lavoratori; a Monza finirono in carcere Reina, Citterio, Giuseppe Braga, Rosa Braga, Beretta, Solzi, il dottor Mauri, Maria Cernuschi, cioè i massimi rappresentanti della Camera del Lavoro e del movimento socialista, e altri venticinque cittadini, in gran parte operai. Al Reina notificarono lo scioglimento della Camera del Lavoro e la soppressione del giornale «Brianza lavoratrice» e al Solzi lo scioglimento del circolo socialista.

I processi, quattro, per i fatti di Monza, si svolsero presso il tribunale militare di Milano, il primo nell'ultima settimana di maggio, altri due il 31 e l'ultimo il 30 giugno. Trentuno, complessivamente, gli imputati, tra cui Reina, Citterio, Solzi, diciotto cappellai, due meccanici, due tessitori, un marmista, un contadino, un calzolaio e un fumista. Reina, Citterio e Solzi furono assolti per «non provata reità»; gli altri subirono condanne che andavano da 14 giorni di arresto a 2 anni di reclusione e 2 anni di vigilanza. Al processo dei sindacalisti, l'ultimo, l'atto d'accusa diceva che i primi sedici imputati il 7 maggio «si erano recati in giro per far chiudere gli opifici, ottenendo lo scopo; che avevano impedito la partenza dei soldati richiamati della classe 1873, gridando e tumultuando, scagliando sassi contro le finestre del quartiere ove stavano accasermati i richiamati». Tutti gli imputati inoltre erano presentati come membri della Camera del Lavoro di Monza, un’associazione che negli ultimi due anni aveva svolto «un'attiva propaganda socialista e di resistenza contro il padronato»; Reina infine era pure segnalato come direttore della «Brianza Lavoratrice». Altri due imputati, Attilio Riva di Varenna e Angelo Arosio, diciottenne, di Lissone, erano accusati di avere gridato: «Abbasso la borghesia! Viva il socialismo!» e di avere cantato l'inno dei lavoratori, l'8 maggio, alla stazione di Lissone.

Ettore Reina ha così riassunto l'inizio del suo interrogatorio: «Dichiarai che da un solo mese ero segretario della Camera del Lavoro di Monza, e rifeci la storia dei fatti dolorosi del maggio e dell'operato della Camera del Lavoro, ribattendo le false affermazioni dei rapporti polizieschi. Ad un certo punto l'ambiente si riscaldò. Avendo io affermato che poca gente era in piazza, la sera, quando si fecero le fucilate, il Presidente mi interruppe, dicendomi: "Dunque, secondo lei, hanno fatto fuoco su una ventina di persone che non facevano niente e pensavano ai fatti loro. Si sarebbe dovuto dunque, attese le sue osservazioni, arrestare la truppa che aveva fatto fuoco, anziché i rivoltosi". Risposi franco, eludendo la tendenziosità della domanda: "lo dico solo questo: non so quale fatto materiale abbia potuto determinare la scarica di fucilate, ed ho protestato perché era necessaria una maggiore longanimità, prima di venire a fatti dolorosi"».

In conclusione, nonostante tutti gli sforzi del pubblico ministero e dei carabinieri di dimostrare l'esistenza di un complotto guidato da Reina, Citterio e Solzi, il tribunale si trovò di fronte addirittura a una lunga serie di testimonianze che presentavano i tre maggiori imputati come protagonisti di un'intensa opera pacificatrice. Sostennero questa tesi anche l'onorevole Oreste Pennati, Rodolfo Paleari, principale del Solzi, il cavalier Carlo Ricci, un altro industriale che addirittura elogiò il comportamento corretto del Reina in occasione di scioperi, il sottoprefetto di Monza, Giuseppe Lucio, Carlo Belloni, principale del Braga, e Giuseppe Riva. Su quest'ultima testimonianza, in Dieci anni dopo, Reina scriverà: «L'ora professore e cavaliere Riva Giuseppe, allora corrispondente della "Perseveranza" "Sera" e "Corriere della Sera", e adesso Segretario della Federazione Industriali, disse: "Quando io arrivai in piazza, seppi che il Reina aveva arringato la folla, invitandola alla calma e infatti ottenne un buon risultato, perché la truppa che andò alla stazione tornò indietro senza avere fatto nessuna repressione. La sera poi fui presente io stesso, quando Citterio e Solzi raccomandavano la calma anzi il Solzi ebbe dei rimproveri da una donna, alla quale disse di andare a casa a far le calze"».

Ma per il pubblico ministero del tribunale militare questi sindacalisti che ponevano argini alla protesta popolare, appartenevano comunque a una «scuola del delitto» che andava estirpata. Sono scesi in piazza a predicare la calma? Attenzione all'astuzia e alla malafede! Non si deve ignorare che «gli scopi della Camera del Lavoro e del Circolo elettorale socialista sono scopi delittuosi». E- ancora: «Gli articoli della "Brianza Lavoratrice" servono a me per far intendere a voi quali soggetti siano il Reina, il Solzi e il Citterio». L'origine della protesta popolare, la sparatoria, i morti, e i feriti, le testimonianze, non trovavano spazio nell'arringa del rappresentante dell'accusa.

E così si svelava l'essenza liberticida di quel processo che era stata offuscata da imputati e personaggi illustri di Monza - autorità, personalità politiche, industriali - pronti a rimpiangere e a rievocare in quella circostanza lo spirito filantropico e paternalistico del vecchio ambiente cittadino: con la tesi del pubblico ministero la cruda realtà riprendeva il sopravvento facendo riaffiorare l'aspro segno reazionario di quei luttuosi fatti e dei successivi arresti. Un segno che poi sarebbe riapparso non tanto nelle 28 condanne che si aggiungevano al centinaio di sentenze per i «cinque giorni» di Milano, quanto nell'onorificenza, la croce di grand'ufficiale dell'ordine militare di Savoia, che Umberto I conferirà a Bava Beccaris e infine nelle leggi eccezionali del governo Pelloux .. «Alla fine di questa strada c'è il dramma del regicidio di Monza [...]. Si scriverà che con quel gesto il re firmava la propria condanna a morte: un anarchico emigrato a Patterson, Gaetano Bresci, confesserà di essere stato mosso a preparare l'attentato del 29 luglio 1900 specialmente dalle cannonate di Bava Beccaris e dall'incredibile concessione di un'onorificenza al cannoneggiatore».

Bibliografia:

Emilio Diligenti e Alfredo Pozzi - La Brianza in un secolo di storia d'Italia (1848-1945) –Teti Editore 1980

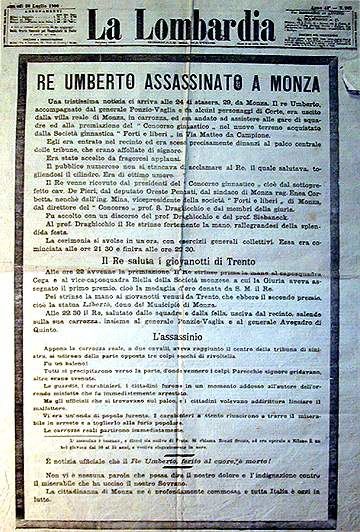

L'attentato a Umberto I alla Forti e Liberi di Monza

Le cronache locali segnalavano l'arrivo a Monza dei sovrani il 16 luglio. Dalla Villa Reale Umberto I fece pervenire alla società Forti e Liberi 1000 lire. per la nuova. palestra e una medaglia d'oro da assegnare alla squadra che si sarebbe distinta nel concorso ginnico in programma per il 29 luglio, una domenica, il giorno dell'attentato.

La «tragica fine di S.M. Umberto I» sarà così ricostruita da Luigi Moderati, . nella sua Cronistoria della Città di Monza: «Luglio 29, domenica. Alla inaugurazione della nuova palestra della Società Ginnastica "Forti e Liberi" avvenuta la sera, era stato invitato anche S.M, Umberto I, che gentilmente accettò [...]. Terminate le gare di ginnastica, il sovrano scese dal palco presidenziale e salito sulla carrozza di corte, stava per uscire dalla palestra, tra vive acclamazioni di popolo festante, alle quali il Re rispondeva con saluti, quando l'anarchico Gaetano Bresci di Prato (Toscana), d'anni 31, con un tiro preciso e fulmineo, gli scaricò in pieno petto tre colpi di rivoltella.

Il Re barcollò, lasciò cadere il cappello, si strinse la testa tra le mani, piegando verso sinistra, poi sedette gridando l'ordine di partire. I cavalli, che al rumore dello sparo si erano impennati, partirono a galoppo. Lungo il breve, tragitto il Re si scosse, poi cadde riverso, cogli occhi sbarrati. Pare dall'induzione dei medici che sia spirato mentre la carrozza passava il cancello della Villa Reale. La Regina abbigliata in abito da pranzo attendeva al ritorno il Re allo scalone. Appena vide dinnanzi il cadavere del consorte svenne. Fu raccolta e portata via dai familiari, mentre i generali Ponzio Vaglia, Mainoni e Serafini trasportavano il Sovrano nella sua camera da letto».

Gaetano Bresci, afferrato dalla folla, viene arrestato dalle forze dell’ordine. Processato, viene condannato all’ergastolo: muore a sua volta il 22 maggio 1901 nell’isola carcere di S. Stefano.

I nuovi sovrani giunsero a Monza il mercoledì sera. Nella mattinata del giorno dopo il nuovo re presiedeva, in una sala della villa monzese il consiglio dei ministri. «Venerdì Vittorio Emanuele III mandò il Conte Borea da monsignor Arciprete per esprimergli il suo desiderio che la Corona Ferrea figurasse nella cappella ardente e di poi nei funerali [...]. Il mercoledì successivo, fin dalle prime ore del mattino, la città si animava di popolani venuti dai, paesi vicini; dalle finestre e dai balconi venivano appesi paramenti a lutto. Alle ore 14,30 arrivavano a palazzo Reale in due carrozze di Corte i presidenti del Senato e della Camera onorevoli Finali e Villa e i ministri [...]. Alle 15,30 il corteo percorse silenzioso le vie della città fra la generale commozione e l'unanime rimpianto.

Giunto il corteo alla stazione e fermatosi l'affusto sotto l'atrio reale, i corazzieri levarono il feretro e lo trasportarono sulla carrozza funebre. Presso la salma stavano due genuflessori, su quello ai piedi della bara venne adagiato il cuscinetto col collare della S.S. Annunziata e sull'altro, alla testa del feretro venne posto l'altro cuscinetto colla sacra Corona Ferrea. Alle 16,27, saliti i principi e gli altri personaggi, il treno si mosse e partì fra il solenne e religioso silenzio di tutto il popolo che era accorso, per salutare l'ultima volta il suo Re, che gli era stato così tragicamente rapito».

Le spoglie di Umberto I sono tumulate a Roma nel Pantheon.

La tragica morte di Umberto I non ebbe grandi ripercussioni sulla vicenda politica italiana: la spinta repressiva si era ormai esaurita e i tentativi del governo Pelloux di limitare le libertà nel paese e in Parlamento erano falliti nel '99. Anche le elezioni del 2 giugno 1900 non portarono fortuna ai sostenitori della linea reazionaria: ebbero 600.000 voti contro i 650.000 complessivi dell'opposizione. «Gli stessi borghesi lombardi che un anno prima, nel maggio del 1898, avevano tremato d'orrore e chiesto a gran voce lo stato d'assedio, votarono contro i candidati ministeriali».

A Monza il regicidio contribuì a spegnere il ricordo doloroso dei luttuosi fatti del '98 e a rimettere in circolazione gli esponenti del conservatorismo locale: nello stesso anno, qualche mese dopo l'attentato di luglio, si costituiva pure l'Associazione monarchica del circondario monzese. La città però perdeva per sempre i suoi ospiti coronati: il «palazzo arciducale di campagna» realizzato dal Piermarini per Ferdinando d'Austria, dopo oltre un secolo di fasti e splendori come dimora regale, veniva definitivamente abbandonato e chiuso dai Savoia. Monza non sarà più un centro di villeggiatura per i sovrani d'Italia e le corti d'Europa.

Bibliografia:

Emilio Diligenti e Alfredo Pozzi - La Brianza in un secolo di storia d'Italia (1848-1945) – Teti Editore 1980

Le immagini sono tratte dalle Cartoline di Alfredo Viganò pubblicate in arengario.net

Dall'unità d'Italia al nuovo secolo

Il 17 marzo 1861, il Parlamento riunito a Torino, a Palazzo Carignano aveva proclamato la nascita dell'Italia. L'avvento del Regno d'Italia, sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II, aveva visto realizzarsi quello che ancora a metà Ottocento sembrava un miraggio: il sogno di una patria comune, non più divisa e soggetta alla dominazione straniera.

Il Risorgimento, il conseguimento dell'indipendenza e dell'unità nazionale, se da una parte aveva coronato le ambizioni dinastiche della monarchia di Savoia, era stato dall'altra il risultato dell'impegno delle forze più valide della cultura e della società italiane.

Quelle rappresentate, sia pur con di verse matrici ideali e differenti impostazioni politiche, da Cavour, Mazzini, Gioberti, Cattaneo. E la straordinaria impresa di Garibaldi,

che aveva liberato il sud dalla Sicilia a Napoli, era entrata nella mitologia popolare. L'audacia e la genialità strategica dell'Eroe dei due Mondi, che a capo di un pugno di uomini era riuscito a cacciare i Borboni, consentendo così a Cavour di tirare le fila della sua sapiente azione politica e diplomatica, avevano suscitato grande ammirazione anche all'estero. Ma una volta "fatta l'Italia" era stato ben più difficile "fare gli italiani", amalgamare le diverse popolazioni della penisola.

Cavour (scomparso prematuramente nel giugno 1861) aveva lasciato in consegna ai suoi successori, agli esponenti del partito liberale moderato che avevano avuto la meglio nei confronti dei democratici repubblicani, un sistema politico costituzionale parlamentare dalle fondamenta quanto mai fragili. Non solo perché si trattava di un sistema rappresentativo a ristretta base censitaria, per cui meno del due per cento della popolazione aveva diritto di voto, ma anche perché il processo di annessione-unificazione, avvenuto con la "guerra regia" e i plebisciti del 1859 e del 1860, avevano visto la giustapposizione di tante realtà assai differenti fra di loro per leggi e valori civili, per tradizioni e costumi, per livelli di sviluppo economico e sociale.

A questa frammentazione della penisola in vari microcosmi, i governi della destra, al potere sino al 1876, giustamente preoccupati di consolidare il nuovo Stato, cercarono di porre rimedio mediante l'estensione a tutto il territorio nazionale della struttura amministrativa, rigidamente centralistica, sul modello francese, già in vigore nel Piemonte sabaudo.

Ma ciò facendo essi sacrificarono qualsiasi ipotesi pur moderata di decentramento come quella proposta da uno dei leader della destra, Marco Minghetti, che prevedeva l'attribuzione di maggiori poteri agli enti locali e l'elettività dei sindaci. Nello stesso tempo, con l'intento di risanare l'ingente passivo delle finanze pubbliche, ereditato dai vecchi governi preunitari, e di dotare il paese di alcune infrastrutture essenziali, venne imposto un pesante regime fiscale che fu percepito come un'autentica vessazione. Anche perché le imposte colpivano più i consumi che i redditi. Fra le tasse più impopolari figurava quella (in vigore dal gennaio 1869) sul macinato, ossia sul pane, l'alimento principale dei poveri.

Per tutti questi motivi l'unificazione del paese si rivelò un'impresa estremamente ardua, tra mille difficoltà e non poche ondate di ribellione. In alcune regioni del sud il governo dovette agire con mano ferrea, ricorrendo a esecuzioni sommarie e impegnando sino al 1865 un esercito di quasi 120.000 uomini, per debellare il grave fenomeno del brigantaggio alimentato anche dagli agenti della monarchia borbonica appena spodestata. E a Palermo nel settembre 1866 solo l'intervento delle truppe valse a domare l'insurrezione di migliaia di popolani sobillati dai legittimisti borbonici e da una parte del clero.

Le manifestazioni di insofferenza esplose al sud nei confronti del nuovo Stato nazionale non ebbero solo connotazioni eversive. Esse rivelarono anche l'esistenza di una "questione meridionale", dovuta al forte divario economico e sociale, già preesistente all'unità, fra le regioni del nord e quelle del sud. Il male principale di cui soffriva il meridione era il latifondo che, mentre perpetuava la concentrazione della maggior parte delle terre nelle mani di pochi possidenti, condannava molte zone a uno stato di endemica arretratezza. A farne le spese era in primo luogo la gran massa di contadini senza terra, costretti a sottostare, per poter campare, a rapporti semifeudali e alle peggiori forme di sfruttamento.

Per incrementare la piccola proprietà rurale, i governi della destra avevano messo in vendita le terre degli ordini religiosi soppressi e quelle dei beni demaniali borbonici. Ma finirono per accaparrarsele, grazie anche al potere che detenevano nelle amministrazioni locali, i maggiori proprietari fondiari e alcuni notabili più facoltosi.

Il dissidio fra Stato e Chiesa fu un altro motivo fondamentale di discordia e di malessere. Poco prima di morire Cavour aveva invano sperato di risolvere la questione con la formula separati sta «libera Chiesa in libero Stato».

E l'occupazione di Roma nel settembre 1870

era sfociata in un aspro contrasto con il mondo cattolico. All' abolizione del potere temporale dei papi, che la Chiesa considerava come una condizione irrinunciabile per l'esercizio del suo magistero, Pio IX replicò scomunicando tutti i responsabili della presa di Roma ed emanando nel 1874 il decreto "Non expedit" che proibiva ai fedeli di partecipare alla vita politica dello Stato italiano. E ciò, malgrado l'approvazione da parte del Parlamento nel maggio 1871 della "legge delle guarentigie", che garantiva insieme all'extraterritorialità dei palazzi del Vaticano la più ampia libertà al papato nell'esercizio delle sue funzioni. Per reazione alle aspre condanne delle autorità ecclesiastiche contro il nuovo Stato, radicali e repubblicani alimentarono da allora una vasta campagna politica e di stampa accesamente anticlericale.

Un altro grave elemento di debolezza stava nello scarso grado di sviluppo del sistema economico. Pressoché priva di materie prime e di risorse energetiche, l'Italia era un paese che si reggeva su un'agricoltura per lo più di sussistenza e su alcune attività manifatturiere, con un reddito nazionale pari ad appena un quarto di quello dell'Inghilterra.

La politica di "economie fino all'osso" (di cui fu massimo artefice Quintino Sella) portò infine nel 1876 al sospirato pareggio del bilancio.

L'Italia riuscì così a scongiurare il pericolo di una bancarotta ma non fece molti passi avanti sulla strada dello sviluppo economico. D'altra parte, la destra rappresentava gli orientamenti e gli interessi del patriziato e della proprietà fondiaria. E l'indirizzo liberistico che essa aveva mutuato dal Piemonte cavouriano in materia di rapporti commerciali, se favoriva l'esportazione di alcuni nostri prodotti agricoli (come il vino, l'olio, la seta), spalancava per contro le porte del mercato italiano alla più agguerrita industria straniera. Fu la sinistra costituzionale (che reclutava il suo maggior seguito fra la borghesia urbana e che andò al potere nel marzo del 1876, con Agostino Depretis) ad avviare il processo di industrializzazione con la revisione nel 1878 delle tariffe doganali, gli stanziamenti varati tra il 1883 e il 1885 a sostegno dell'industria cantieristica, e i forti dazi protettivi introdotti nel giugno 1887 a favore del settore tessile e di quello siderurgico. All'adozione di questi provvedimenti concorsero peraltro anche motivi di sicurezza militare, giacché non si poteva continuare a dipendere per gli armamenti e per alcuni prodotti di base dalle forniture di imprese straniere e dal beneplacito dei loro governi. Nell'orientare il governo verso il rafforzamento del settore industriale, contribuì anche l'intento di neutralizzare le conseguenze della crisi agraria che, abbattutasi sull'Europa in seguito all'afflusso a prezzi assai competitivi dei cereali russi e americani, minacciava di provocare un crollo generale del reddito e dell' occupazione. Proprio quando una vasta catena di agitazioni stava scuotendo molte zone della bassa padana.

Sia pur con cautela i governi della sinistra guidati da Depretis

(che si alternò al potere sino al 1882 con Benedetto Cairoli, per poi tenerlo ininterrottamente sino al luglio 1887), posero mano ad alcune significative riforme. Con una legge del 1877, su proposta del ministro Michele Coppino, venne resa obbligatoria e gratuita l'istruzione elementare. Lo stesso anno fu elevato il minimo di esenzione fiscale, così da ridurre della metà il numero dei contribuenti.