Omaggio al partigiano, giornalista, scrittore Giorgio Bocca

Giorgio Bocca si è spento all’età di 91 anni.

Nel seguente documento, riportiamo alcuni passi del suo libro «Partigiani della montagna» pubblicato per la prima volta nell’ottobre 1945, sei mesi dopo la fine della guerra di Liberazione, alla quale aveva partecipato come giovane partigiano sulle montagne e nelle valli del cuneense.

«Certo non l’abbiamo vinta noi la guerra grossa, ma nella guerriglia la nostra parte l’abbiamo fatta. Solo in rare occasioni guerriglia e guerra grossa si confusero, nelle grandi battaglie dell’agosto 1944 per il controllo dei valichi alpini e alcune furono vinte».

«Nell’estate del 1944 siamo usciti per così dire dalla macchia, abbiamo liberato le grandi repubbliche, nella Carnia, a Montefiorino, ad Alba, nelle valli cuneensi, nell’Ossola».

A proposito della cosiddetta “zona grigia” …

«Non appartenevano alla “zona grigia” i montanari che ci restarono amici anche se i tedeschi avevano bruciato le loro case … C’erano delle ragioni concrete perché la gente stesse dalla nostra parte: parlavamo la stessa lingua, eravamo in pochi da nutrire, li proteggevamo dagli ammassi e dalle requisizioni. Ma c’era anche quella cosa che solo l’invasore ti rivela: la patria, il luogo in cui sei nato, per cui la tua è guerra di casa. E allora capita che al funerale di un partigiano vada tutto un paese incurante dei fascisti che li fotografano o annotano il loro nome.

La “zona grigia” non c’era nelle grandi repubbliche partigiane che facevano esperienze di democrazia, nessuno che si rifiutasse di essere messo nelle liste elettorali, negli incarichi pubblici. Non era massa grigia i parroci di campagna al completo con noi nonostante il diverso avviso di alcuni vescovi, specie in Emilia, dove le lotte tra borghesi e contadini erano state cruente e dove ci sarebbe stata, alla fine della guerra, una resa dei conti che avrebbe coinvolto parte del clero. Chi c’era nei giorni della Liberazione, delle sfilate partigiane, sa che intere città furono in festa, in tripudio, sa che i balli e i canti per festeggiare il gioioso aprile durarono l’estate intera. Tutti nella montagna e nella campagna sapevano dov’erano i nostri rifugi, i depositi delle nostre armi, del nostro grano, ma li ritrovammo quasi sempre intatti a rastrellamenti finiti.

Dov’erano i dubbiosi della “zona grigia” quando scendemmo nelle città tra due ali di folla e la guerra non era ancora finita, gli Alleati sarebbero arrivati solo cinque o sei giorni dopo, ma i fascisti erano in fuga e non si vedevano italiani che li sostenessero? …

Rischi mortali corsero gli italiani per dare rifugio ai ribelli, per nascondere prigionieri alleati, gli ebrei perseguitati» …

«Quarantacinquemila partigiani caduti, ventimila feriti o mutilati, uno dei più forti movimenti di Resistenza d’Europa, gli operai e i contadini per la prima volta partecipi di una guerra popolare senza cartolina di precetto, una formazione partigiana in ogni valle alpina o appenninica, la sofferta gestazione di un’Italia diversa» …

Bibliografia:

Giorgio Bocca – Partigiani della montagna – Istituto Grafico Bertello ottobre 1945 – Feltrinelli 2004

Fratelli

dal libro Scritto sulla neve opera di Carlo Chiavazza, un cappellano militare che ha accompagnato gli alpini della divisione Tridentina prima nella ritirata dal Don e più tardi sulle colline cuneesi, partigiano fra partigiani. Chiavazza, che dopo la guerra è passato al giornalismo, è appunto nato in quella parte del Piemonte chiamata «la provincia granda», che è compresa fra Cuneo, Alba, Fossano, Saluzzo, Mondovì e che è terra di gente silenziosa e umanissima.

Qui l'Autore riporta con accento di commozione un episodio, al quale ha assistito durante la ritirata di Russia. È un episodio di pietà fraterna, perché in mezzo a tanta disperazione, a tanta cecità, a tanto disumano furore, ci ridà una più giusta misura dell’uomo.

Dopo una breve salita vediamo in basso in un avvallamento un gruppo di case. Qualcuna brucia e attorno ombre allungate si agitano confusamente. Non percepiamo ancora i rumori. Altre colonne di alpini avanzano nella nostra medesima direzione.

All'ingresso del villaggio alcuni cartelli di legno a forma di freccia infissi ad un palo indicano le varie strade che si dipartono da un quadrivio appena accennato sulla neve. Leggo solo dei numeri e parecchie volte la parola «armestrasse».

Nessuno conosce il nome del villaggio. Alcune isbe bruciano, fuochi sono stati accesi all'aperto, le slitte con i muli attaccati sostano in fila indiana oppure raccolte a cerchio. Le case non sono sufficienti ad ospitare la massa dei soldati. I feriti rimangono nelle slitte uno di fianco all'altro sotto coperte dal colore indefinibile. Ogni tanto si sente il lamento di qualcuno.

Da un'isba esce un alpino: è alto, tarchiato. Sul pastrano porta un telo di casermaggio tenuto fermo sul collo da un pezzo di fil di ferro. Con passo stanco va verso una slitta priva di mulo e di cavallo.

È uno slittino modesto con basse sponde di legno.

L'alpino s'inginocchia di fianco e scopre il volto di due uomini distesi. Al primo sorregge il capo e versa adagio in bocca un liquido nerastro che dovrebbe essere caffè, al secondo consegna una patata cotta sul fuoco.

M'inginocchio anch'io dall'altro fianco della slitta.

Chiedo: «Di che battaglione siete? »

«Del Tirano» risponde il giovanotto che sta mangiando la patata quasi religiosamente a piccoli bocconi inghiottendo tutto, pelle, polpa, cenere, pezzetti di carbone.

L'alpino di fronte, inginocchiato come me mi guarda con infinito dolore. Alla luce della luna mi pare di vedere due occhi pieni di lacrime. Non piange ma una disperata tristezza rende tesi i lineamenti del volto. Parla adagio come se volesse risparmiare anche la voce: «Sono miei fratelli» dice, «uno è ferito e l'altro è congelato ai piedi. Non li ho voluti abbandonare nelle isbe. Li porto via con me.»

«Chi trascina la slitta?»

«Io».

«Ce la fai?».

«Ogni tanto, sulle salite, qualcuno mi dà una mano. È duro ma ce la farò. Nostra madre ci aspetta a casa. »

Il ferito emette un sospiro, un breve lamento.

Tiene gli occhi chiusi, è molto pallido. Gli prendo il polso: mi pare gravissimo, sento i battiti del cuore. Sulla giubba brilla l'oro dei gradi di sergente. Non ne avrà per molto, la morte sta arrivando al galoppo. Il congelato continua a mangiare la patata, il fratello inginocchiato di fronte sembra interrogarmi con gli occhi.

«Come lo trova?».

«Non c'è male».

«Crede che riuscirà a resistere sino fuori della sacca?»

«Può darsi che tra poco stia meglio. »

«Gli ho fatto prendere il caffè. L'ho riscaldato nell'isba. Mi preoccupa la ferita dello stomaco. Ma è robusto, è sempre stato il più robusto di tutti e anche “il più intelligente”

Non oso dire la verità, l’eroismo tragico del giovane alpino mi sbalordisce. Con mano leggera ricopre il volto del fratello «più intelligente» e mi viene accanto.

Ripete la frase prima: «Come lo trova?».

Lo vorrei tanto abbracciare, nobile ragazzo dal cuore meraviglioso, cuore di alpino, di fratello dolcissimo. Lo vorrei tanto consolare e anche illuderlo con il dirgli: "Guarda che sta meglio, che guarirà". Sento le mie labbra ripetere due volte monotone la cupa frase:

«È grave, è grave"».

Il giovane abbassa Il capo. Lo stringo a me: « Hai mangiato? Hai preso qualche cosa? Devi essere coraggioso».

«Perché? »

«Per tornare a casa».

«Se non vengono loro con me ... » non finisce la frase, ha la gola chiusa in un singhiozzo represso. Rientra nell'isba ed esce poco dopo con lo zaino sulle spalle. S'aggiusta alcune corde e due tiranti di stoffa attorno alla vita I due fratelli giacciono nella slitta sotto le coperte di colore indefinibile. L'alpino lega i tiranti alla slitta prova a smuoverla. È pesante, ma riesce con facilità.

Si volta verso di me e si tocca il cappello in un saluto quasi cameratesco: «Arrivederci, cappellano». Ogni segno di commozione e scomparso dal suo volto. Ha una grinta dura, quella degli alpini che vanno all'attacco. Anch'egli va incontro alla notte, al dramma di un calvario senza nome con una tenue speranza. Mentre sta per svoltare dietro a un'isba mi guarda ancora: «In bocca al lupo» grido. Fa segno di sì e scompare con passo affaticato verso la pista di ghiaccio sotto il pallore della luna.

Bibliografia.

Carlo Chiavazza - Scritto sulla neve - Ponte Nuovo Editrice, Bologna, 1964 pp. 84-87

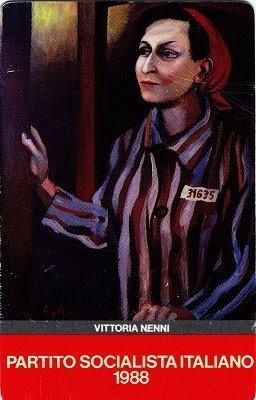

La storia di Vittoria, figlia minore di Pietro Nenni

Era soprannominata Vivà .

Nata ad Ancona il 3 ottobre 1915, sposò giovanissima il cittadino francese Henry Daubeuf. Col marito, dopo l'invasione tedesca della Francia, Vittoria entrò nella Resistenza. Arrestati dalla Gestapo, con l'accusa di aver stampato e diffuso manifestini antinazisti e di avere svolto, soprattutto negli ambienti universitari, "propaganda gollista antifrancese", Henry venne fucilato, l'11 agosto 1942, al Mont Valerien, nelle vicinanze di Parigi e Vittoria fu deportata nel campo di sterminio di Auschwitz dove morì.

Per commemorare la memoria di quest'ultima, il PSI le dedicò l'immagine (di Renato Guttuso) nella tessera del partito nel 1988.

Della figlia Vittoria, Pietro Nenni ne parla in diverse pagine dei suoi diari:

«Il ben augurale nome non ha portato fortuna».

9 aprile 1944

«Pasqua! La passo coi miei. L'anno scorso ero a Regina Coeli, nel 1942 ero solo soletto al confino di Pierrefort. Ma sono oggi, più che allora, oppresso di tristezza. Mi rattrista il pensiero della mia Vivà, che passa nel campo di concentramento di Auschwitz la sua seconda Pasqua di internata ...»

16 aprile 1944

«Ho buone notizie di Vivà».

7 maggio 1945

«Stasera è giunta da Parigi una lettera disperata di Vany che corre alla ricerca di notizie di sua sorella e si urta al muro di silenzio. Risulterebbe che Vivà non era più dal marzo a Ravensbruk ma al campo di sterminio di Mauthausen. Una notizia captata a « Radio Parigi» smentisce la voce che mia figlia sia morta e afferma che non si hanno di lei notizie. Attendiamo. Ma ho il cuore gonfio di malinconia».

29 maggio 1945

«Una giornata angosciosa. Tornato in ufficio .... informato che c'è una lettera di Saragat a De Gasperi che conferma la notizia della morte di Vittoria.

Ho cercato di dominare il mio schianto e di mettermi in contatto con De Gasperi che però era al Consiglio dei ministri. La conferma mi è venuta nel pomeriggio, da De Gasperi in persona, che mi ha consegnato la lettera di Saragat. La lettera non lascia dubbi. La mia Vivà sarebbe morta un anno fa nel giugno. Mi ero proposto di non dire niente a casa, ma è bastato che Carmen (ndr moglie di Nenni) guardasse in volto per capire ...

Poveri noi! Tutto mi pare ora senza senso e senza scopo.

I giornali sono unanimi nel rendere omaggio alla mia figliola. Da ogni parte affluiscono lettere e telegrammi. La parola che mi va più diretta al cuore è quella di Benedetto Croce: “Mi consenta di unirmi anch'io a Lei in questo momento altamente doloroso che Ella sorpasserà ma come solamente si sorpassano le tragedie della nostra vita: col chiuderle nel cuore e accettarle perpetue compagne, parti inseparabili della nostra anima”.

Povera la mia Vittoria! Possa tu, che fosti tanto buona e tanto infelice, essere la mia guida nel bene che vorrei poter fare in nome tuo e in tuo onore».

Parigi, 11 agosto 1945

«A Parigi sono ospite di Saragat all'ambasciata.

Nel pomeriggio ho ricevuto all'ambasciata Charlotte Delbo Dudach, la compagna di Vivà. L'altra compagna di Vivà che pure è rientrata, Christiane Charma, non è a Parigi. Il racconto di Charlotte è straziante. Vivà è arrivata ad Auschwitz il 27 gennaio 1943. Il suo gruppo era composto di duecentotrenta francesi; due mesi dopo era ridotto a quarantanove. Il viaggio era stato duro ma esse erano lungi dall'immaginare che cosa le attendeva ad Auschwitz. Quando sono entrate nel campo cintato da reticolati a corrente elettrica esse hanno avuto l'impressione fisica di entrare in una tomba. “Non usciremo più”, ha detto Vivà. Ma poi è stata fra quelle che hanno ripreso coraggio. Sono state spogliate di tutto, vestiti, biancheria, oggetti preziosi, indumenti intimi e rivestite di sudici stracci a righe carichi di pidocchi. La loro esistenza si è subito rivelata bestiale.

Sveglia alle tre e mezzo, appello alle cinque, lavoro dall'alba al tramonto in mezzo al fango delle paludi. Un vitto immondo e nauseabondo. Non acqua. Neppure un sudicio pagliericcio, ma banchi di cemento e una lurida coperta. Vivà ha reagito con ogni forza all'avvilimento fisico e, morale. Era fra le più intrepide e coraggiose. Sul braccio destro le deportate portavano il loro numero. Vivà aveva il n. 31635. Il gruppo delle francesi costituiva una forte unità morale. ... Prima di lasciare Romainville, Vivà aveva saputo della fucilazione di Henry (ndr Henry Daubeuf, marito di Vittoria). Anche il marito di Charlotte era stato fucilato ... Charlotte è stata ammalata di tifo prima di Vivà e dice di dovere la vita alle cure assidue di mia figlia. A sua volta ha assistito Vivà come una sorella. Il tifo si è dichiarato l'11 aprile. Qualche giorno dopo il gruppo di Vivà è stato assegnato a un lavoro all’interno. Era forse la salvezza. Purtroppo la mia povera figliola non si è più completamente riavuta. Essa ha lottato con energia contro il male. Ma è sopravvenuta una complicazione forse nefritica. Una piaga si è aperta al ginocchio e ha dovuto allora rassegnarsi ad andare all’infermeria, il “revir” che era quasi sempre l’anticamera della stanza dei gas. La forte costituzione di Vivà è sembrato trionfasse del male; Ma migliorate le piaghe alle gambe, un ascesso si è dichiarato sopra l’occhio destro. In breve il corpo, che non era scarno come quello della maggioranza delle deportate, fu tutto una piaga.

Charlotte vedeva Vivà di nascosto e le portava un po’ d’acqua, una pezzuola bagnata da mettere sulla fronte. L’ultima volta che vide Vivà fu l’8 luglio. Delirava a tratti. Parlava di pranzi, di “crévettes alla crema” che gli passava la cucina, di sua sorella Vany che stava per arrivare ... Seppe dello sbarco in Sicilia e se ne rallegrò per suo padre ... è morta il 15 luglio pregando una compagna di giaciglio di far sapere a suo padre che era stata coraggiosa fino alla fine e che non rimpiangeva nulla... .

Vivà parlava sempre di me. Prima di partire per Romainville il comandante del Forte le disse che rivendicando la sua nazionalità italiana avrebbe evitato la deportazione. Rispose “que son père aurait eu honte d'elle”. In verità ella si era legata al gruppo delle sue compagne e romanticamente stimava di doverne seguire la sorte.

Charlotte mi dice che il 9 febbraio 1943 lo passarono davanti al Blok 25 che era quello delle punizioni, una specie di ammazzatoio. Tutto il giorno nel freddo, nella pioggia, nel fango stettero in piedi. Videro una donna, una deportata come loro, presa alla gola dai cani. Vivà parlò di me e del mio compleanno. Io ero quel giorno a Vichy nella sede delle SS in stato di arresto e disperatamente pensavo a Vivà. La sera fui portato alla prigione di Moulins, una reggia nei confronti di Auschwitz ... Sono come ossessionato dalle cose apprese ieri. Non riesco a pensare ad altro ... Alcuni dettagli del racconto di Charlotte saranno l'incubo della mia vita ...

Povera la mia figliola!».

2 novembre 1945

«Mi è sembrato che chi può fiorire una tomba conserva un'apparenza almeno di legame coi suoi morti. Non così per me che penso disperatamente alla mia Vittoria e non ho neppure una tomba dove volgere i miei passi. Il 31 era l'anniversario della mia figliola. Avrebbe avuto trent'anni e tutta una esistenza ancora davanti a sé ... quanto sarebbe stato meglio davvero che io, in vece sua, non fossi giunto al traguardo».

Ad Auschwitz, Vittoria Nenni che non aveva una formazione ideologica, si unì al gruppo dei comunisti francesi. Le comuniste erano sorprese della sua forza di carattere, del suo coraggio, dell’ottimismo che non l’abbandonò mai, fino in punto di morte.

Wilma Conti: da piccola italiana a partigiana

Dedicato alle troppe donne che, nonostante il loro contributo fondamentale alla Resistenza, sono state "messe nel dimenticatoio".

Wilma Conti, oggi, nel Museo della Resistenza di Dongo

Wilma Conti: "Ero una piccola italiana"

“Se il fascismo, appreso sui banchi di scuola, le ha insegnato ad amare la patria, con la Resistenza impara ad amare e a capire la libertà, lottando per difenderla” (Roberta Cairoli).

Per la giovanissima Wilma Conti, allora quattordicenne, è ciò che accade l'8 settembre 1943 a rappresentare l'inizio della presa di coscienza che la condurrà ad operare nella Resistenza. Una scelta, la sua, che segna una frattura molto forte rispetto al prima e un cambiamento rilevante, considerevole: da piccola italiana a partigiana.

Appena il regime fascista cominciò a pensare al suo futuro capì che questo era legato alle nuove generazioni, che avrebbe dovuto provvedere a fascistizzare. Il fascismo doveva divenire per il bambino una religione in cui credere. Con R.D. Legge 3 aprile 1926 n. 2247 veniva istituita l"'Opera Nazionale Balilla" che raccoglieva in sé i Balilla (dagli 8 ai 14 anni), gli avanguardisti (dai 14 ai 18 anni), le piccole e giovani italiane. Anche la scuola divenne uno strumento del regime: i testi erano infatti un delicatissimo strumento culturale, politico, sociale e dovevano essere adatti a plasmare il tipo dell'italiano nuovo, tutto devoto alla patria e conscio dei propri doveri verso di essa.

Il racconto di Wilma inizia, infatti, con il ricostruire il conflitto interiore tra il condizionamento a cui viene sottoposta nella scuola fascista e l'appartenenza, invece, a una famiglia apertamente antifascista:

«lo ero fascista, nel senso che tutti eravamo fascisti, perché a scuola t'insegnavano ad amare l'Italia, il Re, il Duce: il Duce era una persona importante: "Aveva salvato la Patria dal disordine e l'aveva resa grande, forte, rispettata e temuta dallo straniero ... ". Tutti i libri di scuola erano così impostati. Eravamo tutti inquadrati, senza capire che eravamo sotto una dittatura ... sembrava una cosa normale.

La mia famiglia, invece, era una famiglia di socialisti. Mio padre è sempre stato socialista e non si è mai iscritto al fascio. Mia madre ... Mi ricordo che quando le donne fasciste sono andate a cercare il rame e la fede, mia madre le ha infilate fuori dalla porta e non ha consegnato né rame né fede.

lo mi vergognavo quando le mie maestre mi dicevano: "Siamo andate da tua madre, non ci ha dato la fede ... quegli occhi che ci faceva, ci faceva quasi paura. Ci ha detto di andare via e che a lei la fede l'ha data suo marito in chiesa, e non la dà alla patria: 'Che s'arrangino, e che vadano a cercare la fede e l'oro ai ricchi, non ai poveri che hanno solo la fede al dito!''. Ha detto così senza pensarci due volte. E la stessa cosa fece mia zia Olga, che poi ha fatto la staffetta».

Wilma ricorda (riconoscendone ora l'assurdità) l'entusiasmo, l'emozione di indossare la divisa fascista, la suggestione esercitata dalla figura di Mussolini:

«Io mi ricordo di essere stata portata con tutta la scuola, in divisa, a piedi da Dongo a Gravedona, salendo su per la strada nuova (ancor oggi la chiamano così) costruita proprio nel periodo del fascio. Allora ci fu questa inaugurazione; doveva arrivare il federale: quindi tutti in divisa, uomini e donne fasciste. Ricordo il batticuore che avevamo, che ci metteva ...

Ci condizionavano, ci lavavano davvero il cervello!

E poi Mussolini, quando parlava ... noi pendevamo tutti dalle sue labbra! Mi chiedo, rivedendo oggi i documentari girati sui discorsi di Mussolini, come facevo a credere a questo pallone gonfiato, a questo burattino!»

Frequenti sono poi gli scontri con il padre, che, tuttavia, lascia libera Wilma di avere le proprie idee, convinto che, una volta cresciuta, giungerà da sola alla verità, sarà lei stessa a capire “che è tutto sbagliato”:

«Io andavo a casa a fare delle grosse discussioni con mio padre, difendendo, appunto, le teorie del fascio. Sapevo tutto a memoria, ero davvero molto preparata in cultura fascista!

Lui però non mi ha mai detto niente, l'unica cosa che mi diceva è questa:

"Piantala di raccontare le stupidate che ti raccontano le maestre: tas, stupida, diventa granda che te capisaret quaicos!" »

Wilma continuerà a subire il fascino di Mussolini, anche con lo scoppio della guerra. Racconta:

«La guerra l'aveva decisa il Duce, per cui era giustissima.

Mi ricordo, per esempio, i commenti alla vigilia della guerra. Allora facevo la quinta elementare: durante l'intervallo sentivo dire dai miei compagni: "Forse scoppia la guerra". E mi è rimasta impressa una frase ripetuta da due o tre miei compagni, che poi si vede che, essendo figli di fascisti, la sentivano dire in casa: "Ci vuole proprio una guerra per rimettere a posto le cose". Mi è rimasta in mente».

Con il prolungarsi della guerra, però, le sue certezze cominciano lentamente a scricchiolare. C'è un episodio, in particolare, nella sua memoria che la disorienta, la confonde, che le fa intravedere una realtà diversa da quella appresa sui banchi di scuola:

«I nostri soldati erano a combattere in Russia. Il segretario del fascio, un ragazzo giovane, veterinario del paese, era stato richiamato e mandato in Russia, appunto.

Tornato dalla Russia ferito, per cui dovettero amputargli una gamba perché congelata, questo ragazzo aveva detto al signor Moschini (Mario Moschini "Brivio" fece parte del CLN di Dongo, costituito si il 15 maggio 1944, quale rappresentante del Partito d'Azione. Alcune delle riunioni si svolgevano anche in casa sua), il macellaio di Dongo, poi esponente del CLN, che era andato a trovarlo in ospedale, queste parole che il Moschini riferì poi a noi: "Avevate ragione, perché se dovessi essere ancora valido, adesso saprei io da che parte stare: non più dalla parte del fascio, bensì dall'altra parte". Ed era il segretario del fascio!

Tante piccole cose che cominciano a farti capire che era tutto sbagliato.

Come mai da piccola italiana sono diventata un'antifascista? Perché ho visto quelli che scappavano l'8 settembre: qui a Dongo era passato un battaglione di militari che cercavano di andare a casa, per cui ricordo che mio padre aveva dato vestiti, scarpe, perché potessero spogliarsi. Qualcuno si è fermato in Dongo ed è andato a lavorare alla Falck, qualcun'altro è salito in montagna a fare il partigiano.

Alla Falck venivano anche presi, perché i dirigenti della fabbrica erano antifascisti».

«Arrivavano, poi, da Como, portati dalla zia Olga, i primi ragazzi che scappavano, che non volevano andare a militare perché si dovevano arruolare nella Repubblica Sociale e così ho capito che era tutto sbagliato!»

Il passo dalla consapevolezza all'azione è breve. All'inizio del 1944 si costituisce a Dongo il primo CLN: ne fa parte, tra gli altri, Luigi Conti, il padre di Wilma. I collegamenti con il CLN di Como vengono tenuti, con il grado di ufficiale di collegamento, dall'intraprendente Olga Martinelli Scanagatta ("Zita"), la zia. Si insedia, poi, in una casa sotto la chiesa di S. Gottardo, il comando della 52a Brigata Garibaldi. La trattoria gestita dai suoi genitori serve come punto di riferimento per lo scambio d'informazioni e di ordini. Wilma inizia, così, con l'esuberanza dei suoi quattordici anni, la sua attività di staffetta, attraversando paesi, prima mai visti, arrampicandosi per i monti, assaporando, dunque, anche una certa libertà, allora piuttosto inconsueta; Wilma è preziosa: la sua giovane età le consente, infatti, di passare inosservata. Racconta:

«Con un'altra ragazza, Elisabetta, la figlia di Giulio Paracchini, poi diventato comandante partigiano (Giulio Paracchini, tenente comandante del distaccamento "Gramsci" della 52a Brigata Garibaldi, muore il 24 aprile 1945 nel corso di un violentissimo scontro con i fascisti a Pornacchino. Decorato con la Croce di guerra al Valor Militare; decorato con due Croci di guerra al merito; decorato con medaglia d'oro dal comune di Sesto San Giovanni), andavamo sui monti a portare il pane, a portare le calze, a portare vestiti, a portare biglietti, a portare di tutto un po'.

Poi, vagavo per il paese ad avvisare questo, quell'altro, a portare qualche bigliettino, perché essendo una ragazzina passavo e nessuno mi fermava. Mio padre, che faceva parte del CLN, mi mandava a portare ordini a destra e a manca anche in alcuni paesi vicini, ma non molto lontani perché, per noi, il viaggio in bicicletta, per chi aveva la bicicletta, da Dongo a Gravedona costituiva già un grosso avvenimento.

Era difficilissimo spostarsi, a piedi o in bicicletta, per cui se non c'era un motivo grave per spostarsi, nessuno si spostava. Conoscevo Menaggio, per esempio, ma non avevo mai visto Como. Quando, per dire, sono stati arrestati tutti nel dicembre del '44, e si è trattato di seguire i prigionieri che da Menaggio dovevano essere portati a Como, mi sono offerta di andare con un'altra ragazza, pensando che Como fosse appena dopo Menaggio ... »

Parallelamente, svolge il lavoro di segretaria per Enrico Caronti ("Romolo"), il Commissario politico della 52a Brigata Garibaldi, servendosi della trattoria per i loro incontri:

«Io battevo a macchina tutti gli ordini che dovevano andare ai partigiani. Lui scriveva molto. La macchina da scrivere, in un primo tempo era in casa mia. A casa mia c'era una trattoria, per ciò lui veniva lì facendo finta di prendere il caffè o qualcos'altro. Poi, fingendo di andare alla toilette, che si trovava fuori, saliva una scala entrando in una camera. Io lo raggiungevo. Così mi dettava parecchie cose. Ciò che mi dettava erano cose che potevo anche sapere. Le cose più importanti, quelle segrete, le scriveva lui e mi diceva: "Ades, tusa, va' fö a giugà".

Per me Caronti era un idolo».

La notte tra il 21 e il 22 dicembre 1944 ha inizio a Dongo una grossa retata: arrestano 44 persone, tra cui tutti i membri del CLN, tranne uno, e successivamente il comando della 52a Brigata. Dopo l'arresto del padre, Wilma corre ad avvertire Paracchini e il Comando, scavalcando la recinzione che separa le abitazioni.

Nella mattinata del 22 dicembre a Menaggio, presso la sede della Brigata nera, iniziano gli interrogatori. Le sevizie sono particolarmente crudeli: «Pugni, pedate, sollevamento da terra per i capelli, scudisciate a corpo nudo, calci al basso ventre, torsioni delle braccia, colpi di bottiglia e di caricatori di mitra sulla testa e sul viso».

C'è un ricordo ancora molto vivo in Wilma, scolpito nella sua mente: l'immagine del padre precocemente invecchiato, nel giro di una notte, in seguito alle torture subite, che lei inizialmente non riesce a riconoscere tra la folla dei prigionieri nella piazza di Menaggio, pronti per essere trasportati alle carceri di S. Donnino a Como:

«Dopo la messa del mattino, siamo andati, tutti in bicicletta, a vedere in Caserma, a Menaggio, che fine avessero fatto le persone arrestate. Quando, giunti nella piazza dove c'era un gran movimento, un gran fermento con le brigate nere che cercavano di allontanare tutte le persone, arrivano due camion vuoti per il trasporto, e arrivano i prigionieri: tutti vanno a salutarli. Io cerco mio padre e mio padre non lo vedo. Ad un certo punto vedo un vecchietto curvo, che cammina piano, con i capelli tutti bianchi e con indosso il cappotto di mio padre: era mio padre, dopo averne prese talmente tante, fino alla rottura di un testicolo».

Da quel momento, l'attività di Wilma subisce un'accelerazione: le viene assegnato un compito estremamente delicato: tenere i collegamenti tra Como e i pochi rimasti sulle montagne; un compito che adempie con abilità, utilizzando come copertura le visite al padre detenuto nel carcere di S. Donnino. Il nuovo incarico la induce ad affrontare quotidianamente le numerose difficoltà che accompagnano ogni spostamento in quegli anni di guerra, cui si aggiungono i rischi legati all'attività clandestina:

«Avanti e indietro in bicicletta, perché i mezzi non c'erano, mi ero fatta un allenamento.

Mi ricordo la prima volta che sono andata a Como: ho impiegato quattro ore. Poi, con l'allenamento, in un'ora e mezza, due ore, facevo la spola tra Como e Dongo. Bisogna anche tenere presente che in tutti i paesi dislocati sulle montagne non c'erano le strade, solo sentieri, per cui era davvero un'impresa.

Non c'era in me il gusto dell'avventura: io ero convinta che se m'avessero preso con qualche cosa mi avrebbero interrogato e mi avrebbero anche picchiato, questo pensavo: per cui stavo molto attenta».

Ricorda anche il timore del padre, vedendole addosso, a pochi metri dalle Brigate Nere, la borsa tipicamente usata dalle staffette, per il trasporto del materiale:

«Le borse delle staffette erano tutte uguali, perché era un segno di riconoscimento: aveva il doppiofondo. Io adoravo la borsa di mia zia. Per cui, alcune volte, quando andavo a Como le chiedevo di prestarmela, alla fine me l'ha regalata. Un giorno, arrivo a Como con questa borsa; mi avvicino alle carceri di S. Donnino, perché avevo un pacchetto da consegnare al papà, e vedo che arriva la Brigata Nera con quattro prigionieri, tutti e quattro di Dongo, tra cui mio padre. Due fascisti davanti, quattro dietro. Ho cominciato a chiamare: "Papà". Lui mi guarda e mi fa cenno di andare via. Ma io l'ho seguito dal carcere fino alla casa del fascio, con le Brigate Nere che m'intimavano di andarmene, "No - dicevo - io seguo mio padre!". Poi entrano, ed entro anch'io. Quando mio padre, sulle scale, si è voltato e si è accorto che avevo la borsa, mi ha detto, dopo, che si era preso uno spavento perché pensava che avessero arrestato anche me.

Dopo un piano di scale, c'era un graduato che diceva: "Quella lì cosa ci fa qui?!" "Continua a rincorrerci perché vuole salutare suo padre". "E lasciaglielo salutare, mandali in quella stanza!".

Infatti, mi lasciò vedere mio padre che mi disse: "Cosa sei qui a fare con questa borsa, scappa! Tanto ci chiedono solo due cose, poi ci mandano via. Stiamo tutti bene, vai!". Invece, lì, è stato torturato un'altra volta».

Non c'è un particolare stratagemma adottato da Wilma per ingannare il nemico: la sua aria da ragazzina, il suo candore, la sua freschezza hanno facile gioco con tedeschi e fascisti:

«Avevo un viso d'angelo e passavo tranquillamente, guardandoli e facendo un mezzo sorriso e nessuno mi ha mai detto niente: ho viaggiato con roba nella borsa vicino a tedeschi e fascisti facendo finta di niente. Nessuno mi ha fermata. Sono stata fortunata. Ma il rischio c'era, tanto che penso che a un figlio o a un nipote non farei mai fare quello che i miei hanno fatto fare a me».

Cosa spinge, dunque, una ragazzina di quattordici anni a "rischiare la pelle"? Se il fascismo, appreso sui banchi di scuola, le ha insegnato ad amare la patria, con la Resistenza impara ad amare e a capire la libertà, lottando per difenderla:

«La patria era una cosa importantissima (l'avevamo inculcata); la libertà, che ho capito veramente solo in quel momento e che in realtà non avevamo mai avuto, era una cosa importantissima anch'essa: con queste persone che opprimevano e torturavano le popolazioni, bisognava darci un taglio. La libertà oggi i giovani non sanno neanche cos'è, perché è una cosa acquisita. Noi lo sappiamo, perché sappiamo cosa abbiamo sofferto per conquistarla.

Nel suo racconto, Wilma ritorna più volte sulle violenze, sulle torture perpetrate dai fascisti, perdonate o dimenticate troppo in fretta:

A parte, le frustate, i pugni, i calci, mio padre e altre persone di Como avevano tutti i segni sui polsi: i fascisti glieli legavano dietro, mettevano delle catenelle, poi giravano con una vite in modo da farle penetrare nelle carni; poi mettevano loro un cerchio di ferro sulla testa e lo stringevano finché non svenivano ... E adesso alcuni si chiedono: "Perché 'poverini' sono stati ammazzati?!" Hanno goduto subito dell'amnistia, hanno goduto subito della libertà acquistata dagli altri, i quali altri, i partigiani, ad un certo momento, sono diventati i carnefici. Il processo di epurazione: una farsa! »

Dalle sue parole la delusione traspare chiaramente, delusione anche per le troppe donne che, nonostante il loro contributo fondamentale alla Resistenza, sono state "messe nel dimenticatoio".

Tratto dal libro:

Nessuno mi ha fermata. Antifascismo e Resistenza nell'esperienza delle donne del Comasco 1922-1945 di Roberta Cairoli. Edizioni NodoLibri Como

Le vicende dell’Antifascismo e della Resistenza nel Comasco hanno visto sovente protagoniste figure femminili, presenti su tutti i fronti, da quello dell’opposizione intellettuale a quello dell’assistenza, dalla cospirazione e dal sostegno all’espatrio di antifascisti e perseguitati fino alla partecipazione in prima persona alla lotta in armi. Nonostante i molti nomi noti (da Giuseppina Tuissi “Gianna” a Ginevra Bedetti Masciadri, da Anita Pusterla a Francesca Ciceri, da Alda Vio a Marisa Girola) fino ad ora mancava una ricostruzione esauriente di questo impegno femminile.

Roberta Cairoli, giovane ricercatrice di storia contemporanea, ha fatto tesoro delle fonti d’archivio e delle testimonianze diaristiche per consegnarci una ricostruzione completa e vivace, capace di restituire non solo il valore delle vicende personali di molte donne, ma anche il clima complessivo del periodo.

/image%2F1186175%2F20140810%2Fob_e5a2c4_logo-anpi-copie.bmp)