8 settembre 1943, l'Italia si sfalda

Nel documento vengono riportate alcune pagine tratte dal libro "La Resistenza in Brianza 1943-1945" di Pietro Arienti, edito da Bellavite. Nel libro, frutto di una lunga e profonda ricerca storiografica, l'autore ricostruisce in modo documentato l'evoluzione dell'attività resistenziale in Brianza, dalle difficoltà iniziali all'individuzione della forma appropriata di opposizione e combattimento, fino all'apporto determinante delle formazioni partigiane brianzole nel corso dell'insurrezione dell'aprile 1945.

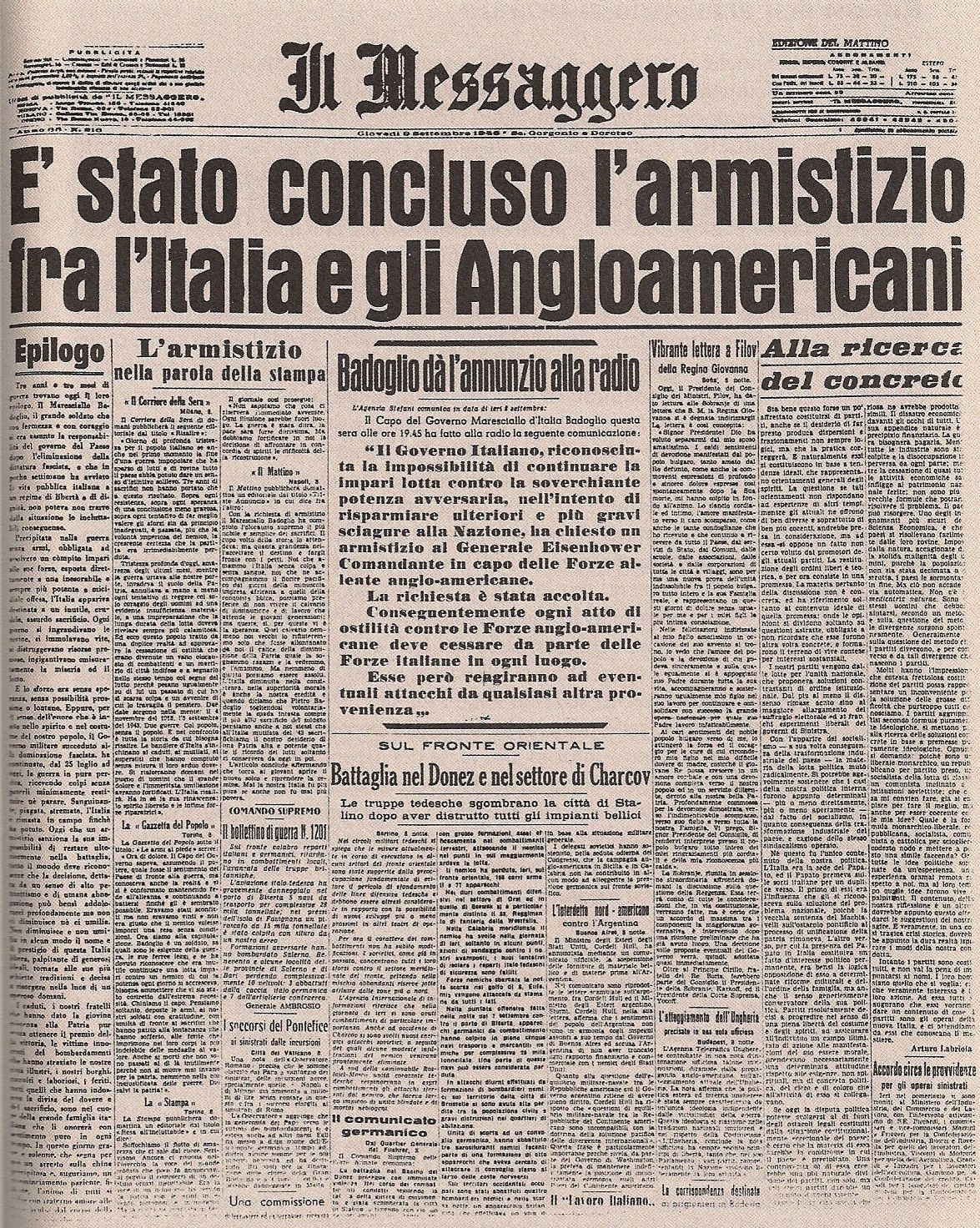

La storia della Resistenza armata italiana nasce nel momento della confusione, quella generata dall'armistizio firmato a Cassibile il 3 settembre e dichiarato l'8 settembre 1943. Il giorno dopo lo Stato italiano si disgrega a partire dall'alto, la famiglia reale abbandona Roma e fugge a Brindisi. Le motivazioni sono varie: si vuole risparmiare alla capitale gravi conseguenze, si pensa che salvando il re si salvi la nazione e la sua continuità. Ma nessuna di queste spiegazioni può essere valida di fronte alle conseguenze che scatena in successione. Scappa il re e allora scappano i generali e quelli che non fuggono rimangono senza ordini, senza indicazioni di comportamento. L'abbandono, l'incertezza e la paura si trasmettono giù giù fino alla truppa, e allora tutti a casa e l'Italia si trasforma in un formicaio impazzito di ex-militari che s'incrociano sulle strade, cercando quella del proprio paese.

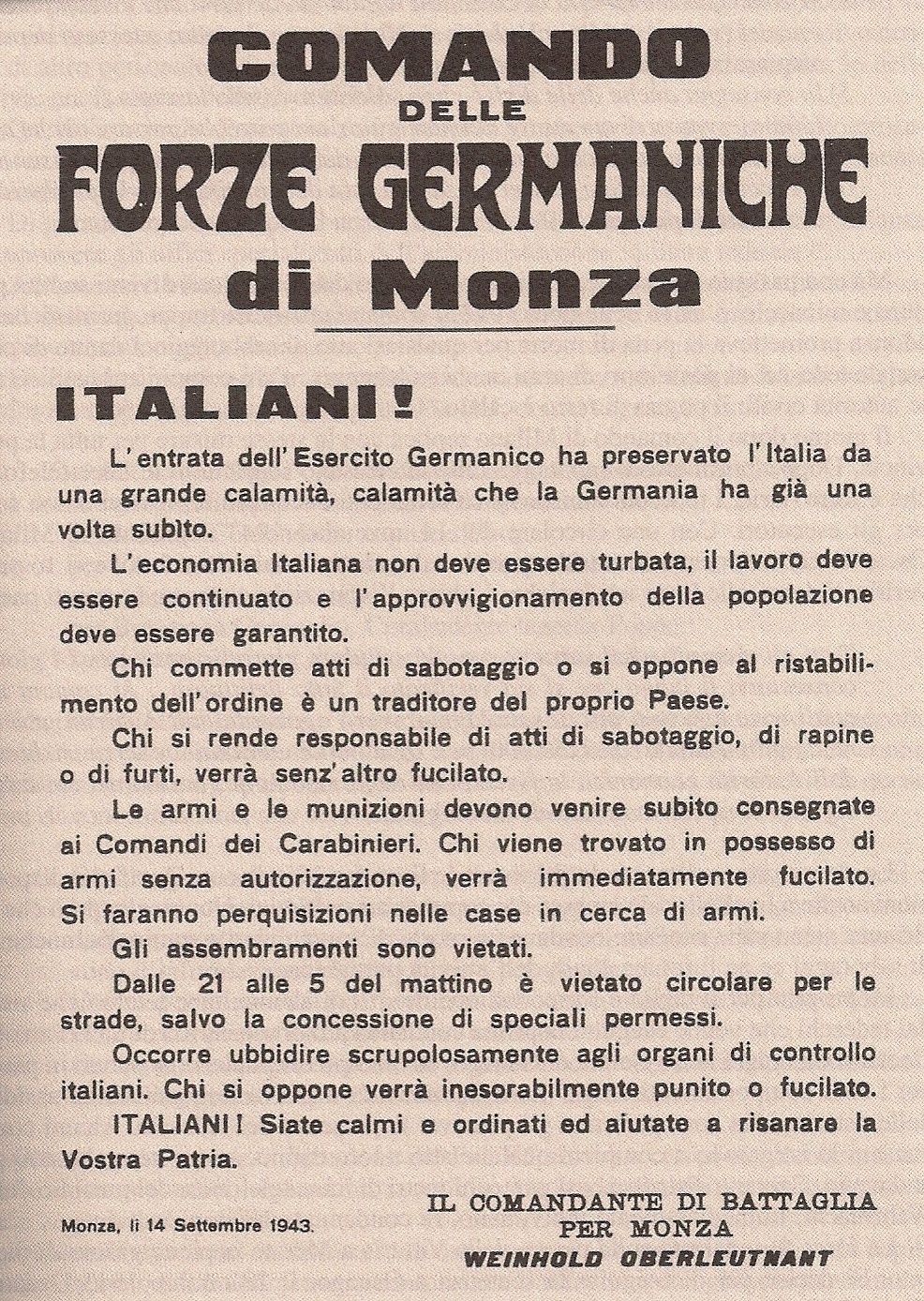

I tedeschi, intanto, non hanno perso tempo. Subodorando il tradimento italiano, il loro piano d'occupazione scatta rapido. Al nord le divisioni di Rommel disarmano facilmente i reparti che si fanno trovare ancora nelle caserme, al sud Kesselring fa la stessa cosa. Così già l'11 settembre si può dire che l'occupazione è cosa fatta. Con la liberazione del 12 settembre di Mussolini dalla prigione del Gran Sasso, l'occupante prepara il terreno per la costituzione del suo stato fantoccio. Intanto in Grecia a Cefalonia e Corfù e in Jugoslavia a Spalato, si consuma il primo sanguinoso atto dell'opposizione al tedesco. Le divisioni di fanteria Acqui del generale Gandin, e la Bergamo del generale Cigala Fulgosi, combattono i nazisti per quindici giorni. Esaurite le munizioni depongono le armi e i tedeschi danno l'ennesima dimostrazione di ferocia contro chiunque resista loro. li massacro di quelle migliaia di soldati italiani fu il primo sfogo dell'odio tedesco, atavico verso il latino inferiore, presente per il traditore.

Anche in Italia avvengono eccidi. A Curtatone, nei pressi di Mantova, dieci soldati italiani sono fucilati il 19 settembre per aver sparato su di un reparto germanico in marcia, cioè per aver eseguito gli ordini del legittimo governo italiano. Tre di questi sono brianzoli: Luigi Binda e Alessandro Corti di Rogeno, Bruno Colombo di Lurago d'Erba.

Ma in questo caos che favorisce chi ha la forza, chi ha la possibilità e i mezzi per impossessarsi di tutte le leve del potere, non tutti scappano, non tutti si adeguano. Inoltre i quarantacinque giorni trascorsi dalla caduta del fascismo del 25 luglio, hanno fatto maturare in alcuni e soprattutto nei vecchi antifascisti la decisione di non accettare più una nuova dittatura, la decisione a questo punto di combatterla con le armi.

Ecco quindi che in tante città gli elementi storici dell'opposizione al regime si fanno interlocutori verso l'esercito chiedendo armi per la cittadinanza che si opporrà al fianco dei militari contro il tedesco che viene ad occupare. Ma i comandi militari, oltre che incerti, sono prevenuti verso i civili. Il no è più politico che strategico. Hanno più preoccupazione del possibile o presunto potenziale sovversivo del popolo in armi che del tedesco infuriato che viene a picchiare il suo pugno di ferro. Anzi, ad esso tanti aprono le porte.

Il generale Ruggero, a Milano, di spirito antifascista, dà qualche arma alla delegazione che va a parlargli. Poi tratta coi tedeschi che promettono lo stato di città aperta per il capoluogo lombardo, promessa che non manterranno. E così le città sono consegnate al nazista che se ne impossessa senza far fatica. Le sue forze in questo momento non sono schiaccianti. In un rapporto del 24 settembre il colonnello Sassenberg riteneva esigua la presenza in Milano di un reparto corazzato delle SS della Leibstandarte Adolf Hitler con 40-50 carri e una compagnia e mezza di Panzerjager, in tutto circa 400 uomini.

Ruggero si giustificò così:

L'accordo apparve imposto dalla necessità di evitare gravi danni alla città, inevitabili nel caso di una resistenza che in ogni caso sarebbe stata di breve durata e non tale da potère conseguire risultati decisivi.

Anche in Brianza avvengono queste trattative fra presidi militari e volontari. A Desio già il 7 settembre alcuni cittadini prendono contatto con il comandante del presidio locale, il tenente colonnello Pietro Barbieri. All'armistizio ci si accorda per un'adunata in piazza Conciliazione, dove l'ufficiale dà la propria disponibilità a difendere la città. Barbieri si reca a Milano per ricevere disposizioni dal generale Ruggero. Verso le 13 è di ritorno e comunica, con grande dispiacere, che Ruggero firmerà la resa. Alle 18, il colonnello con i soldati lascia Desio.

Nei giorni seguenti questo distaccamento raggiunge Villa Albese, nel comasco, dove rende inservibili gli automezzi, nasconde le armi, regala il materiale di casermaggio all'ospedale locale e poi si scioglie. Un sottufficiale di questo reparto, Giuseppe Amelotti, con pochi altri decide di passare alla Resistenza e più avanti fonderà una formazione autonoma, la brigata Porpora, che opererà soprattutto a Milano e che dipenderà dal Comando generale delle brigate Matteotti.

A Monza, la situazione si evolve in modo diverso da Desio. L' 8 settembre il gruppo storico dell'antifascismo cittadino sta guidando il primo tentativo di ribellione. Dal Palazzo municipale, dal versante di piazza Carducci, Gianni Citterio, comunista, affiancato dai socialisti Fortunato e Carletto Casanova, sta arringando la popolazione invitandola a non recepire passivamente gli eventi, ma a schierarsi contro l'eventuale ritorno fascista e il sicuro occupante nazista. Davanti al Motta intanto, un altro vecchio antifascista, Antonio Gambacorti Passerini, seduto ad un tavolino, raccoglie adesioni per la Guardia nazionale. Ritroveremo questi nomi nella storia della Resistenza brianzola. Terminato il comizio, Citterio, aiutato da un militare da tempo conosciuto come avverso al regime, il capitano Borrelli, si reca a chiedere armi ed aiuto al colonnello comandante la caserma Pastrengo di via Lecco. Costui però oppone un netto rifiuto, con un atteggiamento in linea con i suoi colleghi del resto d'Italia. Tuttavia lascia caricare su un automezzo qualche fucile modello 91 e qualche cassa di munizioni. I patrioti col carico d'armi decidono di lasciare Monza, ormai i tedeschi sono alle porte. Ci si avvia verso Valmadrera e poi al Resegone, alla Capanna Stoppani, su in montagna, prima culla della Resistenza.

gli Italiani e l’8 settembre del 1943

l’8 di settembre 1943 la collettività italiana usciva da vent’anni di fascismo e di diseducazione politica, con l’aggravante, non secondaria, di una guerra irresponsabilmente mossa in uno scenario internazionale che congiurava a sfavore del nostro paese, intrapresa in condizioni estremamente precarie sul piano militare e con un consenso passivo, manifestato sotto il balcone del palazzo di piazza Venezia, da una folla incosciente del baratro che andava così aprendosi.

L’8 settembre è sospeso tra la tragedia di un collasso politico-istituzionale e la farsa che fece da corredo al disfacimento di quel che rimaneva di un regime che si voleva totale e totalitario.

Una intera generazione ne visse più direttamente gli effetti: i giovani coscritti, impegnati nella leva e dislocati nei diversi reparti militari, operanti in tutto lo scenario del Mediterraneo, subirono per primi le conseguenze del cambiamento di alleanze e della vacanza di comando.

Avviene lo sbandamento dei militari, il concreto esautoramento e il dissolversi delle figure di comando, la comprensione che i vecchi alleati diventavano i nuovi invasori, l’avvio di una vendetta per parte tedesca che sarebbe durata fino alla conclusione della guerra e che si sarebbe esercitata in prima battuta contro l’esercito ed immediatamente dopo contro la stessa popolazione.

Vi è come una linea di continuità tra date diverse: il periodo tra settembre e novembre del 1938, con l’emanazione e l’introduzione dei provvedimenti legislativi e amministrativi meglio conosciuti come “leggi razziali”, che segnarono la radicalizzazione del regime fascista; il 10 di giugno 1940, che segna l’entrata in guerra dell’Italia; il marzo del 1943 con i ripetuti scioperi, a carattere corale e con spiccata connotazione politica, nelle fabbriche del Nord; il 25 luglio 1943, con il ribaltone nel Gran Consiglio del fascismo, la caduta di Mussolini e l’eclissi del regime, l’abbandono e il tradimento che le classi dirigenti operarono nei confronti di coloro che avevano considerato sempre e solo come sudditi.

La fuga del re e dei suoi più stretti collaboratori, preceduta dalla scomparsa del fascismo-regime, l’abbandono al suo destino di Roma capitale per parte delle Forze Armate fu il totale fallimento di una politica di guerra faticosamente perseguita da Mussolini e dalla casa regnante.

Una varietà di reazioni ebbero reparti e uomini, chiamati dalla latitanza colpevole dei governanti alla scelta individuale: la resistenza o la resa, la collaborazione con i tedeschi o la fedeltà al re.

Da una parte vi è l’inettitudine e l’irresponsabilità di quanti erano alla guida politica e militare del paese, dal basso un esercito lasciato sì allo sbando, ma pronto in molti casi ad assumersi il peso delle scelte e, come nell’eccidio di Cefalonia o in tanti altri episodi, a pagarle fino in fondo. La reazione armata di questi militari si rivela una componente fondamentale della Resistenza italiana.

L’8 settembre è un vero e proprio spartiacque nella coscienza nazionale con episodi quali il rifiuto per parte delle nostre truppe di arrendersi all’ex-alleato, la reazione popolare contro la presenza tedesca in Roma, negli stessi giorni – soprattutto a Porta San Paolo, dove si ebbero scontri armati tra paracadutisti germanici e elementi militari e civili nostrani.

Il rapporto che i tedeschi stabilirono con il nostro paese dopo l’8 settembre fu l’asservimento della popolazione civile, lo sfruttamento e la rapina sistematica delle risorse e l’eliminazione fisica degli individui presi in ostaggio in totale spregio di qualsivoglia residuo diritto.

Due gli schieramenti che si formarono, interni alla guerra che era in atto nella nostra penisola: i neofascisti repubblichini da un lato, i partigiani dall’altro.

Agosto 1943: Milano prese fuoco

«Italiani! Per ordine di Sua Maestà il Re e Imperatore assumo il Governo militare del Paese, con pieni poteri. La guerra continua. L'Italia, duramente colpita nelle sue provincie invase, nelle sue città distrutte, mantiene fede alla parola data, gelosa custode delle sue millenarie tradizioni. Si serrino le file attorno a Sua Maestà il Re e Imperatore, immagine vivente della Patria, esempio per tutti. La consegna ricevuta è chiara e precisa: sarà scrupolosamente eseguita, e chiunque si illuda di poterne intralciare il normale svolgimento, o tenti turbare l’ordine pubblico, sarà inesorabilmente colpito. Viva l'Italia. Viva il Re. Firmato: Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, 25 luglio 1943».

Come ripeteva ossessivamente l'eco di questa frase badogliana, la guerra continuava. E con l'agosto le principali città italiane e soprattutto Milano entrarono in un girone infernale di fuoco e distruzione per lo scatenarsi dell'offensiva aerea alleata.

Dal 9 al 16 agosto, ogni notte Milano fu attaccata. E ogni volta non era possibile fare confronti con la furia devastatrice della notte precedente. Furono colpite tutte le zone della città. Il Duomo danneggiato, la Scala diventata un rogo, la Galleria sventrata, Palazzo Reale, Brera, l’Ospedale Maggiore, chiese, musei, fabbriche, case, monumenti distrutti. I binari del tram sradicatii.

Macerie su macerie. Al mattino, le strade erano percorse da lunghe file di cittadini che arrivavano dalle località di sfollamento, spesso a piedi o in bicicletta, per vedere che cosa era rimasto della propria casa. Sostavano da lontano a osservare le macerie, i falò degli incendi che ardevano ancora qua e là durante la giornata. Dovunque c'era desolazione: crolli e rovine, cumuli di mobili accatastati sui marciapiedi, gruppi di donne e di uomini come inebetiti dall’enormità della tragedia. C'era chi si metteva a scavare tra le macerie sperando di salvare qualcosa. La Città era morta.

Le prime ombre rendevano ancora più atroce lo spettacolo. Le mura smozzicate delle case le occhiaie vuote degli edifici devastati, apparivano come fondali sinistri. A sera riprendeva l'esodo dei cittadini, con ogni mezzo di trasporto. Le vie si ripopolavano di cortei interminabili di ciclisti e di pedoni che recavano seco le massenzie per il pernottamento di fortuna. Poi la città diventava deserta, per un'altra notte.

«L'esodo delle moltitudini migranti sotto un cielo sempre pieno di minaccia» scriveva la cronaca del “Corriere” «è uno spettacolo d'indicibile commozione [...]. E una folla che, solo dopo una lunga resistenza, dopo un fatalismo ostinato, si è decisa a sottrarsi in tutta fretta alla selvaggia furia dei bombardamenti [...]. Nei borghi e nei villaggi ci sono generosi che un po' di posto lo offrono, restringendosi pieni di buona volontà e di fraterna sollecitudine. Ma gli esempi di gretto egoismo non mancano. Vi sono ancora case dalle porte indebitamente chiuse [...]».

Però era anche l'ora della bontà, della solidarietà cristiana. Ricordo solo un piccolo fatto: il parroco della Incoronata a Milano ospitò nella chiesa un buon numero di famiglie con le loro masserizie, trasformando il tempio in albergo, cucina, luogo di soggiorno, riparo. Mai l'Incoronata, come allora, fu la casa del Signore.

Nella confusione generale, il “Corriere” si era a sua volta trasformato in un centro di soccorso, almeno informativo, psicologico. I telefoni squillavano in continuazione, i rimasti in città chiedevano, volevano sapere. Il centralino passava le comunicazioni nel rifugio dove, a turno, eravamo accampati. Mottola e io restavamo di guardia insieme con due tipografi, sperando che arrivasse da un momento all'altro la notizia dell armistizio, pronti a mettere insieme un'edizione straordinaria. Dall'altro capo del filo, il più delle volte, c'era una voce di donna, e dal timbro si capiva che era una donna anziana che voleva sapere, ma soprattutto essere rassicurata, confortata. Ma che cosa potevamo risponderle?

Milano si sgretolava sotto i colpi dei bombardieri, andava in fiamme. Anche il teatro alla Scala fu colpito nella notte del 15 agosto. Era una notte di luna piena. Dal cielo certo si vedevano i tetti delle case, i selciati delle vie. La Scala venne presa in pieno: sembrava una Pompei.

Bibliografia:

Gaetano Afeltra – I 45 giorni che sconvolsero l’Italia. 25 luglio – 8 settembre 1943. Dall’osservatorio di un grande giornale – Rizzoli Ed. 1993

/image%2F1186175%2F20140810%2Fob_e5a2c4_logo-anpi-copie.bmp)