Dicembre 1944: il fronte si arresta

La stagione era ancora propizia quando le vittoriose truppe della V e dell'VIII Armata mossero all'attacco della linea «Gotica». Il nuovo e poderoso ostacolo che sbarrava l'avanzata verso la valle del Po era forte almeno quanto la «Gustav» che per sei mesi aveva fermato gli Alleati davanti a Cassino.

Gemmano, un paesino alto sulla valle del fiume Conca, a pochi chilometri da Rimini, fu uno dei tanti caposaldi che gli attaccanti trovarono sulla loro strada. In questo caso gli attaccanti erano gli indiani del V Corpo britannico che nell'assalto si fidavano della loro arma tradizionale, il coltello, più che delle mitragliatrici e delle bombe a mano. Il 14 settembre, dopo combattimenti durissimi, essi conquistarono il paese all'arma bianca.

E ancora una volta gli Alleati dovevano provare la inadeguatezza dei loro grandi mezzi al terreno di battaglia.

Nel nostro paesaggio rotto e sconvolto certi mastodontici mezzi corazzati sembravano più un ingombro che altro. Eppure si andava avanti abbastanza speditamente. E i soldati avevano fiducia di arrivare nella pianura padana prima dell'inverno.

In pochi giorni di battaglia Gemmano fu completamente distrutta. La chiamarono la «piccola Cassino». Le città e i paesi dell'appennino tosco-emiliano, anche i più sperduti, dividevano la sorte di tanti altri luoghi dell'Italia Centrale e Meridionale che la guerra s'era lasciati indietro.

L'azione del V Corpo britannico su Gemmano faceva parte dell'offensiva generale contro la linea «Gotica », che lungo il litorale adriatico veniva condotta in forze dai polacchi e dai canadesi. A sinistra, il X Corpo attaccava sulle montagne incontrando accanita resistenza.

Contemporaneamente all'VIII Armata anche la V aveva iniziato l'offensiva concentrando i propri sforzi nel settore centrale, oltre Pistoia e lungo la direttrice Firenze-Bologna.

I tedeschi sfruttavano le difficoltà del terreno seminando di ostacoli la strada degli Alleati. Resistere o ritardare: in questa strategia, che durava ormai da due anni, erano diventati maestri.

Per il momento i tedeschi non avevano alternative.

Hitler aveva promesso nuove e più clamorose offensive con armi che avrebbero sbalordito il mondo. Ma quanti ci credevano? Le truppe che nell'autunno del '44 combattevano sugli Appennini, non avevano prospettive di vittoria.

L'attacco più violento della V Armata fu sferrato contro il paese di Giogo, sulla strada per Imola. In tre giorni di combattimenti la resistenza tedesca era infranta e davanti agli americani si apriva la testata delle valli. La «Gotica», su cui Kesselring e Hitler facevano tanto affidamento, non aveva retto al primo attacco. Tutto lasciava credere che al nuovo urto sarebbe crollata.

Anche sul fronte adriatico l'offensiva non dava tregua ai tedeschi. La strategia degli Alleati era mutata: non più un solo attacco massiccio, come a Cassino, ma una serie di attacchi, in settori diversi, per logorare la resistenza del nemico tenendolo sempre nell'incertezza.

San Marino era sulla strada dell'VIII Armata; per entrarvi, il 20 settembre, gli inglesi dovettero combattere. Kesselring aveva garantito ai sanmarinesi che avrebbe rispettato la loro neutralità. Ma nella notte fra il 2 e 3 settembre i tedeschi in ritirata ne avevano invaso il territorio. Di colpo la minuscola repubblica era stata sommersa dalla guerra: i suoi abitanti e i centomila sfollati che vi si erano rifugiati, vissero giornate di indescrivibile disagio. Poi finalmente, la liberazione. I profughi potevano ritornare alle proprie case, sperando di ritrovarle intatte: anche per loro la guerra era passata.

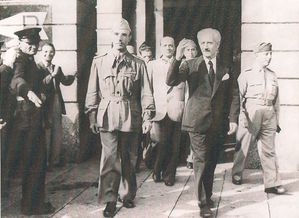

La grande espansione partigiana dei mesi estivi, che aveva portato alla costituzione di numerose zone libere in tutta l'Italia settentrionale, rappresentava una grave minaccia per i tedeschi. Lo stesso Kesselring scrisse che la eliminazione di quel pericolo «era un obiettivo di capitale importanza ». Così, mentre giungevano rinforzi per la linea «Gotica», i nazifascisti poterono dedicarsi a una dura repressione contro le formazioni della Resistenza.

Parri fece il quadro della guerra partigiana nell'autunno 1944:

« La repressione nazista e fascista si è sviluppata, naturalmente, lungo i settori e i punti che essa riteneva più vulnerabili e più pericolosi. In Piemonte e lungo l'arco alpino con le comunicazioni con la Francia, diventate importanti dopo l'offensiva della Provenza, offensiva massiccia nelle valli del basso Cuneense per liberare i valichi alpini; poi si sviluppò fortemente nell'Appennino ligure e emiliano (anche quella fu la zona di aspri combattimenti) e poi, soprattutto, si intensificò nel Veneto; quindi forti offensive e feroci repressioni sugli altipiani di Asiago, del Grappa, del Cansiglio. Basta ricordare il "viale degli impiccati" di Bassano del Grappa. E poi nel Friuli contro la Carnia; tremende quelle del Friuli: paesi interi come Nimis, Attimis, Velis, bruciati. E questi facevano, come dire?, "pendant" al primo sviluppo delle repressioni naziste con le quali i nazisti avevano cercato di liberare dalla minaccia partigiana insurrezionale tutto l'Appennino, quello nel quale si andava assestando la loro linea "Gotica"».

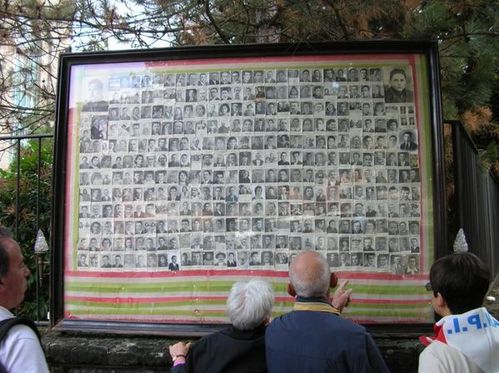

L'azione fu affidata alle colonne della Divisione «Goering» che iniziarono il tragico percorso sulle Apuane, a Vinca, passando per Valla, San Terenzio, Sant'Anna di Stazzema e in altri paesi, lasciando dietro di sé le impressionanti tracce della rappresaglia: centinaia di civili uccisi, case distrutte, chiese bruciate. Dopo un nuovo eccidio presso Fucecchio, in Toscana, le colonne naziste risalirono la valle del Mugello e conclusero il loro itinerario a Marzabotto.

Non v'è nulla che dica più di Marzabotto cos'è stata questa tragedia ed esprima meglio la protesta che da quei morti s'alza contro la barbarie della guerra.

Mentre la «Goering» a Marzabotto completava la sua opera, a pochi chilometri di distanza tuonava il cannone. Il II Corpo americano, sfondate le difese della linea «Gotica », aveva raggiunto Castel del Rio, sulla nazionale per Imola e superato sulla Firenze-Bologna il passo della Futa e la Raticosa. Il 30 settembre larghe brecce erano ormai aperte nella «Gotica», specie nel settore centrale del fronte e lungo il litorale adriatico, dov'era proseguita l'offensiva dell'VIII Armata.

Sui monti intorno al passo della Futa gli Alleati potevano misurare da vicino tutta l'importanza del successo. Lungo il crinale appenninico i tedeschi avevano costruito alcune difese poderose. C'erano «Bunker» e postazioni di artiglieria in cemento armato; vi era un fosso anticarro lungo quasi cinque chilometri; vi erano reticolati, trincee e una grande quantità di campi minati. Da quelle posizioni formidabili i tedeschi controllavano tutte le vie d'accesso ai valichi. Adesso quel sistema era infranto. Minacciato d'aggiramento, il nemico si era dovuto ritirare con gravi perdite.

Ma l'avanzata a questo punto rallentò. I tedeschi continuavano a far affluire rinforzi e gli Alleati erano stanchi. Tutto andava piano, ora, mentre si cominciava a scendere verso la pianura.

Una serie di cartelli piantati a lato di una strada e diretti ai soldati, riassumeva umoristicamente le difficoltà dell'avanzata. Dicevano:

«Se ti fermi su questa strada, il traffico si ferma, i rifornimenti si fermano, la guerra si ferma, tu resti sotto le armi fino al 1950». «Va avanti» diceva l'ultimo cartello.

Invece su tutto il fronte l'offensiva stava morendo.

Finiva a poco a poco, per mancanza di fiato; moriva penosamente nel fango, sotto le piogge autunnali, quando era giunta ormai a un passo dal successo finale. Forse si sarebbe potuto fare un ultimo sforzo: oltre quelle colline una luce più chiara indicava già la pianura; Bologna non era lontana. Ma a fine ottobre Alexander sospese le operazioni.

Il generale Leese, comandante l'VIII Armata, giudicò quella decisione:

«Posso assicurare che la decisione di sospendere l'offensiva fu presa nonostante il nostro parere assolutamente contrario. Era l'ultima cosa al mondo che avremmo voluto fare. Io ero sicurissimo, come lo erano del resto Alexander, Churchill e anche Clark, che avremmo potuto valicare l'Appennino e raggiungere la pianura veneta e di lì proseguire per l'Austria. E sono persuaso che sarebbe stato molto meglio per il mondo, oggi, se in Austria ci fossimo arrivati prima noi, e non i russi. Personalmente sono convinto che fu una decisione che ebbe conseguenze catastrofiche. Noi fummo tutti amaramente delusi, e siamo assolutamente sicuri che ce l'avremmo fatta».

Soltanto nel settore adriatico l'avanzata non era finita del tutto. Oltre il fiume Marecchia comincia la via Emilia. Lasciata Rimini alle spalle, i soldati dell'VIII Armata entrarono a Cesena il 20 ottobre iniziando un vasto movimento avvolgente allo scopo di raggiungere Bologna da Est. Presto anche da questa parte l'impeto degli inglesi si affievolì. I fiumi erano in piena, i ponti distrutti, il maltempo non cessava, e la marcia alleata si faceva sempre più lenta. Si dovette aspettare il 9 novembre per liberare Forlì. Sarebbero occorse nuove truppe, persino le munizioni scarseggiavano. Soprattutto mancava la volontà di concludere la campagna. Dopo Roma il fronte italiano aveva perso importanza e i tedeschi se ne avvantaggiavano.

Davanti a Faenza il nemico contrattaccò decisamente.

Ormai la situazione stava diventando quasi paradossale. Non volendo condurre un'offensiva a fondo, gli Alleati subivano a tratti l'iniziativa germanica trovandosi impegnati in battaglie logoranti. E purtroppo si combatteva in una regione fittamente abitata, fra i campi coltivati, da una cascina all'altra. Per alcuni giorni Faenza rimase per gli Alleati una fila di case lontane dietro gli alberi.

Sulla costa, intanto, Ravenna era liberata dai canadesi il 5 dicembre. Finalmente anche Faenza cadeva. I neozelandesi vi entrarono il 16 dicembre e fu l'ultima città occupata nel '44. Giungeva l'inverno: anche quella guerra fatta col contagocce si esaurì.

S'arrivò di nuovo a Natale. La neve cadde precocemente a seppellire le ultime speranze degli italiani, rimasti nella zona ancora occupata dai tedeschi. Gli Alleati si erano lasciati sfuggire la grande occasione di liberare entro l'anno tutta l'Italia e di spostare il fronte verso l'Austria e i Balcani.

I cannoni non sparavano più. Anche i piccoli scontri di pattuglia cessarono, tutto il fronte s'immobilizzò. Furono i tedeschi a rompere la tregua. All'improvviso, il giorno dopo Natale, sferrando un attacco in Garfagnana, giù per la valle del Serchio, in direzione di Lucca, giungendo fino a Barga. Tutto si risolse con un po' di paura. Una settimana dopo le linee erano ripristinate: l'azione dimostrativa dei tedeschi era fallita.

Dalla fine di settembre il fronte aveva compiuto un curioso movimento di rotazione. Sostanzialmente fermo nel settore tirrenico, sulla destra invece, per effetto della maggiore pressione dell'VIII Armata, si era spostato sempre più a nord, come una porta che poco a poco si apre girando sui cardini. A fine d'anno si era stabilizzato su una linea che andava dalla Garfagnana alla confluenza fra i fiumi Senio e Reno. Su questa linea le operazioni stagneranno fino ad aprile.

Bibliografia:

Manlio Cancogni in AA.VV - Dal 25 luglio alla Repubblica - ERI 1966

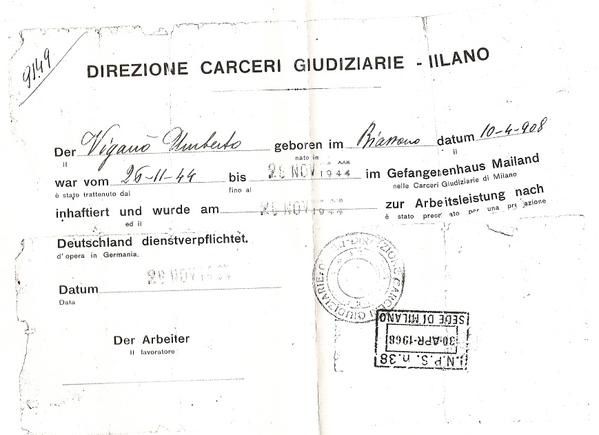

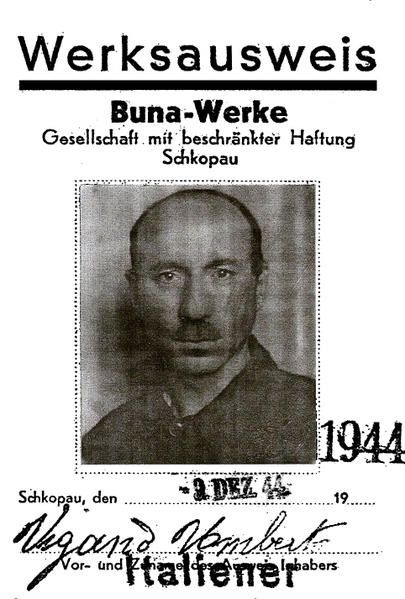

Umberto Viganò: internato in Germania per aver scioperato

Umberto Viganò era nato a Biassono il 10 aprile 1908 e risiedeva a Lissone. Umberto, operaio specializzato alla Pirelli, aveva sposato la sorella di Pierino Erba, fucilato in Piazza Libertà a Lissone il 16 giugno 1944.

Il 23 novembre 1944 in seguito ad uno sciopero viene arrestato con altri 160 compagni di lavoro. Subito dopo l’arresto viene tradotto al carcere di San Vittore, a Milano, dove rimane fino al 29 novembre.

Racconta la moglie di Umberto, Giovanna Erba, allora madre di due bambine – una di 2 anni e l'altra di due mesi: «non mi ero ancora ripresa dalla perdita di mio fratello Pierino, quando la sera del 23 novembre, preoccupata per il ritardo di mio marito dal lavoro, mi son vista arrivare in casa un suo collega. Mi portava la notizia che, nello stesso giorno, c'era stato un rastrellamento alla Pirelli e 160 operai, tra i quali mio marito, erano stati prelevati dal lavoro per essere deportati in Germania». «I cinque giorni nei quali mio marito, coi suoi compagni di lavoro, è stato rinchiuso nel carcere di San Vittore, col pericolo d'essere vittima di una rappresaglia sono stati tremendi. Così come sono stati tremendi i momenti della partenza dallo scalo Farini per la Germania: centinaia di familiari ammassati in attesa dei pullman provenienti dalle carceri, un clima di tensione esasperata che avrebbe potuto degenerare, i soldati tedeschi che ci respingevano lontano. Questi giorni sono stati per me un incubo e li ho ancora chiari nella mente e nel cuore».

Umberto Viganò viene internato nel campo di concentramento di Beesem, a circa 100 km da Desdra.

Ogni giorno, a piedi, insieme a centinaia di altri prigionieri italiani, malnutriti, deve raggiungere Schkopau, una città a 5 chilometri dal lager, per essere impiegato come lavoratore coatto in una delle più importanti fabbriche chimiche del Reich, la Buna-Werke, in cui si lavora a pieno ritmo per l’industria bellica del Reich.

Liberato dagli Americani nell’aprile del 1945, ritorna in Italia 19 giugno del 1945, provato e in cattive condizioni fisiche che richiedono mesi e mesi di cure.

La Grande Guerra: una guerra totale

1918 – 2023. A 105 anni dalla fine della “Grande Guerra” , riportiamo alcune considerazioni di Marcello Flores sulla prima Guerra mondiale, tratte dal suo libro “Il genocidio degli Armeni”.

La “Grande Guerra” è la prima guerra “totale”, che anticipa, prefigura e apre la strada alle violenze più drammatiche dell'intero XX secolo.

Quando la guerra del 1914 non riuscì a produrre rapidamente un risultato, quando diventò una forma di guerra d'assedio tra potenze industriali i cui domini si estendevano da un capo all'altro del pianeta, questa si trasformò in un altro tipo di guerra, più grande, più letale e più corrosiva di qualsiasi conflitto precedente. È a questa nuova tipologia di guerra che si applica propriamente l’etichetta di «guerra totale».

****

C’è larga convergenza tra gli storici, ormai, sul carattere di cesura epocale rappresentata dalla prima guerra mondiale.

In poco più quattro anni muoiono nove milioni di persone, quasi tutte fra i venti e i trent'anni, tanto che si darà il nome di «generazione perduta» ai giovani nati nell'ultimo decennio dell'Ottocento e che erano entrati nell'adolescenza mentre il mondo festeggiava con fiducia l'ingresso nel XX secolo.

È un risultato che nessuno, neppure i più pessimisti, aveva minimamente ipotizzato, mentre era largamente diffusa, in entrambi gli schieramenti, la convinzione che il conflitto sarebbe stato breve.

Le intere economie dei paesi in guerra si piegano alle necessità militari, la mobilitazione della società perché partecipi allo sforzo bellico è continua e si cerca di ottenerla con la forza della propaganda e dell'infiammazione patriottica o, quando entrambe si dimostrano inefficaci, con irreggimentazione e la disciplina coatta, la limitazione delle libertà e la minaccia della repressione.

Se questo avviene nelle democrazie più evolute - dove ogni principio, interesse, istituzione sono subordinati al «valore» dell’efficacia bellica -la situazione negli Stati autocratici o semidittatoriali è ancora più drammatica, in modo particolare e tragico per le minoranze nazionali, considerate in blocco inaffidabili e pericolose.

Il ruolo e il peso dei militari nelle decisioni politiche si accompagna alla creazione di un clima plumbeo nell'intera vita sociale e culturale. L'amor di patria si presenta spesso con caratteristiche del sacrificio convinto e accettato delle proprie e altrui libertà.

Siamo di fronte, come è stato ripetuto più volte e come è orma quasi diventato un luogo comune che non suscita particolare emozione, alla prima guerra “totale”, che anticipa, prefigura e apre la strada alle violenze più drammatiche dell'intero XX secolo.

È l’intreccio della produzione industriale con la società di massa a generare un nuovo tipo di guerra, anche se la guerra totale non è mai letteralmente totale. È «totalizzante» nel senso che, quanto più si prolunga, tanto più cresce l'ammontare delle risorse umane e materiali inesorabilmente inghiottite nel suo vortice.

Quando la guerra del 1914 non riuscì a produrre rapidamente un risultato, quando diventò una forma di guerra d'assedio tra potenze industriali i cui domini si estendevano da un capo all'altro del pianeta, questa si trasformò in un altro tipo di guerra, più grande, più letale e più corrosiva di qualsiasi conflitto precedente. È a questa nuova tipologia di guerra che si applica propriamente l’etichetta di «guerra totale».

Il primo anno di guerra si dimostra il più costoso, in termini di vite umane e di battaglie sanguinose, perché entrambi gli schieramenti sono ancora convinti della possibilità di vincere rapidamente il conflitto.

Le regole di guerra, che pure in passato non avevano certo impedito spargimento di sangue e inutili carneficine, sembrano cambiate per sempre.

Il fatto che circa la metà degli uomini tra i diciotto e i quarantanove anni fosse coinvolta nella guerra e che la mobilitazione raggiungesse l'80 per cento di quella fascia l'età - il cuore pulsante e produttivo di ogni nazione - spiega adeguatamente il sentimento di novità - speranza prima e paura dopo - che accompagna il conflitto.

La percentuale dei morti, al termine, fu ancora più impressionante. Più di un serbo su tre che aveva indossato l'uniforme venne ucciso, e per bulgari, rumeni e turchi la percentuale fu di uno su quattro, per tedeschi e francesi di uno su sei e per gli italiani e per gli inglesi di uno su otto.

L'ingresso in questo che si sarebbe dimostrato un massacro collettivo fu accompagnato all'inizio da una mobilitazione in gran parte spontanea ed entusiasta. La volontà bellica degli alti comandi e di non pochi politici fu rafforzata dalla spinta dal basso che ebbe la partecipazione alla guerra, l'entusiasmo patriottico per entrarci, il disprezzo e l'oltraggio per chiunque mostrasse qualche ragionevole dubbio o auspicasse la pace o la neutralità.

Il processo di demonizzazione del nemico, che costituisce uno degli aspetti salienti della guerra mondiale, rende particolarmente virulento il concreto scatenamento di quell' educazione all'odio che i diversi nazionalismi stavano diffondendo da anni in ogni paese.

È la guerra che crea le condizioni perché un sentimento come l’odio nazionale, etnico e razziale - più o meno presente ad ogni latitudine - possa trasformarsi in massacri e crimini di guerra e sia capace di innalzare oltre misura il livello di tolleranza alla violenza delle popolazioni coinvolte.

Nel contesto del conflitto ogni gruppo nazionale o etnico si sente - ed è realmente, visto che la guerra coinvolge e sconvolge tutti - vittima, ed è incapace di guardare alla realtà altrimenti che con il filtro del nazionalismo, del proprio interesse collettivo o della propria paura.

Bibliografia:

Marcello Flores – Il genocidio degli Armeni – Società Editrice il Mulino

Parigi, 11 novembre 1940

In Francia, l’11 novembre è il giorno in cui si celebra la vittoria del 1918, i sacrifici e l’eroismo dei combattenti della prima guerra mondiale, il giorno in cui si rende loro omaggio all’Arco di Trionfo, ravvivando la fiamma ed esponendo il tricolore sulla tomba del milite ignoto.

Nella Francia occupata dai nazisti, l’11 novembre 1940 s’inscrive nella coscienza della nazione, malgrado la censura, la propaganda tedesca e quella della repubblica collaborazionista di Vichy. Giovani studenti parigini si radunano all’Arco di Trionfo, sfidando il divieto degli occupanti: è una delle prime forme di resistenza all’invasore nazista.

La manifestazione, che avviene solamente quattro mesi dopo la sconfitta della Francia, orienta il popolo alla resistenza e nello stesso tempo rende la stretta di mano tra Hitler e Pétain, avvenuta il 24 ottobre, il simbolo infamante del tradimento.

11 novembre 1940: come non scegliere questa giornata commemorativa per affermare l’amore della patria, la speranza di una vittoria?

Già, venerdì 8 novembre, gli studenti comunisti hanno manifestato davanti al Collège de France, scandendo il nome di Paul Langevin e gridando «Liberté» e «Vive la France». (Paul Langevin, arrestato il 30 ottobre 1940 dalla Gestapo, fisico, professore al Collège de France, scienziato di fama internazionale, era uno degli intellettuali che avevano sostenuto il Front Populaire e che erano impegnati nella lotta antifascista).

Si apprende che Radio Londra ha rivolto un appello a tutti i francesi, e in particolare agli ex combattenti, perchè depongano fiori sulla tomba del milite ignoto.

Le autorità tedesche d’occupazione, in un manifesto, hanno proibito qualsiasi forma di ricordo che costituirebbe, secondo loro, un insulto al Reich e un attentato all’onore della Wermacht. Ciò ha indignato diversi parigini. Se ne parla nelle brasserie, nelle classi dei licei, nei corridoi della Sorbona, nel Quartiere Latino.

La Commissione, incaricata della censura nei media, ha stabilito che, per la rievocazione dell’11 novembre, i giornali non potranno dedicare più di due pagine.

I giornali pubblicano un comunicato della prefettura di polizia di Parigi, che riecheggia quello del Kommandantur: « A Parigi e nel dipartimento della Senna, le pubbliche amministrazioni e le imprese private lavoreranno normalmente il giorno 11 novembre. Le cerimonie commemorative non avranno luogo. Nessuna pubblica dimostrazione sarà tollerata».

Nel Quartiere Latino, nei grandi licei di Parigi, la collera e l’indignazione si diffondono. Gli studenti che hanno partecipato alla manifestazione dell’8 novembre davanti al Collège de France – quasi tutti comunisti – e i liceali – spesso dell’Action Française – dei licei Janson-de-Sailly, Buffon, Condorcet, Carnot, decidono di redigere e stampare dei volantini ed esporli nei licei e nelle facoltà universitarie, invitando tutti gli studenti a manifestare. «Studenti di Francia, l’11 novembre è per te un giorno di festa nazionale. Malgrado l’ordine delle autorità di occupazione sarà un giorno di raccoglimento. Tu andrai a rendere onore al milite ignoto, alle ore 17,30. Non assisterai a nessuna lezione. L’11 novembre 1918 fu il giorno di una grande vittoria. L’11 novembre 1940 sarà l’inizio di una più grande. Tutti gli studenti sono solidali. Vive la France! Ricopiate queste parole e diffondetele».

Tutto inizia il mattino dell’11 novembre. Vengono depositati dei fiori ai piedi della statua rappresentante la città di Strasburgo, in Place de la Concorde. Poi, con il passar delle ore, la folla risale gli Champs-Elisées, depone migliaia di bouquet, corone di fiori davanti alla statua di Georges Clemenceau.

Un commissario di polizia ripete, con una voce dolce: «Andate via, niente raggruppamenti, vi prego, sono proibiti». Subito dei soldati tedeschi, scesi da una vettura, circondano la statua. «Il comandante tedesco non vuole manifestazioni» ripete il commissario.

Improvvisamente, a partire dalle ore 17, migliaia di studenti riempiono il piazzale dell’Arco di Trionfo. Altri arrivano in corteo, drappo tricolore in testa, dall’Avenue Victor Hugo.

Si sentono esplodere colpi di arma da fuoco. Dei veicoli carichi di soldati tedeschi zigzagano sul piazzale e sui marciapiedi, disperdendo i manifestanti. Ci sono dei feriti. Alcuni manifestanti sono travolti dai mezzi militari. Improvvisamente delle SS, armi in pugno, escono dal cinema Le Biarritz. Nuovamente si sentono dei colpi di arma da fuoco e delle raffiche di mitragliatrice.

Si ode la Marseillaise, poi il Chant du départ. Si sentono grida «Vive la France», «abbasso Pétain», «abbasso Hitler».

I tedeschi piazzano una batteria di mitragliatrici, colpiscono con i calci delle armi da fuoco. Si combatte. Una dozzina sono i morti, un centinaio gli arrestati, che vengono caricati su camion, condotti in Avenue de l’Opera, dove si trova un Kommandantur, poi alla prigione di Cherche-Midi, pestati con pugni e calci, con manganelli e il calcio dei fucili. Vengono fatti passare tra due ali di soldati ubriachi. Alcuni vengono sbattuti contro un muro, puntati da un plotone di esecuzione nel cortile della prigione di Cherche-Midi.

Un generale fa irruzione nel cortile. Si è messo a picchiare i soldati, insultandoli «ubriachi, banda di ubriachi». E vedendo gli studenti, si è indignato, esclamando «ma sono dei bambini!». Questi giovani saranno trattenuti in carcere per tre settimane, prima di essere rilasciati.

Solamente sabato 16 novembre la radio e la stampa hanno dato la notizia che «queste manifestazioni hanno richiesto l’intervento del servizio d’ordine delle autorità di occupazione». Ma la notizia della manifestazione si è propagata per tutta la Francia, suscitando un’ondata di emozioni. Non viene prestata alcuna attenzione al comunicato del Kommandantur. Genera indignazione il testo del documento del vice presidente del Consiglio - Pierre Laval – dal titolo «La verità sugli incidenti dell’11 novembre», in cui si dice «quattro persone sono state leggermente ferite, nessuno è stato ucciso».

Non si conosce l’esatto numero delle vittime, ma vista l’importanza dell’avvenimento, vengono presi provvedimenti da parte del governo di Vichy e dalle autorità di occupazione. Viene decretata la chiusura dell’Università di Parigi e degli istituti universitari della capitale. Gli studenti iscritti ai corsi dovranno, ogni giorno, recarsi a firmare presso il commissariato del loro quartiere.

Il rettore Roussy è revocato e sostituito dallo storico Jérome Carcopino, che riscuote la fiducia del potere di Vichy. La ripresa dei corsi viene fissata per il 20 dicembre, quando le vacanze di fine anno incominciano ... il 21.

Le trasmissioni di France Libre, dai microfoni delle BBC da Londra, ripetono: «Dietro questa folla coraggiosa, gli uomini di Vichy sentono che c’è tutto un paese che si rivolta ... ».

Bibliografia:

Max Gallo, 1940 de l’abîme à l’espérance, XO Éditions, 2010

smitizzare il mito della Prima Guerra Mondiale

«Ogni due o tre generazioni, quando la memoria si indebolisce e gli ultimi testimoni dei massacri precedenti scompaiono, la ragione si offusca e degli uomini ricominciano a diffondere il male». (Olivier Guez)

Il 4 novembre 1918, in Italia finiva la prima guerra mondiale.

A “Vittorio Veneto” si svolse l'ultimo scontro armato sul nostro fronte, tra Italia e impero austro-ungarico, con la vittoria dell'esercito italiano.

La prima guerra mondiale è conosciuta anche con il termine di “Grande Guerra” perché così apparve alle popolazioni che vi si trovarono coinvolte. Fu una guerra “Grande” non solo per estensione dei fronti e per numero degli stati coinvolti: mai prima c'erano stati tanti soldati in trincea, tante armi in dotazioni agli eserciti, tante industrie impegnate a sostenere lo sforzo bellico.

Quella carneficina insanguinò l’Europa, un’Europa che, dalla sua fondazione negli anni Cinquanta, ci ha consentito di vivere anni di pace; un’unità europea che ora è minacciata dal rinascere dei nazionalismi, nazionalismi che furono una delle cause della Grande Guerra.

Benché avesse fatto parte della Triplice Alleanza, con la Germania e l’Austria-Ungheria fino allo scoppio del conflitto e fosse entrata in guerra contro i suoi ex alleati, l’Italia fu tra i vincitori della Prima Guerra mondiale.

Per avere un’idea della dimensione di quel conflitto che stravolse il mondo dal 1914 al 1918, caratterizzato da una violenza senza precedenti, si devono citare dei numeri: i numeri non hanno un’anima, ma quelli della guerra contengono tutto il dolore degli uomini.

Le cifre sono implacabili: complessivamente 9,7 milioni di uomini trovarono la morte, circa due milioni di tedeschi, un milione e ottocento mila russi, un milione e quattrocentomila francesi, un milione e centomila austroungarici, 885.000 britannici, 650.000 italiani e 116.000 americani e tanti di altri stati belligeranti.

20 milioni furono i feriti (12 milioni per i paesi dell’Intesa e 8 milioni per quelli della Triplice Alleanza).

L’Italia ebbe un milione di feriti, tra cui 500.000 mutilati, 74.620 storpi, 21.200 rimasti senza un occhio, 1.940 senza occhi, 120 senza mani, 3260 muti, 6.760 sordi, invalidi la cui vita fu definitivamente spezzata.

I civili che persero la vita raggiunsero la considerevole cifra di 8,9 milioni.

Dal 1915, a causa di ogni sorta di penuria, la vita diventò difficile in Europa.

In tutte le nazioni coinvolte nel conflitto, le donne, incoraggiate dalla propaganda ufficiale, sostituirono gli uomini, partiti per il fronte, nelle loro occupazioni professionali d’anteguerra.

La durata del lavoro aumentò, le condizioni igieniche si degradarono, i bisogni per il riscaldamento diventarono insoddisfacenti e le epidemie aumentarono di intensità.

La tubercolosi, malattia legata alla degradazione delle condizioni di vita, ancora virulenta all’inizio del XX secolo, guadagnò terreno in tutta Europa.

Le malattie veneree aumentarono anch’esse di intensità a causa delle numerose truppe sui territori dei paesi belligeranti, creando preoccupazioni sull’avvenire delle future generazioni.

Nel 1918 scoppiò una gigantesca epidemia di influenza spagnola che agendo su organismi indeboliti, fece circa 20 milioni di morti nel mondo.

350.000 furono gli italiani morti di spagnola, 500.000 se si considerano le complicazioni legate all’influenza.

Alla fine delle ostilità si contarono circa 7,5 milioni di soldati prigionieri e dispersi.

La Prima guerra mondiale generò un fenomeno inedito nella storia dei conflitti: 4,2 milioni di vedove. Il numero degli orfani si aggirò sugli 8 milioni.

La fine della guerra vide una pace precaria e un’Europa destabilizzata: il carattere radicale dei trattati conclusi con gli imperi centrali, in piena disintegrazione, generò dei sentimenti di rancore e di rivincita che faranno da substrato ai movimenti estremistici di sinistra e di destra.

La carta dell’Europa venne profondamente ridisegnata per la creazione di nuovi paesi, come la Polonia, la Cecoslovacchia, il regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, nocciolo della futura Jugoslavia.

I ritagli territoriali produssero grandissimi spostamenti di popolazioni e un numero considerevole di rifugiati.

Le perdite in vite umane durante la guerra produssero anche un deficit di natalità.

Le economie dei paesi belligeranti uscirono devastate dalla guerra. L’inflazione subì un’impennata catastrofica.

L’Italia, firmataria dei trattati con gli imperi centrali vinti, rimase delusa dei compensi territoriali ottenuti. Gabriele D'Annunzio coniò il termine “vittoria mutilata”, definizione che diventò un vero e proprio mito politico. All’Italia resterà un sentimento di amarezza e di frustrazione che in parte sarà la causa dell’ascesa del fascismo di Mussolini.

Appena conclusa la guerra, prese il via una sorta di “frenesia commemorativa” fatta di monumenti ai caduti, grandi sacrari militari, fino alla trasformazione del Vittoriano in monumento al Milite Ignoto. In un primo momento la necessità dell’elaborazione del lutto, anche collettiva, da parte dei famigliari e degli amici delle vittime ha avuto un ruolo importante, e lapidi e monumenti ai caduti hanno svolto anche questa funzione. Ma subito dopo, e in particolare dopo la presa del potere da parte del fascismo, è stata attuata una vera e propria “politica della memoria” per costruire una sorta di religione della patria fondata sul “sacrificio eroico” dei soldati.

A partire dal 1928, poi, il regime iniziò la progettazione e la costruzione di grandi monumenti e sacrari nazionali. Il sacrario militare di Redipuglia è l’emblema di questo uso politico della morte e della memoria: 22 giganteschi gradoni di marmo bianco, che contengono le spoglie di oltre 100mila soldati, su ciascuno dei quali è scolpita ossessivamente la parola «Presente», come nel rito dell’appello durante i funerali o le commemorazioni dei cosiddetti “martiri fascisti”.

Demistificare la narrazione apologetica e celebrativa della Prima guerra mondiale significa porre le basi per creare una più solida coscienza critica non solo del perché fu orrore quella guerra, ma di come lo sono state anche altre guerre.

Bibliografia:

AA. VV.- La guerre des affiches - Editions Prisma Paris 2018

Aldo Cazzullo - La guerra dei nostri nonni. 1915-1918: storie di uomini, donne, famiglie – Mondadori 2017

Valerio Gigante, Luca Kocci, Sergio Tanzarella - La grande menzogna. Tutto quello che non vi hanno mai raccontato sulla I guerra mondiale - Ed. Dissensi, Viareggio 2015

/image%2F1186175%2F20140810%2Fob_e5a2c4_logo-anpi-copie.bmp)

/image%2F1186175%2F20180215%2Fob_a99dc5_morte-in-trincea.JPG)

/image%2F1186175%2F20180215%2Fob_ad15fc_effetti-gas.jpg)

/image%2F1186175%2F20180215%2Fob_d765a4_prigionieri.JPG)

/image%2F1186175%2F20181019%2Fob_cfd808_fosse-comuni.JPG)

/image%2F1186175%2F20181019%2Fob_f961ca_feriti-agli-occhi.JPG)

/image%2F1186175%2F20181019%2Fob_3e5198_ospedale-da-campo.JPG)

/image%2F1186175%2F20181019%2Fob_5bdd5b_prigionieri.JPG)

/image%2F1186175%2F20181021%2Fob_ddbe19_prima-guerra-mondiale-trincea.jpg)