Résultat pour “vento del Nord”

Le radici della Costituzione italiana

Un testamento di centomila morti: con questa tragica e bellissima espressione, di Piero Calamandrei, insigne giurista esponente del Partito d'Azione e membro dell'Assemblea Costituente, ha definito la Costituzione della Repubblica italiana. Rivolgendosi a un pubblico di studenti universitari, il 26 gennaio del 1955, Calamandrei pronunciò, tra le altre, le seguenti parole:

Ora vedete, io ho poco altro da dirvi. In questa Costituzione, c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie: sono tutti sfociati qui, negli articoli. Ed a saper intendere, dietro questi articoli si sentono delle voci lontane.

Quando leggo nell'articolo 2 "L'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" o quando leggo nell'articolo 11 "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli", "la patria italiana in mezzo alle altre patrie", ma questo è Mazzini! Questa è la voce di Mazzini.

O quando leggo nell'articolo 8 "Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge", ma questo è Cavour! O quando leggo nell'articolo 5 "La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali", ma questo è Cattaneo! O quando nell'articolo 52 leggo, a proposito delle forze armate, "L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica ", l'esercito di popolo, ma questo è Garibaldi! O quando leggo all'articolo 27 "Non è ammessa la pena di morte", ma questo, studenti milanesi, è Beccaria!! Grandi voci lontane, grandi nomi lontani. Ma ci sono anche umili nomi, voci recenti. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione!! Dietro ogni articolo di questa Costituzione, voi giovani dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta. Vi ho detto che questa è una Carta morta: no, non è una Carta morta, questo è un testamento, un testamento di centomila morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità; andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.

Le riflessioni di Calamandrei sono un'introduzione ideale alla storia della Costituzione italiana. I riferimenti a Beccaria, a Mazzini, a Garibaldi, a Cavour e a Cattaneo esprimono bene il radicamento della nostra Costituzione nella tradizione della migliore intellettualità italiana e nell'opera dei protagonisti del nostro Risorgimento che portò, nel 1861, alla nascita dell'Italia unita.

Il riferimento ai partigiani, alle migliaia di morti caduti nella Resistenza, richiama, invece, la radice più immediata e vicina della Costituzione: l'antifascismo e la lotta partigiana. Se non si tiene presente che questa è l'origine della nostra Carta costituzionale, non se ne può capire nulla e, soprattutto, non se ne può apprezzare il valore civile.

Bibliografia:

Mauro Albera e Giovanni Missaglia – Professione cittadino – Ed. Hoepli Milano 2008

De Nicola e Terracini firmano la Costituzione Italiana

Testimonianza di Anita Malavasi, partigiana «Laila»

Testimonianza di Anita Malavasi «Laila» rilasciata nel 2011

Quattro Castella (Reggio Emilia), 21 maggio 1921

staffetta, partigiana, CXLIV Brigata Garibaldi Antonio Gramsci, Appennino reggiano

Mi chiamo Anita Malavasi e il mese di maggio compio ottantanove anni. Sono diventata partigiana dopo l'8 settembre 1943, a Reggio Emilia, facevo trasporto munizioni, stampa, vettovagliamento. Poi, in montagna, mi hanno insegnato le armi, come usarle e accudirle. Il mio nome di battaglia era «Laila». Lo presi da un romanzo che raccontava di una ragazza in Sud America che combatteva al posto del suo fidanzata ucciso. Ero una bella ragazza, ma noi eravamo state educate severamente, anche nel modo di vestire. Però sfruttavamo la nostra bellezza. Quando, con le armi addosso, passavo al posto di blocco in bicicletta mi mettevo la gonna stretta e fingevo di abbassarmela, loro, fessacchiotti, fischiavano e io passavo.

In montagna mi è capitato di uccidere. La donna è sempre donna. Ma nel momento del pericolo anche la donna accetta le regole della guerra. Non è facile. Nata ed educata per dare la vita, in guerra la vita la togli. È importante capire che non siamo diventate combattenti per spirito d'avventura. Ci furono torture orrende. Nella mia formazione avevo una ragazza, Francesca, che era incinta, ma era lo stesso cosi magra che scappò dalla prigione passando tra le sbarre della finestrina del bagno. Per raggiungerci camminò scalza nella neve per dieci chilometri. Quando il bambino nacque lo allattò solo da un seno perché il capezzolo dell' altro le era stato strappato a morsi da un fascista. ...

Era un mondo maschilista. Soltanto tra i partigiani la donna aveva diritti, era un compagno di lotta. La Resistenza ci ha fatto capire che nella società potevamo occupare un posto diverso. I diritti paritari garantiti dalla Costituzione non sono stati un regalo, ma una conquista e un riconoscimento per ciò che le donne hanno fatto nella guerra di Liberazione. Difendere la Costituzione significa difendere la possibilità di garantire un futuro di libertà e democrazia ai figli delle donne.

In montagna si dormiva insieme, per terra, nei boschi, uomini e donne, ma se uno mancava di rispetto veniva punito. L'amore non contava niente. L'importante per noi era aiutare. Io ero anche fidanzata, lo lasciai quando mi disse che fare la partigiana mi avrebbe reso indegna di crescere i suoi figli. Non mi sono più sposata, anche se in montagna, avevo trovato un ragazzo ... lui si, lo avrei sposato se non me lo avessero ucciso, aveva una mentalità aperta, ma uomini così non ne ho più trovati. Si chiamava Trolli Giambattista, nome di battaglia «Fifa», anche se era coraggiosissimo. È morto nella battaglia di Monte Caio nel 1944, a ventitre anni. L'ho saputo solo sei mesi dopo, quando a primavera la neve si sciolse e il corpo fu ritrovato. È sepolto al cimitero di San Bartolomeo. Gli porto ancora i fiori ... Dev'essere stato importante per me, se mentre ne scrivo me lo rivedo davanti agli occhi. L'unico nostro bacio è stato d'addio.

Bibliografia:

Stefano Faure, Andrea Liparoto, Giacomo Papi - Io sono l'ultimo. Lettere di partigiani italiani - Einaudi 2012

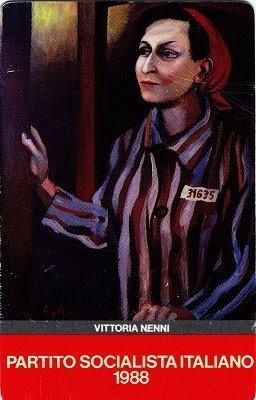

La storia di Vittoria, figlia minore di Pietro Nenni

Era soprannominata Vivà .

Nata ad Ancona il 3 ottobre 1915, sposò giovanissima il cittadino francese Henry Daubeuf. Col marito, dopo l'invasione tedesca della Francia, Vittoria entrò nella Resistenza. Arrestati dalla Gestapo, con l'accusa di aver stampato e diffuso manifestini antinazisti e di avere svolto, soprattutto negli ambienti universitari, "propaganda gollista antifrancese", Henry venne fucilato, l'11 agosto 1942, al Mont Valerien, nelle vicinanze di Parigi e Vittoria fu deportata nel campo di sterminio di Auschwitz dove morì.

Per commemorare la memoria di quest'ultima, il PSI le dedicò l'immagine (di Renato Guttuso) nella tessera del partito nel 1988.

Della figlia Vittoria, Pietro Nenni ne parla in diverse pagine dei suoi diari:

«Il ben augurale nome non ha portato fortuna».

9 aprile 1944

«Pasqua! La passo coi miei. L'anno scorso ero a Regina Coeli, nel 1942 ero solo soletto al confino di Pierrefort. Ma sono oggi, più che allora, oppresso di tristezza. Mi rattrista il pensiero della mia Vivà, che passa nel campo di concentramento di Auschwitz la sua seconda Pasqua di internata ...»

16 aprile 1944

«Ho buone notizie di Vivà».

7 maggio 1945

«Stasera è giunta da Parigi una lettera disperata di Vany che corre alla ricerca di notizie di sua sorella e si urta al muro di silenzio. Risulterebbe che Vivà non era più dal marzo a Ravensbruk ma al campo di sterminio di Mauthausen. Una notizia captata a « Radio Parigi» smentisce la voce che mia figlia sia morta e afferma che non si hanno di lei notizie. Attendiamo. Ma ho il cuore gonfio di malinconia».

29 maggio 1945

«Una giornata angosciosa. Tornato in ufficio .... informato che c'è una lettera di Saragat a De Gasperi che conferma la notizia della morte di Vittoria.

Ho cercato di dominare il mio schianto e di mettermi in contatto con De Gasperi che però era al Consiglio dei ministri. La conferma mi è venuta nel pomeriggio, da De Gasperi in persona, che mi ha consegnato la lettera di Saragat. La lettera non lascia dubbi. La mia Vivà sarebbe morta un anno fa nel giugno. Mi ero proposto di non dire niente a casa, ma è bastato che Carmen (ndr moglie di Nenni) guardasse in volto per capire ...

Poveri noi! Tutto mi pare ora senza senso e senza scopo.

I giornali sono unanimi nel rendere omaggio alla mia figliola. Da ogni parte affluiscono lettere e telegrammi. La parola che mi va più diretta al cuore è quella di Benedetto Croce: “Mi consenta di unirmi anch'io a Lei in questo momento altamente doloroso che Ella sorpasserà ma come solamente si sorpassano le tragedie della nostra vita: col chiuderle nel cuore e accettarle perpetue compagne, parti inseparabili della nostra anima”.

Povera la mia Vittoria! Possa tu, che fosti tanto buona e tanto infelice, essere la mia guida nel bene che vorrei poter fare in nome tuo e in tuo onore».

Parigi, 11 agosto 1945

«A Parigi sono ospite di Saragat all'ambasciata.

Nel pomeriggio ho ricevuto all'ambasciata Charlotte Delbo Dudach, la compagna di Vivà. L'altra compagna di Vivà che pure è rientrata, Christiane Charma, non è a Parigi. Il racconto di Charlotte è straziante. Vivà è arrivata ad Auschwitz il 27 gennaio 1943. Il suo gruppo era composto di duecentotrenta francesi; due mesi dopo era ridotto a quarantanove. Il viaggio era stato duro ma esse erano lungi dall'immaginare che cosa le attendeva ad Auschwitz. Quando sono entrate nel campo cintato da reticolati a corrente elettrica esse hanno avuto l'impressione fisica di entrare in una tomba. “Non usciremo più”, ha detto Vivà. Ma poi è stata fra quelle che hanno ripreso coraggio. Sono state spogliate di tutto, vestiti, biancheria, oggetti preziosi, indumenti intimi e rivestite di sudici stracci a righe carichi di pidocchi. La loro esistenza si è subito rivelata bestiale.

Sveglia alle tre e mezzo, appello alle cinque, lavoro dall'alba al tramonto in mezzo al fango delle paludi. Un vitto immondo e nauseabondo. Non acqua. Neppure un sudicio pagliericcio, ma banchi di cemento e una lurida coperta. Vivà ha reagito con ogni forza all'avvilimento fisico e, morale. Era fra le più intrepide e coraggiose. Sul braccio destro le deportate portavano il loro numero. Vivà aveva il n. 31635. Il gruppo delle francesi costituiva una forte unità morale. ... Prima di lasciare Romainville, Vivà aveva saputo della fucilazione di Henry (ndr Henry Daubeuf, marito di Vittoria). Anche il marito di Charlotte era stato fucilato ... Charlotte è stata ammalata di tifo prima di Vivà e dice di dovere la vita alle cure assidue di mia figlia. A sua volta ha assistito Vivà come una sorella. Il tifo si è dichiarato l'11 aprile. Qualche giorno dopo il gruppo di Vivà è stato assegnato a un lavoro all’interno. Era forse la salvezza. Purtroppo la mia povera figliola non si è più completamente riavuta. Essa ha lottato con energia contro il male. Ma è sopravvenuta una complicazione forse nefritica. Una piaga si è aperta al ginocchio e ha dovuto allora rassegnarsi ad andare all’infermeria, il “revir” che era quasi sempre l’anticamera della stanza dei gas. La forte costituzione di Vivà è sembrato trionfasse del male; Ma migliorate le piaghe alle gambe, un ascesso si è dichiarato sopra l’occhio destro. In breve il corpo, che non era scarno come quello della maggioranza delle deportate, fu tutto una piaga.

Charlotte vedeva Vivà di nascosto e le portava un po’ d’acqua, una pezzuola bagnata da mettere sulla fronte. L’ultima volta che vide Vivà fu l’8 luglio. Delirava a tratti. Parlava di pranzi, di “crévettes alla crema” che gli passava la cucina, di sua sorella Vany che stava per arrivare ... Seppe dello sbarco in Sicilia e se ne rallegrò per suo padre ... è morta il 15 luglio pregando una compagna di giaciglio di far sapere a suo padre che era stata coraggiosa fino alla fine e che non rimpiangeva nulla... .

Vivà parlava sempre di me. Prima di partire per Romainville il comandante del Forte le disse che rivendicando la sua nazionalità italiana avrebbe evitato la deportazione. Rispose “que son père aurait eu honte d'elle”. In verità ella si era legata al gruppo delle sue compagne e romanticamente stimava di doverne seguire la sorte.

Charlotte mi dice che il 9 febbraio 1943 lo passarono davanti al Blok 25 che era quello delle punizioni, una specie di ammazzatoio. Tutto il giorno nel freddo, nella pioggia, nel fango stettero in piedi. Videro una donna, una deportata come loro, presa alla gola dai cani. Vivà parlò di me e del mio compleanno. Io ero quel giorno a Vichy nella sede delle SS in stato di arresto e disperatamente pensavo a Vivà. La sera fui portato alla prigione di Moulins, una reggia nei confronti di Auschwitz ... Sono come ossessionato dalle cose apprese ieri. Non riesco a pensare ad altro ... Alcuni dettagli del racconto di Charlotte saranno l'incubo della mia vita ...

Povera la mia figliola!».

2 novembre 1945

«Mi è sembrato che chi può fiorire una tomba conserva un'apparenza almeno di legame coi suoi morti. Non così per me che penso disperatamente alla mia Vittoria e non ho neppure una tomba dove volgere i miei passi. Il 31 era l'anniversario della mia figliola. Avrebbe avuto trent'anni e tutta una esistenza ancora davanti a sé ... quanto sarebbe stato meglio davvero che io, in vece sua, non fossi giunto al traguardo».

Ad Auschwitz, Vittoria Nenni che non aveva una formazione ideologica, si unì al gruppo dei comunisti francesi. Le comuniste erano sorprese della sua forza di carattere, del suo coraggio, dell’ottimismo che non l’abbandonò mai, fino in punto di morte.

Bulow ci ha lasciati

E' morto a Ravenna a 92 anni il compagno Arrigo Boldrini, il leggendario comandante partigiano "Bulow" Medaglia d'Oro della Resistenza, Presidente onorario dell'ANPI.

“Durante la Resistenza ci battemmo per la libertà di tutti, la nostra, quella di chi non partecipava, quella di chi era contro; oggi intendiamo continuare ad operare perché essa sia sempre piena, ricca, garantita”.

Arrigo Boldrini

Arrigo Boldrini, il comandante “Bulow” della guerra di Liberazione, Medaglia d’Oro al Valor Militare, forse il più leggendario partigiano italiano, ci ha lasciato qualche giorno fa, alla bella età di 92 anni.

Bulow era presidente onorario dell’ANPI che per anni aveva guidato con mano ferma e autorevole. Era stato uno dei padri Costituenti e vicepresidente della Camera.

All’indomani dell’8 settembre non aveva esitato a mettersi subito al servizio del Paese. Nella sua Ravenna, lui, già ufficiale di complemento e combattente in Jugoslavia, non aveva esitato, nei giorni in cui tutto pareva perduto, a salire sul piedistallo del monumento a Garibaldi per annunciare a chi lo ascoltava che era arrivato il momento di dare battaglia per liberarsi dei fascisti e dei nazisti che stavano occupando l’Italia. Subito dopo era entrato in clandestinità con un gruppo dei suoi. Col passare dei mesi era nata la famosa 28ª Brigata Garibaldi “Mario Gordini”. Il suo coraggio e quello dei suoi partigiani, la sua umanità e la determinazione, avevano portato a scontri durissimi con il nemico, in un clima di passione e di amore per l’indipendenza e la libertà.

Era diventato molto presto anche un teorico della guerra di guerriglia e aveva convinto tutti della necessità di portare in pianura, con l’aiuto dei contadini, le operazioni militari dei combattenti di montagna.

Dopo aver ricevuto la massima onorificenza militare dal generale inglese Mc Creery, Comandante dell’VIII Armata, aveva sfilato con i suoi per le strade della sua città che aveva appena liberato.

Gli antifascisti e i partigiani di tutta Europa avevano imparato presto a conoscerlo e a stimarlo. Era stato poi eletto al Parlamento per un gran numero di legislature e non aveva mai cessato l’attività politica e legislativa.

In migliaia lo hanno salutato per l’ultima volta a Ravenna e migliaia sono stati i messaggi di cordoglio giunti al figlio Carlo e all’ANPI nazionale.

I nuovi “resistenti” di Milano

Milano, piazza San Babila, martedì 28 agosto 2018 ore 17

In segno di protesta contro il vertice tra Matteo Salvini, nella veste di ministro dell’Interno e capo della Lega, e il premier ungherese Viktor Orbán, si sono date appuntamento oltre diecimila persone.

Tra le numerose associazioni che hanno aderito alla manifestazione di protesta, vi è anche l’ANPI.

In rappresentanza della Sezione lissonese dell’ANPI, erano presenti alcuni nostri soci.

Due mani che sostengono una nave carica di migranti sono il simbolo della mobilitazione anti Salvini.

Ha detto il presidente provinciale dell’ANPI di Milano, Roberto Cenati: «Un’idea sovranista e nazionalista dell’Italia e dell’Europa si contrappone ai principi della Costituzione».

E Walter Veltroni: «Quando Altiero Spinelli pensò l’Europa unita, il nostro continente era in fiamme. È stata la più grande conquista di pace della storia umana, in questa parte del mondo. Ma ora tutto sta crollando. Logorata prima dalla timidezza dei governi democratici e ora dalla esplicita volontà antieuropea di un numero crescente di Stati. Noi, l’Occidente che ha attraversato la seconda guerra mondiale e l’orrore dei regimi autoritari, dell’hitlerismo e dello stalinismo, noi dove stiamo andando? Chi sostiene il sovranismo in una società globale, chi postula una società chiusa, chi si fa beffe del pensiero degli altri e li demonizza, chi anima spiriti guerrieri contro una minoranza, chi mette in discussione il valore della democrazia rappresentativa, altro non fa che dar voce alle ragioni storiche della destra più estrema».

Il momento è pericoloso per i rischi che corre la democrazia.

E Bruno Segre: «Noi che abbiamo fatto il carcere o siamo saliti in montagna pensavamo che la democrazia, la Costituzione, l’assetto repubblicano avrebbe spinto il popolo a maturare. E invece nel corso dei decenni l’Italia ha palesato il suo volto di compromessi e particolarismi». Definirei l’attuale passaggio storico «analfabetismo della democrazia. Salvini è un demagogo di basso conio che scatena gli istinti peggiori degli italiani. Certo vedere il ministro degli Interni che abbraccia Orbán e tiene in ostaggio i migranti non può che farmi male. Tutta la mia vita è stata una ribellione alle ingiustizie e alle prevaricazioni».

Ha scritto Massimo Cacciari: «Il popolo è contrapposto alla casta, con un’apologia della Rete e della democrazia diretta che si risolve, come è sempre accaduto, nel potere incontrollato di pochi. L’ossessione per il problema dei migranti, ingigantito oltre ogni limite, gestito con inaccettabile disumanità, acuisce in modi drammatici una crisi dell’Unione europea che potrebbe essere senza ritorno».

ricordo di Primo Levi

Primo Levi era partigiano in Val d'Aosta quando venne catturato. Gli dissero: «Se sei ebreo ti mandiamo dietro i reticolati a Carpi, se sei un ribelle ti mettiamo al muro».

L’intervista che segue è stata pubblicata nel 1982 nel libro “1935 e dintorni” di Enzo Biagi ed. Mondadori

“Nel '38, leggi razziali. Una lunga conversazione con Primo Levi, a Torino, in un ufficio di Einaudi. Barbetta e occhiali, uno sguardo che sa leggere nelle avventure umane. Ha un'aria tranquilla, pacata, severa. Diffonde sicurezza. Dottore in chimica, ha scritto due libri che, e non solo per me, sono dei classici. Ricordano l'antico dramma di Giobbe: il giusto oppresso dall'ingiustizia. Ha narrato le sue esperienze, Auschwitz e le peripezie del viaggio di ritorno, per liberarsi da un peso.

Quella lontana estate. Tutto cominciò con qualche recensione di opere antisemite, due o tre articoli di giornali, e molti si illudevano che si trattasse «di qualche eresia del fascismo, poi si è visto che non era così». Levi è molto giovane, e una disposizione permette che gli studenti, anche stranieri, finiscano il loro corso: ci sono polacchi, cecoslovacchi, ungheresi, perfino tedeschi, che essendo matricole, hanno potuto laurearsi. Non si è mai capito perché.

Primo Levi racconta:

Primo Levi racconta:

«lo mi sentivo ebreo, da una stima vaga, al venti per cento: mio padre e mia madre e i miei nonni lo erano, ma praticanti abbastanza poco, l'equivalente della comunione ogni tanto, e più che altro per ragioni sociali, tradizionali. L'appartenenza a una certa cultura devo dire che era molto scarsa; il fatto di essere quasi integralmente assimilati, di parlare la lingua degli italiani, di avere le stesse abitudini, di vestirsi nella stessa maniera, un aspetto fisico che non si distingue in nessun modo, erano fattori di rapida assimilazione. Ho letto poi delle statistiche: anche senza quelle leggi, l'ebraismo sarebbe sparito perché i matrimoni misti erano molto numerosi».

Non frequentava il tempio, la comunità si ritrovava per la vita religiosa, poi c'era un orfanotrofio, una scuola, una casa di riposo per gli anziani e per i malati.

Continuò a studiare, arrivò alla laurea. C'erano tante piccole angherie: proibita la radio, ma poi, siamo sempre in Italia, te la davano lo stesso, vietata la donna di servizio, ma poi la tenevano ugualmente. Ma altri casi erano più tragici: impiegati dello Stato, insegnanti, che si sentivano magari fascisti, e che venivano scaraventati fuori. C'è il caso di uno, Di Jesi, mutilato di guerra in Africa e medaglia d'oro, che si sentiva ancora camicia nera nonostante tutto, ma andava a spaccare le vetrine dei bar di via Roma, dove avevano scritto: «Gli ebrei non sono desiderati». Commenta Levi: «Era rimasto entrambe le cose».

Nonostante gli avvertimenti, chiudevano gli occhi «per questa stupidità intrinseca all'uomo in pericolo»: ascoltavano i racconti degli scampati che riferivano fatti spaventosi, ma li vedevano lontani o romanzeschi, o frutto della propaganda: si tende sempre a ingigantire le atrocità dell'avversario. Il ragazzo Levi dà esami e va, anche con gli amici cristiani, in montagna «col vago presentimento che l'allenamento al freddo, alla fame e a decidere avrebbe servito».

E quando è arrivato l'8 settembre?

«lo stavo a Milano, lavoravo regolarmente per una ditta svizzera, la Wander, quella dell'Ovomaltina, perché non era così impossibile trovare un impiego, anche ben pagato; siccome la maggior parte degli italiani non ebrei erano sotto le armi, le occasioni non mancavano.

L'8 settembre sono ritornato a Torino dove c'erano i miei, sfollati in collina, per decidere il da farsi e avevamo pensato che era meglio star fuori dalla città perché, a questo punto, la minaccia era veramente troppo vicina. I tedeschi erano già venuti».

Infatti, il 1° dicembre 1944 la Repubblica Sociale inaugura i campi di concentramento. E Primo Levi, che fa il partigiano in Val d'Aosta, viene catturato, e gli dicono: «Se sei ebreo ti mandiamo dietro i reticolati a Carpi, se sei un ribelle ti mettiamo al muro».

Che cosa vuoi dire lager?

«In tedesco, almeno otto cose diverse, compresi i cuscinetti a sfere. Significa accampamento, luogo in cui si riposa, giaciglio, magazzino, ma nella terminologia attuale, anche in Germania, è il campo di concentramento, un luogo di distruzione. Auschwitz era qualcosa di poco reale, lo sbarco in un mondo imprevisto in cui tutti urlavano, in cui si creava il fracasso a scopo intimidatorio. Siamo stati privati dei bagagli prima, degli abiti poi, delle famiglie subito. Penso che a sopravvivere mi ha aiutato principalmente la fortuna, perché non c'era una regola che stabilisse che doveva farcela il più colto o il più ignorante, il più grasso o il più magro, il più devoto o il più incredulo; poi, a molta distanza, la salute, e una mia curiosità che non mi ha permesso di cadere nell'atrofia, nell'indifferenza, che era mortale. Chi si riconosceva in una fede, religiosa o politica, chi percepiva se stesso non più come individuo, ma come membro di un gruppo, ne era molto aiutato; anche se me ne vado, la mia sofferenza non è vana. Ma io quella fede non l'avevo».

Mi spiega la differenza tra i lager del Reich e quelli sovietici: i russi hanno avuto un numero di vittime paragonabile ai nazisti, ma c'era una diversità fondamentale: Stalin voleva lo sfruttamento e stroncare una resistenza alle sue decisioni, Hitler lo sterminio di un popolo.

Rievoca anche qualche momento di vita umana: «In un giorno di sole, di luce, durante una marcia, ho cercato di insegnare l'italiano a un mio compagno di prigionia, recitandogli il canto di Ulisse, che non sapevo bene, così a brandelli; era un francese, e aveva capito quanto fosse importante ripescare in fondo alla memoria un ricordo di scuola, un ricordo di poesia.

«E poi, il giorno del Kippur, del digiuno, che nessuno rispettava, perché eravamo tanto affamati; in fila per la zuppa della mia baracca, davanti a me c'è uno che conoscevo poco, un lituano, che si è presentato davanti al Kapo, un politico, comunista tedesco, un gladiatore, un omaccione grande e grosso, pieno di cicatrici, molto svelto coi pugni, e il piccolo ebreo lituano si è messo sull'attenti come era prescritto, e ha detto: "Signor superiore, per piacere, non mi dia la razione, me la tenga fino a domani, perché io stasera non posso mangiare", e l'altro, sconvolto dallo stupore ha detto di sì, e gli ha chiesto: "Perché lo fai?" e quello: "Perché sono credente e privandomi del cibo non solo faccio ammenda dei miei peccati, ma anche di quelli degli altri, e forse anche dei tuoi, Herr Kapo".

Che cosa signifìca essere ebreo?

«Un'infinità di posizioni, uno spettro che va da un estremo all'altro. Da una parte c'è l'ebraismo totale: è un fatto religioso, tradizionale, linguistico, nazionalistico, se vogliamo, con molte sfumature; e dall'altra c'è l'ebraismo anagrafico che consiste nel rifiutare tutto, se è possibile: la tradizione, la cultura, la fede, e comportarsi esattamente come il popolo presso cui il singolo, appartenente alla minoranza, abita. Nella realtà, ogni ebreo si sceglie una sua nicchia in qualche punto di questo spettro e la vive come desidera o come può.»

Come ha vissuto ad Auschwitz?

«Sono stato un anno non nel campo centrale, ma nel più grosso dei sottocampi di dodicimila prigionieri, che era incorporato nell'industria chimica, il che è stato provvidenziale per me perché io ero, e sono tuttora, laureato in chimica, e dopo dieci mesi passati come manovale, ho avuto la possibilità di trascorrere gli ultimi due mesi, ma erano i più freddi, in laboratorio.

«C'erano due allarmi al giorno, e la mia attività consisteva nel portare in cantina tutte le apparecchiature, e riportarle su appena suonava la sirena del cessato pericolo, ma tutti i vetri erano saltati, mancava l'acqua, mancava il gas, mancava la corrente elettrica e quindi era un lavoro puramente fittizio, con i russi a quaranta chilometri, già alla portata delle artiglierie».

Che cosa mancava maggiormente? La facoltà di decidere, si sentiva il disagio fisico ...

«In primo luogo il cibo. Questa era l'ossessione di tutti, di cui non ci si liberava mai».

Non pesava di più la nostalgia?

«Pesava soltanto quando i bisogni elementari erano soddisfatti. Perché è un dolore umano, un dolore ragionevole, un dolore al di sopra della cintola, diciamo, che riguarda l'uomo pensante, che gli animali non conoscono, e la vita del lager era animalesca e le sofferenze che prevalevano erano quelle delle bestie, appunto la fame, il freddo, essere mal coperti. E poi venire picchiati, quasi tutti i giorni, quasi tutte le ore. Anche un asino soffre per le botte, per la fame, per il freddo, anche un cane, e nei rari momenti in cui capitava che le sofferenze primarie cessassero, e accadeva molto di rado, allora affiorava questa altra categoria di dolori fra cui la nostalgia, l'esilio, la famiglia perduta, il pericolo, la paura della morte, anche. Stranamente, l'angoscia della morte era relegata in secondo ordine. Io ho raccontato nei miei libri la storia di un compagno di prigionia condannato alla camera a gas: lo sapeva, ma sapeva anche che in quella baracca, per usanza, si concedeva una seconda razione di zuppa a chi doveva andare a morire e lui, siccome avevano dimenticato di dargliela, ha protestato. È andato a dire: "Ma signor Kapo, io vado nella camera a gas, quindi devo avere un'altra porzione di minestra".»

Lei ha raccontato che nei lager si verificavano pochi suicidi: la disperazione non arrivava che raramente a portare all'autodistruzione.

«Sì, l'ho visto ed è stato poi studiato da specialisti, da sociologi, da fisiologi. Il suicidio era raro. Le ragioni addotte dagli scienziati sono molte: personalmente ne propongo una, ed è quella che dicevo prima, cioè che gli animali non si ammazzano. E noi, eravamo piuttosto animali che uomini».

Considera Auschwitz la sua seconda università: gli ha insegnato che non esiste né la felicità né l'infelicità perfetta, e a non nascondersi, per non guardare la realtà, e a trovare la forza di pensare. «Meditate che questo è stato/Vi mando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore/Stando in casa andando per via/Coricandovi alzandovi; ripetetele ai vostri figli».

Strage nella steppa

Giulio Bedeschi, medico e scrittore, con Centomila gavette di ghiaccio, un piccolo classico della guerra, ha narrato le vicende degli alpini, dal Don al villaggio di Bol'setroikoje, dove i pochi superstiti si ritrovano. Si contano le perdite: 84.830 soldati, 3060 ufficiali.

Giulio Bedeschi, medico e scrittore, con Centomila gavette di ghiaccio, un piccolo classico della guerra, ha narrato le vicende degli alpini, dal Don al villaggio di Bol'setroikoje, dove i pochi superstiti si ritrovano. Si contano le perdite: 84.830 soldati, 3060 ufficiali.

Da un'intervista di Enzo Biagi a Giulio Bedeschi

Che cosa scopriste quando, dopo aver attraversato la Germania, l'Europa orientale, arrivaste in Russia?

«Prima la steppa, poi le isbe, poi la popolazione. La steppa è sconcertante per la vastità, è paurosa. Gli alpini pensavano: "Di qua bisogna tornare indietro, a un certo punto".

«Le isbe, queste abitazioni così diverse dalle nostre, puzzolenti, le finestre sigillate, perché durante l'inverno non entrasse neanche uno spiffero d'aria. Una benedizione durante la ritirata La gente: noi potevamo anche essere prevenuti, ma hanno apprezzato durante l'estate il nostro comportamento umano, da soldati che non avevano l'aggressività dei tedeschi, e durante il ripiegamento si è letteralmente disfatta per noi poveracci, praticamente senza armi, togliendosi il pane e le patate di bocca per darceli».

Come vivevano i nostri soldati?

«D'estate senza problemi, c'era molto caldo e d'inverno nei rifugi sottoterra, con stufette che portavano la temperatura ai 25, ai 28, ai 30 gradi. Risalendo in superficie ci trovavamo anche ai 40 sotto zero. Lo sbalzo era qualcosa di opprimente, difficile da superare. I turni di guardia obbligavano a un avvicendamento di dieci minuti, di cinque minuti, se no ci si assiderava».

Che cosa mancava all' equipaggiamento dell' ARMIR?

«Prima di tutto le buone intenzioni di provvedervi con un corredo adeguato. Ci siamo trovati come in Albania, con una tenuta del tutto inadeguata. C'erano reparti che avevano ancora la divisa estiva, parlo della divisione "Vicenza". Noi alpini avevamo una attrezzatura che era già un po' migliore, nel senso che disponevamo anche di qualche cappotto a pelo, di qualche calzare, che ogni tanto arrivava in dotazione. Servivano più che altro per le sentinelle. I russi indossavano i loro giubbotti imbottiti, portavano quei famosi valenki, gli stivaloni di feltro e i tedeschi avevano provveduto a fornirsi di uniformi con l'ovatta, bianche in modo da non essere avvistati dagli aerei, e noi con i nostri cappottini, con i nostri pantaloncini e soprattutto con quelle scarpe chiodate infelici che portavano dritte al congelamento».

Cosa voleva dire fare il medico laggiù?

«Affrontare un'esperienza diabolica, sconcertante. Io facevo parte di una batteria di artiglieria alpina e disponevo di uno zainetto di sanità che conteneva alcune garze e una pinza emostatica, dei cerotti, un disinfettante e poco più. C'era però la cosiddetta tabellina diagnostica, un foglietto cerato, in duplice copia, naturalmente, con la carta a ricalco, e sulla quale si doveva scrivere il nome e il cognome e la diagnosi e poi attaccarlo a un bottone del cappotto del soldato. E quando i tempi sono diventati duri, non più guerra di posizione sul Don, non c'era un mezzo di trasporto e non c'era l'ospedale da campo. Ma non ci si poteva fermare a medicare degli uomini, perché perdere il contatto col proprio gruppo, con la piccola unità che per elezione si era determinata, in quanto ognuno si fidava dell'altro, si finiva nella massa anonima, che ti respingeva. Dovevi tenere il passo con chi stava marciando, cercare di restare coi tuoi amici.

Di che cosa sentivate di più la mancanza?

Di qualcosa da mangiare e dell'acqua. All'inizio del ripiegamento, sul Don, ci avevano distribuito una scatoletta, due gallette, dicendoci: "Fatene buon conto, il resto lo avrete quando vi riunirete all'Armata". Per quindici giorni abbiamo vissuto di semi di girasole, trovati nelle capanne, nelle fessure dei cassetti, dei tavoli; la grande risorsa erano i letamai, perché i soldati, da contadini, andavano a frugare nel concime e tiravano fuori una rapa, una barbabietola marcia, buttate via chi sa quanto tempo prima: la salvezza».

Quando vi siete accorti che vi avevano mandati all'avventura?

«Alcuni subito, perché erano già psicologicamente sulla difensiva, altri invece pensavano che stessimo avanzando, c'era l'inverno di mezzo, ma poi con la primavera saremmo andati a Mosca. Ma a un certo punto abbiamo avuto la sensazione concreta che qualcosa stava maturando. Dall'altra sponda del Don arrivavano rumori sempre crescenti, di ferraglie in movimento: si stava preparando qualcosa, ma da fonte ufficiale smentivano: tutto è sotto controllo. Invece l'11 dicembre del '42 Ravenna e Cosseria si sono viste attaccate dalla I e dalla VI Armata russa. Due armate contro due divisioni, settecento carri armati contro nessuno. Quattromila bocche da fuoco contro quelle poche che avevamo».

Coi prigionieri russi, come vi comportavate?

All'italiana, diventavano nostri amici. Avevamo l'ordine di consegnarli ai tedeschi: ma noi sapevamo che erano crudeli, e d'altra parte ci faceva piacere e comodo avere persone che ci aiutassero a sbrigare i nostri compiti quotidiani. Dovevamo scavare rifugi, trasportare piante, rami, materiali, e preferivamo tenerli in forza, senza però avere le razioni militari per loro, ma i soldati dividevano, alla solita maniera, il loro rancio. Facevano la fila con noi, e come noi mangiavano. Verso le 4, le 5, quando veniva buio, andavano a dormire nel loro ricovero, e rispuntavano la mattina dopo sereni e pacifici. Avrebbero potuto tranquillamente fuggire, ma nessuno lo ha mai fatto».

E coi tedeschi come andava? C'era cameratismo?

Non si può generalizzare. Arrivati sul Don abbiamo dato il cambio a una batteria della Wehrmacht, e siamo stati accolti come fratelli, andavano a riposo, ci hanno invitati a cena, avevano preparato anatre arrosto, poi ci hanno fatto la sorpresa di farci ascoltare Radio Roma, il notiziario».

Sono vere le storie dei nazisti che cacciavano i nostri dai camion battendo coi moschetti sulle mani aggrappate?

«Sì, sono vere anche queste cose. So che Adenauer li ha definiti "pecore carnivore". Va detto però che certe volte avevano delle attenuanti; le slitte erano cariche dei loro feriti e congelati, e procedevano marciando per ore, e a un dato momento il comandante della piccola colonna, un maresciallo, diceva: "Giù tutti, perché i cavalli debbono camminare per un'ora scossi": che vuol dire senza peso. E anche i malati andavano avanti come potevano, e la slitta procedeva vuota».

Come combattevano i sovietici?

«Ai limiti del fanatismo. Pareva che per loro la vita non avesse significato».

Quando cominciò la tragedia?

«Con l'attacco alla Cosseria e alla Ravenna, dalla sera alla mattina, all'improvviso, prendendo di sorpresa i comandi. Non avevamo alle spalle nessuna riserva che potesse venirci in aiuto; hanno costituito un cosiddetto reparto di pronto intervento, formato da qualche compagnia della Julia, la mia divisione, e da due batterie di artiglieria, e una era la mia, così mi sono trovato nel settore di Novaja Kalitva, dove i russi premevano, e dopo cinque giorni di resistenza, privi di munizioni, di rifornimenti, di viveri, abbiamo dovuto cedere. Avevamo già alle spalle, a cinquanta chilometri, i carri armati sovietici. Siamo stati portati nella terra di nessuno e abbandonati a noi stessi.

Ci hanno schierati nella neve, alla distanza di sette, otto metri l'uno dall'altro, protetti solo da muriccioli di ghiaccio, con trenta o quaranta gradi sotto zero. Scendeva la notte, ma guai se ti addormentavi: significava assideramento nel sonno. Si formavano gruppi di quattro, cinque compagni, si faceva cerchio e ci si accucciava, e ognuno faceva la guardia per cinque minuti, poi toccava a un altro, e così via, e questo voleva dire, in un'ora, un terzo di riposo».

Come si spiegano quelle migliaia di morti, i dispersi di cui non si è saputo più nulla?

Questo è un dramma nato dalle cose, perché pensare di fare quattrocentocinquanta chilometri di ritirata, nelle condizioni che le ho descritte, senza cibo, senza acqua e con quel gelo, senza possibilità di dormire, perché quando si aveva la fortuna di buttarsi nelle isbe, si sapeva anche con certezza che nel giro di un'ora, due ore i partigiani che di lontano seguivano sempre la nostra colonna, sarebbero arrivati con gli sci silenziosi, un calcio alla porta e il mitra, una innaffiata di proiettili sul pavimento sul quale si erano ammucchiate le caterve di uomini al buio, e uccidevano e chi si salvava riprendeva il cammino. In queste condizioni di stanchezza e poi combattimenti quotidiani che ci falcidiavano, tutto questo faceva sì che un numero sempre crescente di soldati non ce la faceva più e si afflosciava sul terreno. Si potevano fare cento, duecento, trecento metri, reggendo il peso di un corpo sulle spalle, poi si cadeva».

Quando vi siete sentiti salvi?

«Quando il generale Nasci, comandante del corpo di Armata alpina, ci ha detto: "Ragazzi, siamo fuori dalla sacca, ma dobbiamo camminare anche più svelti, perché i russi possono avanzare". E così siamo andati avanti per un mese, per altri milleduecento chilometri».

Il poeta Svetlov dedica una lirica agli infelici combattenti:

O giovane nato a Napoli!

Che cosa cercavi sui campi della Russia? Perché non sei rimasto là, felice

Nel celebre tuo golfo natio?

Bibliografia

Enzo Biagi - la Seconda guerra mondiale – Parlano i protagonisti - Corriere della Sera 1990

A proposito di scuola …

Pubblichiamo il discorso, pronunciato da Piero Calamandrei a Roma l’11 febbraio 1950, al III Congresso dell’Associazione a difesa della scuola nazionale (Adsn), perché ci sembra ancora di attualità.

«Facciamo l’ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole violare in sostanza. Non vuol fare la marcia su Roma e trasformare l’aula in alloggiamento per i manipoli; ma vuol istituire, senza parere, una larvata dittatura. Allora, che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto di essere imparziali. C’è una certa resistenza; in quelle scuole c’è sempre, perfino sotto il fascismo c’è stata. Allora, il partito dominante segue un’altra strada (è tutta un’ipotesi teorica, intendiamoci).

Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, ad impoverirle. Lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private. Non tutte le scuole private. Le scuole del suo partito, di quel partito. Ed allora tutte le cure cominciano ad andare a queste scuole private. Cure di denaro e di privilegi. Si comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare a queste scuole, perché in fondo sono migliori si dice di quelle di Stato. E magari si danno dei premi, come ora vi dirò, o si propone di dare dei premi a quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro figlioli invece che alle scuole pubbliche alle scuole private. A “quelle” scuole private. Gli esami sono più facili, si studia meno e si riesce meglio. Così la scuola privata diventa una scuola privilegiata. Il partito dominante, non potendo trasformare apertamente le scuole di Stato in scuole di partito, manda in malora le scuole di Stato per dare la prevalenza alle sue scuole private. ...

E c’è un altro pericolo: di lasciarsi vincere dallo scoramento. Ma non bisogna lasciarsi vincere dallo scoramento. Vedete, fu detto giustamente che chi vinse la guerra del 1918 fu la scuola media italiana, perché quei ragazzi, di cui le salme sono ancora sul Carso, uscivano dalle nostre scuole e dai nostri licei e dalle nostre università. Però guardate anche durante la Liberazione e la Resistenza che cosa è accaduto. È accaduto lo stesso. Ci sono stati professori e maestri che hanno dato esempi mirabili, dal carcere al martirio. Una maestra che per lunghi anni affrontò serenamente la galera fascista è qui tra noi. E tutti noi, vecchi insegnanti abbiamo nel cuore qualche nome di nostri studenti che hanno saputo resistere alle torture, che hanno dato il sangue per la libertà d’Italia. Pensiamo a questi ragazzi nostri che uscirono dalle nostre scuole e pensando a loro, non disperiamo dell’avvenire. Siamo fedeli alla Resistenza. Bisogna, amici, continuare a difendere nelle scuole la Resistenza e la continuità della coscienza morale».

Un ciclo di conferenze per il 75° anniversario della Liberazione

In occasione del 75° anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo,

l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Sezione Germania

ha proposto un

CICLO DI CONFERENZE ONLINE SUL TEMA

LA RESISTENZA TRA ITALIA E GERMANIA

Studenti, insegnanti, cittadini comuni hanno potuto seguire online dall'Italia, le conferenze tenute dagli storici Alberto Cavaglion, Francesco Corniani, Aldo Agosti, Eric Gobetti e Thomas Schlemmer. Sono stati trattati anche aspetti poco noti della Resistenza italiana al nazifascismo. Data la grande partecipazione e visto l'interesse suscitato, le conferenze sono state messe in rete.

**************

LA RESISTENZA NELLA STORIA ITALIANA

L’8 settembre 1943, data dell’armistizio con i paesi alleati, agli italiani si presentarono scelte difficili. Una minoranza cospicua si decise per la resistenza attiva, inclusa la lotta armata, all’occupazione tedesca fiancheggiata dai fascisti della Repubblica di Salò. Il significato di quella scelta nel quadro della storia d’Italia.

Alberto Cavaglion, professore dell’Università di Firenze

----------------

DISERTORI DELL’ESERCITO TEDESCO NELLA RESISTENZA ITALIANA

Si esplora un fenomeno poco noto della guerra di liberazione in Italia nel 1943-1945, quello dei disertori dell’esercito d’occupazione tedesco che si unirono alla Resistenza italiana. Mettere a fuoco questo tema consente di riflettere su aspetti di scontro ideologico e di dimensione internazionalista che hanno anche caratterizzato la guerra di liberazione italiana.

Francesco Corniani, ricercatore dell’Università di Colonia

----------------

LA LIBERAZIONE DI TORINO

Episodio cruciale della lotta di Liberazione, allo stesso tempo esito finale della Resistenza armata e viatico per la ricostruzione democratica dello Stato. Con il ricordo del ruolo di Giorgio Agosti, uno dei protagonisti dell’evento, organizzatore delle formazioni partigiane Giustizia e Libertà in Piemonte e primo questore della città liberata.

Aldo Agosti, professore emerito dell’Università di Torino

----------------

LA RESISTENZA ITALIANA NEI BALCANI

Nei Balcani, durante la Seconda guerra mondiale, gli italiani insieme ai tedeschi sono stati per lo più aggressori e occupanti dei paesi della regione. Nell’ultima fase della guerra, però, decine di migliaia di italiani partecipano alla Resistenza di questi paesi, portando un contributo significativo alla liberazione dall’occupazione nazista.

Eric Gobetti, storico e pubblicista

----------------

LA GERMANIA E LA RESISTENZA ITALIANA

A lungo quasi dimenticata o rimossa – e influenzata dalle esperienze dei contemporanei: solo un cambio generazionale negli anni Novanta ha reso possibile in Germania un nuovo sguardo sulla Resistenza come pure sulla conduzione da parte tedesca della guerra in Italia.

Thomas Schlemmer, ricercatore dell’Istituto per la Storia Contemporanea di Monaco-Berlino, Docente della Ludwig-Maximilians-Universität, Monaco

----------------

Ringraziamo gli amici dell'ANPI di Francoforte e di Colonia per l'organizzazione di questa iniziativa, per la scelta degli argomenti da trattare e per la competenza degli storici che vi hanno partecipato, oltre naturalmente alla possibilità di usufruirne anche in rete.

Renato Pellizzoni

In ricordo di Emilio Galimberti

Lissone, 30 marzo 2020

Con grande dolore abbiamo appreso la notizia della improvvisa morte di Emilio Galimberti.

Iscritto all’ANPI di Lissone fin dalla sua fondazione, presente alle nostre iniziative, partecipe attento e assiduo della vita socio-culturale della nostra città, sentiremo molto la sua mancanza. Ci mancheranno le sue idee, le sue proposte, la sua capacità di ascolto e di confronto, la sua grande umanità.

A titolo personale e di tutti i membri del direttivo e dei simpatizzanti dell’Associazione, esprimo il più profondo e sentito cordoglio ai familiari.

Renato Pellizzoni

__________________

Filippo Piacere così lo ricorda:

Ciao caro Emilio, ci siamo conosciuti tanto tempo fa, quando all'epoca delle mie elementari, anni 70, mi hai dato le prime nozioni di musica, che ancora adesso utilizzo nella mia passione musicale. Ci siamo rincontrati sul terreno politico e anche lì hai saputo darmi sempre il consiglio giusto, imbevuto di saggezza e lungimiranza.

Mi manchi già caro Emilio.

Quando ho saputo della sua scomparsa, confesso che ho pianto, perché Emilio ha accompagnato tutti i momenti importanti della mia vita. Non ci vedevamo spesso, ma quando ci incontravamo voleva che lo informassi su come mi andava la vita: il matrimonio, la politica, ecc. insomma un vero amico perché non era mai retorico ma costruttivo, come un padre. L'ultima volta che lo incontrai eravamo ad un banchetto politico, era il periodo che stavo abbandonando la chitarra. Ne parlai con lui e ricordo che mi disse: la musica non è fatta solo di note suonate ma dal silenzio delle pause tra una nota e l'altra. Sappi accogliere anche il silenzio. Grande!

Filippo

__________________

Nella fotografia con Emilio, c'e un bambino che si chiama Matteo. Scrive la zia:

Condivido con tutti voi sentimenti di grande stima e affetto per Emilio, che ricorderò sempre per la sua grande umanità e encomiabile senso civico... Grazie anche per questa foto che non avevo in cui appare con il mio nipotino Matteo con il quale ha sempre sfilato durante il corteo del 25 aprile! Ci mancherà tanto. A tutti voi. Un grande abbraccio fraterno In questo triste momento di comune dolore!

Fernanda Silvestri

__________________

Mi associo alla tristezza da noi tutti provata per la scomparsa di Emilio. Io l’ho conosciuto anni fa in consiglio Comunale. La simpatia, il rispetto, la collaborazione fra la comunista e il cattolico progressista, i comuni interessi in difesa delle persone in difficoltà, sono stati un percorso all'inizio di un sodalizio in ANPI e in altri luoghi della politica. Non sono mancate vivaci discussioni e confronti, ma la stima e l’amicizia sono rimaste intatte. Ciao Emilio

Maria Nella

/image%2F1186175%2F20140810%2Fob_e5a2c4_logo-anpi-copie.bmp)