Un’altra pubblicazione dell’ANPI di Lissone

/image%2F1186175%2F20151211%2Fob_1f9e82_fronte-copertina.jpg)

Pubblicato a cura dell’ANPI di Lissone il libro “Un secolo tra i banchi di scuola. Lissone dall’Unità d’Italia agli anni Sessanta” di Renato Pellizzoni. Frutto di un lavoro di ricerca durato più anni, il libro consiste di 430 pagine. Diviso in 4 parti, si compone di 21 capitoli, con un’introduzione, un’appendice, un glossario, una cronologia dei provvedimenti relativi alla scuola primaria italiana, e una nota bibliografica.

Oltre 300 immagini sono inserite nel libro.

Il libro è stato stampato da ARTI GRAFICHE MERONI - Lissone (MB) - Dicembre 2015

Di seguito l’INTRODUZIONE

Come appassionato studioso della storia d’Italia del Novecento, nelle mie letture ho sempre prestato attenzione anche agli accadimenti di quel periodo storico nella nostra città.

Dal 2007, quando l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha allestito in Biblioteca la mostra “A scuola col Duce”, a cura dell’Istituto di Storia Contemporanea di Como, ho indirizzato le mie ricerche sulle tematiche della scuola. Un impulso ad un ulteriore approfondimento è venuto, nel 2011, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

Ho trovato allora negli archivi comunali dei documenti dell’Ottocento e della prima metà del Novecento, che hanno resistito al naufragio del tempo e conservato le memorie del vissuto dei nostri avi. Il mio interesse si è concentrato anche sui registri di alcune classi delle scuole elementari lissonesi durante il regime fascista.

A partire dall’anno scolastico 1928-29, il “Giornale della classe”, si era arricchito di nuove pagine riservate alla “Cronaca e osservazioni dell’insegnante sulla vita della scuola”, pagine che per Regio Decreto gli insegnanti erano tenuti a compilare. Queste note preziose sono ormai dei documenti storici che illuminano la realtà sociale, culturale e politica del nostro Paese in quell’epoca. Leggendole si può capire come la scuola fosse coinvolta nella vita della comunità locale e della nazione.

Oggi gli insegnanti sono impegnati ad educare i ragazzi ai valori della tolleranza, della democrazia, della pace, della pari dignità tra i popoli. In un passato non molto lontano non era così. Per questo nel libro vengono riportate pagine di registri di alcune quinte elementari, ritenendo che il loro contenuto consenta di conoscere, nel modo più diretto, quale fosse la funzione della scuola sotto il fascismo.

Fondamentale nello sviluppo dell’operazione di indottrinamento della gioventù operata dal regime fu l’adesione della maggior parte dei maestri e delle maestre alla nuova ideologia. Il fascismo li blandì e si servì della loro opera. Già nel dicembre 1925, rivolgendosi agli insegnanti Mussolini aveva detto: «Voi siete degli uomini che hanno responsabilità tremende e ineffabili, di lavorare sul cervello, sulla coscienza, sugli uomini».

In quelle pagine dei registri si può spesso constatare lo zelo di molti docenti nella loro compilazione: ciò era anche dovuto al controllo sul loro operato esercitato dal direttore didattico e dagli ispettori ministeriali.

Ha scritto lo storico Ricciotti Lazzero: «Esaminando ciò che il fascismo ha fatto sui banchi di scuola si possono trarre gli elementi per capire e giudicare qualunque ideologia totalitaria nata o che nasca intorno a noi ... Perché la libertà nasce nelle aule delle scuole elementari, dove per la prima volta al bambino viene consegnato un libro. Quel libro deve essere corretto e leale, senza dottrine devianti e senza falsi scopi ... Sarà poi la realtà della vita con tutte le sue asprezze a modulare il carattere d’ogni creatura a seconda di ciò che porta dentro, e non un’uniforme o un canto di guerra».

Vorrei che questo lavoro consentisse di orientarsi in quel periodo non felice della nostra storia soprattutto a chi non l’ha vissuto, né l’ha sentito raccontare dai genitori o dai nonni.

La mia ricerca si è poi allargata alla scuola primaria italiana: un viaggio attraverso le sue principali riforme e la sua evoluzione, dal “fare gli italiani” al “fare degli italiani dei fascisti”, al “fare degli italiani dei cittadini”.

I cambiamenti nel mondo della scuola sono determinati da diversi fattori, che nel libro vengono analizzati alla luce dei principali avvenimenti succedutisi in Italia dall’Unità agli anni Sessanta del Novecento: gli interventi legislativi in materia di istruzione, l'evolversi del costume, delle condizioni di vita, della cultura di un popolo.

Ho, altresì, prestato una particolare attenzione alle trasformazioni dell’ambiente, dell’economia, della vita politica e sociale di Lissone documentate in alcuni capitoli.

Oltre agli archivi, le fonti della mia ricerca sono stati i numerosi documenti di storia locale. Uno, in particolare, desidero citare: è quel prezioso libro scritto da Sergio Missaglia “Lissone racconta”.

La mia intenzione era di raccontare delle storie, non di scrivere un manuale di storia, nell’interesse di tutti coloro che amano rivolgersi al passato per ritrovare in esso tante ragioni del nostro presente e tanti stimoli per il nostro futuro. Spero di esserci riuscito.

Renato Pellizzoni

_______________________________________________________________________

Due sono i capitoli (il 14° e il 15°) dedicati alla Resistenza nella Scuola:

LA SCUOLA “NELLA” RESISTENZA

Con il termine “scuola nella Resistenza” si può definire la partecipazione diretta alla Resistenza da parte di insegnanti e studenti. Si può, inoltre, considerare come “scuola nella Resistenza” anche l’azione di quegli insegnanti che con le loro lezioni contribuivano alla formazione di una coscienza indipendente e democratica nei giovani, mediante letture che partivano dai classici, passando dalle letture dantesche, a quelle del Foscolo o di Mazzini.

e

LA SCUOLA “DELLA” RESISTENZA: LA SCUOLA DELLE REPUBBLICHE PARTIGIANE

Per “scuola della Resistenza” intendiamo le iniziative scolastiche intraprese o pensate nel corso della brevissima vita di quelle che sono state chiamate "le Repubbliche partigiane", costituitesi di fatto nel corso del 1944, in zone del Settentrione della penisola temporaneamente rese libere dall'occupazione tedesca e dalle residue forze fasciste. Queste iniziative si presentano a loro volta sotto due diversi aspetti: le misure operate per il presente e le riflessioni elaborate come progetti generali applicabili al futuro dell'Italia democratica, sia le une che le altre ancorate allo spirito e agli indirizzi suggeriti dal Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (CLNAI).

L’APPORTO DETERMINANTE DEI MASSONI DEL LIMOSINO ALLA LIBERAZIONE DELLA FRANCIA

/image%2F1186175%2F20151205%2Fob_c31ca0_limousin.jpg)

Limoges non é la sola città ad avere fornito eroi e martiri della Resistenza alla Francia. Tutta la regione ha pagato un tributo immenso alla causa della liberazione della Francia dal giogo nazista. Ecco perché non dobbiamo mai dimenticare tutti gli uomini di buona volontà che hanno creduto nei valori di Libertà, Fratellanza e Uguaglianza indipendentemente dalle loro appartenenze filosofiche, politiche o spirtuali. Erano comunisti, socialisti, liberali ed erano anche massoni. Ed erano soprattutto resistenti e partigiani. E tutti sono stati massacrati dalla barbarie nazifascista per garantire alle generazioni future un mondo migliore.

E’ noto il grande numero di massoni che hanno partecipato in tutta Europa ai movimenti di resistenza contro il nazifascismo. Ed in Francia, i grandi nomi della resistenza sono spesso legati ad una appartenenza iniziatica o a circoli filantropici di ispirazione massonica.

Comunisti, socialisti o liberali, appartenenti a classi sociali completamente diverse, industriali, medici, intellettuali, artigiani e operai, ma sempre animati dalla stessa volontà di Giustizia, Progresso e Libertà, i massoni di Limoges e della sua regione si sono distinti per i numerosi atti di eroismo di cui sono stati protagonisti nella lotta contro l’occupante nazista ed i complici collaboratori di Vichy.

Dal punto di vista linguistico la doppia appartenenza alla Massoneria ed ai movimenti della Resistenza appare flagrante. Il nome comune «compagnon» indica in lingua francese un grado specifico in massoneria ed indica nello stesso tempo un appartenente alle brigate partigiane del «maquis». Il campo semantico unisce quindi in modo indissolubile la figura del massone a quella del partigiano.

Durante la III Repubblica la Massoneria é accusata dai nazionalisti, fascisti e clericali di volere «decristianizzare» la Francia e di volerla «vendere» al «capitale internazionale» o al «comunismo».

Queste forme deliranti di odio sfociano in una serie di leggi repressive che si inaspriscono quando la Francia viene occupata al nord dai nazisti con la benedizione del governo di Vichy.

Non dimentichiamo soprattutto che la Massoneria costituisce il nemico numero uno di Pétain, esattamente come per Franco in Spagna, ovviamente con gli altri due nemici storici del fascismo, gli ebrei ed i comunisti.

Il 13 Agosto 1940 una legge di Pétain ordina la dissoluzione delle sociétà filosofiche definite come «società segrete». Tutti i membri della massoneria francese vengono accuratamente schedati esattamente come vengono schedati tutti gli ebrei di Francia, Pétain non esita ad affermare che «la massoneria é la causa di tutti i mali di Francia».

Inizia così una campagna sistematica di denigrazione contro i tre nemici storici che si concretizza mediaticamente in tre grandi mostre.

A Parigi fra l’autunno del 1940 e l’estate del 1942 avranno luogo la mostra sulla Massoneria al Petit Palais seguita dalla mostra «L’Ebreo e la Francia» al palazzo Berlitz e dalla mostra «Il bolscevismo contro l’Europa» alla sala Wagram (vedere foto a fine articolo).

L’odio e la follia nazifascista alimentati da una selvaggia paranoia antimassone, antisemita e anticomunista non hanno piu’ limiti. Non ci sono parole per descrivere l’indecenza delle caricature esposte al pubblico, disegni umoristici particolarmente violenti e pseudoosceni che rappresentano i tre «nemici storici» della «patria». Il tutto condito di innumerevoli calunnie e menzogne al riguardo di ipotetici complotti senza contare le accuse di satanismo e di messe nere. Questo indegno materiale frutto dell’esaltazione collaborazionista francese nutre il programma demente delle tre esposizioni finanziate dal governo di Vichy.

A partire dal 1940 tutte le logge massoniche francesi vengono sequestrate, poste sotto amministrazione giudiziaria e liquidate, gli archivi confiscati, i beni mobiliari venduti all’asta e tutte le informazioni relative ai massoni iscritti vengono accuratamente registrate negli infami schedari di Vichy. La prima loggia massonica saccheggiata dalla milizia di Vichy é la sede della Società Teosofica a Parigi nello square Rapp, a pochi metri dalla Tour Eiffel. Intervento particolarmente emblematico in quanto la Società Teosofica é il ramo meno impegnato socialmente in massoneria completamente dedicato alla speculazione spirituale ed esoterica e allo studio delle filosofie orientali.

Una seconda legge di Pétain viene promulgata il 13 Agosto 1941 destituendo dalla funzione pubblica tutti coloro che appartengono ad una loggia massonica. Una lista di nomi viene pubblicata sul «Journal Officiel» e diffusa.

Di fronte a questa persecuzione organizzata, i massoni già animati dal loro impegno morale e dal loro giuramente fraterno di obbedienza alla Giustizia e alla Verità reagiscono attivamente e costituiscono rapidamente delle brigate partigiane.

Particolarmente attiva nella resistenza del Limosino é la Loggia «Les Artistes Réunis» che già nel 1939 aveva dato appoggio ai repubblicani spagnoli perseguitati da Franco. Il 22 Giugno 1940 gli archivi della loggia «Les Artistes Réunis» vengono distrutti dai suoi aderenti per non permettere alla polizia di Vichy il sequestro della documentazione. Durante il mese di Agosto del 1940 numerosi atti di vandalismo vengono effettuati contro il tempio massonico della rue de la Fonderie a Limoges, la attuale rue des Coopérateurs. Nell’ottobre del 1940 la polizia di Vichy mette il tempio sotto sequestro e vende all’asta il mobilio.

Le prime riunioni dei massoni resistenti si tengono nell’agosto del 1940 e nel 1942 un vero e proprio gruppo organizzato di massoni partigiani si organizza in tre brigate. La brigata «Combat», la brigata «Libération» e la brigata «Franc-Tireur» sotto la direzione di François Perrin.

Nel corso delle lotte per la conquista della libertà numerosi saranno i martiri che la massoneria piangerà, tutti massacrati dalla milizia di Vichy o dai nazisti. Ricordiamo fra tanti e tanti nomi che non potrebbero tutti essere interamente riportati solamente per ragioni di spazio François Perrin, torturato alla caserma Marceau di Limoges dalla Gestapo e fucilato con le altre 47 vittime della barbarie nazista al Mont Valérien con altri due massoni, Armand Dutreix e Martial Brigouleix.

Il 17 Aprile 1943 la milizia di Vichy arresta sessanta partigiani massoni di Limoges fra cui Valentin Lemoine che viene torturato a Limoges e morirà in deportazione nel campo di sterminio di Dora Mittelbau in Germania.

Georges Ledot, un altro massone di Limoges, eroe della Prima Guerra Mondiale si arruola nelle brigate partigiane nel gennaio 1941. Nel 1942 Ledot organizza i M.U.R. (Mouvements unis de résistance) Arrestato dalla milizia di Vichy nel 1944 sarà torturato a Clermont-Ferrand e deportato a Mauthausen dove prima di morire riuscirà ancora ad organizzare un movimento di resistenza all’interno del campo.

Arsène Bonneau, massone di Limoges e socialista, nel 1942 dirige il gruppo delle brigate partigiane Franc Tireur. Arrestato nel 1942 sarà deportato a Buchenwald dove morirà.

Il leggendario eroe della liberazione di Francia, l’insegnante comunista Georges Guingouin, grande figura della resistenza francese, sarà iniziato in massoneria solamente nel 1969 nella stessa loggia del martire della resistenza Pierre Brossolette, le cui spoglie sono state trasportate nel Pantheon a Parigi. Simbolo dell’eroismo e dell’abnegazione partigiana, Pierre Brossolette per non parlare sotto la tortura della Gestapo morì suicida gettandosi dalla finestra della sua cellula.

Ma Limoges non é la sola città ad avere fornito eroi e martiri della Resistenza alla Francia. Tutta la regione ha pagato un tributo immenso alla causa della liberazione della Francia dal giogo nazista. Ricordiamo ancora altre fulgide figure della resistenza limosina massonica come

Georges Dumas aspirante massone che non vedrà mai il giorno della sua iniziazione. Sarà infatti fucilato dai nazisti a Brantôme nel 1944. La massoneria lo ricorda fra i suoi figli anche se morto in qualità di profano.

A Brive, numerosi massoni partigiani hanno subito il martirio per la causa della libertà come il giornalista Jean Chastre deportato e morto a Dachau e Raoul Desvignes fucilato dai nazisti a Limoges nel settembre 1943. La loggia «La Fraternité» di Brive perderà nella lotta della resistenza ventuno dei suoi membri.

A Guéret tutta la loggia «Les Préjugés Vaincus» si impegna attivamente nella lotta contro l’occupante nazista e molti ne periranno nei campi di Mauthausen , Neuengamme o fucilati in Francia.

Martial Brigouleix socialista e sindacalista di Tulle, insegnante di storia e geografia fu sospeso dall’insegnamento a causa delle leggi antimassoniche di Pétain. Partigiano, fu arrestato dalla Gestapo nell’aprile del 1943 e torturato nella sede della Gestapo a Limoges prima di essere fucilato nell’ottobre del 1943. Le ultime parole scritte da Brigouleix alla famiglia ricordano le parole di Antonio Gramsci nelle lettere al figlio Delio. Ecco come il partigiano francese si esprime nella sua ultima lettera «Siate forti come noi sappiamo essere forti. E vedrete, quando tutto ciò sarà finito, la vita sarà ancora più bella». Sentiamo in questa lettera del partigiano francese tutto lo spirito positivo e l’esortazione ad un futuro migliore.

Il 16 Maggio 1925 Mussolini si pronunciava in questo modo alla Camera dei Deputati sul problema massonico: «I fascisti hanno bruciato le logge dei massoni prima di fare la legge contro la massoneria». Un’affermazione che non smentisce ma integra alla potenza massima la violenza fascista e l’odio antimassonica e anti-internazionalista.

Ecco perché non dobbiamo mai dimenticare tutti gli uomini di buona volontà che hanno creduto nei valori di Libertà, Fratellanza e Uguaglianza indipendentemente dalle loro appartenenze filosofiche, politiche o spirtuali. Erano comunisti, socialisti, liberali ed erano anche massoni. Ed erano soprattutto resistenti e partigiani.

E tutti sono stati massacrati dalla barbarie nazifascista per garantire alle generazioni future un mondo migliore.

Appassionati di Democrazia

/image%2F1186175%2F20151128%2Fob_b1a804_giornata-tesseramento-2015.jpg)

L’Anpi ha scelto domenica 29 novembre per allestire i gazebo nelle città e invitare quanti volessero - giovani in primis - a iscriversi all'associazione (qui tutti gli aggiornamenti per l'organizzazione).

Alle donne e agli uomini, ai giovani, alle anziane e agli anziani che vorranno incontrarci e conoscerci diciamo con forza e la passione di sempre che l'ANPI esiste ed esisterà per promuovere e difendere la democrazia, per praticare l'antifascismo, per ottenere libertà, eguaglianza e dignità, nel nome della fratellanza, della solidarietà e della pace. Questi sono i lasciti della Resistenza, questo deve essere il collante fondamentale e l'orizzonte di azione e vita di tutti i sinceri democratici.

A Lissone appuntamento in piazza Libertà ore 9.30-12.30

Un’opera di Virginia Frisoni donata all’ANPI di Lissone

/image%2F1186175%2F20151118%2Fob_375c89_opera-di-virginia-frisoni-la-pace.JPG)

Al Presidente dell' A.N.P.I. di Lissone Renato Pellizzoni

Dono all'A.N.P.I. di Lissone la scultura intitolata "Pace", bozzetto effettuato per un concorso indetto dalla Biennale di La Spezia su tema prestabilito.

L'opera ha preso il 1° premio, ed è in ferro saldato.

Il dono è un ringraziamento all'A.N.P.I. per le appassionate e pazienti ricerche sui documenti risalenti al periodo del Comitato Nazionale della Liberazione.

Scritti, foto e progetti che coinvolsero i cittadini lissonesi nel periodo buio della Seconda Guerra Mondiale, e che purtroppo costarono la vita di molti di loro.

Al sacrificio di questi silenziosi eroi un pensiero e una preghiera.

Virginia Frisoni

Casatenovo, 13 novembre 2015

VIRGINIA FRISONI

É nata nel 1935 a Milano; vive e lavora a Casatenovo.

Ha frequentato il Liceo Artistico a Monza e Scultura all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano.

La sua produzione artistica si può suddividere in due periodi ben distinti:

- il primo, con opere varie e multiformi come è testimoniato dalle numerosissime partecipazioni ad esposizioni personali e collettive e da premi e riconoscimenti.

- il secondo periodo, dagli anni Ottanta in poi, è orientato invece quasi esclusivamente verso soggetti e composizioni a carattere sacro: monumenti su commissione, Viae Crucis, dipinti e grafica realizzati con tecniche diverse, dove emerge il bisogno di scoprire la spiritualità attraverso l’impatto e il lavoro con materiali duri come il ferro, il rame, l'acciaio, lo smalto. Nascono in questo periodo i monumenti per le piazze eseguiti appunto con strutture che esprimono il simbolo e lo studio dell’inconscio.

L'archetipo e l’inconscio collettivo diventano il tema principale di molte composizioni matematico-astratte, approfondite attraverso l’ampliamento di conoscenze filosofiche religiose e lo studio comparato delle religioni.

Una nuova pubblicazione LA FORZA IMMENSA DI UN IDEALE

La pubblicazione è stata presentata sabato 14 novembre 2015 alle ore 15 presso la sala polifunzionale della Biblioteca civica di Lissone

Per il 70° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo

LA FORZA IMMENSA DI UN IDEALE

La Resistenza a Lissone negli anni 1943-1945: dai documenti di AGOSTINO FRISONI, membro del Comitato di Liberazione Nazionale lissonese

Una pubblicazione dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Sezione “Emilio Diligenti” di Lissone

a cura di Renato Pellizzoni

In copertina: elaborazione grafica di un disegno di Virginia Frisoni per un nuovo monumento ai Lissonesi che hanno sacrificato la loro vita per la liberazione del nostro Paese dal nazifascismo.

... tra le delusioni di questa democrazia ci rimane solo la consapevolezza, avuta nella Resistenza, della forza immensa che racchiude un ideale ... Agostino Frisoni

... resistere, sopravvivere, tornare a casa. «Ora la casa sarebbe stata qualcosa di nuovo: più sicura, più grande, più felice». Era sostanzialmente questa la speranza comune a tutti i resistenti: un’Italia più sicura e più felice, una umanità senza guerre e senza ingiustizie, la fine dei privilegi e delle discriminazioni politiche e razziali, la valorizzazione del lavoro, la massima reverenza per la dignità dell’uomo. Non ci siamo ancora arrivati, nonostante la Repubblica e la Costituzione, nonostante alcune innegabili conquiste. Per questo la Resistenza continua. Eugenia Farè

INTRODUZIONE della pubblicazione

Il 9 novembre 1994, Bruno, padre dell’ex sindaco di Lissone Adriano Muschiato, consegnò all’allora direttore della Biblioteca Civica, Sergio Conti, documenti e giornali di un suo “amico carissimo”, AGOSTINO FRISONI, deceduto il 12 febbraio 1994, “perché ne garantisse la conservazione e la messa a disposizione dei concittadini per ragioni di studio, di ricerca, di consultazione”. I preziosi documenti li aveva ricevuti da Andreina Erba, moglie di Agostino Frisoni, il quale li aveva custoditi gelosamente fino all’ultimo. Sono tuttora conservati nella sezione di storia locale della nostra Biblioteca. Ho potuto così consultarli, non senza emozione.

Essi costituiscono un'eccezionale documentazione storica degli anni dal 1943 al 1945 in quanto consentono di conoscere i principali avvenimenti della Resistenza a Lissone: volantini, lettere, giornali, pubblicazioni clandestine, ma soprattutto le copie dei verbali delle riunioni segrete del Comitato di Liberazione Nazionale lissonese, accuratamente catalogate. Oltre cento documenti conservati e protetti durante il periodo della clandestinità: una fonte preziosa di informazioni per un appassionato studioso di storia.

«Materiale veramente interessante – lo ha definito il direttore della Biblioteca – testimonianza diretta di un periodo cruciale della storia di Lissone della prima metà del Novecento. La figura di Agostino Frisoni, e una parte importante della sua vita civile e politica, possono essere conosciute ed apprezzate da tutti e la memoria di quanto avvenuto verrà preservata dai tarli del tempo e dall’incuria generata dall’indifferenza».

Ricorrendo quest’anno il settantesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, ho voluto pubblicare alcuni di quei documenti originali accompagnandoli con un breve inquadramento storico.

Un’altra figura di primo piano del Comitato di Liberazione Nazionale lissonese è stata quella di LEONARDO VISMARA, conosciuto come Nando da Biél. Sulla sua attività di oppositore al regime fascista fin dalla prima ora vi è una ricca testimonianza nelle schede conservate nel Casellario Politico Centrale, ufficio della direzione generale della Pubblica sicurezza del Regno d'Italia che aveva il compito di curare il sistematico aggiornamento dell'anagrafe dei cosiddetti "sovversivi".

Ho riportato alcune schede in questa pubblicazione: per questo ringrazio Claudio Castoldi, che sta conducendo una ricerca sulla vita di suo nonno Leonardo Vismara, per avermele fatte consultare.

Nel verbale del 15 maggio 1944, giorno della costituzione del CLN di Lissone, si legge:

«Il CLN lissonese deve dare incremento a tutte quelle attività politiche e militari atte a contribuire efficacemente alla lotta ingaggiata da tutto il popolo italiano per la liberazione della patria dalla schiavitù nazi-fascista, ed inoltre creare le basi per la ricostruzione dell’Italia democratica di domani».

In un paese sotto occupazione tedesca, era un compito molto impegnativo e non privo di rischi per le loro vite, che questi uomini coraggiosi si erano prefissati.

Agli otto lissonesi fucilati dai nazifascisti, ai sette morti nei lager nazisti, ai membri del CLN che hanno diretto la Resistenza nella nostra città e a tutti coloro che soffrirono per aver rifiutato di piegarsi alla dittatura fascista, dobbiamo essere riconoscenti.

In Italia, con una popolazione più o meno di 40 milioni, tra l’8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945, si contarono fino a 346.000 fra partigiani combattenti e patrioti (coloro che in misura diversa e in vari modi hanno dato il loro valido contributo alla lotta per la Liberazione).

La maggior parte degli italiani, rimanendo passivi, cercarono di sopravvivere. Abbiamo noi il diritto di biasimare coloro che non hanno aiutato le attuali generazioni a vivere libere? Certamente no. Chi non ha vissuto quel periodo oscuro della nostra Storia non sa come sarebbe stato il proprio comportamento. Ma noi abbiamo il diritto e il dovere di ammirare coloro che hanno ben agito.

Sono passati 70 anni dallo storico 25 Aprile 1945. Il trascorrere del tempo non riesce a sminuire il valore ed il significato di una data che ha segnato per la nostra Nazione il coronamento della lotta per la libertà.

Lo spirito che animava la comune fede nella Liberazione trasfuso nella nostra Costituzione, ha segnato e indica ancora il punto di riferimento per un vivere civile e democratico.

Renato Pellizzoni Presidente dell’ANPI di Lissone “Sezione Emilio Diligenti”

Ricorrendo anche il decennale della presenza dell’ANPI a Lissone, una mostra fotografica illustrerà le principali attività svolte dal 2005 al 2015.

Verrà, inoltre, esposta un’opera d’arte, sul tema della pace, che l’artista Virginia Frisoni ha donato alla nostra associazione per la ricorrenza del decennale.

opera di Virginia Frisoni

presentazione della pubblicazione LA FORZA IMMENSA DI UN IDEALE

ORADOUR LE DERNIER TRAM

Per la prima volta appare sulla scena letteraria un libro epico sul massacro di Oradour sur Glane che ci restituisce con precisione e tremenda verità l’aberrazione di un crimine contro l’umanità che ha cancellato in poche ore la vita di 642 innocenti. E che rende oggi postuma giustizia alle vittime del massacro.

/image%2F1186175%2F20151102%2Fob_f7a845_franck-linol.jpg)

de suite la version française

Molti anni sono passati dal 10 Giugno 1944, data del massacro di Oradour sur Glane, sterminio umano orrendo che che non fu mai giudicato come crimine contro l’umanità ma come semplice crimine di guerra. Un giudizio vigliacco e compiacente che ha assassinato le vittime di Oradour per la seconda volta.

Molti anni sono passati non solo dal fuoco e dalle fiamme che hanno divorato 642 corpi di bambini, donne, anziani ed uomini in un pomeriggio di Giugno del 1944, ma quali parole possono validamente farsi veicolo dell’orrore nel dovere di trasmissione e di memoria?

Molti anni sono passati. Molti libri sono stati scritti su questa pagina nera della Seconda Guerra Mondiale che ha visto un villaggio intero immolarsi come martire e simbolo della Resistenza in un raccapricciante atto di rappresaglia. Solamente a causa della sospettata e non provata presenza di alcuni resistenti francesi a Oradour sur Glane i nazisti hanno deciso di dare una lezione al villaggio rasandolo completamente e immolando tutti i suoi abitanti a fuoco e fiamme. Non ci sono parole, o meglio fino ad oggi non c’erano parole per descrivere l’orrore. E tutti i libri scritti su Oradour non sono mai andati al di là della descrizione storica dettagliata, del saggio politico o della semplice commemorazione. Sterilità della parola quando non é veicolata dalla poesia e dall’arte. Impotenza della parola di fronte all’indicibile del male.

Ma questa giustizia che i tribunali non hanno saputo o voluto fare l’ha fatta invece un grande scrittore, raro talento che si iscrive perfettamente in quella nutrita scia di artisti della letteratura francese, scrittori e poeti che partendo da fatti storici reali ne sanno restituire un vissuto narrativo doloroso con uno slancio epico vigoroso ed un pathos particolarmente intenso. E per la prima volta appare sulla scena letteraria un libro epico sul massacro di Oradour sur Glane che ci restituisce con precisione e tremenda verità l’aberrazione di un crimine contro l’umanità che ha cancellato in poche ore la vita di 642 innocenti. E che rende oggi postuma giustizia alle vittime del massacro.

Professore di storia e sociologia alla Facoltà Universitaria di Limoges per molti anni, Franck Linol si dedica attualmente a tempo pieno alla sua principale vocazione di scrittore.

Nel suo testo ORADOUR LE DERNIER TRAM lo scrittore utilizza una tecnica tripartita articolata su tre assi narratologici che si spostano continuamente in modo parallelo e perpendicolare.

1 - L’asse della testimonianza di Camille Senon, una delle rare persone sopravvissute al massacro nazista, asse della forza della verità e della narrazione personale dei fatti

2 - L’asse dell’immagine, le fotografie di Hélène Delarbre dei luoghi o meglio sarebbe dire di quanto poco resta dei luoghi, degli oggetti, delle targhe e di tutto quanto ancora oggi porta il segnale storico del villaggio martire, una documentazione fotografica la cui « pietas » storica stringe il lettore come una possente tenaglia di dolore e di compassione

3 - L’asse del testo linoliano particolarmente ricco e denso di significati incrocia la testimonianza di Camille Senon e l’immagine fotografica di Hélène Delarbre e integra perfettamente la realtà, alla visione e al dolore espresso dalla parola, trait d’union sublime fra la narrazione della sopravvissuta e le immagini della fotografa

Linol apre il libro su cinque parole che a loro stesse contengono la totalità dell’opera e della narrazione:

«Il calore di un braciere »

E’ una nota di inizio di una partizione musicale particolarmente forte e coinvolgente, un giro d’orizzonte rapido di tutto il campo semantico del libro, questo leit-motiv della densità cosi’ tipico della letteratura di Franck Linol scrittore che non dimentica mai l’importanza dello spessore della parola, autore incisivo, sintetico e violento, ad imitazione della violenza che deve essere descritta e veicolata per essere capita e rifiutata.

Si intercalano foto e frammenti narrati da Camille Senon nata a Oradour sur Glane il 5 Giugno 1925.

Come molte ragazze del Limosino, figlie di artigiani e operai, Camille lavora a Limoges nell’assistenza sociale e alloggia in un ostello femminile cattolico la cui direttrice é una nota collaborazionista. Una parte dell’ostello viene concessa alla Gestapo al suo arrivo a Limoges dalla direttrice, fanatica sostenitrice di Petain. Camille lavora duramente tutta la settimana contro un magro salario che le permette a pena di pagare la pensione dell’ostello. Attende solo il fine settimana per prendere il tram che dalla stazione di Limoges Charentes la conduce a Oradour sur Glane dai suoi genitori.

Il suo villaggio é uno dei piu’ ricchi ed operosi di tutta la regione. Negozi, commerci, artigiani decorano una vita sociale prospera, attiva e gaia. Molti esiliati della ex repubblica di Spagna perseguitati dai franchisti sono rifugiati a Oradour dove vivono anche diverse famiglie ebree in piena armonia con gli abitanti del villaggio. Situato in una geografia paradisiaca nelle dolci colline del Limosino e sul torrente Glane, Oradour é uno splendore dell’Occitania del Nord.

Il 10 Giugno 1944 verso le ore 13.30 due colonne di SS partono da St. Junien in direzione di Oradour sur Glane. Il villaggio viene rapidamente accerchiato dalla milizia della seconda divisione della Das Reich e tutti i suoi abitanti vengono rastrellati e condotti sulla piazza del mercato. 152 bambini vengono rastrellati con gli insegnanti nelle scuole e accompagnati dalle SS nella chiesa del villaggio con le donne.

Alle ore 16.00 inizia il massacro a colpi di mitragliatrice contro gli uomini riuniti nella piazza del mercato, le vittime ferite e non uccise ai primi colpi vengono inseguite e massacrate dalle SS. Tutte le case, i commerci, le strade vengono messi a fuoco come pure i cadaveri delle vittime, gli ordini del comandante delle SS Diekmann sono categorici, non devono assolutamente restare tracce del massacro. Accanto all’orrore prospera la viltà dei ladri nazisti che si impossessano dei beni presenti nelle case e che distruggono le tracce del massacro bruciando tutti i corpi.

Nella chiesa dove le donne sono rinchiuse con i bambini viene fatto esplodere un ordigno, le vittime muoiono asfissiate una sull’altra come nelle camere a gas di Auschwitz e Treblinka, arrampicandosi disperatamente l’una sull’altra verso le finestre della chiesa dove le SS bloccano l’uscita continuando a lanciare delle torce incendiate all’interno della navata per bruciare i corpi già morti e le vittime che ancora respirano.

Camille Senon riesce a scendere dal tram con altri abitanti di Oradour e a nascondersi in un villaggio limitrofo a Oradour sur Glane dove trascorrerà la notte del 10 Giugno 1944.

Il tram arriva alle ore 19.15 a Oradour ed i passeggeri restanti saranno massacrati al loro arrivo alla stazione dalle SS.

Alle ore 23.00 la seconda divisione della Das Reich lascia Oradour in un inferno di fuoco, fiamme, carne bruciata e cenere. La cenere ed il fuoco, queste due specialità del nazismo e dei suoi sicari.

Al suo arrivo a Oradour sur Glane il giorno 11 Giugno 1944 Camille Senon troverà solo cenere e rovine.

Nel Settembre 1944 Jean Tardieu scrive

«Oradour non ha piu’ donne

Oradour non ha piu’ uomini

Oradour non ha piu’ foglie

Oradour non ha piu’ pietre

Oradour non ha piu’ chiesa

Oradour non ha piu’ bambini

Oradour non ha piu’ che un grido».

Ed é questo grido che Franck Linol urla nel suo libro.

Omaggio alla memoria dei martiri. Omaggio alla Storia. Omaggio all’Uomo umano.

Questo grido che ricorda a tutti noi che la vigilanza é un impegno attivo continuo.

Perché il ventre della Bestia Immonda é sempre gravido.

Franck Linol

ORADOUR LE DERNIER TRAM

Edizioni GESTE

http://www.gesteditions.com/

__________________________________________________________________________

Pour la première fois la force de l’art permet l’écriture d’ un ouvrage qui rend justice aux martyrs du massacre d’Oradour sur Glane, un livre qui nous situe avec terrible force et froide précision dans la scène vivante de ce crime contre l’humanité qui a vu la vie de 642 innocents s’effacer en quelques heures dans un après-midi de Juin 1944.

Tant d’années ont passé depuis le 10 Juin 1944, date du massacre nazi à Oradour sur Glane. Tant d’années ont passé mais rien n’efface la bestialité de cette extermination humaine qui reste à ce jour sans jugement, classée comme un simple crime de guerre alors que la nature de ce massacre est bien celle d’ un crime contre l’humanité. Jugement lâche et vulgaire et deuxième mise à mort des victimes d’Oradour.

Tant d’années ont passé depuis le jour où le feu et les flammes de la barbarie nazie ont dévoré 642 corps d’enfants, de femmes, de vieillards et d’hommes dans un après midi de Juin 1944 certes, mais où trouver au juste les mots capables de valablement véhiculer l’horreur dans le devoir de transmission et de mémoire?

Tant d’années ont passé. Et tant de livre écrits sur ce jour très sombre de la Deuxième Guerre Mondiale lorsqu’un village entier du Limousin se fait martyr et symbole de la Résistance, victime immolée d’un acte de représailles abjecte et répugnant. Oradour sur Glane serait coupable de soutenir ou cacher des résistants, la Bête Immonde décide de donner une leçon à ses habitants exterminant toute la population du village par le feu et les flammes. Et pas de mots pour décrire l’horreur. Et encore et encore des livres et des publications au sujet de ce massacre, hélas que des descriptions détaillées, des essais politiques ou encore des tributs à la mémoire. Mais rien de plus. Stérilité du mot quand le mot n’est pas véhiculé par l’art. Impuissance du mot devant l’indicible du mal sans la médiation de l’art.

Tant d’années ont passé et toujours pas de justice par les tribunaux. Sauf que la justice arrive et se manifeste véhiculée par les pages d’un écrivain de rare talent, splendide homme de lettres contemporain se situant parfaitement dans la lignée de tous ces grands écrivains français capables de grands élans épique et de pathos, maîtres de la narration, vecteurs par leur écriture de toute la douleur du réel et du vécu.

Et pour la première fois la force de l’art permet l’écriture d’ un ouvrage qui rend justice aux martyrs du massacre d’Oradour sur Glane, un livre qui nous situe avec terrible force et froide précision dans la scène vivante de ce crime contre l’humanité qui a vu la vie de 642 innocents s’effacer en quelques heures dans un après-midi de Juin 1944. Un livre qui enfin rend justice posthume aux victimes du massacre. Un livre écrit par un auteur qui est à lui seul un mythe vivant de cette région où il est né et qu’il représente si bien.

Professeur d’Histoire et Sociologie à la Faculté Universitaire de Limoges, Franck Linol se dédie désormais complètement à sa vocation d’écrivain et d’homme de lettres.

Pour ORADOUR LE DERNIER TRAM l’écrivain a utilisé une technique axiale très intéressante, typique de son style littéraire et articulée à trois temps, sur trois axes de narration qui se déplacent sans cesse de manière parallèle et perpendiculaire.

1 - L’axe du témoignage avec le récit de Camille Senon, l’une des rares personnes qui ont survécu au massacre nazi, axe de la force de la vérité et de la narration personnelle des faits.

2 - L’axe de l’image, avec les photos d’Hélène Delarbre, images des lieux ou plutôt images de ce qui reste des lieux, objets, panneaux, tout ce qui encore aujourd’hui porte le nom et le signal du village martyr, une documentation photographique dont la « pietas » visuelle envahit le lecteur de forte douleur et puissante compassion.

3 - L’axe du texte linolien au rythme particulièrement riche et dense, belle diagonale littéraire qui croise constamment le récit de Camille Senon et le visuel d’Hélène Delarbre intégrant parfaitement réalité et image par le biais de la douleur exprimée par la parole de l’auteur tel un sublime trait d’union entre les faits et les images.

Linol ouvre son texte sur quatre mots à forte condensation de pensée

« La chaleur du brasier »

C’est la note de départ d’une partition de musique très forte et prenante, un tour d’horizon rapide du champ sémantique de l’œuvre, c’est la réponse littéraire aux coups de fusil du massacre, le tire d’un sniper littéraire qui n’oublie jamais l’épaisseur du mot, la valeur de ses cadences, un auteur incisif, sec, synthétique et violent, inspiré par effet mimétique par la violence des évènements décrits afin de mieux la véhiculer, la décrire, la transmettre.

Née à Oradour sur Glane le 5 Juin 1925, Camille Senon est l’une des nombreuses jeunes filles du Limousin qui travaillent à Limoges à l’époque de l’occupation nazie. Elle loge dans un foyer catholique dirigé par une collabo fanatique de Pétain. Camille travaille durement toute la semaine pour un maigre salaire qui lui permet à peine de payer son foyer. Chaque fin de semaine, elle retrouve ses parents et sa famille au village. Oradour sur Glane est à l’époque l’un des plus riches et prospères villages du Limousin. Commerces, boutiques, artisans ainsi qu’une vie sociale animée sont le décor d’une communauté de personnes actives et sereines. Nombre de familles juives et d’exilés politiques vivent à Oradour bien intégrés avec ses habitants. Situé au milieu de la géographie paradisiaque des collines du Limousin et traversé par la Glane, Oradour est la splendeur de l’Occitanie du Nord.

Mais les forces du mal ne tarderont pas à arriver. Le 10 Juin 1944 vers 13.30 heures deux colonnes de SS de la deuxième division Das Reich partent de st Junien en direction d’Oradour. Le village est encerclé très rapidement, les habitants raflés et accompagnés sur le champ de foire, les hommes séparés des femmes et des enfants comme à la Aussortierung des camps de concentration. Les SS raflent les enfants et leurs enseignants dans l’école et les amènent dans l’église du village avec les femmes.

A 16.00 heures commence la boucherie et s’allument les buchers de la barbarie nazie. Les hommes seront descendus à coups de mitrailleurs et les victimes blessés et vivantes qui chercheront de s’enfuir seront immédiatement abattues par les balles des SS. Les ordres du commandant Diekmann sont catégoriques, aucune trace du massacre ne doit rester, tout doit passer par le feu et se faire cendre. Cendre et feu ces deux marques de la bête hitlérienne. Le vol et le pillage sans vergogne accompagnent le massacre, les SS vident les maisons et les commerces de manière indigne après la tuerie. Les femmes et les enfants vont mourir asphyxiés ou brûlés dans l’église. A l’instar des victimes des chambres à gaz de Treblinka et Auschwitz les corps des mourants s’empilent l’un sur l’autre à la recherche des fenêtres et d’air.

Le dernier tram en arrivée de Limoges déposera ses passagers à Oradour à 19.15 heures. Ils seront massacrés immédiatement par les SS. Camille Senon descendra avant l’arrivée du tram et pourra se cacher dans la nuit du 10 Juin au 11 Juin dans un village limitrophe.

Le lendemain, à son arrivée à Oradour, elle ne trouvera que les cendres des morts et le village brûlé.

En Septembre 1944 Jean Tardieu a écrit ces vers :

«Oradour n’a plus de femmes

Oradour n’a plus d’hommes

Oradour n’a plus de feuilles

Oradour n’a plus de pierres

Oradour n’a plus d’église

Oradour n’a plus d’enfants

Oradour n’est plus qu’un cri».

Nous remercions Franck Linol d’avoir hurlé ce cri.

Pour rendre enfin hommage et justice aux martyrs, et vérité à l’histoire.

Ce cri qui rappelle à tous les hommes de bonne volonté le devoir de vigilance.

Car le ventre de la Bête est toujours fécond.

Franck Linol

ORADOUR LE DERNIER TRAM

Editions GESTE

http://www.gesteditions.com/

L'ANPI a Lissone 10 anni di attività

Sono ormai trascorsi dieci anni da quel martedì 19 Aprile 2005, quando un gruppo di cittadini lissonesi, in un’assemblea presso la Camera del Lavoro in Piazza Cavour, presente il responsabile dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia della Brianza, Egeo Mantovani, decise di ricostituire la sezione lissonese dell’ANPI. Ricorreva allora il 60° anniversario della Liberazione.

Il 24 Novembre 2005, presso la sala polifunzionale della Biblioteca civica, durante il primo Congresso, si decise all’unanimità di intitolarla ad Emilio Diligenti (era presente anche la moglie di Diligenti); si costituì il Comitato direttivo e Renato Pellizzoni venne nominato responsabile della Sezione.

LA NOSTRA SEDE

Sabato 19 aprile 2008 fu inaugurata la prima sede dell’ANPI di Lissone, in piazza Cavour.

Nel gennaio 2014 l'Amministrazione comunale lissonese ci concesse in comodato d'uso un locale al primo piano della stazione ferroviaria da adibire a sede. Dal mese di settembre 2017 la nostra nuova sede è in Villa Magatti (ex municipio).

LA NOSTRA SEZIONE

GLI ISCRITTI

Dai primi 30 iscritti del 2005, dopo due anni, nel 2007, si arriva a 50, poi a 65 nel 2010, 75 nel 2012, fino agli attuali 95.

(continua nella relazione allegata)

Attività della Sezione dal 2005 ad oggi

Resistenza armata e resistenza civile, due forme di risposta del popolo italiano alla crisi aperta dall’8 settembre 1943

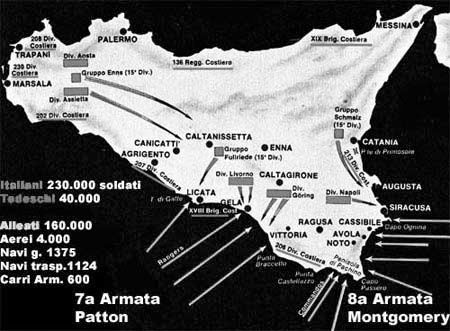

Uno scenario squallido e desolato: è questa la prima impressione che si fanno dell’Italia gli anglo-americani al momento del loro sbarco in Sicilia nel luglio 1943.

Una distesa di campi spogli in cui si affacciano villaggi fatiscenti; e la gente porta, impressi addosso, i segni di una miseria endemica.

Il regime fascista è giunto al suo epilogo. L’esercito è sul punto di sfasciarsi. Sotto i colpi della disfatta andranno sbriciolandosi anche le strutture dello Stato.

A provocare, in quelle giornate fatidiche, lo sgretolamento dello Stato italiano è l’armistizio dell’8 settembre.

Con la partenza precipitosa di Vittorio Emanuele III e del governo Badoglio da Roma, il mattino del 9 settembre, si apre la fase più drammatica e dolorosa della storia unitaria d’Italia. Solo pochi giorni dopo Mussolini, prelevato da un commando tedesco e trasferito al nord, dà vita alla Repubblica Sociale Italiana. Due governi rivendicano il diritto di rappresentare il paese, l’esercito è abbandonato al suo destino senza precise direttive. Un intero popolo, duramente provato dalla guerra, dalla miseria e dalla fame, è allo sbando.

Il fascismo aveva contribuito alla nazionalizzazione delle masse in Italia. Mentre il Risorgimento si fondava sul binomio nazione e libertà - «Patriae unitati, civium libertati» sta scritto sul monumento in Roma a Vittorio Emanuele III – nel processo di nazionalizzazione operato dal fascismo il secondo di questi valori era del tutto negato e calpestato.

Badoglio annunciando l’armistizio ha dato la direttiva ambigua di reagire agli attacchi «di qualsiasi provenienza»: si finge di ignorare la minaccia tedesca incombente. La memoria operativa n°44 inviata ai comandanti delle truppe, in Italia e all’estero, ha indicato nei tedeschi il nemico da cui difendersi. Ma un dispaccio del 9 settembre, prescrivendo di «reagire immediatamente e energicamente et senza speciali ordini at ogni violenza armata germanica», aggiungeva che non doveva «essere presa iniziativa di atti ostili contro germanici» e che non si doveva fare causa comune con la resistenza locale.

I comportamenti dei comandi sono incerti e contraddittori. Solo in alcuni casi i comandi locali tentano una disperata resistenza (vedi a Roma a Porta San Paolo, a Cefalonia). Ma nel suo insieme già il 10 settembre l’esercito italiano si è disfatto. Alla mancanza di direttive dall’alto, nasce nell’animo di centinaia di migliaia di soldati un imperativo spontaneo: «tutti a casa». Ma non tutti percorrono la via di casa: in alcuni nasce la scelta della resistenza. C’è anche chi si schiera con i tedeschi. Le due scelte sono incomparabili: si combatte da una parte per il “nuovo ordine” nazista che ha insanguinato l’Europa e mandato nei campi di sterminio milioni di ebrei, si combatte dall’altra parte per la libertà.

Resistenza armata e resistenza civile, due forme di risposta del popolo italiano alla crisi aperta dall’8 settembre. Episodi di insurrezione popolare si verificano in molti centri del sud: a Matera, a Rionero in Vulture, a Lanciano.

Anche per coloro che vogliono andare a casa non è facile la via del ritorno. I tedeschi hanno messo prontamente in opera il piano Student per occupare militarmente il territorio della penisola e contrastare l’avanzata degli alleati dal sud. Sbarcati a Salerno il 9 settembre, gli alleati, dopo tenaci combattimenti, avanzano fino alla linea che va da Cassino a Pescara, la cosiddetta linea Gustav, dal nome del generale che comandava le forze tedesche. Molti dei soldati che cercano la via delle loro case cadono nelle mani dei tedeschi. Oltre seicentomila fra soldati e ufficiali sono internati in Germania e saranno posti di fronte alla scelta fra l’adesione alla Repubblica Sociale o la prigionia; solo un’esigua minoranza sceglierà di combattere ancora per Mussolini a fianco dei tedeschi. I soldati in fuga trovano solidarietà e aiuto nella popolazione che fornisce vitto, alloggio, abiti civili e indicazioni sulla dislocazione dei reparti tedeschi. Significativa è anche la solidarietà della popolazione per i prigionieri alleati in fuga dai campi di prigionia in Italia: i tedeschi promettono una ricompensa a chi ne segnali la presenza. Non mancano delazioni, ma ben più numerose sono le offerte di aiuto.

Lo riconobbe Churchill al termine della guerra: «Non fu certo fra le minori imprese della Resistenza italiana l’aiuto dato ai nostri prigionieri di guerra che l’armistizio aveva colto nei campi di concentramento [...] almeno diecimila [...] furono condotti in salvo grazie ai rischi corsi dai membri della Resistenza italiana e dalla semplice gente di campagna».

Altrettanto significativa fu la spontanea mobilitazione in favore degli ebrei.

In un paese precipitato nel caos più totale, l’unica voce che si leva, per chiamare gli italiani alla lotta e alla resistenza, è quella del fronte antifascista. Esso annuncia la costituzione di un Comitato di Liberazione Nazionale, composto dai rappresentanti di tutte le forze politiche (dal Partito Socialista al partito Comunista, dal Partito d’Azione alla Democrazia Cristiana, dal Partito Liberale alla Democrazia del Lavoro).

L’appello lanciato in quelle ore drammatiche, perché si formino in ogni parte d’Italia dei comitati regionali di liberazione, viene raccolto da alcuni gruppi di militanti antifascisti e di soldati sfuggiti ai tedeschi.

Occorreranno ancora venti lunghi mesi di lotta, fra l’8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945, per giungere alla liberazione della penisola dall’invasione tedesca, al definitivo riscatto dell’Italia dalla dittatura e al ripristino delle istituzioni democratiche.

Bibliografia:

- Storia d'Italia dall'unità al 2000, Istituto Luce, 2000

La nascita dell'ONU

Un nuovo ordine internazionale

All'inizio, il trauma della terribile tragedia vissuta dall'umanità spingeva tutti gli Stati a rifondare l'intero sistema internazionale su basi diverse, capaci di garantire per sempre il mondo da altre follie. Da un lato, si cercava di chiudere i conti con il passato: era un tentativo difficile, non privo di contraddizioni e veri e propri drammi. L’evento più eclatante a questo proposito fu il processo di Norimberga che si tenne tra il novembre del 1945 e l'ottobre del 1946, destinato a lasciare un segno indelebile nella coscienza dei popoli e nella giurisprudenza internazionale.

Dall'altro lato, sin dal 1941 le potenze alleate si erano poste il problema di stabilire nuove regole di convivenza che venivano formalizzate durante la Conferenza di San Francisco con la nascita, il 26 giugno 1945, della Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu).

La nuova organizzazione internazionale sostituiva la Società delle Nazioni e si proponeva di emendarne i difetti, anche se ne ereditava gran parte dei princìpi guida, a partire da quello dell'eguaglianza delle nazioni, tutte con diritto di voto nell'Assemblea Generale, massimo organo deliberante dell'Onu. Come contrappeso veniva creato il Consiglio di Sicurezza, le cui decisioni erano vincolanti su questioni fondamentali, quali le modifiche allo statuto, l'adesione di nuovi Stati e alcuni interventi di particolare rilievo, per esempio azioni militari. Lo componevano quindici membri, dieci eletti a turno tra tutti gli Stati, cinque permanenti - Usa, Urss, Gran Bretagna, Francia e, a partire dal 1971, la Cina - dotati di diritto di veto, un diritto di cui soprattutto Urss e Usa fecero uso così ampio da diventare un potente freno all'attività dell'Onu. Al pari della Società delle Nazioni, anche l'Onu si sarebbe perciò trovata troppo spesso inadempiente rispetto ai due obiettivi che si era proposta: «salvare le generazioni future dal flagello della guerra» e «promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli».

Lo schema rappresenta i principali organi che compongono l'Onu in base alle regole determinate dalla Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio di Sicurezza rende applicative le proprie decisioni se ottiene 9 voti favorevoli su 15, compresi i voti di tutti e cinque i membri permanenti.

Lo schema rappresenta i principali organi che compongono l'Onu in base alle regole determinate dalla Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio di Sicurezza rende applicative le proprie decisioni se ottiene 9 voti favorevoli su 15, compresi i voti di tutti e cinque i membri permanenti.

L’Assemblea Generale, composta attualmente da 191 rappresentanti per altrettante nazioni, si riunisce a New York una volta l'anno. L’Assemblea ha il potere di allestire un esercito internazionale (caschi blu) per preservare la pace in aree del mondo dove è minacciata o per garantire l'ordine in contesti di violenza etnica o politica.

Assemblea elegge ogni tre anni i membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, i membri dei Consigli economici e sociali e della Corte internazionale di Giustizia dell'Aja. Alcune organizzazioni o agenzie internazionali, pur operando autonomamente, collaborano strettamente con l'0nu per promuovere iniziative a favore del tenore di vita e dei diritti dell'uomo. Tra queste ricordiamo l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), l'Organizzazione per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), il Fondo internazionale per l'infanzia (Unicef), l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e il Fondo monetario internazionale (Fmi).

/image%2F1186175%2F20140810%2Fob_e5a2c4_logo-anpi-copie.bmp)

/image%2F1186175%2F20151211%2Fob_6c291d_fronte-copertina.jpg)

/image%2F1186175%2F20151211%2Fob_c9ea1a_retro-copertina.jpg)

/image%2F1186175%2F20151205%2Fob_1ed251_exposition-maconnique.jpg)

/image%2F1186175%2F20151205%2Fob_9905cf_berlitz.jpg)

/image%2F1186175%2F20151205%2Fob_c95458_2013-1-expo-bolchevisme-contre-europe.jpg)